和文論文の英訳を探す方法

あいかわらず英語論文を書いているのですが,そこでの困りごと。私の研究対象のひとつは日本語の諸方言なのですが,この分野は日本語で書かれた論文(和文論文)が非常に多いです。そこで困るのがこれらの文献を英語論文で言及するときの英訳探しです。

本や論文によっては和文でも英訳タイトルを付けることはかなり増えてきましたが,以前書かれたものなんかはほとんどが付いていません。そのときはあの手この手で英訳を探します。

私としてはなるべく本人の意向に沿った英訳にしたいけど,いちいち著者に問い合わせるのは手を煩わせますし,返信が来るまで待つのも耐えられないのでしていません。

まずはその文献の書誌情報をCiNii Researchや国立国会図書館サーチで見て英語表示(CiNii Research)にしたり,別名に英語が書かれてないかを確認します。論文はけっこうこれで見つかります。

書籍だと別名に入れておくことで(少なくとも)国会図書館の書誌情報には反映されます。

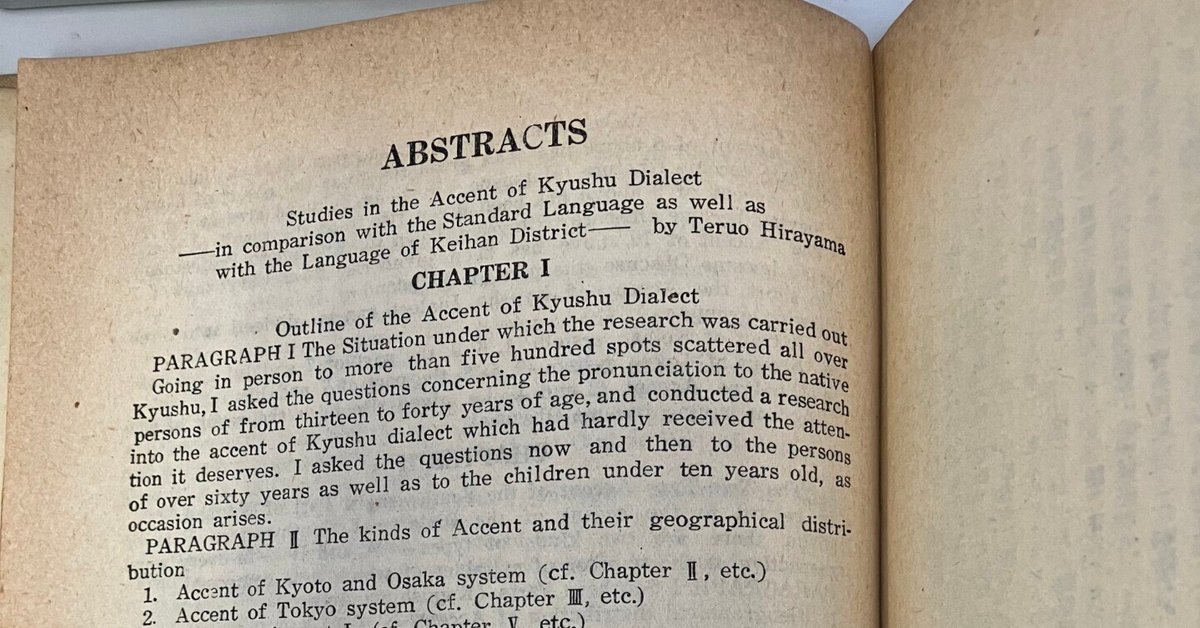

ただこれも万能ではなく,古い本の場合には書き漏らされていることもあります。例えば平山輝男(1951)『九州方言音調の研究:共通語・京阪語との比較考察』は巻末に本人による英文要旨が付いています。これって時代を考えるとかなり凄いことだと思います。

しかしこの'Studies in the Accent of Kyushu Dialect in comparison with the Standard Language as well as with the Language of Keihan District'という英訳は国会図書館の書誌情報には入っていません。

いずれにせよこうやって本人による英訳が見つかるケースは時代が古くなるとかなりまれです。いや,時代が古くなくてもちょっと見つからないケースはあって,例えば『計量国語学事典』(朝倉書店)は2009年と新装版が2020年に出ていますが,英訳はおそらく付いていません。学会の英語ページはあるのですが,そこにもこの事典のことはおそらく書いてありません。

そうすると,誰かが英訳していないかを探します。いきなり自分の英訳を付けてしまうと十人十色の英訳が誕生し,後世の人にとって迷惑ですし。私の場合,Google Scholarで言及した英文論文を探したり,自分の英訳でも探したりしています。ただ残念ながらおそらくこの事典は英語での言及はなさそうなので,今回のケースは自分で英語にしました。 直訳的ですが内容を考えると次のあたりでしょうか。

Encyclopedia of Mathematical Linguistics on Japanese

Encyclopedia of Mathematical Japanese Linguistics

最後に運良く見つかったケースを。上野善道(1992)「鹿児島県吹上町方言の複合名詞のアクセント」という論文があります。この分野ではよく言及される論文だと思います。

これも英訳を見つけるのは長い間できていなかったのですが,2012年に上野先生自身が書いた英語論文で言及されていて,そこにありました(余談ですが,上野先生は1999年にも英語論文を出しているので仮にここになくともそちらにはあると踏んでいました)。

Uwano, Z., 1992a. Kagoshima-ken Fukiage-choo hoogen-no fukugoomeishi-no akusento (Accent of compound nouns in the Fukiage dialect of Kagoshima prefecture). In: Kunihiro, T. (Ed.), Nihongo Intoneeshon-no Zittai-to Bunseki (Real State and Analysis of Japanese Intonation), Report for a Grant-in-Aid for Scientific Research: Nihongo Onsei (Japanese Sounds). pp. 91-208.

このケースはもとの和文タイトルも英語にしやすいものだったので,そう困らないとは思いますが,いずれにせよ非常に助かったことには変わりません。

そもそも英語論文にだけ英訳を付ける行為って英語帝国主義的でもあって,本当に必要があるのか考えるところもありますが,先行研究には適切に言及してほしいことを考えると仕方ないところかなと思っています。