アインシュタインはそんなこと言ったのか?——または名言にはご用心

つい調べちゃう

調べものがけっこう好きで,Twitterなんかで気になるものが見つかると,専門に近いところならコーパスや新聞データベース,そうでなければ公的統計を使って調べることがたまにあります。今までだと「享年」と「歳」が共起するのはいつからか(または昔はあったのか)について,中納言を使って調べたのを書いたことがあります。

金田一先生ではなく金田一賞受賞者です(本当)。コーパスで経年変化を見ると明治・大正は「歳なし」が多数でしたが,昭和から「歳あり」が増えました。資料での違い(緑vs青)もあり,皆さんの触れる文章の違いも影響してるかと。ちなみに完全に蛇足ですが金田一春彦先生は「歳あり」で書いていました https://t.co/14SLoyetQf pic.twitter.com/mZtMi3ZPdR

— まつーらとしお (@yearman) March 31, 2023

前にも,「北海道民はコーヒーが好きか」というのを調べたことがありました。

名言は原典が気になる

Twitterに名言が出てバズることがよくあります。例えば,アインシュタインが「弱い人は復讐する。強い人は許す。賢い人は無視する。」と言ったというのがあり,わりと短い間隔で何回かバズってます。

「弱い人は復讐する。強い人は許す。賢い人は無視する。」

— カズマ / 経営支援家 ⇒ 投資家 (@kazuma_200501) January 5, 2020

とはアインシュタインの格言なのだが、極めて的を得ていて含蓄が凄い。

「弱い人は復讐する。強い人は許す。賢い人は無視する。」このアインシュタインの格言を、全ツイッター民に贈りたい。

— まいける (@ma_ikeru68) July 28, 2022

「弱い人は復讐する。強い人は許す。賢い人は無視する。」というアインシュタインの言葉を、全ツイッター民に届けたい。

— ぱくちゃ (@pakuchaaa_) January 29, 2023

ところが,これの原典を示した人って見当たりません。Google上の初出を探した人はいました。

バズっていた「弱い人は復讐する」のアインシュタインの格言とされるもの、Google上の初出は2001年1月。とある引用句サイトに典拠なしに掲載され、数日で多数の名言サイトに複製された。近年はインスタとPinterest中心

— 堀 正岳 @ めほり (@mehori) July 30, 2022

たまに仏陀の言葉として紹介されてもいる。偽名言では少数派の、元ネタがないやつ

ちなみに検索すると,別の人の言葉だという指摘もありました。

かなり言葉としては怪しいですね。

英語圏ではどうだったのか?

Googleでの初出が2001年1月だということと,元はベルナール・ヴェルベール(フランスのSF作家)だということを書きました。

私としてはどちらも原典が気になったので,もう少し調べてみました。本の中身を検索するのにはGoogle Booksを使いました。

細かく刊行年とかで検索できるとよかったのですが,そうはなっていないので"weak people revenge"で検索した結果を一つずつ見ていったところ,2014年に出版された本にアインシュタインの言葉として言及されていそう(版が違う可能性もあるので)なものが見つかりました。

この本が原典だとはちょっと思えないので,まだ引き続き調べてみたいと思います。

なお,ベルナール・ヴェルベールのどの著作のどこに出てくるかまでは分かっていません。フランス語に翻訳して検索してもみましたが,ちょっと見つかりませんでした。

原典が分かった名言

こうやって探してみると,名言というのはなかなか原典にたどり着けません。しかし,中には原典が見つかったものもあります。

アインシュタインが「教育とは学校で習ったすべてのことを忘れてしまった後に、自分の中になお残るものをいう」と言ったらしいんですが、

— サトマイ@統計のおねぇさん (@satou_rco) July 10, 2023

私の中に残っているのは、「教える先生によって、成績の伸びも、その教科への興味関心も変わるんだな。」ということ。

皆さんの中に残っているものは何ですか?

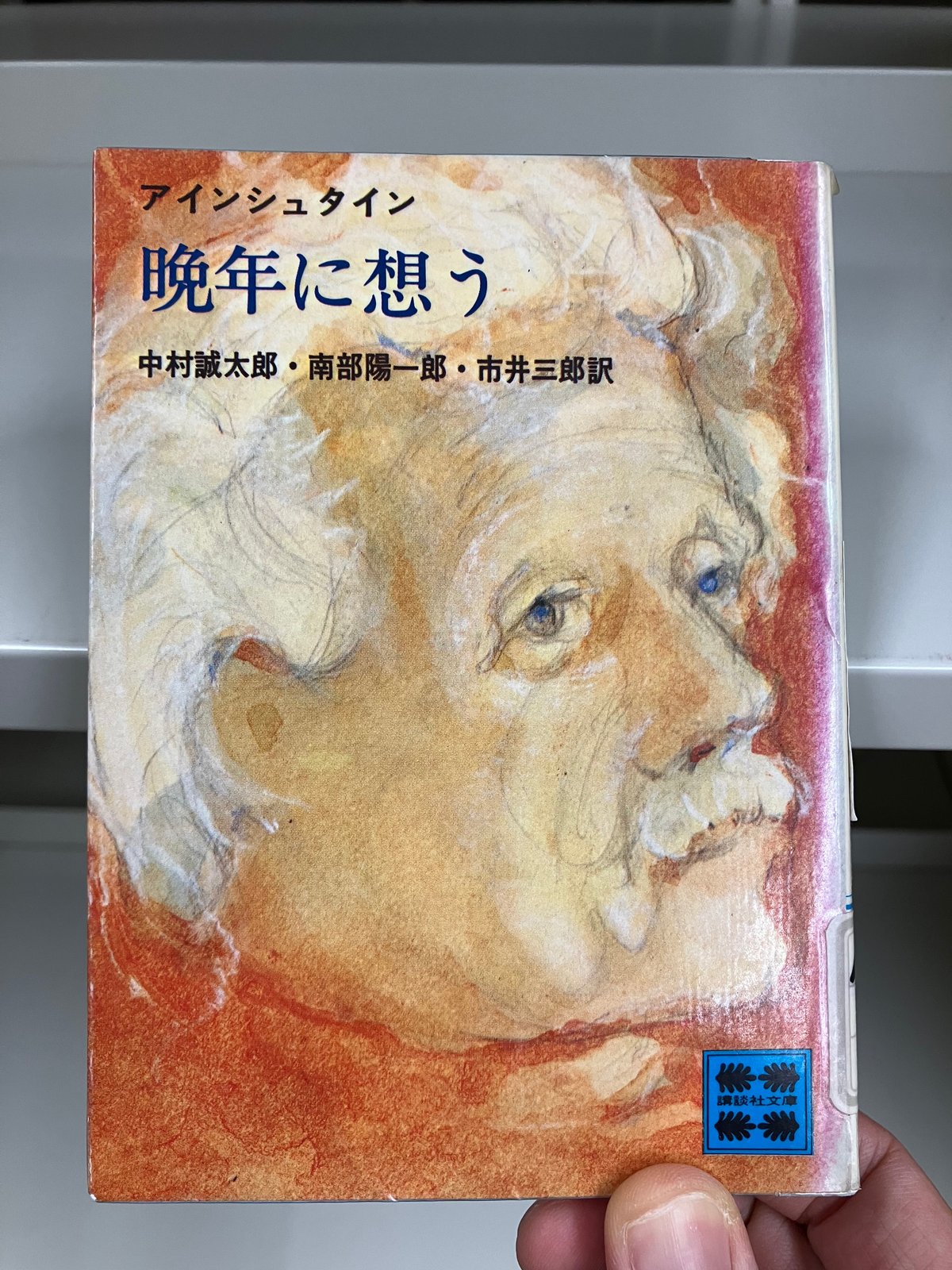

このアインシュタインの言葉は日本語だと『晩年に想う』(講談社文庫)に所収されているようです。

幸い,北星学園大学の図書館にありました!というわけで閉架書庫に向かって確認しました。

この本の「教育について」という8ページほどのエッセイにありました。言葉って文脈が大事ですから,少し長くなりますが引用します。

もし皆様が、ここまで私の思索を注意深くたどってこられましたならば、おそらくある一つのことに疑問をもたれるだろうと思います。私の見地からいって、青年たちはどのような精神の下に訓育を受けるべきか、ということのみを私は話してまいりました。そして授業の課目の選定や、授業の方法にかんしては、まだ何もお話していないのです。言語の授業が優先すべきでしょうか? それとも科学にかんする専門的教育でしょうか?

それにたいして、私は次のように答えます。私の意見には、すべてそれらのことは二義的な重要さしかもちません、と。もしある青年が、体操やハイキングによって、自分の筋肉や身体の耐久力を鍛えたとすれば、その青年は後になって、あらゆる肉体的仕事に適することでしょう。頭脳の訓練や、知的、手先の能力の行使についても、やはり同様なことが言えます。したがって、教育を次のように定義した人の機知は、けっして誤まってはいなかったのです。すなわち、「教育とは、学校で習ったことをすべて忘れた後に、残っているところのものである」と。この理由から私は、古典的言語=歴史的教育の信奉者と、自然科学により専念する教育の信奉者との争いに、いずれかの側へ加勢しようとはもうとう考えていないのです。

読んでもらうと分かりますが,アインシュタインはこれを「自分の言葉」としては述べていません。もしかしたらオリジナルなのかもしれませんが,出典を出さない程度にはアインシュタインにとっては自明だったのかもしれません。

ちなみに英語ではIdeas and Optionsという1954年の本に所収されているようです。こちらはGoogle Booksで該当箇所も見つかりました。

こちらの本は北星学園大学にはなかったので,上のコピーだけになります。

この後が示唆に富む

上の引用ですが,実はこの後がとても示唆に富む内容になっています。

また一方、私は、次のような考えには反対したいと思います。すなわち学校は、人が後で直接こまごまに生活で使わねばならなくなる特殊な知識と才芸とを、直接に教えるべきだという考えです。学校におけるその種の専門的訓練が可能であるには、人生の諸要求はあまりにも多岐にわたっています。それは別としても、さらに私には、個人を死せる道具のように扱うことは、反対すべきことに思えるのです。青年たちが学校を去る時には、専門家ではなくて調和のとれた人格の持ち主であることを、学校はつねにその目標としなければなりません。私の意見では、このことはある意味で、各種の専門学校学生たちが将来専念する職業が、明確であるような学校の場合でさえ本当です。つねに首位に置かるべきものは、特殊な知識の習得ではなく、独立に思索し判断する一般的能力を発展させることなのです。自分の主題とする事柄の基本をマスターし、他人に頼らず独立に思考し働くことを学んだ人は、自分のゆくべき道を確実に見出すばかりではなく、主として細々した知識を習得する訓練を受けた人よりも、進歩と変化にたいしてよりよく自を適応させるでありましょう。

以前からそうですが,最近になっても「学校はもっと役に立つことを教えろ」という要求が出ています。政治家からもそうですし,学校関係者だって言ってたりします(精神的な健康のため,これ以上は詳しく言及しません)。

なお最後はこう締めています。

最後に、私はいま一度強調したいのですが、ここでいくぶん断定的な形で申し述べましたことは、学生および教師としての個人的な経験以外になんら根拠をもたないある人間の、個人的意見以上のものであるつもりはぜんぜんないのであります。

アインシュタインのこのエッセイは,学校というのが何を大事にすべきかという点でとても得るものがありました。また,全体を紹介したいと想います。