おいしい温度。燗の利き酒Vol.8『山和/特別純米』

日本酒は、自分の魅力と特性を最高の形で表現してくれる温度を求めている。

「同じ日本酒で、燗の温度を変えると味わいがどれほど変化するか」を試す『おいしい温度。燗の利き酒』シリーズの第8段。

今回は、まだまだ勉強が足りないなと思っている地域の一つ、日本を代表する日本酒処、東北地方 宮城県の『山和』さんです。

宮城県のお酒は、どこか端正でソツのない優秀なイメージがあり、そこに「火入れ特別純米」と見かけたら、これはもう燗に合わないはずがないなということで、燗してみました。

燗付けの方法は、千葉麻里絵さんの日本酒本にあった以下のアドバイスに従ってます。

1)「温度を5度刻みで上げていき、その都度香りを確かめる」

2)「その香りの変化を体感する」

3)「燗酒の出来上がりは香りの変化で判断する。温度を上げていくと炊きたての米のホクホクした香りが立つ瞬間がある」

4)「そこで急冷しながら再度ゆっくり加熱すると少し甘い香りが立ちのぼる。その瞬間で引き上げる」

詳細は以下の通りです。

1. 銘柄選定

宮城県の『山和』さん。初めて頂く銘柄です。生まれて初めてオンラインで日本酒を購入した酒屋さん、その梱包がとっても丁寧で胸を打たれたという話を以前に記事にしましたが、その酒屋さんがおススメされていたので素直に購入してみました。

冷やして飲んだ味わいは以下の通り。

開栓直後は青リンゴを思わせる爽やかな酸味の香り。徐々に空気に触れさせていくと、ヨーグルトやクリームチーズを思わせる乳酸の香りがする。

口に含むと分厚い酸味がそのまま旨みとなって口の中に広がる。端正でシャープな酸味が、いわゆる「辛さ」となって引き締めてくれる。

十分発酵しました!という感じの、健全な味わい。この力強さ、美味しい。

上記の酸味の特徴からも、間違いなく燗でいけそうな予感がしますね。

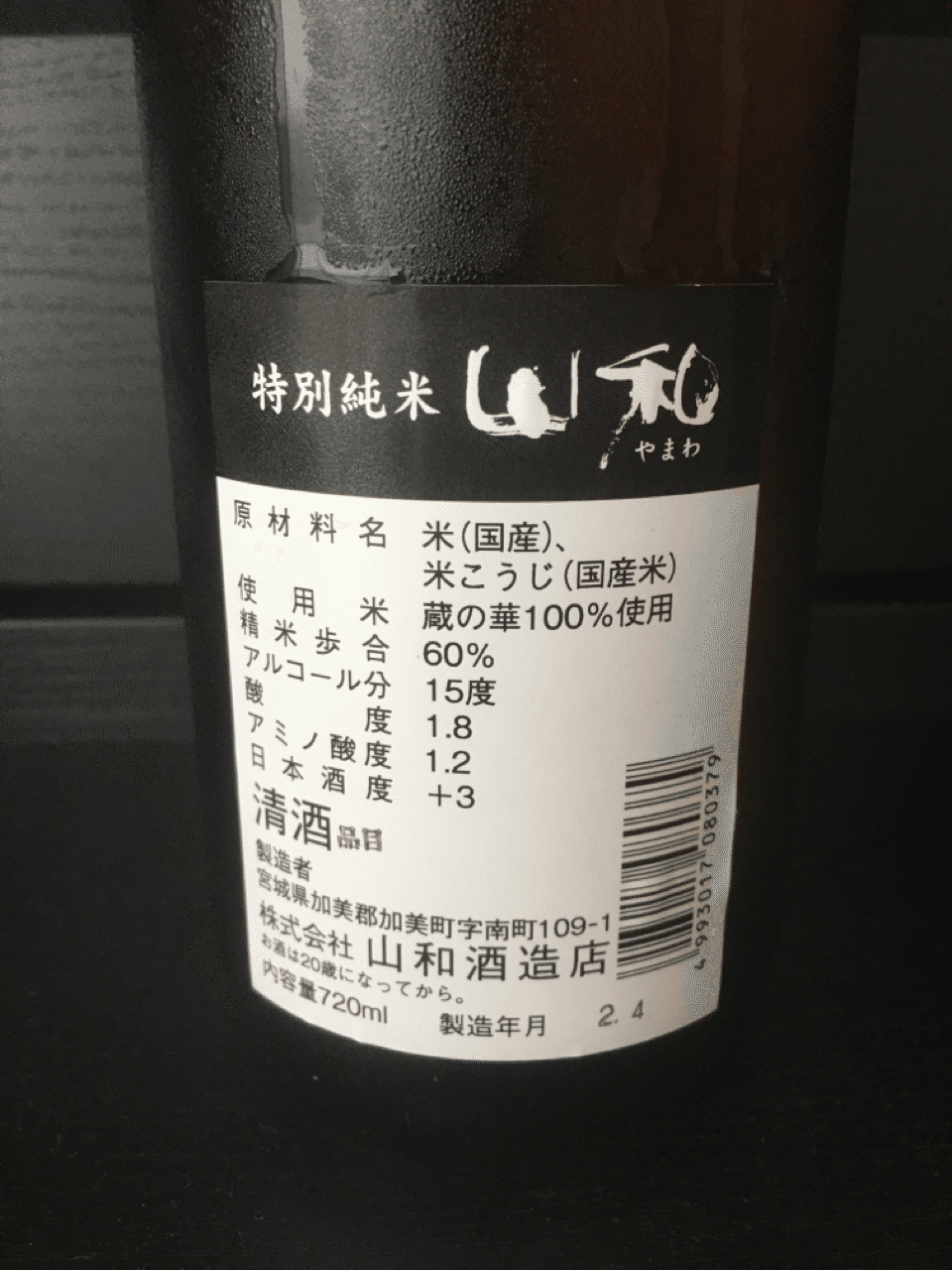

造りに関するラベル写真です。

2. 用いた酒器等の道具と燗付け方法

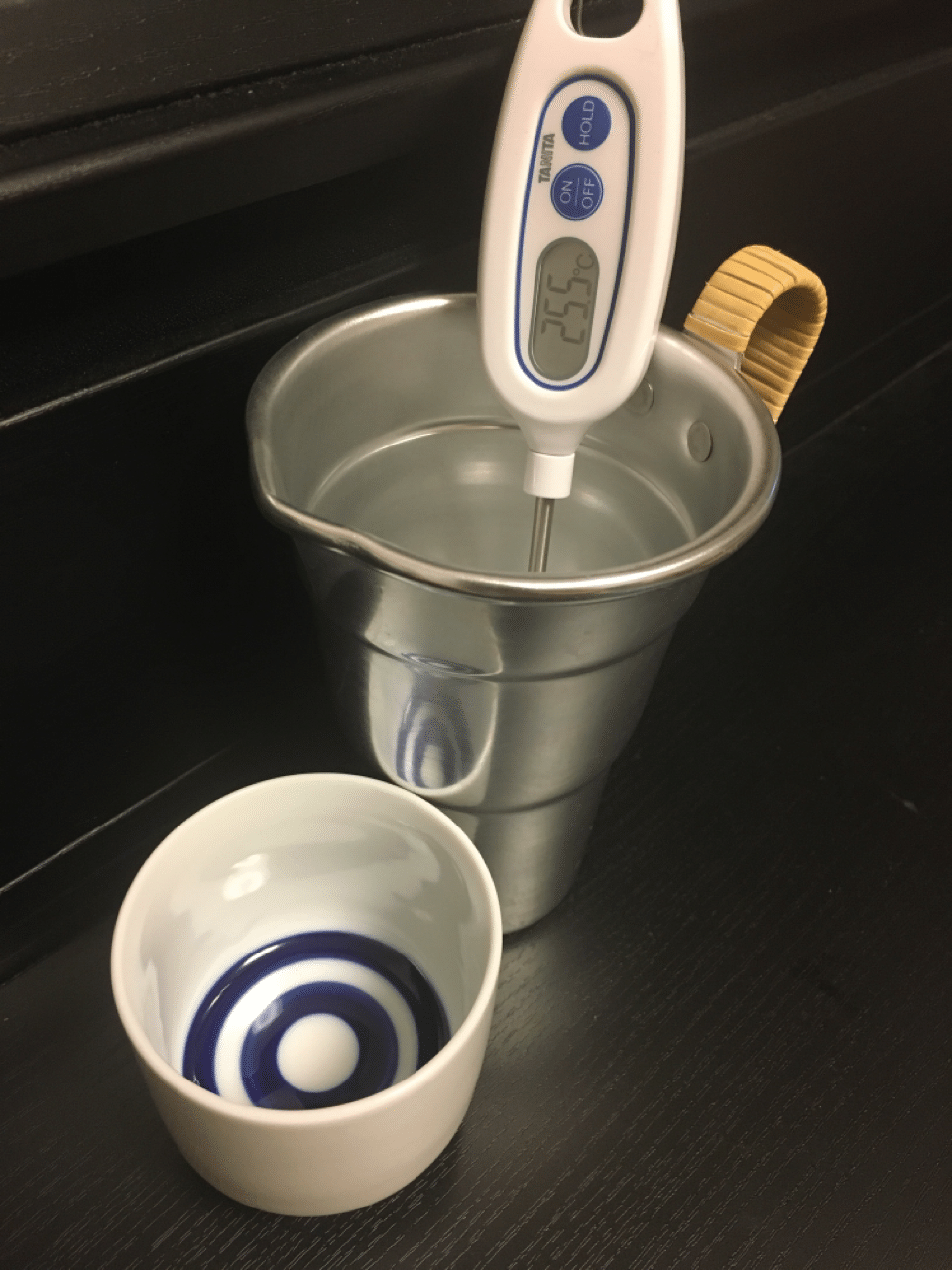

1) 道具

・8勺サイズの利き猪口(磁器)

・ちろり(アルミ製)

・温度計:TANITAの料理用デジタル温度計

2)燗付け方法

ちろりに入れたお酒を鍋で湯煎。詳細は冒頭に記載の通りで、温度を上げながら5℃刻みで香りを確かめました。

ボウルに張った氷水で急冷し、その後再度温度を上げるという方法を採用してます。

燗および急冷の温度帯は以下の通りです。

3. 利き酒結果

上記の通り、温度を上げながら5℃刻みで都度香りを確認してます。

1回目: 50℃近辺

40℃あたりで香りとしての甘さのピークが来た気がしたが、もう少し温度を上げて53℃あたりで一旦引き上げ→急冷で35℃まで下げる。

その後、再度50℃付近まで上げてみて利き酒。

これでも美味しいが、少し甘さが足りない気がする。代わりにアルコール感の強さと酸味の存在感が少し気になる。

ちろりに新たにお酒を注ぎ直した上で、もう少し低い温度帯にてやり直し。

2回目: 40℃手前

1回目で香りの甘さのピークを感じた40℃手前で引き上げ→25℃まで急冷。その後、再び上げて38℃付近で引き上げ、利き酒。

元々あった酸味が柔らかくなり、甘みも表に出てきてバランスが良い。お米の美味しいところを頂きましたという味わい。

厚めの旨みと、優しさ・柔らかさの両立。これは美味しい。

4. 総評

冷やして飲んだ時に感じた、「力強さ」や「十全な発酵感」から、燗においてはどの温度帯に対しても寛容なお酒かと思いきや、意外と温度を選ぶ繊細さを持つお酒だなという印象。

冷やして飲んだ時には、分厚くも端正でシャープな酸味が印象的でとても美味しいと思いましたが、燗での甘さの加わった味わいは、このお酒のポテンシャルの高さを見せてくれるようでした。

燗をした時の力強さ、安定感。ぼやけない美味しさに、このお酒の実力を感じます。

最近は、このように伝統的な造りを感じさせつつ、優秀な酸味で楽しませてくれる日本酒がたまらなく美味しいと感じます。(『秋鹿』とか、『王録』とか)。新酒しぼりたての時期に、甘酸っぱいフレッシュ・ジューシーで重いめのものを飲み過ぎた反動かも知れません。

昔の酒造りでは「腐敗の象徴」として忌み嫌われたという酸味も、これだけ技術が発達した現在の酒造りにおいては、欠かすことのできない味わいの要素だと思います。

特徴的な酵母や樽による香り付けなどをせず、また過剰な濾過や火入れをせずに素直に造ったら、こういう味がするんだろうなーって勝手に想像してます。

いやー、しかし、今回も燗を楽しませてもらいました。宮城のお酒はやっぱり端正でシャープな男前なんですね。少し温度を上げたくらいで男前は崩れませんでした。

ごちそうさまでした!