AI「Gemini Deep Research」にトランプ大統領のことを調べてもらいYouTube動画を作った話

はじめに

トランプ大統領が一期目に何をしたのか?

それを知りたくて、1月15日に提供が始まったばかりのGoogleのAI「Gemini Deep Research」に情報収集してもらいました。そして、そこで調べた内容を参考に解説動画を作ってYouTubeに投稿しました。Deep Researchをざっくりと説明すると、「GoogleのAIが、入力したキーワードを、要求した切り口で複数のウェブサイトを横断的に調べ、要約してくれる」という機能のことです。

なぜAIを利用しようと思ったのか、何ができたのか、何ができなかったのかなど書き留めましたのでご紹介します。

有料記事に設定をさせていただいておりますが、9割以上無料で読めますのでご安心ください。有料になっている残り1割はおまけです。

自己紹介

はじめまして。

YouTubeで解説動画を公開している「やりすぎ社会」と申します。

中学受験や高校受験で丸暗記させられるような社会科の単語や出来事を、あえてテストに出ないレベルまで、やたらと詳しく、丁寧に、わかりやすく説明することをコンセプトに、昨年10月から動画を公開しております。

優しい先生の解説を、ぱんちゃんとハリーくんという二人の生徒が聞く形式になっています。

ぱんちゃんは、食べるのが大好きなちょっとおとぼけさん。ハリーくんは、みんなのツッコミ役、しっかりものさんです。先生はいつもテストに出ない話ばかりをずっとしていて、毎回二人は最後にはへろへろになっています。

これまで「やりすぎ社会」では、黒船来航、牛肉の輸入、石油の輸入を取り上げてきました。だいたい1本に収まらず複数のパートに分けて公開しており、黒船来航のテーマだけでのべ1時間以上話しています。

この動画チャンネルは夫婦ふたりで運営しています。企画、原案、編集を夫が、台本と声を妻が担当しています。夫が調べた情報をもとに、妻が追加で情報を加えたうえで小学生でもわかるような言葉に置き換えて原稿を作っています。

まだチャンネル登録者数二桁の弱小チャンネルで、長尺動画の再生数は1本で3桁ぐらいです。今は収益化などは気にせず、趣味の範囲で気楽にやっております。社会科も動画作成も、大学の専攻や現在の仕事にほとんど重ならない分野なので、常に新鮮な気持ちで楽しいです。もちろん、AIについても素人です。

背景:今回作った動画について

本シリーズでは、「トランプ大統領の一期目(2017年〜2021年)に何があったのか」、ここに焦点を当てています。出来事、その背景、次のバイデン政権下でどう進展したのかなどを説明しています。

これまで、

・導入回「なぜアメリカ大統領は注目され、トランプ次期大統領は話題になるのか?」

本編第一弾「なぜトランプ大統領は中国と対立しているの?」

という2本の動画を公開しています。

このあと日本編と北米(主にメキシコ)編を公開する予定です。

今回のこの投稿では、すでに公開済みの中国編作成にあたって、AIの力を借りて情報収集などを行った事例をご紹介したいと思います。

有識者の方から見れば、「Gemini Deep Researchよりもすぐれたツールがある」、「もっと別のやり方を知っている」とのご意見もあるかと思います。今回は、あくまで素人の視点によるAI活用の一例である旨、ご理解いただければ幸いです。

まず、最初に誤解がないようにお伝えすると、原稿の文章はAIに一切書かせていません。

なぜAIを利用しようと思ったのか

「やりすぎ社会」は、安易な怪しい情報源に頼って偽情報を書かないよう、できるだけ情報ソースは信頼性が高いものを取り入れようと頑張っています。(頑張りすぎてしまって毎回とんでもない情報量の動画を作ることになってしまうのですが…。) 小学校高学年ぐらいの子どもが、安心して楽しめるものをという視点からです。

その考え方に基づき、情報源として利用していたのは大学の先生が書いた専門書や論文でした。やはり専門分野の先生が数十年かけて調べた成果は、信頼性が高く安心です。ただ、途中で学説が変わる場合もあるので、時代を分けて複数の本を読まないといけない点には注意しています。

本を探すうえで活用していたのが地域の図書館と国立国会図書館デジタルコレクションです。特に国立国会図書館デジタルコレクションは本当に便利。専門書や教科書、各市区町村の郷土史、業界向け雑誌などなど数十万件が自宅のPCで読めるというすごいサービスです。しかも一部の本は、本文検索もできてしまうという便利さ。このデジタルコレクションに収録されていない場合は、必要に応じて国立国会図書館へ足を運ぶこともありました。

しかし、今回のトランプ大統領の回はこれまで作った動画と異なり、情報ソースとして2016年以降のものを多く採用する必要がありました。ですので、政府の発表資料や、シンクタンクの調査情報、新聞をソースとして情報を集めました。日本貿易振興機構(ジェトロ)なども活用しました。新聞については、日本経済新聞の日経電子版が活躍しました。日経電子版は過去10年以上の新聞記事を横断できるので、いつ何があったのかがよく分かる上、海外の情報に強いのがありがたいです。

とは言え、海外の時事ネタということもあって、やはり日本語の情報ソースだけでは説明として物足りない感じがしていました。

AIを使えば英語のサイトなどを色々検索し、日本語のサイトにはない情報を集めてくれるんじゃないか、そういう期待を持ってGemini Deep Researchを契約しました。使いづらければ1ヶ月で解約すればいいですし。

どうやって使ったか

情報収集

情報収集の一例をご紹介します。

今回の中国編では「一帯一路」の話題が出てきます。詳しくは動画を見ていただければと思いますが、一言で説明すると、中国がアジアやアフリカ、ヨーロッパに莫大な投資をし、線路を引いたり港を作ったりして貿易の拠点を拡大しようとしている政策のことです。

以下のようにDeep Researchに文章を打ち込みます。

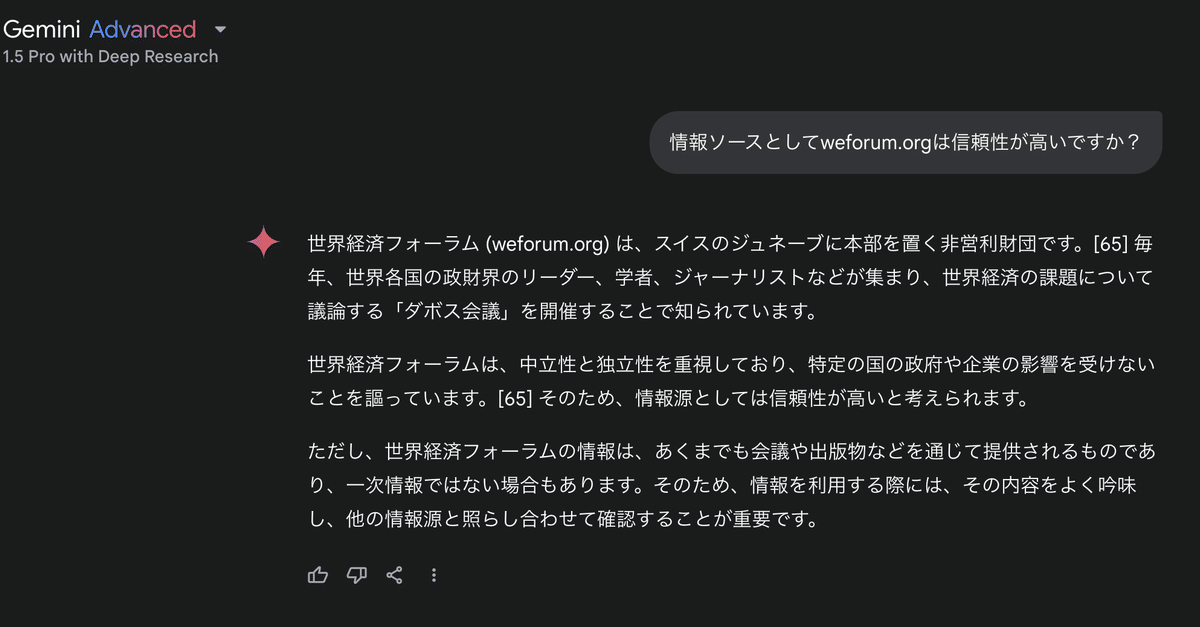

知りたいことは書いていますが、ざっくりとした聞き方だったと思います。それをAIが、「こういう質問として受け取った」「今からこういう調べたかをする」と、それぞれの要素を整理して、調査方法や分析手順、整理の観点を提示してくれます。

政府機関や国際機関、学術機関のデータや論文を参照しているというところに信頼性がおけます。中国が話題になると、途端に情報源が曖昧で書いてある内容が刺激的なサイトが跋扈していたりしますので。

リサーチ計画を編集します。情報源は日本語によるサイトではなく、英語や中国語など海外のサイトにしてほしいと依頼します。英語のほうが遥かに情報量が多いです。

ちゃんと海外のサイトを調べてくれるそうです。実行してみます。

すごい、すごい。きちんと海外のサイトを情報ソースとして一帯一路について調べてくれています。そしてその結果を日本語で書いてくれる。提示されているサイトはどれもorgドメインのサイトなので信頼性が比較的高そうに見えます。一帯一路は英語では「Belt and Road Initiative(BRI)」って言うんですね。

さて、当初AIに投げかけていた質問である総投資額はいくらでしょうか。

総投資額が1兆ドルを超えているそうで、その情報ソースとして1のweforum.orgのサイトが提示さています。ですが、このまま原稿に記載はしません。AIの場合、ハルシネーションと言って、事実ではないことを事実かのように記載している場合があります。必ず情報のソースとなっているWebサイトを訪れて、その記載があるかを確認します。キャプチャは貼りませんが、1兆ドルを超える投資が行われているという記載がありました。次に行うこととしては、このweforum.orgが信頼できるサイトかどうかの確認です。このサイトをご存じの方も多いかと思いますが、次の質問をAIに対して行います。

ダボス会議を開催している世界経済フォーラムが掲載している情報でした。どうやら情報ソースとしての信頼は高そうです。ただ、一次情報ではないため、内容についてはよく吟味する必要があると注意までしてくれます。念の為複数の情報を比較しました。正直なところ一帯一路については様々なサイトで金額についてはバラけているのですが、1兆ドルというのはそこまで突飛な金額ではなさそうでした。ここまでやって動画の原稿に盛り込みます。

ここまで調べて、たった1行ですけど。

その後も同様に、様々な切り口で情報収集を行っていきました。一帯一路において、中国が途上国の返済が難しいプロジェクトにも積極的に資金提供を行っていることに関連して「債務の罠」という言葉があります。それも調べています。

動画の中でもスリランカのハンバントタ港を債務の罠の例として取り上げています。大体ネットで「債務の罠」と検索すればハンバントタ港が出てきます。それ以外に債務の罠の例があるのか、更に調べてもらいます。

「権益」を「検疫」と変換ミスしていますが、ちゃんと意味を理解して回答をしています。AIはやっぱりすごい。実際にジブチは中国が何かしらの権益を持っているとも言えるので動画内で記載しました。ただ、ジブチについては日本の自衛隊も、アメリカ、フランス、イタリアも軍事基地を置いています。中国だけではないように思うのですが、そこまでの判断は私には難しかったです。

AIの回答では、ジブチの債務はGDP比8割と記載されていたのですが、根拠となる情報ソースが提示されていません。自分でも調べたのですが、記事によってここには相当なブレ幅があることがわかりました。そのため、AIの回答による数字をそのまま動画内で採用することはできず。ジブチと中国の関係について日本のシンクタンクが書いた論文を見つけましたので、そこで記載されていたGDP比4割という情報や軍事基地建設などの情報を採用することにしました。

AIを100%信用することはできず、なぜAIがその情報を書いたのかの裏取りは必須だと考えています。しかし、もともと「有益な情報ソースにたどり着くツール」として活用したいと思っていたので、こちらについては全く問題ありません。

同様に、複数の内容についてAIで調査を行っていきます。

以下はその調査の一部です。

中国の1978年(改革開放)以前の経済体制

中国が保有する5G技術の高さについて

ファーウェイに対するアメリカの制裁の影響

米中貿易摩擦の影響

バイデン政権に入ってからの米中関係の変化

など。

アメリカ側ではトランプ大統領の施策に対してどのような評価をしているのか、英語のソースにアクセスできたのは非常に大きな成果でした。

たとえ英語が苦手でも海外の情報に気軽にアクセスできるようになったこと、その結果を日本語で読めることが、AIに情報分析を行ってもらう最大の利点ではないかと考えています。

AIに原稿を評価させる

AIは情報収集だけではなく、コンテンツ作りにも一部関わっています。完成した原稿をAIに読ませて、事実誤認がないかのチェックをしてもらっています。

チャット欄には大量の文章を入力できるのですが、AIが理解しているのはせいぜい1000〜2000文字程度のようです。単元ごとに区切って文章をアップしていきます。以下がその一例です。

事実関係は概ね正確との評価でした。不思議な感覚なのですが、たとえ画面の向こうに人間がおらず、相手がAI であっても、「わかりやすい」「やり取りが自然」などの褒め言葉は嬉しい。モチベーションが上がります。口頭のやり取りが自然かどうかを人工的に判断する、理解のしやすさを人工物が判定するなんて、近未来だなと感じました。

上記の画像は貿易赤字について説明した部分となります。AIのアドバイスの中に通貨発行益、シニョリッジという言葉が出てきます。その言葉を知らなかったので最初の原稿案にはなかったのですが、これは面白いということで原稿にシニョリッジの説明を追加しました。

画面右にいるぱんちゃんとハリーくんがぐったりしています。子どもには意味がわからないですよね。私も正確に理解できているのか正直自信がありません。まだまだ勉強が必要だと感じています。

今気づきましたが、動画の中で誤植がありました。失礼しました。次回は動画内の文章の校正もAIにやってもらおうと思います。

原稿の修正を行ってもらいつつ、別の観点でのアドバイスを貰う。普通は人にお願いするところですがAIでもこういう事ができるというのが面白いと思います。

原稿の翻訳をやってもらう

YouTubeは動画に各国語の字幕を掲載できます。私は日本語以外できませんが、せっかくなら海外の方がアクセスしてくれたらいいのにと、AI英語と簡体字への翻訳もやってもらいました。従来英語の翻訳はChatGPTを使っていましたが、今回はGeminiの1.5Proでやってもらいました。

動画にはあらかじめ日本語のテロップを全部入れているので、日本語の原稿はタイムライン付きであらかじめ用意する事ができます。

1

00:00:06,673 --> 00:00:09,376

<font color=#000000FF>前回アメリカの大統領が</font>

2

00:00:09,376 --> 00:00:11,411

<font color=#000000FF>世界中に影響を与えているって</font>

3

00:00:11,411 --> 00:00:12,479

<font color=#000000FF>話をしたよね</font>

4

00:00:12,479 --> 00:00:15,448

<font color=#1E30FBFF>うんうん、外国の政権を倒した話や</font>

5

00:00:15,448 --> 00:00:18,952

<font color=#1E30FBFF>自衛隊の派遣に影響を与えたって話だよね</font>

6

00:00:18,952 --> 00:00:19,919

<font color=#000000FF>その通り!</font>

私が使っている動画編集ソフトのPremier Proでは字幕の色と一緒にタイムラインが出力されます。登場人物ごとに色を分けているので、どの色が誰のセリフかというのがわかるようになっています。黒は先生、青はぱんちゃん、黄色はハリーくんです。

AIに命令をするプロンプトにおいては、この色の場合、誰のセリフなのでこういう話し方をしてくださいという指示を入れています。

1.<font color=#000000FF>と</font>で囲まれている文章は大人の女性の先生の言葉遣いで英訳してください。

といった感じですね。

それで翻訳されたものが以下のものです。

1

00:00:06,673 --> 00:00:09,376

Last time, we talked about how the American president

2

00:00:09,376 --> 00:00:11,411

has been influencing the world,

3

00:00:11,411 --> 00:00:12,479

didn't we?

4

00:00:12,479 --> 00:00:15,448

Yeah, yeah, like how they overthrew foreign governments

5

00:00:15,448 --> 00:00:18,952

and influenced the deployment of the Self-Defense Forces, right?

6

00:00:18,952 --> 00:00:19,919

Exactly!

翻訳の正確性について私は細かく把握できていませんが、9割ぐらい意味が伝わり、大きな違和感がなければいいかなと思って英語版の字幕を作っています。今のところ英語字幕の効果はほぼありませんが、将来的には外国からもアクセスがあるようになればいいなと思っています。

今回は中国がテーマだったので簡体字を入れています。中国本土からは、YouTubeにはアクセスできないのですが。

タグの作成

YouTubeにはタグという機能があります。動画コンテンツの検索に役立つものらしいですが、残念ながら役割はすごく小さいそうです。おまじない程度にとりあえず入れています。

今回は動画が長かった事もあって、原稿を読み込ませて、その中からキーワードを出力して、という指示を出しました。

こんな感じでキーワードの抽出をやってくれます。大きく間違っていなければいいかなぐらいのものですが、これはこれで手間がかかるので助かりました。

AIができなかったこと

一方Geminiができなかったこともあります。

一つが政治家に関する質問です。

政治家の名前が入っているとやたらと回答を避けようとします。例えば上に書いた原稿チェックのときにも政治家の名前が入っていたためにエラーになってしまうケースが発生しました。

上記のようなバイデン政権における中国への関税政策を調べようとしたときには次のように質問を変えました。

政治家ではなく、アメリカ政府に置き換えればちゃんと動いてくれました。

AIを使っていると色んな意味でセンシティブなワードには反応してくれないケースがありますが、そういう制限は仕方ないと思います。それを踏まえて使っていきます。

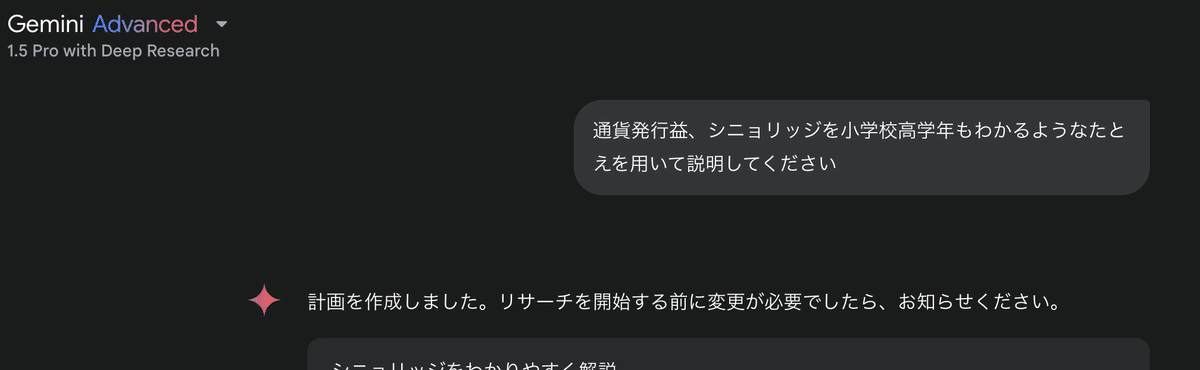

更に。わかりやすく言い換えることもAIにとっては苦手なようです。シニョリッジがどうやったらわかりやすく説明ができるのか、AIに頼ってみました。

リサーチは行ってくれましたが、まだ学習中で答えられないとの回答。結局こちらで頑張りました。

AIに何を調べてもらうのか、という使い方の問題はありますが、「難解な回答をわかりやすく言い換えることができるかどうか」というのは今後の利用者拡大に向けて、重要な分岐点になってくると思います。例えば、アウトプットの語彙レベルが情報ソースに縛られ、その結果、回答文が難解なものになってしまうケースがありますが、それでは専門的知識をバックグラウンドに持った人にしか使えないツールになってしまいます。

ただ、そこを簡単にAIがクリアできるようになってしまうと、小学生でもわかるように深い話をする「やりすぎ社会」をやる意味がなくなってくるので、当分できなくていいです。もう少し動画づくりを楽しませてください。

まとめ

今回解説動画を作るにあたってAIに情報収集を行ってもらいました。様々なサイトを横断的に確認して情報を集めるという点で時間を省略できましたし、こちらの力量ではアクセスできなかった情報にたどり着くことができて非常に満足しています。また、英語のサイトにアクセスする、翻訳するなども同様です。原稿のレビューをしてもらって他者(?)の視点を取り入れることで、品質を上げることができたとも思います。

一方、AIに作らせた文章をそのまま世の中に公開することについてはまだ課題があると考えています。AIの品質が、ということではなく、きちんと人間が品質の確認をしないとその責任を取ることができないというリスクです。

学生がレポートの情報収集をする、投資情報を集める、仕事で市場調査をする、趣味で知りたい情報を集める、ニュースの解説を依頼する、など、従来の検索ツールとは明らかに違った体験を得られると思っています。

個人的な趣味で、とある地域でしか手に入らない日本酒について銘柄の一覧や入手手段、どの食べ物を合わせると美味しいかといったことも調べてもらいましたが、見たことがないほど詳細な情報が出てきておどろきました。まるで雑誌の特集号に掲載されていそうなレベル感だったんです。

他には、日銀が金利上昇金融機関の経営に与える影響を聞いたところ、証券会社のレポートみたいなものがちゃんと出てきました。その正確性は深堀りする必要があると思いますが、情報ソースがある程度信頼性の高いものである以上、そこまで大きく外してはいないのではないかと思います。

冒頭で、「使いづらければ1ヶ月で解約すればいい」と述べましたが、当分の間は、AIに調べ物をしてもらい新しい知識を得るというサイクルを色々と楽しめそうです。皆さまにも、実用的なことだけでなく趣味からでもAIに触れ、充実した楽しい調べ物タイムをすごしてもらえたら、このノートを書いた甲斐があります。

ここまで読んでくださいましてありがとうございました。

本文としてはここで終わりますが、最後におまけとして。AIでは調べることができなかった内容について解説します。

AIで調べられなかったことにこうやってたどり着けているよっていう個人的な自慢なので、全く読む必要はありません。もし、この記事を読んで楽しかったという方がいらっしゃいましたら、投げ銭代わりにこの続きをご購入いただけたらと思います。

AIでは調べられなかったこと

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?