聖夜のディナーに最高の酒を――『スモーク』

【週報】2017.12.25-31

よう、下品ラビットだ。

この文章は2017年12月中に書いているが、あんたらが読んでいる今は2018年に入っているはずだ。

やあ、明けたな。今年もよろしくお願いするぜ。

「下品ラビット 映画の感想文」は、ヤラカシタ・エンタテインメントの編集担当・下品ラビットが、担当の週に見た映画の感想を語るコーナーです。

さて、おれがこの文章を書いているのは、クリスマスのあとだ。クリスマス、あんたは好きかい。おれは普通だ。特別好みはしないが、ひととおりそれらしいことはする。それらしいことってのは、クリスマスらしい飯を食い、飯にあうシャンパンを開けて、プレゼントを交換し、まったりすごすことさ。今年は、うさぎ小天狗がいい眼鏡をくれたから、おれはコートをやった。気に入ってるぜ。

シャンパンを開け、飯を食い、プレゼントを交換したら、おれたちは映画を見た。今年最後の映画だ。それがこれだ。

ウェイン・ワン監督の映画『スモーク』は奇妙な映画だ。この映画の本編は、物語が終わったあとに流れるんだ。映画がはじまり、一通り物語が語られて、物語が終わったその後に、流れる映像こそがこの映画の本編だ。それまでの、一通りの映画と見えるものは、本編のための壮大なプロローグでしかない。

それは、この映画の原作が短編だからだ。原作は「オーギー・レンのクリスマス・ストーリー」、作者はポール・オースター。現代アメリカの作家としては、特に日本での認知度が高い作家だから、おれのようにインテリの読書家でなくとも、一度は名前を聞いたことはあるだろう。彼が書いたその短編は、文庫本にして十数ページ。新聞だと二ページ見開き、いや一ページだっただろうか。

そう、おれたちはこの原作を新聞で読んでいる。いつのことだかはっきりしないが、クリスマスの朝のことだったのはちゃんと覚えている。

その日は休日だった。おれたちは同じベッドで同じタイミングで目覚めた。同一人物だからな。まだ十代だったが、さすがに枕元にクリスマスプレゼントを置いてもらう年でもなくなっていた。だから、さっさと起き出して、台所でコーヒーを淹れた。ベギャンセのア・ラ・ペルーシュブラウンシュガーと森永のクリープを入れて、居間のコタツでコーヒーを飲んだ。家族がどうしていたかは覚えていない。コタツの上には新聞があった。朝日新聞だったはずだ。テレビ欄を見て、一面からざっと流し読みをしていくと、真ん中に特集ページがあり、エッセイのような小説のような文章と、「オーギー・レンのクリスマス・ストーリー」のタイトルがあった。おれたちは何気なくそれを読みはじめた。

文章は作家の一人称で語られる。新聞社からクリスマス・ストーリーを書いてくれと依頼された作家は、知り合いのタバコ屋の店主にそのことを打ち明けた。この店主というのが妙な男で、毎日決まった時間に、街角の決まった場所に立って、一枚パチリと写真を撮る。それを一年三百六十五日飽かずに繰り返して、誰に見せるともなくアルバムにまとめているんだ。店主は作家の話を聞くと、昼食のおごりと引き換えに、自分がなぜ写真を撮る気になったかを語って聞かせた。それが最良のクリスマス・ストーリーになると言ってな。

この前半部を読んで、おれは前歯がむずむずしてくるのを感じた。自慢じゃないが、おれは十代の頃から、物語を見分ける勘は鋭かったんだ。前歯がむずむずしてくるのは、これは今まで触れたことのない、興味深い内容だってのを感じた反応だ。わくわくしながら紙面を追った。

タバコ屋の店主の話はこうだった。ある年のある日、店で雑貨を万引きする小僧を見かけた。もちろん捕まえようとしたが逃げられてしまう。小僧は財布を落としていった。財布の中には、免許証の他に、もっと幼く幸福だっただろう時代の小僧と、彼の家族と思しい老婆が写った写真があった。店主はなさけごころを出して、警察には届け出ずにおいた。その年のクリスマス、一人無聊をかこっていた店主はふと財布を返そうと思い立ち、免許証の住所を尋ねることにした。するとそこに小僧はおらず、出てきたのは盲目の老婆だった。老婆は店主を孫と取り違え、あるいはそのふりをし、とっさに店主も孫のふりをした。そうして二人はいっしょにクリスマスをすごすことにした。

さびしい二人が、うその上に寄り添った一晩を描くこの中盤で、おれは自分の予感が正しかったことを知った。といっても、今のように、「語ることと騙ることの共通点と相違点」とか「人の営みのままならない美しさ」とか「人間の孤独という普遍性」とか、そんなことを考えたりしたからじゃない。おれはただ、おばあちゃんがおばあちゃんとして、ちゃんと語られていたから感激したんだ。

おれたちはおばあちゃんという存在が好きだ。この世でもっとも美しい存在はおばあちゃんだと言っても過言でないと思う。もちろん、この世で一番格好いいのはじいさんだ。どちらも、時間という大いなる力が削り出した、人間の完成形だと思うからだ。それに、以前お話したこともあったが、おれたちはある時期祖母に面倒を見てもらっていた。母親と同じか、それ以上に祖父母に帰属心を抱いていたのは、今も当時も変わらない。そういうおれたちにとって、おばあちゃんがおばあちゃんとして、ちゃんと語られているかどうかは簡単に見分けられることだったんだ。

「おばあちゃんがおばあちゃんとして、ちゃんと語られている」とはどういうことか。それはさっき言った、「時間という大いなる力が削り出した、人間の完成形」としての老人像を見つめた記憶から書いているということだ。老人という存在が、しわくちゃの指を持ち、ままならない体の動きをし、暗く深い命の記録が底に淀むのが見える澄んだ目で見つめ返してくることを、知っていることから書かれているということだ。

その点で、この短い話は、それまで読んだことがないくらいちゃんとしてたってわけさ。

二人はクリスマスらしい飯を食い、飯にあう酒を開けて、プレゼントを交換して、まったりすごした。交換されたプレゼントは「うそ」だ。店主は老婆に、孫のふりをして、うその「報われた生活」を語った。老婆は、孫のふりをする店主に騙されたふりをして、一時愛情を注いだ。お互い酔ってきて、店主がトイレに立った間に、老婆は寝込んでしまった。そこで、店主はふと妙な気を起こした。さっきトイレに立った時、そこに老婆の本物の孫が持ち込んだとおぼしい、盗品のカメラを見つけていたんだが、それを失敬しようと考えたんだ。店主は財布を残し、カメラを片手に老婆の家を出た。そのカメラが、店主が今でも使っているカメラだというわけ。

この話を読み終わって、おれは二人の祖母を思った。そのうち一人、おれたちを世話してくれた母方の祖母は、その時すでにこの世にはいなかった。もう一人、遠方の祖母は健在だったが、たぶんこのときには連れ合い、つまりおれたちの祖父をなくし、独りで暮らしていた。二人の祖母を思ううち、おれは自分が、店主の話を聞く作家であり、話をしている店主であり、万引き小僧であることを知った。

おれは、読み終わったばかりの紙面を、小天狗に読ませた。おれが読んでいる間、コーヒーをすすりながらテレビを見ていた小天狗は、最初は興味なさそうにしていたが、そのうち目つきが変わってきた。おれはコーヒーをすすりながらそれを見ていた。おれには小天狗がクリスマスの話をクリスマスに読むことで、架空の物語と現実の人生が交錯する瞬間を味わっていることが、手に取るようにわかった。それはおれが味わったものだったからな。

ポール・オースターという作家が書いていたのは、そういう話だった。

おれたちはそのいっぱつでオースターを好きになった。だが、さっそく自転車を飛ばして向かった近所の古本屋で買った『幽霊たち』は、さっぱりよくわからなかった。おれたちは当時本屋でバイトしていたので、そこで『ムーン・パレス』を買ってみた。こっちはあたりだった。『幽霊たち』のような観念的なイメージは残っていたものの、一人の青年の転落と純化の物語は、高校生だったろうおれたちにもなんとか理解できる範囲にあった。読み終わって、次はなににしようと思った時、目に止まったのが脚本集『スモーク&ブルー・イン・ザ・フェイス』だった。ぱらぱらとめくって、おれは仰天した。「オーギー・レンのクリスマス・ストーリー」が収録されているじゃないか! しかもそれを膨らませた映画の脚本が書かれていた! 映画化されていた!

『スモーク&ブルー・イン・ザ・フェイス』を社割りで買い、バイトからの帰り道、おれたちはレンタルビデオ屋に寄った。『スモーク』のVHSはもうレンタルされていた。おれたちはそれを借り、見た。そして仰天した。ぜんぜん違う話じゃないか! でも、すごくいいじゃないか!

ここで話は冒頭にもどるとともに、ようやく映画の内容の話になるぜ。

妻を亡くした痛手を引きずる作家ポール・ベンジャミンが、タバコ屋の店主オーギー・レンと出会い、孤独な少年ラシードと出会い、ラシードが彼と彼の母を捨てた父を探すのに付き合い、その過程で「人間一人ひとりにどんなことがあろうとも時は無常に流れていく」ことを知って、その公平さの前にちょこっと癒やされる。そして、ポールのもとに新聞社から依頼が届く。その依頼をポールはオーギーに語る。オーギーは物語を語り、映画は終わる。そして、エンドロールの前に、オーギーの物語を映像化したものが流れる。

そう、この映画は、オーギー・レンがかのクリスマス・ストーリーを語り、作家がそれを聞くまでの物語なんだ。ここで取り交わされる物語は、映画の内容を微妙に引き継いだものであるとされる。その証拠に、映画はオーギーの語る物語と相似形をなしているし、映像化されたオーギーの物語には映画に出てきた人物がしれっと登場する。

もちろんこれは後付だ。しかし、なんと豪華な後付け設定だろうか。よくあるダメな映画は、仮に映画の原作をサンドイッチだとして、そのサンドイッチを麺棒で薄く延ばしてしまうか、具を色々付け足してしまう。結果どうなるかは、聡明なあんたにはすぐわかるだろう。だがこの映画化はそうじゃなかった。原作のサンドイッチをまったくそのままに、その味と関連し、サンドイッチを引き立てるサイドメニューを取り揃えて、極上のコース料理に仕立て上げたんだ。もし、現実にそんなことがあったら面食らうだろ。だが、その豪華さったらないんだぜ。うっとりするほどだ。これはこれで幸福なことだとおれたちは思ったもんさ。

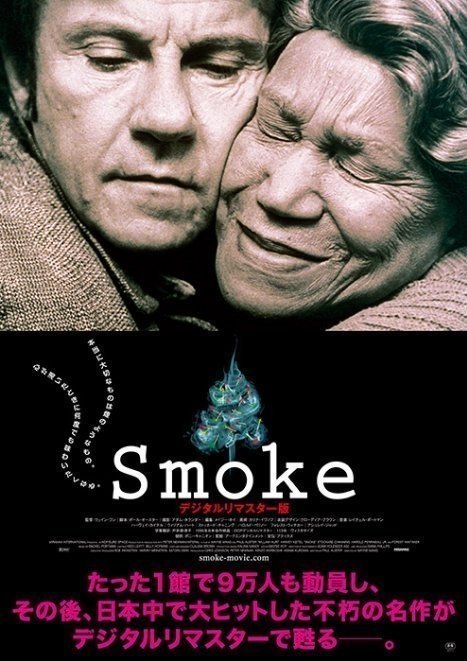

おれたちがこの映画をいいと思ったのには、もう一つ理由がある。それは、映画の中で「オーギーが一緒にクリスマスを過ごす老婆」を演じた女優さんが、おれたちの祖母によく似ていたということだ。冒頭に貼っておいたポスターのおばあちゃんがその人だ。クラリス・テイラーて名前の人だそうだ。クリント・イーストウッドが初監督した映画『恐怖のメロディ』にも出ているそうだ。彼女からシワを少なくし、眼鏡をかけさせりゃ、当時まだ生きていたおれたちの祖母にそっくりなんだ。

その彼女も今年、この世を去った。

だから、おれたちは、今年の最後に、この映画を見たんだ。相変わらずよかった。小天狗は最後、泣いていた。感激屋だからしょうがない。だがやつの気持ちもわかるさ。下の動画で、ハーヴェイ・カイテル演じるオーギー・レンに頬を寄せる彼女の表情なんか、繰り返すが、おれたちの祖母にそっくりなんだ。

そう、これが「オーギー・レンのクリスマス・ストーリー」だ。これが『スモーク』のクライマックスであり、これなしには成立しないメインディッシュだ。ハーヴェイ・カイテルとクラリス・テイラー、ほぼこの二人がだけの芝居で描かれる物語に、流れるのはおれの大好きなトム・ウェイツの歌う「Innocent When You Dream」。過ぎ去った時間を振り返り、美しい夢に酔うことで、逆説的に否応なく流れていく時間の厳しさを見つめた、ほろ苦い味の歌で、メインディッシュに添えるにはふさわしい酒だ。

It's such a sad old feeling(悲しくて懐かしい感じがするな)

the fields are soft and green(大地はどこまでも青々と柔らかい)

it's memories that I'm stealing(盗んできた思い出だってのに)

but you're innocent when you dream(でも、夢の中で君はむかしのままだ)

when you dream(夢に出てくる君は)

you're innocent when you dream(いつも、むかしのままだ)

(訳・下品ラビット)

ソファーに座って映画を見ていたおれたちは、この歌を一緒に歌った。小天狗は酒を片手に歌い、泣いていた。おれはタバコを吸いながら歌った。涙が出たのは煙[スモーク]のせいさ。他に理由はない。

(下品ラビット)

いいなと思ったら応援しよう!