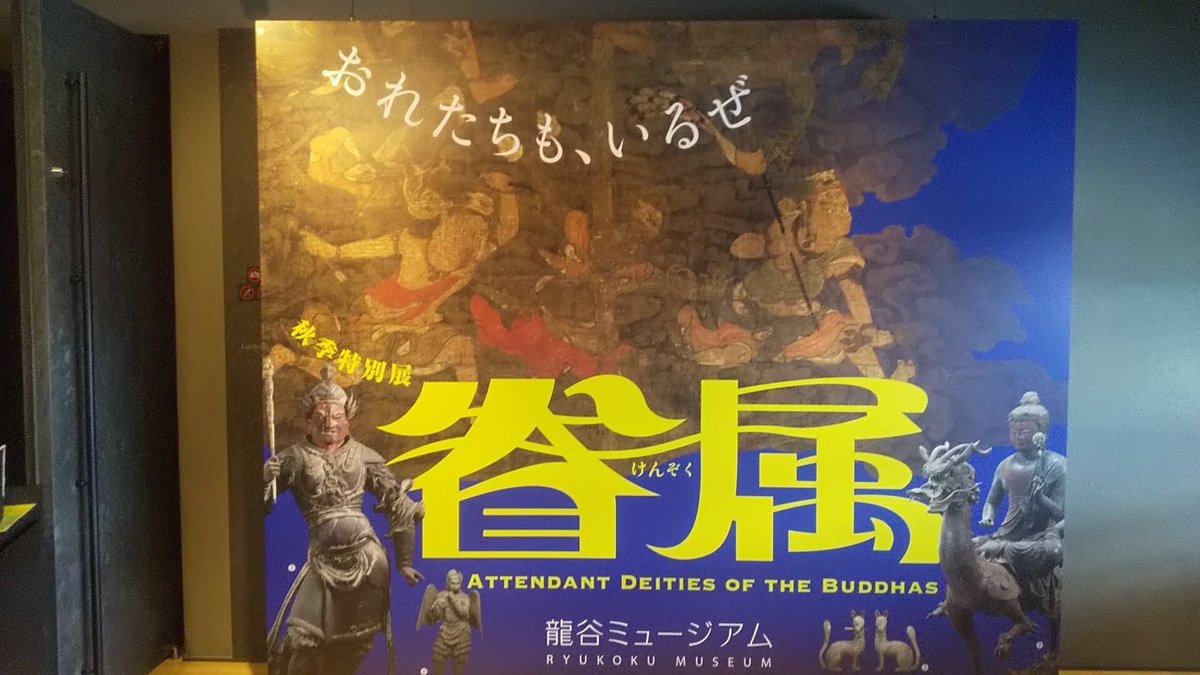

★仏像展★「眷属」in龍谷ミュージアム

眷属とは、日本の伝統的な仏教美術における守護神や精霊のことを指し、眷属の様々な表現や役割について探求する展示会なんだそうな。

実際は四天王、十二神将、二十八部衆、童子など、本尊を守護する天や、明王の脇侍になることが多い仏像群の紹介となる。

国宝、慶派の仏像、有名神社仏閣の展示が多く、お手軽な価格設定が多い龍谷ミュージアムだが、今回は1600円設定の渾身作!?

本展は、「眷属(けんぞく)」をテーマとした展覧会だ。眷属とは仏菩薩など信仰の対象となる主尊に付き従う尊格のことで、主尊のまわりを囲むようにあらわされ、仏法を守護したり、主尊を信仰する者に利益を与えたりする役割を担っている。

(中略)

国宝2件、重要文化財10件を含む約80件の貴重な文化財が集結。武将や貴人、子供など、眷属たちの多種多様で魅力的な造形に迫る展覧会となっている。

眷属は仏教美術ではいわば「脇役」のため、普段は単体で鑑賞される機会も少ないが、金剛峯寺が所蔵する不動明王の八大童子像や、興福寺の十二神将像など名品が多い。霊雲寺(東京都)の絵画「大威徳明王像」は、大威徳明王とともに海上を駆ける童子たちの躍動感が画面全体を引き立たせている。

変更履歴

2024/10/15:初版

▼公式HP

▼博物館

▼動画紹介(リンク)/ニュースメモ

特別展「眷属(けんぞく)」が龍谷ミュージアムで開幕しました。仏教美術における名脇役ともいえる眷属の個性豊かな姿をぜひご覧ください。https://t.co/hnQsgf9ryY

— 龍谷大学 龍谷ミュージアム (@ryukokumuse) September 21, 2024

※9/27(金)まで、各日先着30名様に本展のポスターをプレゼント🎁(9/24は休館)#京都駅から徒歩約12分 pic.twitter.com/bd64r2TMyd

【「眷属」(龍谷ミュージアム)開幕レポート】https://t.co/NLDPaAqI7N

— 美術手帖 ウェブ版 (@bijutsutecho_) September 20, 2024

仏菩薩など信仰の対象となる主尊に付き従う尊格「眷属」を取り上げる展覧会が、京都の龍谷ミュージアムで開幕しました。会場の様子をレポート。 pic.twitter.com/PQE4iJyrOE

▼仏像感想と私の神社仏閣NOTE

パンフレット:https://museum.ryukoku.ac.jp/exhibition/2024/kenzoku/images/flyer.pdf

展示物:https://museum.ryukoku.ac.jp/exhibition/2024/kenzoku/images/list_j.pdf

国宝2件、重要文化財10件を含む約80件の貴重な文化財が集結

運慶、運慶の孫など名仏師の仏像も展示

仏像好きも楽しめる数々のレア宝物

第1章「眷属ってなんだ?」

省略!

第2章「護法の神々」

まずは展示会の模様を写真でどうぞ!写真はこちら!!

|→No.18:奈良 #興福寺 :安底羅大将立像@国宝

木造彩色で、鎌倉・建永2年(1207)の十二神将立像の安底羅大将ですね。十二神将はチーム薬師です。

※チーム薬師=薬師如来+日光菩薩+月光菩薩+十二神将

日本で指折りの国宝仏像祭りになっている興福寺東金堂に安置されている。こんな間近で見仏できるのはありがたい。光の加減で玉眼か分かりにくかったが、玉眼であろう。頭には猿を乗っけており、額の血管が浮き上がっているところが見どころで、慶派じゃないかと思ってしまった。

|→No.19 :滋賀 #延暦寺 :梵天・帝釈天・十二神将立像のうち 帝釈天・巳神立像 頼弁作 木造彩色・玉眼 鎌倉時代

延暦寺の根本中堂に安置されている仏像です。

少し離れて右に帝釈天、左に巳神立像を展示していた。両像とも金泥の光沢が美しい顔で、快慶作ではないかと思ってしまった。

帝釈天

切金模様が残っている衣文を凝視

独鈷を持っていた

巳神立像

廃寺になった京都の岡崎にあった天応寺に安置されていた

鞍馬寺の毘沙門天のような仕草が良い感じだった

私のNOTEは次の通り。(https://note.com/yanma_travel/n/n39bfd777471c)

|→参考2:#京都 #平等寺 :薬師十二神将像

薬師如来と日光・月光菩薩の前に獅子に乗った文殊菩薩と鹿に乗った十一面観音がいる。周りに十二神将とチーム薬師っている。不思議なのは「鹿に乗った十一面観音」である。春日信仰の影響のようだが、春日=藤原氏で、藤原氏なら虚空蔵菩薩だと思っている(春日鹿曼荼羅図)のだが、十一面観音なのは、なぜなのかな・・・。「春日社寺曼荼羅」より、虚空蔵菩薩ではなく十一面観音なのは間違いではないようだが。

私のNOTEは次の通り。(https://note.com/yanma_travel/n/n6eae59a52e11)

|→No.30:十羅刹女立像:京都 #実光院

お姿はこちらの写真をどうぞ!十羅刹女像って法華経を護る鬼女なんだそうな。凄く面白い。多くは如来・菩薩を守護するものが、仏教の宗派を護るのは珍しいかと。

平安時代後期のもので10体中4体が展示。1体の髪型は不動明王に感じ、後ろには地震対策?と思わせたものがあるが、光背をつけるためのものなのかなとも。展示模様はこちらです。

お越しいただいております!

— 龍谷大学 龍谷ミュージアム (@ryukokumuse) September 24, 2021

ありがとうございます。#実光院#十種供養菩薩像#十羅刹女像#平安時代後期 https://t.co/7N4RK1jQKk pic.twitter.com/yKf4IFr5ru

私のNOTEは次の通り。(https://note.com/yanma_travel/n/nc515b816fc18)

|→No.38:奈良国立博物館:二十八部衆立像のうち 迦楼羅王・五部浄居天・毘沙門天・毘樓博叉天立像

奈良国立博物館の仏像群。二十八部衆は千手観音を守る。有名なのは京都・三十三間堂(私のNOTE)ですね。小さいながらも鎌倉時代の玉眼で雰囲気のある仏像たち。元々は京都の愛宕念仏寺のものなんだそうな。お姿は「二十八部衆立像のうち 迦楼羅王、五部浄居天、毘沙門天」ですね。ただ、奈良博のぶつぞう館では写真OKの仏像たちですね。

第3章「ほとけに仕える子ども」

有名な子供仏は、不動明王三尊では脇侍である「矜羯羅童子・制吒迦童童子」で、毘沙門天三尊(夫・毘沙門天、妻・吉祥天)では子供である「善膩師(ぜんにし)童子」、弁財天は「十五童子」となる。不動明王は「八大童子」のパターンもある。

|→No.42: 大阪 #四天王寺 :矜羯羅童子・制吒迦童子坐像

本展示のトップバッターでした。所謂、不動明王三尊の脇侍ですね。室町時代作だが運慶がやりそうな形式で小さいながらも一木造りである。お姿はこちら。

|→No.49:和歌山 #金剛峯寺 :阿耨達童子坐像・指徳童子立像

不動明王八大童子像のうち「阿耨達童子坐像」と「指徳童子立像」が展示されていた。鎌倉時代から南北朝時代作で玉眼である。竜王に乗り唯一無二の「阿耨達童子」と、煩悩を打ち砕くための三叉を持つ「指徳童子」のお姿はこちら。

指徳童子立像は白線ギリギリ前まで行ってしゃがんだところがベスト見仏

ゾーンで運慶の力量を楽しめる。この武具の足元がとても凝っている気がした。

ちなみにこの2体は補作してあるようだが国宝。指徳童子立像は現存数が少ないので要注目!!現在は高野山の宝物館に安置されているが、元々は「不動堂(参考ページ)」のものであるそうな。

和歌山・金剛峯寺の《八大童子像》。国宝指定されている6躯の付属となっている2躯、阿耨達(あのくた)童子坐像と指徳(しとく)童子立像(13〜14世紀、鎌倉後期~南北朝頃)が並ぶ姿も相関だ。竜王に乗り涼し気な表情の阿耨達童子と、精悍な顔つきで煩悩を打ち砕くための三叉を持つ指徳童子の姿は、それぞれの性格や個性をも想造させる。

【「眷属」が龍谷ミュージアムで開催】https://t.co/gco9Pq85Ei

— 美術手帖 ウェブ版 (@bijutsutecho_) August 21, 2024

仏菩薩など信仰の対象となる主尊に付き従う尊格「眷属」。これにフォーカスした展覧会が、9月より京都の龍谷ミュージアムで開催されます👀 pic.twitter.com/lJOiJExajV

私のNOTEは次の通り。運慶ゾーンにいるはず。(https://note.com/yanma_travel/n/n3d6a9ae413b4)

この超レア「八大童子」は、レアで東京の「世田谷観音寺」でも存在する。こちらは運慶の孫・康円作である。

No.65 厨子入 天川弁才天曼荼羅 田中主水作 木造彩色 江戸時代 大阪・正圓寺 (大阪市教育委員会保管)

何じゃこりゃ~~~!!!!!!

顔は蛇(巳)で3つの顔からなる「三面蛇頭十臂弁才天」の周りを、十五童子、水天・火天、吉祥天・訶梨帝母(鬼子母神)が取り囲んでいる立体曼陀羅である。

2025年はここに行こう!!調べてみると結構あるようで、記録しておきます。まずは発祥の天河を紹介して、宝物として持っている神社仏閣の流れで説明します。有名どころは持っているんだ・・・。

吉野・大峯の麓に位置する天河大弁才天社は、大峯山系のひとつである弥山(みせん)に祀られる弁財天を祭神とする。創建年代定かではないが鎌倉時代以降に信仰が盛んとなったようで、大峯山とも密接な繋がりを持つようになり、吉野曼荼羅図のなかにも天川弁財天が描かれるようになったほか、単独の絵画や彫刻としてもあらわされるようになる。

通例では女神形にあらわされる弁財天が異形とも言える姿に描かれるのは、水を司る性格であることから、同じく水神である龍蛇、なかでも人頭蛇身の宇賀神と習合したためと考えられる。

石山寺にもあるようで・・・知らなかったし、仮に展示されても仏画ならスルーしていそう。

石山寺の天川弁才天曼荼羅。

— 雄総山護国之寺(大仏と神仏習合のお寺) (@gokokushiji) August 12, 2020

石山寺本の特徴は左下に小さな男女がいること。

これは誰だ pic.twitter.com/0Y3SN0LYMz

第4章「果てしなき眷属の世界」

|→No.70:奈良 #興善寺 :文殊五尊像のうち 于闐王・善財童子・仏陀波利・大聖老人立像 木造古色・玉眼 室町・寛正4年(1463)

騎獅文殊と四侍者の組み合わせは 中国・唐代に五台山信仰のなかで成立し、奈良・安倍文殊院(私のNOTE)の快慶作「チーム渡海文殊菩薩」以降に流行したそうな。

この仏像群も、安倍文殊院を参考にしているのが良くわかる。仏師・定英作の于闐王・善財童子・仏陀波利・大聖老人立像ですね。チーム渡海文殊菩薩こと「文殊五尊像」ですね。お姿はこちらを参照ですが、本尊は寺でお留守番のようです。

本章では奈良・興善寺にある定英作《文殊五尊像》のうち、眷属の于闐王、善財童子、仏陀波利、大聖老人立像の4体(1463、寛永4年)を展示。獅子にのる文殊菩薩に付き従う御者、童子、僧、老人というこれらの眷属は、日本における信仰のなかで構築されていった。とくに腕を突き出した于闐王の姿はどこか愛嬌がある。

私のNOTEは次の通りです。

興善寺

寺の詳細NOTE:https://note.com/yanma_travel/n/n96ed737778f2(2024年10月追加)

|→No.71: 四天王眷属立像のうち 持国天眷属・増長天眷属立像 康円作 木造彩色・玉眼 鎌倉・文永4年(1267) 東京国立博物館

前述で出てきた京都の岡崎にあった天応寺(廃寺)のもの。右足の靴のつま先は破れ、左足のかかとは破れているという謎の表現は何なのだろう・・・。運慶の孫・康円は奇才なのか??

東京国立博物館 木造持国天・増長天眷属立像:内山永久寺真言堂に安置するため、運慶の孫とされる仏師・康円によって制作された。龍王の異類である眷属の姿は図像等でみることができるが、彫刻としては現存唯一の異例である。鎌倉彫刻的写実性を持つ。 pic.twitter.com/lVYL1xn9TE

— 仏像紹介BOT (@butsuzobot) March 3, 2023

▼仏像以外で勉強になった/知識UP/感動の展示物

印象に残っているものから記録。

No.14 最勝曼荼羅 絹本着色 鎌倉時代 京都 #現光寺

これが面白かった。

釈迦如来、地蔵菩薩、虚空蔵菩薩がおり、梵天・帝釈天などが守護している。

私のNOTEは次の通り。海住山寺の塔頭ですね(https://note.com/yanma_travel/n/n86508d4c7563)

No.16 薬師十二神将像 絹本着色 南北朝時代 滋賀 #新宮神社

ああ~行きたい神社だと思っただけ。。どこの「新宮神社」だろうか。

参拝済みの私の新宮神社は次の通り。(https://note.com/yanma_travel/n/nba433f5db063)

No.53 両頭愛染曼荼羅 絹本着色 室町時代 京都・永観堂禅林寺

明王と言えば?と聞かれると「不動明王」と「愛染明王」を頭に浮かぶ人は多いかと思う。この明王が一つになったのが、両頭愛染で、その曼荼羅が展示されていた。脇侍は不動明王の矜羯羅童子・制吒迦童子となっていた。

奈良国立博物館:https://www.narahaku.go.jp/collection/1309-0.html

さて、両頭愛染明王の仏像はこれまたレアで、なかなか見仏できないので、紹介しておきます。東光寺(門戸厄神)がねらい目かなと。

高野山・天野社(丹生都比売神社):https://note.com/yanma_travel/n/n3d6a9ae413b4

No.55 役行者前後鬼・八大童子像 絹本着色 鎌倉時代 大阪・泉州 松尾寺

役行者と言えば「前鬼」「後鬼」と合わせて役行者三尊で、前鬼・後鬼の末裔は宿を営んでいる。という話ではなくて、こんな柔らかくふっくら顔の役行者は初めてのような気がする。

No.58 大威徳明王像 絹本着色 鎌倉時代 東京・霊雲寺

へえ~文殊菩薩の化身なんだって・・初めて知った。

No.62 弁才天十五童子像 京都・聖護院/No. 63 弁才天十五使者像 滋賀・ 延暦寺山内寺院

弁財天って単独で安置されているイメージだったが、十五童子を従えることがあるのは知らなかった。

この2つは、いずれも腕が8本の宇賀弁財天と十五童子が描かれているのだが、違いはNo.62の聖護院(私のNOTE)は「新羅明神」が描かれている・・。三井寺(私のNOTE)や三室戸寺(私のNOTEは2025年公開)にも祀られる「新羅明神」は気になるな~。また纏めようと思いながら眺めていた。

No.8:仏涅槃図 絹本着色 南北朝・貞治3年(1364) 京都 #誓願寺

寺で見たやつだなと思った。

私のNOTEは次の通り。(https://note.com/yanma_travel/n/nc3c46287b5cb)

▼本展示会の神社仏閣

未参拝は公式HP貼っておきます。私のNOTEで未公開はしばらくお待ちを。

三重 #徳楽寺

和歌山 #金剛峯寺

大阪 #正圓寺

大阪 #青蓮寺

大阪 #七宝瀧寺

大阪 #四天王寺

大阪・泉州 #松尾寺

奈良・大和 #松尾寺

奈良 #吉祥草寺

奈良 #興善寺

奈良 #興福寺

奈良 #朝護孫子寺

奈良 #能満院

奈良 #下部神社

京都 #久我神社

京都 #醍醐寺

京都 #仁和寺

京都 #平等寺

京都 #誓願寺

京都 #善導寺

京都 #三室戸寺

京都 #聖護院

京都 #実光院

京都 #西明寺

京都 #現光寺

京都 #住心院

京都 #成相寺

京都 #威光寺

滋賀 #延暦寺

滋賀 #大清寺

滋賀 #新宮神社

滋賀 #成菩提院

滋賀 #不動寺

愛知 #萬徳寺

愛知 #密蔵院

愛知 #地蔵寺

兵庫 #太山寺

岡山 #吉祥院

岡山 #長福寺

岡山 #寳光寺

岡山 #木山神社

岡山 #正楽寺

広島 #浄土寺

広島 #西國寺

東京 #霊雲寺

▼過去の関係・類似展▼旅行記

#神社仏閣

#神社

#仏像

#神社仏閣

#やんまあ

#やんまあ旅行記

#旅行記

#やんまあ神社仏閣

#仏像

#人文学

#国宝

#慶派

#運慶

#秘仏公開

#特別開扉

#仏像展