高校3年生が本格的なドキュメンタリー映像制作に挑戦! プロと学んだ8ヶ月

はじめに

プロに学ぶ映像制作を活用した授業プログラムを提供するF.ラボ。現在、小中高大や特別支援学級の他、フリースクールや塾など約40の教育機関と連携し、約100のワークショップや授業プログラムを実施。受講者数は延べ4,000人を突破しました。

そんなF.ラボが今回授業プログラムを実施したのは、東京都の離島、伊豆大島にある東京都立大島高等学校。

豊かな自然と地域文化に恵まれたこの島には、独自の魅力が詰まっています。しかし、地元で育つ生徒たちにとって、島の魅力は当たり前の風景となり、見過ごされがちです。一方で、生徒たちは99%が卒業後に島外へ進学や就職をし、島を旅立っていきます。

「もっと島への愛着を持ってほしい」

「自信を持って郷土を旅立てるようになってほしい」

そんな先生方の思いから、伊豆大島の魅力を伝えるドキュメンタリー映像制作の活動がスタートしました。こだわったのは、単なる島のPR動画ではないという点です。伊豆大島に暮らす「人」に焦点を当て、さらにその「人」に対する「自分の思い」を加えて映像作品にまとめることに挑戦しました。

本記事では、大島高校の3年生が取り組んだ「魅力が伝わるドキュメンタリー映像制作」について、プログラムの概要や授業の流れについてご紹介します。

<プログラムの概要>

目標

総合的な探究の時間 「人間と社会」

・生まれ育った郷土(東京の離島、伊豆大島)に暮らす人々の人間力と自分自身の思いを表現した映像作品を制作することにより、郷土を敬愛し、地域に貢献する態度を育成する

実施時期

2024年4月〜11月(週1回)

※カントクの授業 :オンライン授業6回 /対面授業 4回

対象

高校3年生 33名

実際の映像成果物

伊豆大島に暮らす「人」と「自分の思い」をテーマに、魅力が伝わるドキュメンタリー映像(5分〜8分)

流れ

1.ドキュメンタリー映像制作の基本を学ぶ(4月〜5月)

2.企画・構成・撮影・編集(6月〜7月)

3.中間発表・修正(9月〜10月)

4.学校祭での発表(11月)

1.ドキュメンタリー映像制作の基本を学ぶ(4月〜5月)

「ドキュメンタリー」と言われて、どんな映像が思い浮かびますか?

最近の子どもたちは、映画やテレビを観る機会が少なく、ドキュメンタリーと言われても、なかなかイメージができないかもしれません。

そこで、最初に取り組んだのが、ドキュメンタリーとは何かを学ぶこと。YouTubeをはじめとするSNS動画コンテンツは「自分に見えている情景を、映像を観ている人に伝える」ことを目的としたものが多いですが、ドキュメンタリーは「他者が見えている世界を、映像を観ている人に伝える」ことを目的にしています。この違いを理解しないと、単に「○○さんに話を聞いてみた!」というインタビュー動画に終わりがちです。

ドキュメンタリーには3つの要素があります。

・アクション=被写体に動きがあるもの

・イメージ=動かない被写体。商品・情景・ロゴなどの資料的なもの

・インタビュー=インタビューの答え

インタビューだけではなく、その人が働いている様子などの「アクション」や、お店の外観や内観、商品、ロゴなどの「イメージ」を組み合わせることで、その人の魅力を立体的に表現できます。この3つの要素を意識することで、作品の完成度は大きく変わります。

2. 企画・構成・撮影・編集(6月〜7月)

ドキュメンタリー映像制作の基礎を学んだら、いよいよ実際に映像制作のフローに入ります。大きく次のようなフローになります。

・企画(取材先の選定、撮影日の交渉など)

・撮影前の構成

・撮影

・編集前の構成

・編集

・企画(取材先の選定、撮影日の交渉など)

大島高校では、生徒自身が「この人に取材をしたい」と思う島の魅力的な人物をリストアップし、取材先を決めました。例えば、地元で有名なたい焼き屋さんの店主、ジオガイドも行う神主さん、大島に移住して飲食店を開いた方、地元で演劇活動をしている高校教師など、多様なバックグラウンドを持つ島民の皆様に快く協力いただきました。

が、生徒たちのハードルとなったのは、電話やメールでの取材交渉です。

ほとんどの子どもたちにとって、主なコミュニケーションツールはLINE。「電話をかけたことがない」「メールを送ったことがない」という子どもたちも珍しくありません。そのため、大島高校では、先生に電話をかけたりメールを送ったりする練習を行いました。中には、メールの件名に本文を全て入れて送ってしまうという失敗談も……。

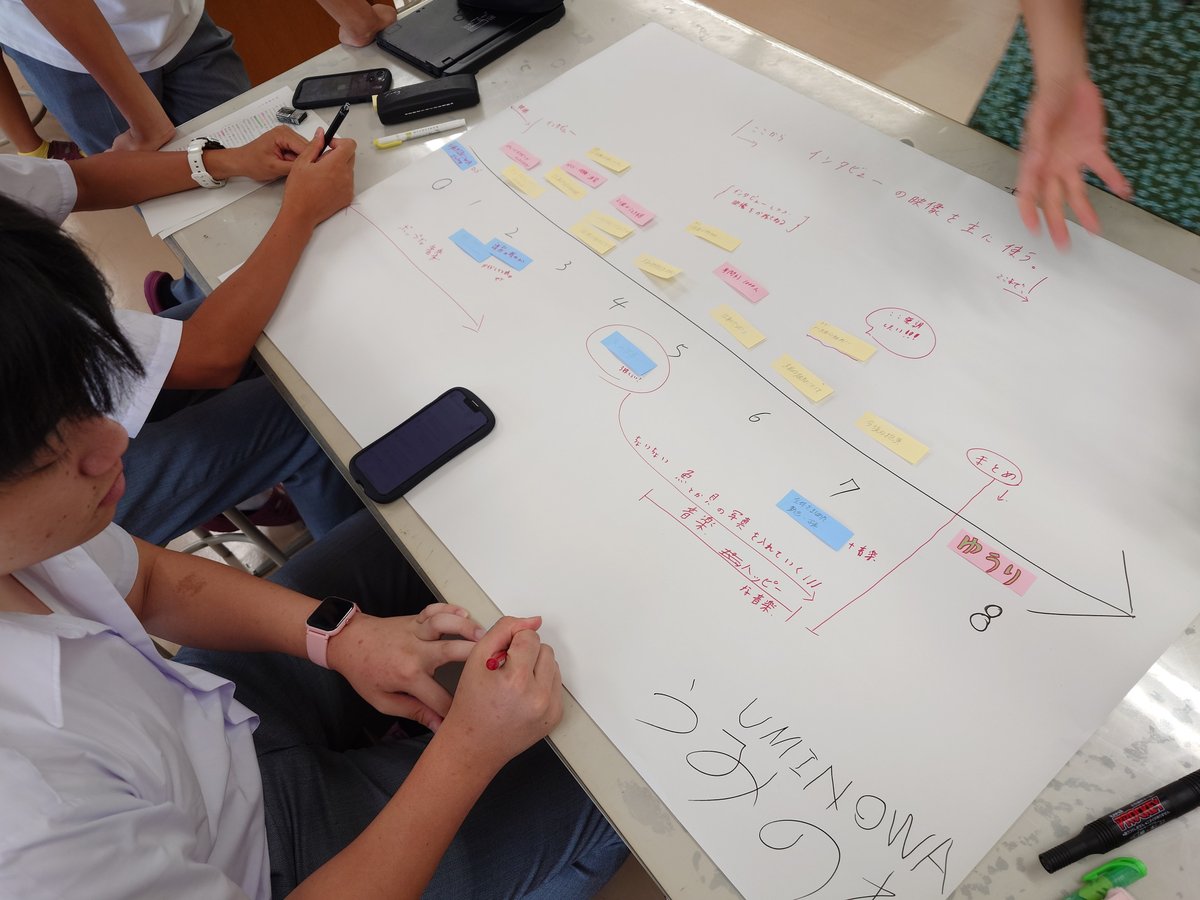

・撮影前の構成

取材交渉が済んだら、次は撮影前の構成です。

1つの映像作品をつくるためには、最低でも数倍、場合によっては数十倍の素材が必要になります。そのため、たくさんの映像を撮っておく必要があり、何を撮るのか事前に決めておくことが肝心です。

ポイントは、ドキュメンタリー映像の3つの要素「アクション」「イメージ」「インタビュー」に分解して考えること。要素ごとに、どんな映像を撮りたいかを具体的におけば、撮影当日スムーズに進められるでしょう。

・撮影

いよいよ撮影。撮影時は、いきなりインタビューを撮るのではなく、まずアクションの撮影を行います。先にアクションを撮ることで、取材対象者の仕事や人となりへの理解が深まり、より深いインタビューを引き出す助けになります。また、アクションの撮影で感じた魅力や新たな発見をもとに、追加の質問をインタビューに織り込むこともできます。

今回の大島高校では、夏休みを活用して追加取材を行うグループが多く見られました。取材内容の不足に気づいたり、対象者のさらなる魅力を掘り下げたいという思いから、5回以上取材に足を運んだグループもあったそうです。

・撮影前の構成〜編集

撮影が終わったら、まず撮影した素材を整理し、編集作業の前に全体の構成を考えます。編集とは、意図を持って素材を取捨選択し、つなげたり並べ替えたりする作業のこと。そのため、編集アプリを使って作業をする前に、構成を決めることが大切なのです。

編集作業は、カット編集をして全体を尺に収めてから、効果を付けて加工するという順番で行います。テロップやトランジッションや音楽など効果を付けることに夢中になると、「最初の1分しかできていません」という状態に陥りがちです。まずは全体像を作ってから、細部を作り込んでいく。この手順を守ることが、完成度の高い作品作りの鍵となります。

3.中間発表・修正(9月〜10月)

・中間発表

中間発表は、映像制作の重要な節目です。編集に集中するあまり見落としがちな「初めて観る人が内容を理解できるか」という視点を再確認できる機会となります。さらに、フィードバックをもらい改善をするというプロセスは、探究的な学びにもつながります。

特に、今回は「島の人」を「島に住む生徒」が撮影しています。大島の日常に詳しい生徒たちにとって当たり前の情報、例えば「このお店が島のどこにあるのか」「この人はどんな人なのか」といった基本的な情報が抜け落ちているケースがありました。

また、自分たちのグループの映像だけでなく、他のグループの映像を観ることで新たな気づきを得られる点も、中間発表の大きな意義です。インタビューをそのまま使うのではなく、大事なところを抽出して使うことでメリハリがつくこと、一人だけではなくその人に関わる他の人のインタビューを入れることで広がりが出ることなど、新しい発見がありました。

4.学校祭での発表(11月)

完成したドキュメンタリー映像は、学校祭で上映されました。

当日は、取材協力してくださった地域の方々も足を運んでくださり、「これ俺が出てるんだよ」と知り合いに紹介する微笑ましい場面も見られました。また、「作品のクオリティが高い」「高校生がこんなことができるなんて」と驚きの声が上がりました。

外部の方にも見てもらうことで、単なる発表会ではなく「上映イベント」になり、生徒にとって特別な体験になりました。

さいごに

ここまで約8ヶ月間にわたる「魅力が伝わるドキュメンタリー映像制作」の授業プログラムの流れを説明してきました。一つの映像作品を作り上げる過程には、外部の人とコミュニケーションが求められます。生徒たちにとっては少し面倒に感じるかもしれませんが、このような実社会とのつながりを持つ機会を、F.ラボでは大切にしています。

次回の記事では、生徒たちがこのプログラムを通してどのような成長を遂げたのか、事後アンケートをもとに振り返ります。お楽しみに。

オンライン個別相談会、ご予約受付中です!

・実践事例を詳しく聞いてみたい

・児童生徒の作品を観てみたい

・プログラムの詳細を聞いてみたい

・とりあえず、山﨑カントクと話してみたい!

など、お気軽にご参加ください!!

▼ご予約は以下よりどうぞ

※ひと枠1時間になります

▼F.ラボ HP

▼F.ラボ Facebookページ