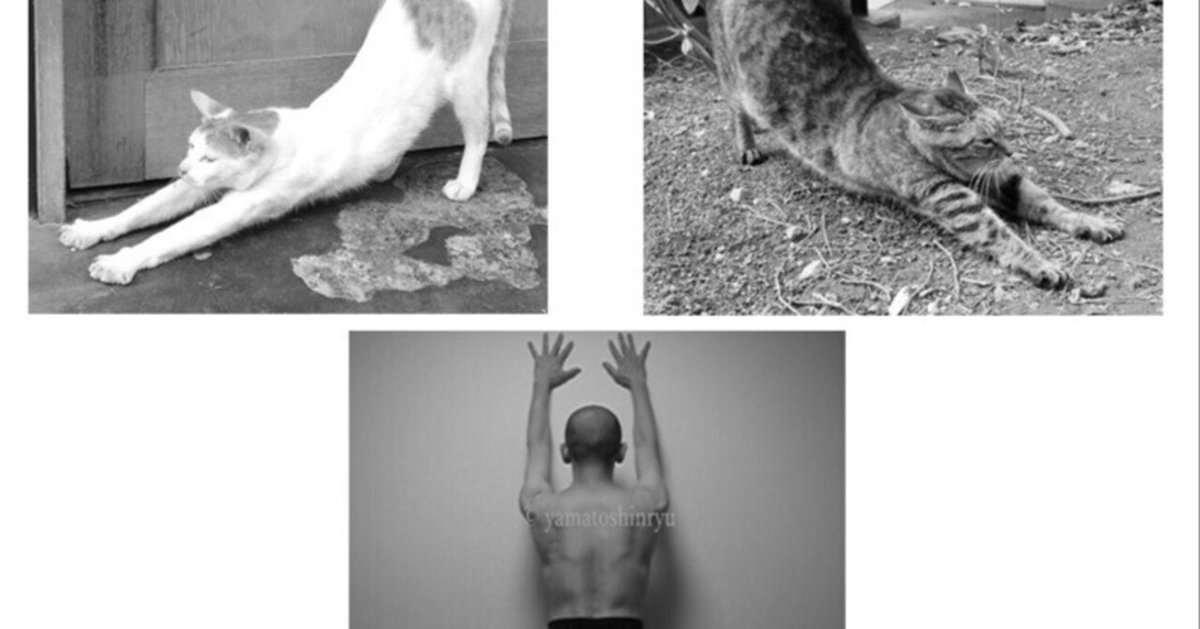

肩こり・肩の動作不良の改善・予防:猫の「伸び」に係る緊張の活用

参照:

過去記事「チーターの立甲の力を簡単に手に入れ活用するために① ~ 連動の鍵と四つん這い立甲トレーニングの注意点・デメリット等 ~」

1.猫の「伸び」に係る緊張の活用のメリット

猫の「伸び」に係る「前足(人の手腕)に係る緊張」の活用するメリットで主なものは以下の三つです。

上肢・体幹・下肢が連係する。

肩甲骨が安定する(肩甲胸郭関節・回旋筋腱板に資する)。

腕を動かす際のわずかな筋収縮で肩関節周りをリセットできる。

※ 哺乳類の身体構造は基本的に同じため、人も猫と同様の身体連係を活用できる。

身体動作・運動神経に関する基本事項として、下記があります。

身体動作は脳・脊髄からの電気信号による筋肉の伸縮活動である。

運動神経は複数筋繊維に繋がり、筋肉はある程度まとまって収縮する。

運動神経と繋がる筋繊維の数は、脳・脊髄から近いほど多く、遠いほど少ない。

これらから下記のことも分かります。

① 遠位の筋腱が安定していれば、近位に無駄な調整等が生じない。

② 遠位で大きな力を出そうとしたり、精妙に動かそうとすると、近位では強い筋収縮が生じる。

以上を上手に利用するために、猫の肘以遠に着目し、事実・知識に基づいて人との相違点を加味して考えれば簡単に肩の動作不良を改善できることとなります。

猫は普段は爪を隠しています。

ところが、伸びの際には必ず手を広げ爪を出します。

このことは「猫の伸び」などで検索して動画などを見ればすぐに分かります。

手腕(特に肘以遠)は人が最も簡単かつ自由に使える部位ですから、事実・知識に基づけば即時かつ簡単に実践できることとなります。

猫の伸びに係る緊張を利用すれば、肩甲胸郭関節関与筋を楽に扱えます。

簡単に肩甲骨を安定させることができるだけでなく、それによってローテーターカフ(手腕の運動全般に関与)の動作にも資することとなります。

類似の緊張を扱うには、人特有の「上肢・体幹の連係を阻害する筋・神経活動」が生じない「仕組み」を利用することが重要です。

これができれば「わざと力を入れて力む」ようなことをしても、特定の状態を保持している限り、連係によって肩の余計な力みが抜けることとなります。

それでは、猫が伸びの際に使う「力(後述)」を使い、肘以遠に類似の状態を作ることで上肢・体幹が連係することを確認します。

どの状態からでも構いませんが、とりあえず手を向かい合わせた状態から、人特有の筋・神経活動に注意しつつ、「あえて力んでから」やってみましょう。

知識は大変重要です。

特に「肩関節・肩甲骨の動作を阻害する人特有の筋・神経活動」を抑える方法を知ることはいろいろと有用です。

例えば、肩こりの一因として上部僧帽筋の緊張などが挙げられます。

しかしこれは、手腕の緊張を利用してそれと拮抗する広背筋(腕神経叢:胸背神経支配)を制御すれば、即時かつ簡単に緩めることもできます。

これだけでも、デスクワークや日常生活等の手腕の使い方から生じる肩こりの改善に役立てられます。

さらに応用すれば、四十肩、五十肩、凍結肩、のみならずテニス・野球・バレー・ゴルフなどのスポーツや合氣柔術・剣道・柔道等における肘・肩の故障・ケガの予防や動作改善にも役立てることができます。

以上に関しても、猫が伸びの際に使う「力」を応用すれば、かなりの範囲をカバーできることとなります。

2.猫が使う「力」

猫の伸びに係る緊張において使われる「力」は、パワーグリップ、すなわち握力把握に係る力です。

人もパワーグリップを使いますが、赤子の頃から精密グリップに係る筋・神経活動を多用して手の機能発達が進みます。

それに係る筋・神経活動は脳の発達に一役買っていますが、前述の身体動作・運動神経に関する基本事項の通り、上肢・体幹の連係力が格段に落ちることとなります。

そのため、まず握力把握が上肢・体幹の連係に資することを知り、それを知覚・認識することが重要です。

猫はその身体能力を最大限発揮する際、

例えば、何かに驚いて全速力で逃げようとする時などには、普段隠している前足の爪を握力把握によってしっかりと出します。

この時、必ず深趾屈筋(前腕主動筋)が収縮し、深趾屈筋腱が伸張します。

そのため、これらに付着する筋・腱・膜も当然その影響を受けます。

さらに、前足の接地・加重で肉球に圧が加わると、より強い深趾屈筋の収縮が生じます。

身体が前に進むことで、爪が地面をしっかりとスパイクしますから、主動筋に伸張性収縮(筋繊維の力が倍増し、筋が引き伸ばされる速度が高くなるほど力が大きくなる)が生じることが簡単に分かります。

協働筋や補助筋、拮抗筋等、筋だけでなく腱・膜のこともしっかりと考えれば、身体の連係に関する要素に簡単に気づけることとなります。

これは、地上最速のチーターにも同様に生じる「身体状態」です。

握力と肩甲胸郭関節関与筋の筋力に「正の相関関係」があり、前鋸筋が最も親和性が高いことなど、知識に基づけば簡単に活用方法を見出せます。

デスクワークやスマホの使用などで肩が凝ったら、手を前に出すだけでも連動させてコリを解せます。

神経に関する知識を押さえれば、意識だけで身体連係のオン・オフを切り替えることできることに気づけるはずです。

しっかりと調べる時間を使いましょう。

調べること自体が分からない、時間がない等の場合には、知っている人に聞けばよいのです。

→ お問い合わせ