晴れたら外へ 雨なら部屋で vol. 3

島後エリアへ。

vol.2の西ノ島に続き、vol.3では島後(隠岐の島町)へ。

隠岐の繁殖牛について

今回、隠岐島に来た目的は、繁殖牛や子牛の放牧を見学しに来たことだ。自分も直前まで知らなかったことなのだが、〇〇牛や〇〇ビーフといった日本各地の地名がついたブランド牛の生まれ故郷は、(一概には言えないが)その土地ではないことが多いそうだ。なぜなら繁殖牛が産んだ子牛を全国各地の肥育農家に出荷して、そこで大事に育てられた牛にその土地土地の名前が付けられ、ブランド牛として消費者の元に届いている。

隠岐島での畜産の伝統は「放牧」だそう。

広大な牧場を悠々自適に歩かせることで、イキイキとしてストレスの少ない環境となり、野草を自由に採食し、起伏のある牧場を歩き回ることで腰が強くなって、肉質も良くなり、体毛もツヤツヤな牛になるそう。

自分たちが来た時には、まだ牛の姿は見えず。

今回お世話になった畜産農家のオーナーさんが、広大な牧場に向かって

「おーーーーーーーーーーーーーい!!」

と叫ぶと、ゆっくりゆっくりと丘の上から何頭もの牛が降りてくる。インパクトがあって正直少し怖かったのが本心だ。が、オーナーさんにしっかりと愛情を注がれた牛達は、優しい表情をしており、人間を怖がる様子はなかった。

ストレスフルな人間社会と対比した時に、放牧牛の環境が羨ましくなったのはいうまでもない。人間もいろんなしがらみから解放されたら、犯罪や争い事の少ない世界に一歩前進するのかなと思ったり思わなかったり。

「いのち」と向き合う仕事。

自分たちが普段口にしているお肉。上流を遡ると、命と向き合って仕事をしている人がいることを、実際に生の現場を見れたことは、貴重な経験になったし、「食育」の観点からも非常に良い経験になった。肉に限らず、自分達は他の「いのち」を食べて生かされている事に感謝しなければいけないと深く思った。いただきます。その言葉の真意に触れた事ができた気がする。

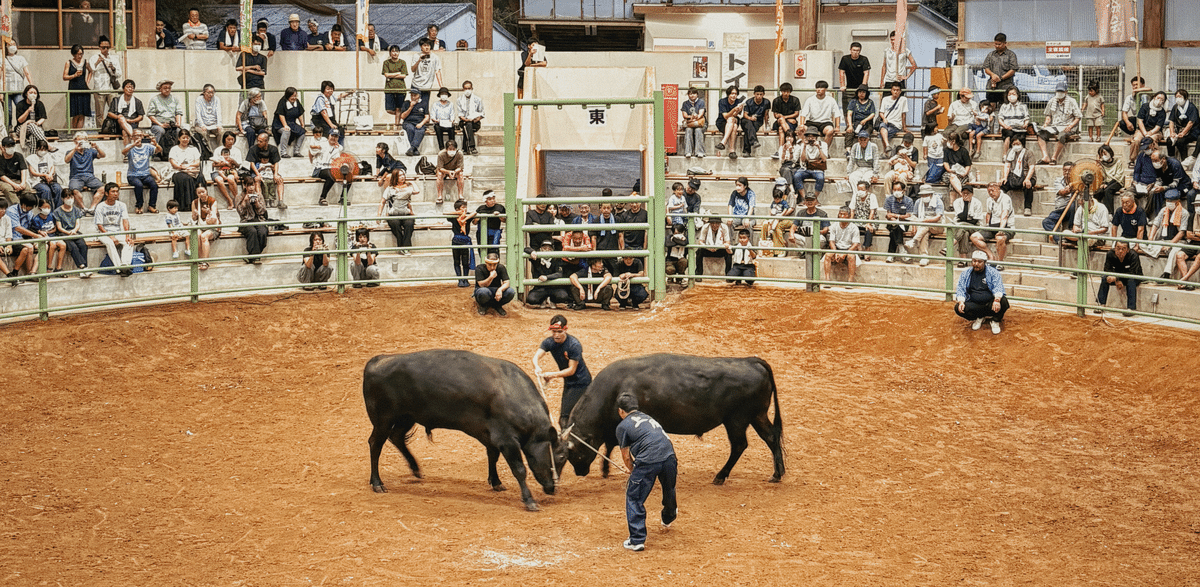

牛突き(闘牛)

8月15日、「隠岐モーモードーム」で年に3回(8月の夏場所大会、9月の八朔牛突き大会、10月の一夜嶽牛突き大会)しか開催されない隠岐の伝統行事「隠岐の牛突き」を鑑賞する事ができた。これまた、貴重な経験。

会場は人で満ち溢れており、かなりな賑わいを見せていた。

その始まりは遡ること約800年前。

1221年「承久の乱」に敗れた後鳥羽上皇が隠岐諸島の海士町へ。

里の人達が上皇を慰めようと、島の雄牛を集め闘わせたのが隠岐牛突きの発祥。日本最古の歴史と聞いてビックリ。

デカい雄牛同士がぶつかり合うと「ドンっ」と鈍い音が響く。

思っていた以上に迫力がある。

最終の横綱戦では、負けた方が肉になるというルール。シビアな世界。

そういえば、このシルエットどこがで見たことあるな。

岩倉の乳房杉

せっかくの島の観光ということで、「岩倉の乳房杉」という杉の巨木を見に行った。西郷港から狭い山道に入り、車を走らせること約1時間。島後の最高峰の大満寺山(標高400m)にひっそりとたたずんでいた。

この辺り一帯だけ、ひんやりとした空気に包まれていて神秘的な雰囲気。

パワースポットとか正直あんまり信じるタイプの人間ではないけれど、ここは他とは違う神聖な感じがした。

行ったら分かるそのデカさ

この巨木はなんと樹齢800年。根まわりが約16mで地上3m付近で15に分岐し、地上10m位からは、20を超える巨大な鍾乳石状に乳根が下がっている。巨木の前には鳥居や紙垂(しで)が設置されご神木となっている。

スギのグループについて

隠岐の生態系は変わっているようで(学術的にいうと長くなるみたいなので割愛)、スギには大きく分けて以下の3つのタイプがあるそう。

※筆者はスギ薬局グループしか知りませんでした。

・太平洋側に分布する「オモテスギ」

・日本海側に分布する「ウラスギ」

・屋久島に分布する「ヤクスギ」

隠岐に自生するスギはウラスギで、太古の昔、本州内陸では生育できなくなった杉が日本海側の中でも特に海に突き出た隠岐を逃避地とし移動し、その後、温暖化(海面上昇)にともなって離島となった隠岐に最終氷期の杉たちが閉じ込められ、固有の遺伝子を持つようになったそうな。

スゴスギ

また行こう。

今回2泊3日の隠岐旅行でしたが、見るスポットが本当に多くて、時間が足りませんでした。食や伝統行事、自然の恵、何より人のあたたかさに触れることができた事が、本当に良かったです。また時間を作って行きたいと思わせてくれる、そんな島旅になりました。