読書 「大災害とラジオ 共感放送の可能性」 大牟田 智佐子(著) ナカニシヤ出版 生き続ける力の科学的分析

1 この本について

著者の大牟田さんは、毎日放送(ラジオ局)の社員で、阪神淡路大震災を体験した後、長年、災害報道の専門記者として、活動された方。本書は、彼女が仕事を続けながら取得した博士号の論文が基になっています。序章で放送の歴史が説明され、本題では、震災時/災害後の放送内容の分析、あり方の考察、テレビやインターネット報道との違いなどが、書かれています。文末に、参考資料一覧があるのは、理系人間が慣れ親しんでいる構成で、専門外の私は、一読者として読んで学びました。

本書の科学的分析法について

アナウンサーとリスナーとのトーク、投稿などを文字起しによりデータ化した上で、KH Coderと呼ばれるプログラムで分析しています。こんな方法があるんだと勉強になりました。KH Coderはフリープログラムなので、その気になれば、誰でも使えます。Noteを調べたら、KH Coderの投稿、それなりにあります。時間を作って、勉強したいです。

2 本書との出会い

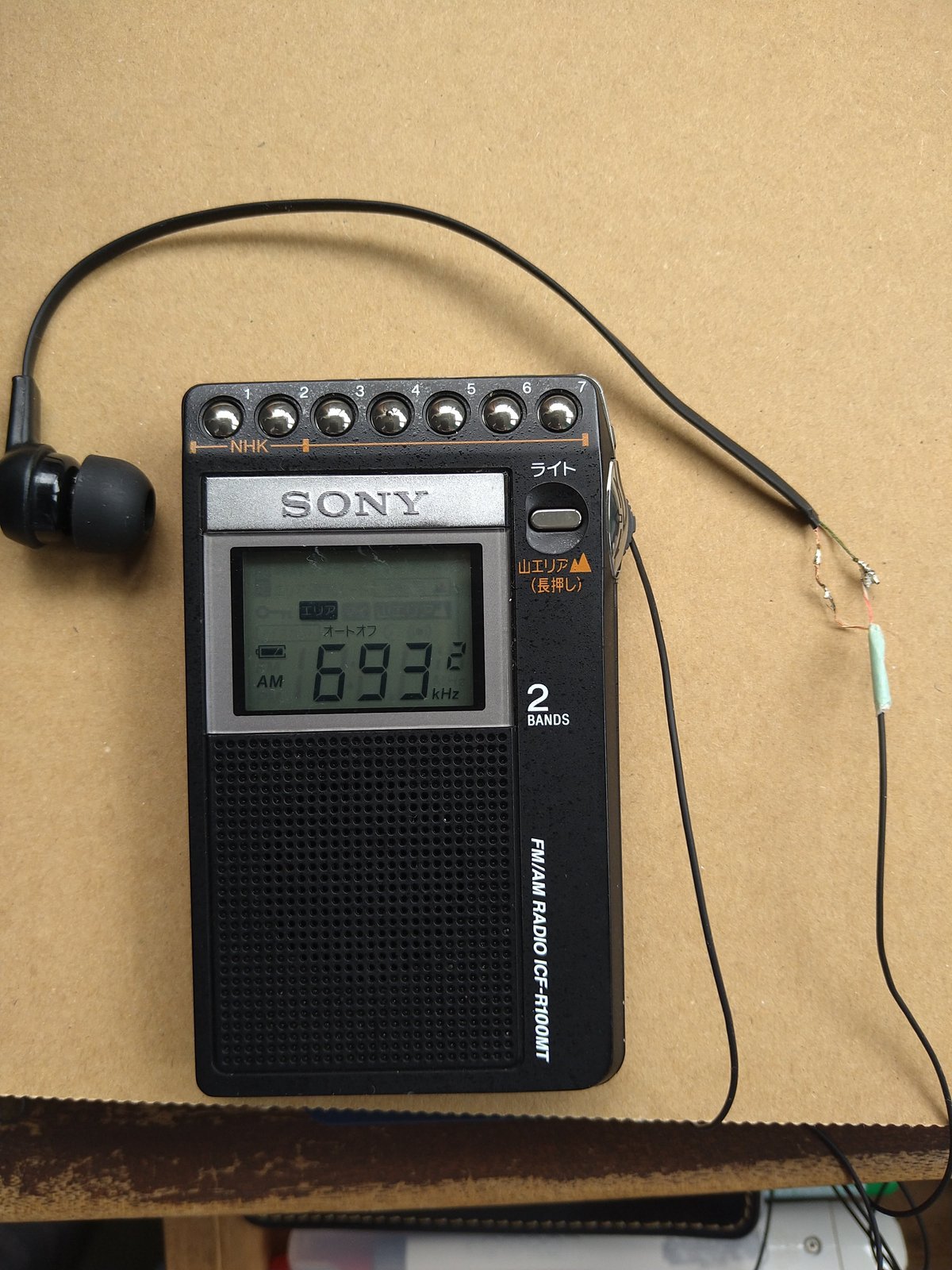

自宅にテレビがなく、必要に応じてネットでニュースを見る以外の時間は、ラジオをかけ流しています。街の書店で、ラジオに関するしっかりした本をみつけて、読みたくなり、購入しました。

3 生き続ける力の科学的分析

ラジオは、テレビより前のメディアです。インターネットの普及によりテレビですら、存亡の危機なのに生き続けています。

これからも生き続けるはずです。一人のラジオ好きの、こんな思いを、大牟田さんの研究は科学の力で示しました。扱っているのは、災害時の放送ですが、本書に書いてあるように、日頃からラジオを聞いている人がいるから、災害時に共感が生まれます。

基になる研究は、文科系(心理学?)と理科系(統計学、情報学)にまたがる領域のもので、コンピュータ―の発達により、今、まさに可能性が大きく開けています。人の心、感情などの科学的分析が進展すれば、誰もが望んでいない戦争を止められない、今の世の中を分析するのに、役立つのではないか?、それが遠い先でないことを願っています。