原因の原因の原因を探求する

ハインリッヒの法則

みなさんは「ハインリッヒの法則」をご存じでしょうか?

この法則は1929年、アメリカの損害保険会社の技術・調査部の副部長をしていたハーバード・ウィリアム・ハインリッヒによって出された論文によって広まりました。

これは、労働災害における経験則の一つで、1つの重大な事故の背後には、29の軽微な事故があり、その背景には300の異常(ヒヤリハット)があるというものです。

※ヒヤリハット:事故には至らなかったもののヒヤリとした、ハッとした事例

さらに、重大事故の防止のためには、ヒヤリハットの段階で対処していくことが必要とされ、そうすることで災害防げるとされ、多くの企業の災害防止策に引用されるようになりました。

この法則を活用し原因を探究することで、私たち理学療法士やスポーツトレーナーの世界では、クライアントの症状の解決に繋がると感じています。

今回は、なかなかクライアントの症状を解決できない、または症状はとれても一時的、などでお悩みのセラピストや治療家の方々の参考になればと思います。

あなたはいくつ抽出できる?

今回は「慢性的に首の痛みのある方」を例に取り上げてみましょう。

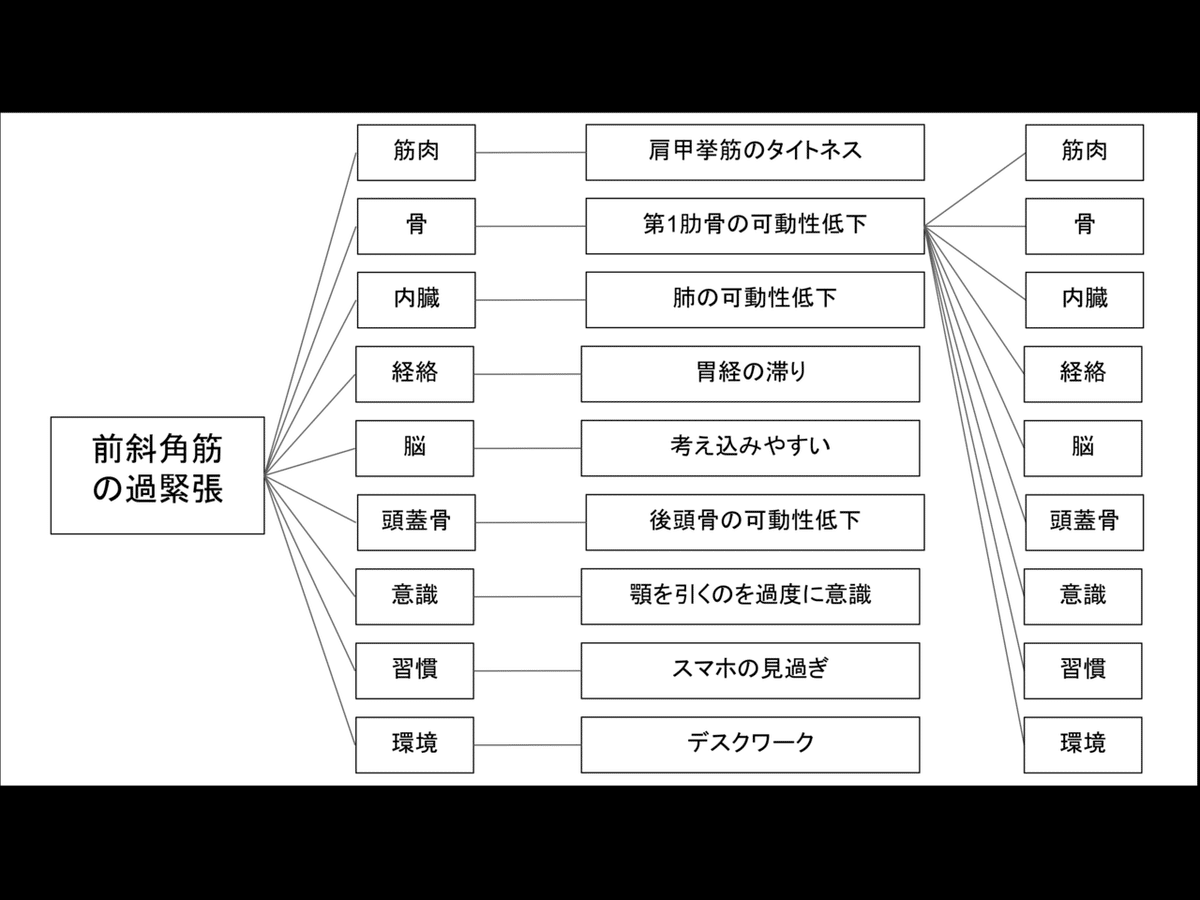

その首の痛みの原因が「前斜角筋の過緊張」だった場合と仮定して話していきます。

※ちなみに前斜角筋の起始停止をまとめました。

あなたは前斜角筋が過緊張になる原因がいくつでてきますか?

できるだけたくさん抽出しアプローチしていくことで、クライアントの症状の根本の原因が想定できるようになります。

また、抽出する上で、階層を整理できると良いので下の図をご参照ください。

このような階層に分け、抽出していきましょう。

下の図は私が簡単に作成したものを例として載せます。

このような形で抽出し、さらに原因の原因である「第1肋骨の可動性低下」の原因まで階層に分けて抽出します。

もちろん、各階層に答えが1つなんてこともないのでたくさん抽出していきましょう。

300個とはいかないかもしれませんが、このように整理できればかなりの数が抽出できると思います。

原因がたくさんピックアップできれば、「目の前のクライアントの症状が解決できない」という悩みも解消されてくると思います。

まだアプローチしていないところに対してアプローチしていけば、解決できる可能性があるからです。

私自身も抽出してみましたが、筋肉が硬くなる原因は下の階層の影響を受けているなと、やりながら再認識しました。

そして、私自身は脳や頭蓋骨の階層があまり出てこなかったので知識のアップデートしていきたいと思います。

みなさんも是非トライしてみましょう。

どこをアプローチするか?

ここまでの内容が理解できていれば、前斜角筋に対してアプローチを行っても一時的にしか症状が緩和しない、もしくは悪化する可能性があることはわかると思います。

そして、原因がたくさん思い浮かぶほど、どこからアプローチしていくのか迷うかもしれません。

そうすると、次のステップは「どこをアプローチするか」になります。

ここで重要になってくるのが「問診」です。

下の階層の影響を強く受けているので、その人が普段意識していること、日常的な習慣、生活環境、人間関係などを聴き、整理していきましょう。

抽出する中で気づいた方もいるかもしれませんが、上の階層の問題は下の階層の問題が違っても重複する場合があります。

つまり、「多く重複するポイントはアプローチすると変化が大きい」ということです。

そういうポイントが絞れるように、たくさん抽出する訓練とどの階層にも偏りがない知識をつけていきましょう。

終わりに

今回は、ハインリッヒの法則を引用して、目の前のクライアントの問題点をより多く探究することの重要性を書きました。

YouTubeやセミナーの広告を見ると、首が痛い人には「ここをアプローチしましょう」などの文言をよく見ます。

しかし、これらは集客のための「分かりやすさ」のために使われている手法です。

つまり、実際にその講師の方やYouTuberの方が、クライアントに対して使っているかどうかは別問題です。

もちろん、多くの人に共通するパターンはあるので、それを知ることで対応できる人は増えるかもしれません。

ですが、仮に8割の人に当てはまるパターンだったとしても、あなたの目の前のクライアントがその他の2割の方だった場合に対処できなくなります。

そうならないために、私たち理学療法士やスポーツトレーナーは、常に目の前のクライアントにしっかりと向き合い、症状の根本の原因を探究する過程を忘れてはいけません。

今回の記事が何か少しでも参考になりましたら嬉しいです。

お読みいただきありがとうございました。

謙虚・感謝・敬意

知行合一・凡事徹底

岩瀬勝覚

発信媒体