プロセスとオペレーションの違い説明できますか?

あなたの会社で、こんな会話はありませんか?

さらに業績をあげるために、今は属人性が高いから、仕組化が必要だよね。業務プロセスを改善しないと!オペレーション整ってないしね。

端的な会話ですが整理すると、「課題」と「理想」、そのギャップを埋めるための「解決策」3つに区分けされます。

「課題」

業務が誰かに偏り、成果が特性の人に依存している。

「理想」

個に依存する属人的な組織から、仕組で再現性の高い組織にしたい。

「解決策」

そのために、プロセスやオペレーションを構築し強化するのかよい。

課題と理想の話には、社内の役職関係なく、共通認識が持てていると思います。

しかし、解決策になった途端、何となく片仮名の意味は分かるけど、具体的に何をすればいいか、理解にズレが生じてしまいます。

プロセスとオペレーションの違い説明できますか?

この記事の目的

当たり前に意味を知っていそうな、プロセスとオペレーション。

成果の再現性も、絶対重要だとわかっている。

しかし、意味の違いを問われると、ちょっと釈然としない。

そんな状態の方の頭の中を、クリアにしていただくのが目的です。

誰が読むと役立つ?

表向きは穏やかにしているが、内心では、自分は出来るのに、なぜメンバーはできないんだ・・・と思ってしまっている経営者。

属人化した組織を仕組化し、成果に再現性を出したいと思っている幹部・マネージャーの方。

チーム・組織を率いて業績をあげる命題があるビジネスパーソンが、正しくプロセスとオペレーションの違いを理解し、

成果に直結する最適な行動をとれるようになっていただくために書きました。

読了目安

この記事は、9,443文字なので、確り読むと15分くらいかかりますが、まずは、気になる目次や、流し読みで充分なので、読了目安は5-7分くらいかと思います。

お願い

業務が属人化するより、再現性が高い方が絶対に良い!と多くの人が思っています。

そのために、プロセスやオペレーションの構築・改善・強化をすることが打ち手だ!と多くの人はわかっています。

しかし、たぶん、プロセスとオペレーションの違いを明確に理解していない人が、多くいると思います。

この記事を読んで、今より理解が進んだ、自社の業務改善や組織化に役立ちそうだ、と少しでも思っていただいたら、

同じように課題を抱えている人も多いと思うので、シェアしてもらると嬉しいです。

SNSでも、まずは社内のチャット内でも。

結論

プロセスとオペレーションの意味を知ってもらっても、意味はありません。

具体的に、何かを取捨選択し、組織として行動を変えることに、意味があります。

この記事では、プロセスとオペレーションの違いを知ってもらったあとに、実際に、組織が変わる決断してもらうために、こう結論づけています。

現状は、プロセス重視→KPI偏重→データ妄信の会社が散見しオペレーション軽視の会社が多い。

プロセス強化の先には、望む仕組化による成果の再現性はない。

仕組化のためには、オペレーション強化に力を入れた方がいい。

そのメリットは自社の事業グロースだけではなく、他社との差別化構築にもなる。

実際、オペレーションを強化するために、xOpsというポジションを設置する企業が急速に増えています。

BizOps(BusinessOperations)

RevOps(RevenueOperations)

SalesOps(SalesOperations)

など、海外企業では当たり前で、日本でも成長企業はxOps職の採用を強化している企業が増えています。

xOps職については、25種類を一挙解説してます。

ひとまず、この記事では、プロセスとオペレーションの違いを理解し、一層オペレーション強化に取り組む会社が増えるキッカケになることを願っています。

プロセスとオペレーションの関係性

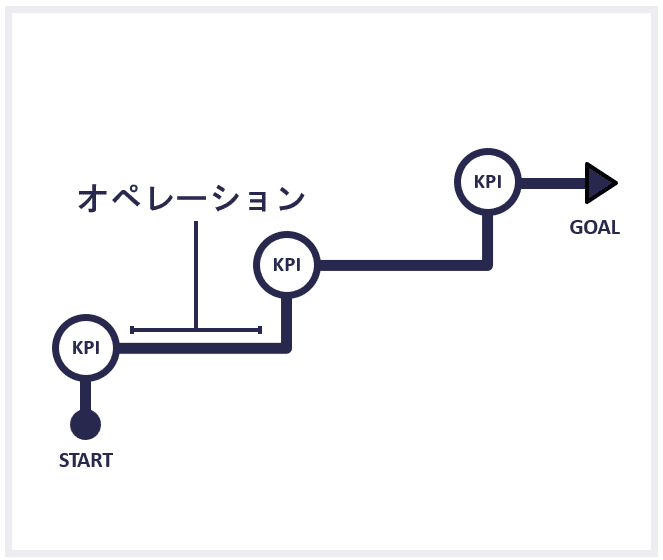

関係図

こちらが、プロセスとオペレーションの関係性を可視化したものです。

シンプルですが、わかりやす・・・くない!ですね汗

自分が初見だと、逆によく分からないです。一つ一つ分解して解説します。

ビジネスの基本

現在地から目指すゴールに到達するには、行き方を決める必要があります。

当たり前の話です。

何のハードルもなく、一直線にはなりません。

上記のように、多少の壁を想定した道筋を計画します。

プロセスとは

この線がプロセスです。

現在地からゴール地点までの道筋がプロセスです。

達成までの「過程」「進行」「経過」、それがプロセスです。

プロセスにKPIは不可欠

計画通りにプロセスが進行しているか確認するため、KPIが必要になります。

プロセスとKPI管理はセットです。

KPI(Key Performance Indicator)がしっかり集計されると、何かかっこいいですよね。仕事できそうだし、組織としても強そう。

オペレーションとは

オペレーションとは、プロセスを、どうやって進むのかという行動の中身にです。

KPIとKPIの間を、いかに上手く進めることができるのか、現場で起きていること、そのものがオペレーションです。

プロセスとオペレーションの違い

改めて、最初の関係図です。

両者混同されがちな言葉ですが、その理由は、全く同じシーンで使われているからです。

どちらも、ゴール達成のために用いられます。

しかし、その活用意図、対象者、使用者は、いずれも、異なります。

本来、目的も、誰のためにあるかも、似て非なるものです。

プロセスとオペレーションの、どちらを重視するかで、成果も組織文化も全く変わってきます。

それくらい違うものです。

プロセス強化は、誰のため?

プロセスは管理者のため

プロセスを強化しKPIを増やして、喜ぶ現場メンバーはいますか?

やったー!今月も新しいKPIが設定されたぞ!

そんな社員は、いません。

それは、プロセスは、管理論であり、管理者のためにあるからです。

プロセスと現場社員

プロセス=KPIの強化で喜ぶ社員がいないことは明白です。

KPIって機械的だよね、無機質だよねって話ではありません。社員は数値で管理されたくないとかそんな話なく、KPIそのもの自体、歓迎されるものではありません。

KPIが未達だと報告したら、上司から怒られます。

褒めてくる上司がいたら、逆に怖いです笑

多くの社員にとって、KPIとは、怒られるための道具に過ぎません。

プロセスと管理者

では、管理者や上司にとってプロセス / KPIはどうか。

誰も、誰かを怒ることを趣味にしたい人はいません。

何より、プロセスが強化されると、一番大変なのは、管理者です。

未達の部下を叱っている裏では、経営陣から詳細やKPIレポート・今後のシミュレーション予測の提出を求められています。

現場のKPI収集、KPIのデータ入力の指導、未達者への叱咤激励、、、

プロセス強化の最大の被害者は、この管理者・上司・幹部層・中間管理職かもしれません。

プロセスと顧客

プロセスが強化されて、喜ぶ顧客はいますか?

KPIが未達だろうが、一切お客様にとっては、関係のない話です。むしろ、プロセス強化で行動量が増え過ぎて、質が下がるようになると、お客様にとってマイナスです。

プロセスと経営陣

現場も管理者も顧客も喜ばないプロセス強化。では一体だれが喜んでいるのか?

それは、詳細に収集されたレポートやシミュレーションなどの美しいダッシュボードを眺めて気持ちよくなっている経営陣です。

まやかし、ですけどね。

経営者の責任は、プロセスやKPIのダッシュボードの美しさではなく、財務3表がよくなったかどうか。極論、KPIの管理が一切ゼロでも、事業数値が良ければ全く問題ありません。

本質的には、彼らも分かっています。KPIのダッシュボード眺めても意味ない。1円ももうからなければ意味ない、と。

しかし、世の中のデータ信奉主義に流されて、打ち手が狭まっています。

プロセス強化は責任のたらい回し

経営者が、事業数値ではなく、プロセス強化・KPI収集に躍起になり、

管理者が、現場の業務オペレーションの仕組化に着手せず、報告用のプロセス強化・KPI収集に躍起になり、

現場は、丁寧な行動、質の高さの追求ではなく、数だけこなすようになり、

最悪なシナリオは、顧客にも迷惑がかかる。

結局、誰も喜ばない。

それが、プロセス強化の末路です。

プロセス不要論

極端に話しましたが、決して、プロセス軽視でもKPI不要論を唱えたいわけではありません。

最低限のKPIは必要ですし、PDCAのためにプロセス設計は必要です。

しかし、昨今の

プロセス重視

→KPI偏重

→データ妄信

加えて執拗なデジタル化による、

顧客体験の減少

これが招くのは、誰も喜ばない最悪なシナリオです。

オペレーション強化は、誰のため?

オペレーションは現場のため

プロセスをどう進むか?KPIをいかに上手く到達していくか?それがオペレーションです。

オペレーションは、行動論です。

プロセスという管理論とは違い、行動論であるオペレーションは、強化すればするほど、現場社員は喜びます。

オペレーションと現場社員

オペレーションを強化すればするほど、現場は楽になります。

業務が習熟し、KPIの到達が、より楽に早く実現するようになるからです。

何より、オペレーション重視の組織において、KPIの未達の報告で現場社員が上司に怒られることはありえません。

オペレーション重視の組織において、オペレーションの中身を考え設計する責任は、マネージャーにあります。そのオペレーションを実行し、未達だった場合、そのオペレーションを指示したマネージャーに責任があります。

もし、KPIが未達になるようなオペレーションを指示していたのならば、未達の報告を迅速にしてくれた部下に、感謝はすれど、怒ることなどあり得ません。

オペレーション強化は現場社員にとって、喜ばしいことです。

オペレーションと管理者

オペレーションを磨き、現場社員の業務遂行能力が向上すれば、プロセスの進行が加速します。

そうなると、KPIの数は、増えますか?減りますか?

減りますね。

必要最小限のKPIで充分の成果の出る組織運営ができます。

管理者は、経営陣に報告するためのKPI集権、レポート作成の負担が減ります。

オペレーション強化は、管理者にとっても、喜ばしいことです。

オペレーションと顧客

オペレーションが強化されるということは、行動の品質が向上するということです。サービス業であれば、直接的に顧客体験は高まります。

製造業(モノ作りも、SaaSやIT企業も同じモデル)など、それオペレーション自体を売っているわけではない業種も、セールスプロセスでもサポートプロセスでもオペレーションが強化されることは顧客体験が向上します。

顧客にとって、提供企業のオペレーションが強化されることは喜ばしいことです。

オペレーションと経営陣

現場でのオペレーションが強化されれば、プロセス偏重時のような、詳細な美しいダッシュボードを眺めることが叶わなくなります。

しかし、自社の社員のエンゲージメントは高まり、管理職の負担が減り一層付加価値の高い業務に時間を割くことができるようになります。

顧客体験が向上し、営業数値や更新率は高まり、業績が伸びます。

ダッシュボードからPLやBSを眺めながら気持ちよくなることができます。

オペレーション強化は関係者みなHappyに

経営者が、事業数値へのコミットを強め、そのために数字を構成する業務オペレーションの可視化・仕組化・習熟改善を徹底すれば、

管理者は、過度なKPI収集に時間を奪われず、現場の業務オペレーションの構築・改善サイクルを日々回し、現場社員の成果を下支えすることができ、

現場は、業務遂行に迷いがなくなり、目の前の顧客に集中した丁寧な行動、質の高さいオペレーションを追求することができ、

顧客にとっては、心地よいスムーズなオペレーションを体験することができ、満足度が高まる。

結論、誰も損しない。みんなが喜ばしい。

普通、誰かが得すれば、誰かが損する、という結末が多くなるビジネスシーンにおいて、オペレーション強化は、例外です。

強化すればするほど、関係者は、みなHappyになります。

オペレーション強化は心理的安全性を高め、自走型組織を実現する

オペレーション強化はマニュアル人間を増やす?

事細かな、業務の指示まで出すマネジメントは、思考停止させる社員を増やすのではないかと懸念する人もいるかと思います。

全く心配する必要はありません。

逆に、業務の細かな指示を出さず、KPIの管理だけするだけで、組織運営をしようと考えている方が恐ろしいです。

KPIの管理は職務怠慢

プロセス強化・KPI管理を中心にマネジメントしている人は、職務怠慢です。

具体例(営業がわかりやすいので営業シーンで対比)

今月の契約目標が〇〇件なので、

商談件数は〇〇件必要です。

そのためのに〇〇件のアポ取得が必達なので、

毎日〇〇件の架電数を担保しましょう。

とてもシンプルですが、こうやって、架電数・アポ数・商談数・成約数というKPI管理が行われ、未達だと怒られます。

管理者は、KPIの設定と指示、毎日の集計が主業務です。

未達だと、尻を叩きます。

KPIが未達だと、誰が誰に謝罪しますか?

多くの組織で、部下が上司に謝罪していると思いますが、本来異様です。

部下の責任は、上司の責任だと、誰でも知っているのに、です。

本当は、上司が部下に謝罪すべきです。

自分の指示したオペレーションで達成に導いてあげられなくて申し訳ない、と。

しかし、プロセス重視の組織では、そんなことは起こりえません。

無意味な1on1

KPIの指示して、尻を叩く以外は、まぁ、やるとしたら、鼓舞するくらい。

もしくは、悩みを聞くとか、1on1するとかです。

ちょっと優しそうな上司だと、KPIの達成を早くするために、これを学ぼうね、一緒に本読もうね、とか成長を応援してくれます。

1on1も、多くの上司は、聞くふりしてますが、アドバイスするための布石です。業務に関係ないプライベートな質問で悩みない?とかも聞いてきますし(なんで上司に私生活を晒さないといけない?)、ひどいと、ひたすら説教や武勇伝を語ってきます。

熱血なふりして、業務終わって、飲みに誘われたりしたら、最悪です。

それでも、現場社員がKPIを達成できないと、自分(上司)がやるところ見てろ!ほら、簡単だろ?と、偉大な背中を見せてくれます。

基本スタンスは、自分で考えろ

答えは自分で考えなきゃだめなんだよ、というのが基本スタンスです。

それが仕事の醍醐味だろ、とか

それがベンチャーだろ、とか

その能力を身に着けるために勉強しろ、とか

お前の考えは、どうなんだ?とか聞く始末

皆さんは違うと思いますが、周りにいませんでしたか?プロセス偏重時には、このような、丸投げ上司が結構出現します。

部下に考えを聞く前に、上司のあなたが、KPIの指示だけではなく、業務オペレーションを示すべきだ!と思います。

繰り返しますが、マネジメントの職務怠慢です。

KPIの指示と収集、鼓舞するだけなら、ロボットで充分です。

オペレーション重視の管理者は細かな行動内容にも言及

一方で、オペレーション重視の管理者は、事細かな、業務の指示まで出すマネジメントをします。

繰り返しますが、KPIが全く不要という話ではなく、同じテーマでも、指示出しをするレベルが全く違います。

具体例(営業がわかりやすいので営業シーンで対比)

今月の契約目標が〇〇件なので、

商談件数は〇〇件必要です。

そのために、商談の準備はこうして、当日はこの流れで、このやり方で、こうヒアリングして、こう話してくださいね。

そのためのに〇〇件のアポ取得が必達なので、

毎日〇〇件の架電数を担保しましょう。

電話の内容は、このタイミングで、この流れで、こう実施してくださいね。

もし、上手くいかなかったら、私の指示したオペレーションが悪いわけなので、達成の喜びを味合わせてあげられなくて申し訳ないです。未達だったら、直ぐに教えてください。中身のオペレーションがいまいちなわけですから、即改善します。

最低限のKPIも指示も出しますが、必ずセットでどんな行動ををしてほしいか、行動品質まで指示をします。

達成するための、行動の中身まで責任を持つのがオペレーション重視の管理者です。

そうすると、現場社員、部下は迷いがなくなります。

ロボットにしたいわけではありません。守破離の守がないと、人は動けません。土台があって始めて、社員それぞれの独自性が発揮されます。

失敗して褒められる?

オペレーション重視の管理者の現場社員は、もし、失敗しても、怒られることはありません。

まず、失敗させてしまい、申し訳なかったと、上司から謝罪されます。

そして、むしろ、早く、オペレーションミスに気づけてありがとう!と感謝されます。

当然ながら、達成した場合は、真摯にオペレーションに取り組んでくれて、ありがとうと深く感謝されます。

そんな中で、改善提案なんてしれくれたら、感動されます。他の現場社員も実施できるように、仕組化して横展開しよう!新しいオペレーションの構築に寄与してくれて、ありがとうと感激してくれます。

自分で考えろ!と声を荒げるだけのプロセス管理より、よっぽど、考える社員が増えるイメージは、容易につくと思います。

心理的安全性の高い組織

何より、失敗を許容される、行動に迷いがなくなる、自分の意見を歓迎される、これらの組織文化は、極めて高い心理的安全性を保てます。

マネージャー・管理者が、現場の行動品質・オペレーションにまで責任を持つことは、サーバントリーダーシップそのものであり、社員のエンゲージメントを高めます。

オペレーション重視の管理者は大変

とはいえ、オペレーション重視の管理者は、行動品質まで責任を持ちますので、とても大変です。

業務オペレーションを常に可視化し、暗黙知の形式知変換を日々行い、行動品質を図るためのデータ収集を行います。

KPIの指示だけし、失敗して部下を怒るだけのマネジメントは楽です。しかし、これは、職務怠慢だといいました。

勤務年数が長い人が管理者になる時代は、とうに終わっています。個人実績や、人望だけで管理者になるのも、危険です。

オペレーションの価値を理解し、実際にオペレーション構築・強化・改善を日々行うことができる人が、今はマネージャー・管理者として求められます。

片手間でできる仕事でもありません。特化した専門人材が必要です。その役割こそ、オペレーションを軸にしたマネジメントを実行する職種である、BizOpsやRevOpsといった、xOpsという仕事です。

xOpsという仕事

冒頭で少し触れましたが、今xOpsというポジションを設置する企業が急速に増えています。

事業・組織が運営は、オペレーションそのものです。

こんな当たり前な話ですが、本記事で書いたようにプロセス偏重・データ信奉が過ぎると、改めてオペレーションの構築や改善の重要性が増します。

経営サイドと現場サイドを繋ぎ円滑に事業を推進するBizOps(BusinessOperations)

各部門で設定されているKPIを統一し部門間連携を強め全社で売上・利益を最大化させていくRevOps(RevenueOperations)

売れる人が偉い!という文化から誰でも成果を出せる営業部隊にするための仕組を推進するSalesOps(SalesOperations)

など、〇〇 Opsと名がつく、役割、職種、ポジションが増えています。どんな業種や規模であれオペレーションが無い会社はありません。

このxOpsについては、こちらを参照ください。

具体的に、どのようにオペレーション構築を進め、マネジメントを実行すればよいかも別途まとめます。

一旦、本記事は、プロセスとオペレーションの違いを解説し、オペレーション重視に踏み切ってもらう後押しが目的でしたので、ここで締めます。

まとめ

最後までお読みいただき、ありがとうございます。また、少し断定口調もあり、快くないお気持ちになってしまった方もいるかと思います。

お詫び申し上げます。

プロセスやKPI・データ偏重に警報をならしたく、そのようにしました。ご容赦ください。

まとめとして、この記事で、言いたかったことは、3つです。

①プロセス偏重・データ信奉過多な組織が増えつつあることへの危惧(誰も幸せにならない)。

②見落とされがちなオペレーションを強化し磨けば、現場も管理者も経営陣も顧客も幸せになる。

③オペレーション強化のために、xOpsという役割の設置が必要で、その意思決定は経営陣しかできない。

少しでも、オペレーションの価値に気づいていただけたなら、嬉しいです。

やりたいこと

私は、クロス・オペレーショングループという会社を経営しています。社名の通り、オペレーション特化の会社です。オペレーションの価値を最大化させるために事業をしています。

会社に、営業部や、人事部、経理部、という当たり前な部署があるように、世の中の、どの会社でも、当たり前に、オペレーション戦略部やオペレーション企画部、オペレーション推進部が設置される日本の実現を目指しています。

この記事で紹介した、xOpsも含まれます。各社で、BizOpsやRevOpsといったポジションが設置されれば最高です。

オペレーションの価値最大化のために

オペレーションの価値を最大化する前に、その価値を知ってもらう必要があると思っています。

そのために、私にできることは、とにかく書き出すことだと思っています。

今後、以下の記事を書いていく予定です。準備出来次第、順次リンクをつけていきますので、少々お待ちください。皆さまの更なる事業グロースを心より祈っています。

今後の記事タイトル

・スタートアップのオペレーション戦略

・オペレーション設計書の書き方

・クライアント実例プロジェクト解説

・プロセスとオペレーションの違い

・OLG(Operations-Led Growth)について(PLG / SLG比較)

・オペレーショナルエクセレンスについて

・GrowthOps / CostOps / expensiveOpsについて、

・xOps職業について(BizOps / RevOps / MgmtOps / SalesOps / HROps等)

・Ops職の人選や育成について

・JapaneseOpsについて

・COOとOperationについて

・BizOpsプロジェクトについて

・SalesOpsプロジェクトについて

・CSOpsプロジェクトについて

・などxOpsプロジェクトについて

・XOPの社内オペレーションについて

・Ops職の募集中企業まとめ100選

・Ops職募集の際のレジュメや見極め

・VOC / VOEについて

・経営計画書の書き方

など

最後にお願いです。もし、事業グロースのためにオペレーション構築・改善・強化を取り組む際には、株式会社クロス・オペレーショングループのことを思い出してください。

事業グロースのためのオペレーション構築に関する不明点などあれば何でもお答えできると思います。

株式会社クロス・オペレーショングループ

代表取締役

田中亮大