OpM(オペレーション・マネジメント)の実行ステップ

前編としてオペレーションを見直すことで、顧客単価が5倍になった背景をお伝えしました。

本編は、オペレーション改革をコスト削減だけに留めず、いかにして売上・単価アップを実現していくのか、その実行ステップを紹介していきます。

まずは、なぜ多くの会社のフロント部門(営業やCS)でオペレーション改革が成されていないかを理解する必要があります。

従来型の営業組織

よくある営業組織は、成果をあげたトップセールスの下に構築されます。

隣の課とは共創ではなく、競争

見込客発見から販売・フォローまで全部実施

アポ数・商談数・成約数といったシンプルな行動管理

新しい企画は営業企画で思案

従来型の営業体制は、基本的にアナログ主体で活動しています。

最近は営業活動でもデジタル化が進み、データ管理や一部業務を自動化するなど営業DXに取り組もうとする会社が増えています。

そうなると組織体制も変化します。

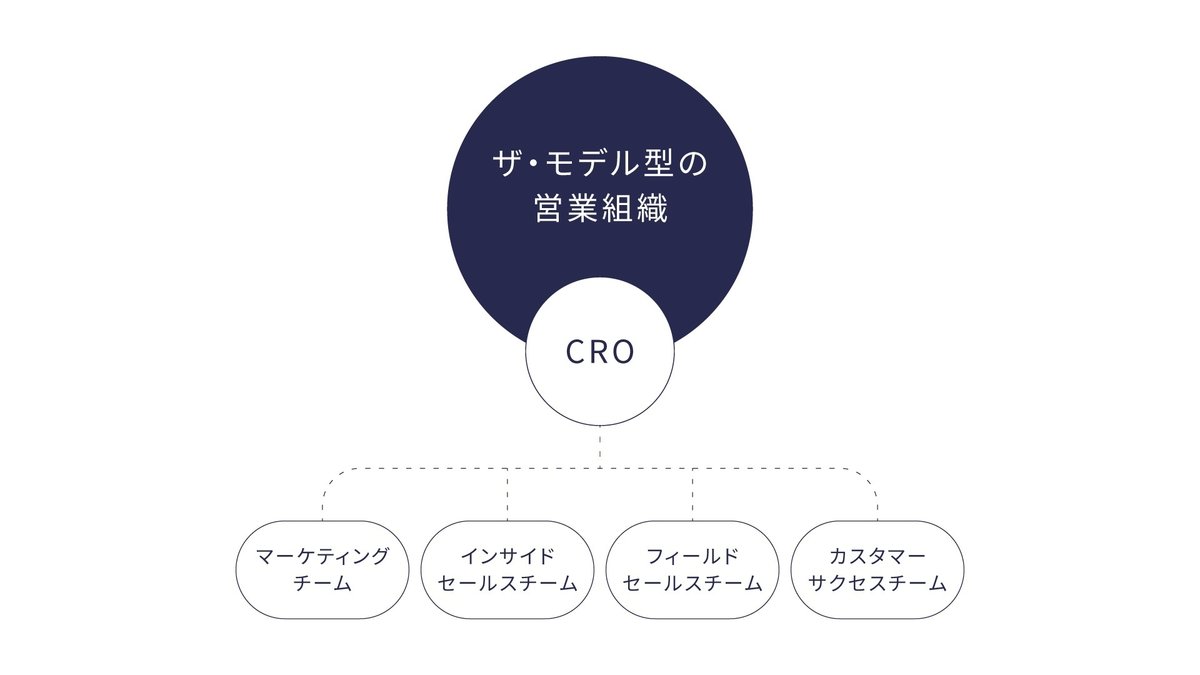

ザ・モデル型の営業組織(理想)

代表例が、最近増えつつあるザ・モデル型の営業組織です。

CRO(Chief Revenue Officer)の下に構築されます。

営業フローを分業化し、競争ではなく共創する

みんなで全体の売上利益をあげようという思想

行動管理より数値管理(CPL/CAC/ARPU等)

各チームで企画や施策を思案

理想の営業組織として語られることが多いですが、体制の大幅な変更においては多くの課題が生じます。

ザ・モデル型の営業組織(現実)

現実的に、マーケティングもインサイドセールスもフィールドセールスもカスタマーサクセスにも精通していて、全体を統括できるCROなど市場にいません。

結果、煩雑な組織たちに陥ります。

今まで営業部長と言われる人が、COOと呼ばれるようになり管轄します。

共創といいつつ最終利益責任の責任の所在で摩擦が生じる

インサイドセールスの所属はマーケなのかといった枝葉の議論で終始

全体の業務を横ぐしで把握している人がいない

各チームでツールを導入し連動していない

全体最適な企画が立案されず徒労な活動が増える

売れない / 売りたくない人がカスタマーサクセスに行きがち

数値指標ばかり管理し行動管理が疎かになり量が落ちる

あげ出したらきりがないです。

経験者となるCROがいない、参考になる事例も少ない、

本に書いてあることを実施するも解決には至りません。

管掌役員となったCOO(従来の営業役員)も現場を把握できないので、各チームごとに部長やマネージャー、チーフを置くも、報告ラインが複雑になります。以前のシンプルな指揮系統の営業体制が恋しくなってきます。

営業にも、PM / PdMが求められる

従来の営業組織、ザ・モデル型のどっちが良し悪しという話ではないです。

根本的な原因は、行動管理や数値管理のみ行い、オペレーション・マネジメント(OpM)を行っていないことです。

数値だけ課され、あとは自分たちで考えて達成しろ!

KPIという名のもとに、行動量を増やせと指示があり、

やり方は臨機応変に工夫しろ!それが仕事の醍醐味だろ!

という組織が多すぎます。

システム開発を行う上で

プロジェクト・マネジメント(PM)

プロダクト・マネジメント(PdM)

という役割は必須ですが、

同様の役割が営業組織に存在していません。

開発工程において、隣のチームと競うことはありません。

常に全体を横ぐしで把握し統括しなければ、一つのエラーで全てが無に帰してしまいます。

もし、開発部で、PM / PdMが設置されなかったらどうなるでしょうか。

各々のエンジニアに、期限だけ通達し、やり方は自由、開発言語も好きなようにしてOK!あとは、1on1で鼓舞してあげるね!となったら、いつまで経っても正常に動くシステムは完成しないでしょう。

営業部においては、これを全く同じマネジメントをしながら、思ったように成果が出ないと嘆いています。

開発部におけるアウトプットはプロダクト

開発部のアウトプットは言うまでもなく、システム・プロダクトです。

その統一認識があるからこそ、

プロジェクト・マネジメント(PM)

プロダクト・マネジメント(PdM)

という役割が必須で設置されます。

開発工程において各業務を細かく区切り、都度進捗を確認し、ズレがないかすり合わせていきます。プロダクトを徹底的に磨き上げ、優れたプロダクトの先に、ユーザー満足という成果が手に入ります。

営業部におけるアウトプットは”契約数”ではない

では、営業部のアウトプットは何でしょうか?

この問いに、多くの営業関係者が

契約数

受注数

売上

と答えます。

営業とは売ってなんぼ、売るやつが偉いという視点がぬぐえません。

しかし、真っ向から、間違っていると言い切れます。

契約や売上とは、あくまでもアウトプットから生じる結果です。

相手の承諾があって初めて成立することであり、自分のコントロール下にありません。

営業としてのアウトプットは、「オペレーション」です。

オペレーションが優れているとき、顧客は喜んで成約してくれます。

逆にオペレーションが間違ったときに、失注となります。

開発部がプロダクトを磨くように

プロダクトが常に正常に動くように保守運営を行うように

常に新しい機能開発を行うように

本来なら営業部もオペレーションを磨き

オペレーションが常に正しく行われるように品質管理を行い

常に新しいオペレーションへの見直しを行うことが必要です。

オペレーション・マネジメント(OpM)の重要性

開発において、一つのエラーやバグが致命的になるからこそ、

プロジェクト・マネジメント(PM)

プロダクト・マネジメント(PdM)

が必要です。

営業において、一つのオペレーションのエラーが、得たい成果である契約の可否に影響を及ぼします。どのオペレーションでエラーが生じたのか、それを素早く見つけ改善していくために、

プロジェクト・マネジメント(PM)

オペレーション・マネジメント(OpM)

という役割を置き、常に業務を可視化、仕組化しておく必要があります。

成果をあげる営業組織になるために、体制は従来型でもザ・モデル型でもどちらでもよく、体制よりも横ぐしでオペレーション・マネジメント(OpM)が行われているか否かが重要です。営業組織としてのアウトプットである「オペレーション」の品質管理・向上を行う役割です。

オペレーション・マネジメント(OpM)の実行ステップ

基本的には、プロジェクト・マネジメントの手法を土台として、営業組織にアレンジしています。

1. ヒアリング・ゴール設定

プロジェクト・オーナー(社長 / 担当役員)へのヒアリングを実施します。

目指す理想や到達したいゴール、そこに至るためにギャップや課題感を聞き、視覚的にまとめます。

少し器用な社長や役員だと自分でまとめていまいがちですが、必ず誰かにヒアリングしてもらい、聴き手を話し手を分ける必要があります。

2. 課題と解決策の可視化

社長、役員、部長、現場スタッフなど関係者へのヒアリングを実施します。

プロジェクト・オーナーが語ったゴールに対する課題感や解決の方向性を聞き出します。

OpMにおいて最も重要なステップです。

重要な理由が4つあります。

①社員は本音を語りません

ヒアリングを行っても、最初は綺麗ごとしか言いません。心では、あんな高い数値目標いけるわけないじゃん・・・と思っていても決して口にしません。課題や解決の方向性を教えてくださいと質問するのではなく、単純に文句でも愚痴でも何でもいいので思っていること話してもらうことが重要です。

社長が聞きにいったら絶対に文句は言わないので、関係ない第三者が聴き手になることを推奨します。

社長や役員にとっては耳の痛い話も出てきます。しかし、本音を隠し綺麗ごとだけ言っている場合、行動せず成果を生まない組織になっている可能性が高いです。思ったことを隠さず言えて、自ら行動し成果を生み出す組織の方がオペレーションが機能します。

②役職によって見える景色が違う

大抵の会議は、議論がなされていません。当人同士、その考えの差が何か、お互いの理解度のズレは何なのか、というすり合わせの話をしているだけです。単に、見えている景色による理解の差分を埋めようとしているだけに過ぎません。自分は、これだけの景色が見えていると熱く語っているだけです。何でわかってもえないんだ・・・と嘆きはじめると危険です。会議はわかってもらう場所ではありません。議論を重ねる場所です。

同じような課題を半年も1年経っても議論している(風)ならば、原因はここにあります。役職が違うと役割が違うので、その理解の差分を埋めようとすること自体は無駄です。不毛で無意味です。それぞれの意見や見方を、ちゃんと整理整頓し、可視化・視覚化することで、初めて適切な議論が始まります。

③人の話は玉石混交

人は課題だけ話す、もしくは解決策だけ話し続けることはできません。常に、課題と解決策、さらに自分の感情や第三者の意見や、ネットや本で調べた知識を披露したくなったり、色んな情報が混ざった話をします。

一つの解決策で、複数の課題が解決することもありますが、頭の中だけで紐づけることは困難です。だからこそ、課題と解決策を図解化し紐づけて整理することで大きな気づきが得られます。

④社長は口だけ

決して嘘つきという話ではありません。多くの社長は口頭で指示するだけという話です。インプットが多く、決断を行うことが役割なので、自分の考えをドキュメントにまとめて整理する時間はありません。

まとめる人も稀にいますが、自分の考えを書いているだけであって、このステップのように各役職者にヒアリングして考えを可視化して整理することはしません。

このステップである課題と解決策が整理整頓されれば、オペレーション・マネジメント(OpM)の8割方は成功します。

3. 解決策ごとに実行プランを作成

先に整理された解決策を確実に実行するための計画を作成します。

誰が、いつ見ても行動できるように、

「実施の背景」

「仮説」

「実行概要」

「作成するドキュメント」

まで丁寧に、一つ一つの解決策ごとに落とし込み明記していくことが大事です。

4. 作成するドキュメントの一覧(WBS)を作成

オペレーション品質の管理を行い、向上させていくための基準となるドキュメントを一覧化します。

開発におけるWBS(Work Breakdown Structure)にあたるものです。

ドキュメントの種類は、

「マニュアル」

「ガイドライン」

「管理フォーマット」

「スキルマトリクス」

「マインドマトリクス」

「スクリプト」

「可視化レポート」

「戦略方針」

「資料テンプレート」

「MTGテンプレート」

などを整えていけば、オペレーションが明確で迷いなく、常に自走していける状態になっていきます。

5. スケジューリング・ガントチャート作成

ドキュメントの作成、定着、オペレーション品質向上のタイムラインを作成します。営業における属人的業務を図り、仕組化、可視化、統一化、言語化を進めて、現場での運用に落とし込みます。プロジェクト・マネジメント同様に随時進捗を把握しオペレーションの改善を実行します。

6. プロジェクトチーム組成・キックオフ

オペレーション・マネジメント(OpM)を推進していくプロジェクトチームを組成します。再三言っていますが、社長はあくまでプロジェクト・オーナーなので、社長が現場に下りて推進しても良いことはありません。一段上から全体を統括するのが最も良い立ち位置です。

オペレーション・マネージャーは結構な作業量が発生しますので、専属でないと厳しいです。膨大な量のドキュメント作成が待っています。自分独自の意見を持っている人、話すのが得意な人よりも、人の意見を聞くことが楽しみにな人、話すより聴くことが得意で、1時間でも2時間でも誰かの話を聞くことが苦ではない人がオペレーション・マネージャーに求められる資質です。

あとは、ブラインドタッチができること笑

本当にたくさんのドキュメントをまとめますのでパワポやワード、Googledriveを使いこなし、PC作業も苦痛にならず、むしろ好きだという条件も加わります。

特殊なスキルや豊富な経験が求められるわけではないので、恐らく社内にいる誰かが出来るようになりますが、ゼロから自力で取り組むのは難易度が高いため、最初は当社のようなOpM支援会社に相談するのがお勧めではあります。

オペレーション・マネジメント(OpM)を成功させるために

オペレーション・マネジメント(OpM)というプロジェクトの成果を確実に得るためには「ドキュメント作成進捗」「運用定着進捗」を逐一行う必要があります。そして、プロジェクト・オーナーとなる「経営・マネジメント」とのコンセンサスを随時確認していくことも大事です。

「ドキュメント作成進捗」

計画しているドキュメントの作成が滞りなく進んでいるか可視化します。

「運営定着進捗」

作成したドキュメントによる定義やルールが現場に周知が行われ正しく利活用されているか可視化します。

「経営・マネジメントレビュー」

ドキュメント作成、ならびに運営定着進捗の報告を行いながら、全体の目的は達成されているのか、業績の向上に繋がっているのか、更なる成長のボトルネックは何かの認識を随時合わせていきます。

一過性のプロジェクト、ドキュメント作成して終わり、ではなく、

各種進捗の確認を進めることで、半年、1年後には複利で成果が上がっていきます。

振返ったときには、属人的業務から脱却し、オペレーション品質の向上が達成され、企業文化そのものも進化していきます。

実際に作成したOpM設計書の公開

ここまでオペレーション・マネジメント(OpM)の実行ステップを解説してきましたが、実際に作成したプロジェクト設計書を見ていただいた方がイメージがつくと思いますので、オペレーション改革に興味がある方は本記事の下部の申込フォームからお問合せください。

営業が属人化している

営業の仕組化を行いたい

社長が未だに頑張って売っている

営業社員の成果があがらない

売上シミュレーションが立ちづらい

こういった課題が生じているなら、

オペレーション・マネジメント(OpM)によって解決できます。

前回の記事と本記事、そして実際の設計書が、その糸口になるなら、とても嬉しいです。

オペレーション3.0

オペレーション改革といっても、現状どこに位置しているのか、まず、どのフェーズを達成すべきなのかは、各社ごとに異なります。

当社は、全編でもお伝えしたように、私のキャリアも相まって、オペレーション1.0はある程度クリアしてた状況でした。ただ、社員教育やカルチャー醸成だと言って業務以外の時間も増やしていたため、オペレーション2.0には至っていない状況でした。

オペレーション2.0の先には、オペレーション3.0=オペレーショナル・エクセレンス=値上げの実現があります。当社は、2022年に入り、1.0~3.0まで徹底してオペレーションを追求し、無事に値上げまで実現しました。

業務の型化やマニュアル等が整っていない場合は、もはやオペレーション0.0です。さすがに0.0はないので、0.5くらいの会社が多いかと思います。

自社の状況やビジネスモデルに合わせて、オペレーション・マネジメントのステップを開始していってください。

最後に

ビジネスの改革においては、新しい手法や技術など、

今ここにないものが重要視される傾向にあります。

日々刻々と行われているオペレーションは着眼されません。

現場の業務が運用されなければ、事業運営は成り立ちません。

オペレーションと聞くと、まだまだ、その目的は「コスト削減」程度の認識に留まっています。

しかし、自社でも、そして競合他社でも見落としがちな「オペレーション」は、企業成長の伸びしろ、競合優位性、差別化要因が眠っている宝の山です。

オペレーションこそ企業成長の重要事項です。

徹底して追求すればコスト削減だけに留まらず、

売上拡大はもちろん、

さらに、それ自体が付加価値となり値上げすら実現していきます。

「オペレーショナル・エクセレンス」

という概念は日本では黎明期です。

本来、日本人は、オペレーションが得意な人種です。

世界で最も優れたオペレーション民族と言っても過言ではありません。

お・も・て・な・し

もオペレーションの最たるものですし、

日本の「道」と名がつくものは全てオペレーションです。

茶道、柔道、華道、剣道、武道、書道・・・

全て、型が決まっており、何百年も受け継がれています。

オペレーションが単なるコスト削減の文脈だけではなく、企業成長の重要事項として語られるようになればと心から願っています。オペレーションの価値が最大化することで、事業が成長するだけではなく、働く人も夢中になり仕事を一層楽しめるようになります。

今回の記事でオペレーションの価値が少しでも伝わったなら嬉しいです。オペレーションの価値が世の中にもっと広がり、企業成長と働く人の能力がもっと発揮されるように、これからもオペレーションに向き合い追求していきます。

オペレーション改革

オペレーショナル・エクセレンス

オペレーション・マネジメント(OpM)

に興味が出て、自社で完結するのではなく、どこかに相談しよう!

と思ったときに、私たちのことを思い浮かべてくれたら最高に幸せです。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

OpMプロジェクト設計書の実例ダウンロード