【つの版】倭国から日本へ04・任那問題

ドーモ、三宅つのです。前回の続きです。

527年から528年にかけて、北部九州では新羅と結託した地方豪族による反乱「磐井の乱」が起きました。これは新羅が倭国の勢力圏である任那諸国を侵略し、倭国が出兵しようとしたのを、新羅が食い止めるために起こさせたものです。磐井の乱を鎮圧した倭国は、ようやく任那へ出兵します。

◆日◆

◆本◆

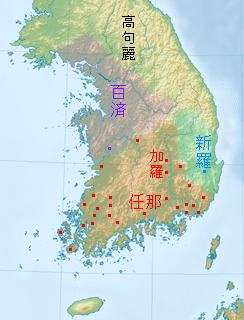

倭国、新羅、百済、任那と加羅(伽倻、伽耶)の関係はまことにややこしいのですが、振り返って整理しましょう。

加羅の歴史

もともと慶尚道には、前漢の真番郡(前108年-前82年)の跡地に形成された辰韓(秦韓)諸国がありましたが、国王(辰王)は外来の秦人(在外漢人)ではなく土着の馬韓人の中から選ばれ、漢との交易窓口となっていました。これを嫌った洛東江流域の国々(もと真番郡の県城)は、真番郡の郡城跡地に立てられた狗邪国(クヤ、カヤ、カラ)に独自の王を頂いて盟主とし、慶尚南道を中心に「弁辰(辰国から別れたもの)」という諸国連盟を形成しました。残った辰韓(慶尚北道)が後に新羅となります。3世紀の魏志東夷伝の頃には、狗邪韓国に弁辰王がいました。任那というのも「主浦」の意で、狗邪韓国南岸の主要港、ひいては狗邪韓国自体を指します。

ところが4世紀中頃、帯方郡の跡地(ソウルと京畿道)に百済が建国され、続いて辰韓に辰王が馬韓から逃げ込んで新羅を建国すると、弁辰や馬韓諸国は圧迫されます。馬韓北部(忠清道)は百済に併合され、北の高句麗に対抗するため残った馬韓南部(全羅道)も弁辰も、建国まもない新羅も百済に服属しました(百済は土着の伯済国が馬韓を統一して建国したわけではないため、馬韓全土が最初から百済領だったわけではありません)。

百済は高句麗と激しく戦い、371年に高句麗王を戦死させます。そこで高句麗は新羅と手を結び、新羅は高句麗の支援を受けて百済の背後を突き、弁辰諸国にも侵略や買収行動に出ます。これに苦しんだ弁辰連盟は協議を重ね、倭国から倭人を呼び込んで新羅・高句麗や百済に対抗しようとします。弁辰と倭国は古くから交流があり、倭国には弁辰系韓人(在外華人=秦人やその混血も含む)が、弁辰や馬韓・辰韓には倭人が多く住み着いていました。

391年に到来した倭人は新羅や百済を撃破しますが、高句麗はこれを好機として北方から襲来し、百済や新羅を服属させます。百済は倭国と同盟して再び高句麗に立ち向かったものの、新羅は高句麗に服属して倭国や百済、弁辰諸国に対抗します。この頃、弁辰諸国連盟はその盟主である狗邪国(加羅国、金官国)の名によって「加羅」と総称され、また「任那」とも呼ばれるようになりました。まぎらわしいので「任那連盟」と呼ぶべきでしょうか。王はいますが緩い隣保同盟で、同盟諸国各々は独自に行動しています。

任那には、本来そうしたニュアンスはないのですが、『日本書紀』に多く見える語句であることから「倭国(日本)に服属した領域」というイメージが染み付いています。「加羅」は比較的中立なイメージで、日本語でも「韓」を「から」と読みますし、『日本書紀』や『好太王碑文』、チャイナの史書における倭珍・濟・武の称号にも「任那加羅」「任那、加羅」が現れます。「伽耶」はこれらに見えず、12世紀の高麗で編纂された『三国史記』に見える表記で、仏教の聖地ブッダガヤの漢字音写「仏陀伽耶」を思わせます。実際慶尚南道と慶尚北道の境にある伽耶山には新羅後期建立の古刹・海印寺があります。朝鮮・韓国の側では『三国史記』を「我が国の」史料として最重要視するため伽耶を用いることが多いようですが、客観的には伽耶ではなく加羅を、また金官国(任那)を盟主とする南韓の領域として任那を用いる方が同時代の実情に合っている気はします。つのはそうします。日本という国号も7世紀後半以前にはありませんから、当時は倭国と呼ぶべきでしょう。

倭国の勢力は馬韓南部にも広がり、慶尚南道と全羅道は広く「任那」となって、倭国が入植倭人の管理組織(倭府)を置きます。倭の五王が劉宋へ遣使し、百済・新羅を含む半島南部の権益を承認するよう求めた(そして百済以外は承認された)のは、こうした背景があってのことです。栄山江流域には穂積押山のような倭人の国守や、倭地に起源を持つ前方後円墳まで存在しました。朝鮮・韓国の民族主義的歴史学では否定されますが、これは客観的に事実です。ただし任那連盟諸国は倭国の属国として残存しており、倭人の入植地(古代ローマのコロニア的植民市)があちこちに存在しただけです。新羅は倭国・任那加羅・百済・高句麗に服属して朝貢していました。

或屬韓或屬倭、國王不能自通使聘。(梁職貢図・新羅条)

其先附庸於百濟、後因百濟征高麗、高麗人不堪戎役、相率歸之、遂致強盛、因襲百濟附庸於迦羅國。(隋書東夷伝・新羅条)

別に倭人が優秀で韓人が劣等だったというわけではなくて、地理的な条件や当時の国際状況からたまたまこうなっただけです。チャイナやユダヤ、ロシア等もそうですが、他国に服属する歴史が長く続いた国は、鬱屈し屈折した感情に支配されがちなのは仕方ありません。

475年に百済が高句麗に滅ぼされ、漢城(ソウル)から熊津(忠清南道公州市)に南遷して復興すると、任那は百済に圧迫されます。このため任那北部諸国は自衛のために新たな連盟を作りました。伽耶山の麓、慶尚北道高霊郡と星州郡には伴跛国(かつての弁辰半路国・甘路国)があり、洛東江の中流域の交易路を抑えていました。この国は金官国に代わって任那・加羅諸国の盟主を号し、大加羅国と称したのです。479年に南斉へ朝貢した「加羅国王の荷知」は、この大加羅国の王と思われます。大加羅国連盟は倭国の混乱に乗じて勢力を広げ、新羅やおそらく高句麗の支援も受けて、百済・任那(金官国=南加羅)・倭国と争います。

都怒我阿羅斯等の母国「意富加羅国」は、この内陸の大加羅国ではなく、金海の加羅国(任那加羅)でしょう。阿羅斯等は加羅語で王や王子を指すらしく、任那王も阿利斯等と呼ばれます。

百済もこのままでは高句麗に飲み込まれるため、必死に南へ勢力を広げ、あるいは同盟国を作ろうとしますが、倭国からは属国扱いされ、新羅や任那、大加羅からは邪魔者扱いです。そこへ継体天皇が救いの手を差し伸べ、亡命百済人や全羅道を譲ってあげたので百済は大喜びですが、権益を侵害された任那では当然反倭国の動きが活発化し、大加羅や新羅や高句麗がつけこんできます。継体の親百済外交は、百済と倭王権には益であっても、国内外に不満や怨恨をもたらしました。覇権を保つにはバランス感覚が大事なのです。

生怨日本

廿三年春三月、百濟王謂下哆唎國守穗積押山臣曰「夫朝貢使者、恆避嶋曲毎苦風波。因茲濕所齎、全壞无色。請、以加羅多沙津、爲臣朝貢津路。」是以、押山臣爲請聞奏。是月、遣物部伊勢連父根・吉士老等、以津賜百濟王。於是、加羅王謂勅使云「此津、從置官家以來、爲臣朝貢津渉。安得輙改賜隣國。違元所封限地。」勅使父根等、因斯、難以面賜、却還大嶋。別遣錄史、果賜扶余。由是加羅、結儻新羅、生怨日本。

継体23年(529年)春3月[から遡ること17年前、]百済王(武寧王)が下哆唎国守である穂積押山に言った。「(百済から倭国への)朝貢の使者は常に嶋曲(みさき)を避け、いつも風波に苦しみます。そのため朝貢品が濡れて損壊します。どうか加羅の多沙津(滞沙津、慶尚南道河東郡、蟾津江河口部)を我が国に朝貢の海路として賜りたい」。押山はこれを(倭国へ)伝えた。この月、物部伊勢連父根(ちちね、至至)、吉士老(きしのおきな)らを遣わして、津を百済王に賜った。この時加羅王が勅使に言った。「この津は官家(倭王の直轄地)が置かれて以来、我が国の貿易港です。勝手に隣国に与えられては国境の侵犯です」勅使の父根らは、この場で百済に津を賜るのは難しいと思い、大嶋に引き返した。そして別に役人を派遣し、扶餘(百済)に津を賜った。このため加羅は新羅と手を結び、日本(倭国)を恨んだ。

百済王に加羅の多沙津(滞沙津)を与え、加羅と紛争になった話は、継体6年(512年)条から継体10年(516年)条で見ました。加羅=伴跛国(慶尚北道星州郡、大加羅)が倭国の介入を撃破し、百済は己汶(全羅北道南原市)しか得られなかったので、再び滞沙津を要求した…わけではなくて、これは継体6年以後の事態を再び語ったものです。登場人物もほぼ同じで、話は多少異なり、その後の大加羅と新羅のいざこざ話も挿入されています。

加羅王、娶新羅王女、遂有兒息。新羅、初送女時、幷遣百人爲女從、受而散置諸懸令着新羅衣冠。阿利斯等、嗔其變服、遣使徵還。新羅、大羞、翻欲還女曰「前承汝聘、吾便許婚。今既若斯、請、還王女。」加羅己富利知伽報云「配合夫婦、安得更離。亦有息兒、棄之何往。」遂於所經、拔刀伽・古跛・布那牟羅三城、亦拔北境五城。

加羅王は新羅の王女を娶って子を儲けた。新羅は王女を送る時に百人の侍女をつけたが、彼女らは(加羅の)諸県に分散して置かれ、新羅の衣冠を身に着けた。(加羅王の)阿利斯等は怒って彼女らを召還したが、新羅は面子を潰され、「王女を返せ」と要求した。加羅の己富利知伽は「夫婦となり子までいるのに離婚できるか」とつっぱねた。ついに新羅は(加羅の)刀伽・古跛・布那牟羅の三城、北境の五城を奪った。

大加羅は倭国を見限り、新羅と手を結びました。幸い大加羅と新羅は些細なことで仲違いし、また不仲に戻っています。

『三国史記』新羅本紀・法興王紀ではこうなっています。

九年(522年)春三月、加耶國王遣使請婚。王以伊食比助夫之妹送之。十一年(524年)秋九月、王出巡南境拓地、加耶國王來會。十二年(525年)春二月、以大阿食伊登爲沙伐州(慶尚北道尚州市)軍主。

この「加耶國王」「加羅王」とは大加羅王(伴跛国王)です。倭国の友好国である南加羅(金官国、任那)は、大加羅や新羅に攻め込まれて滅亡寸前です。近江毛野のすべきことは、新羅や大加羅の干渉をはねのけて、任那を倭国の属国として建て直すことです。頑張って下さい。

任那復興会議

是月、遣近江毛野臣使于安羅、勅勸新羅更建南加羅・喙己呑。百濟遣將軍君尹貴・麻那甲背・麻鹵等、往赴安羅、式聽詔勅。新羅、恐破蕃國官家、不遣大人而遣夫智奈麻禮・奚奈麻禮等、往赴安羅、式聽詔勅。於是、安羅、新起高堂、引昇勅使、國主隨後昇階、國內大人、預昇堂者一二。百濟使將軍君等在於堂下、凡數月再三、謨謀乎堂上。將軍君等、恨在庭焉。

この月(継体23年=529年3月)、近江毛野を安羅に遣わし、新羅に勅を勧告して、南加羅と喙己呑を再建しようとした。百済は将軍の尹貴・麻那甲背・麻鹵らを安羅に派遣し、この(倭王の)詔勅を聞かせた。新羅は蕃国の官家を破った(任那諸国を攻め取った)ことを恐れ、大人(大臣や将軍)を遣わさず、夫智奈麻禮・奚奈麻禮らを安羅に遣わして詔勅を聞かせた。安羅は新たに高堂を建てて(倭国の)勅使を昇らせ、安羅の国主はその後から階段を登ったが、国内の大人(大臣)でも共に昇殿したのは1人か2人であった。百済の遣わした将軍らは堂下に置かれ、数ヶ月に渡り再三会議が開かれた。百済の将軍らは庭に留め置かれたことを恨んだ。

ようやく近江毛野が韓地に到来し、安羅(咸安)で会議が開かれました。南加羅(金海)のすぐ傍で、好太王碑文にも見える倭国の友好国です。しかし新羅からの出席者は下っ端ばかりですし、せっかくの百済からの出席者は無礼な行いに腹を立ててしまいました。毛野も安羅も外交儀礼をきっちりと学んで頂きたいものです。結局会議は決着がつかず、こうなります。

夏四月壬午朔戊子、任那王己能末多干岐、來朝言、啓大伴大連金村曰「夫海表諸蕃、自胎中天皇置內官家、不棄本土、因封其地、良有以也。今新羅、違元所賜封限、數越境以來侵。請、奏天皇、救助臣國。」大伴大連、依乞奏聞。是月、遣使送己能末多干岐、幷詔在任那近江毛野臣「推問所奏、和解相疑。」

夏4月、任那王の己能末多干岐(金官国王)が来朝し、大伴金村と会見して述べた。「海外諸国に胎中(応神)天皇が直轄地を置かれてから、本土を棄てず(地元の王を)その地に封建したのは、まことに良いことです。いま新羅は初めに(倭国から)賜った領地の限界を違え、たびたび越境して侵略して来ます。どうか天皇に上奏し、我が国を救助して下さい」大伴金村は乞われるままに奏上した。この月、使者を派遣して任那王の己能末多干岐を送り、あわせて任那にいる近江毛野に詔を届けて「任那王が上奏した話をよく問いただし、任那と新羅が相互に疑い合っているのを和解させよ」と命じた。

しびれを切らした任那王(南加羅・金官国王)は直接倭国へ赴き、大伴金村を介して倭王に問題解決を要請します。4月とありますが、数ヶ月も会議したはずですから秋か冬です。倭王は勅書を持たせて帰らせ、毛野に「ちゃんとやれ」と問いただします。ほんとに大丈夫でしょうか。

毛野、キレた

於是、毛野臣、次于熊川召集新羅・百濟二國之王。新羅王佐利遲、遣久遲布禮、百濟、遣恩率彌騰利、赴集毛野臣所、而二王不自來參。毛野臣大怒、責問二國使云「以小事大、天之道也。何故二國之王、不躬來集受天皇勅、輕遣使乎。今縱汝王自來聞勅、吾不肯勅、必追逐退。」久遲布禮・恩率彌縢利、心懷怖畏、各歸召王。

そこで毛野は熊川(任那の久斯牟羅とも)に赴き、新羅・百済の両国王を召集した。新羅王の佐利遅(法興王、募秦)は久遅布礼を遣わし、百済は恩率彌騰利を遣わして毛野のところへ赴かせたが、両国の王は来なかった。毛野は激怒して両国の使者を問責し、「小が大に仕えるのは自然の道理ではないか。なぜ両国王は自ら来て天皇の詔勅を受けず、小物を寄越したのだ。もうお前らの王が来て勅を聞こうとしても、おれは追い払ってやる!」と発言した。両国の使者は恐れて帰り、国王に報告した。

毛野は百済・新羅を見下し、怒らせてしまいました。当時の(また日本書紀編纂時の)倭国・日本からすれば両国は属国ですが、こう言われれば相手もメンツがありますから、怒るのは当然です。

由是、新羅改遣其上臣伊叱夫禮智干岐率衆三千、來請聽勅。毛野臣、遙見兵仗圍繞衆數千人、自熊川入任那己叱己利城。伊叱夫禮智干岐、次于多々羅原、不敬歸待三月、頻請聞勅。終不肯宣。伊叱夫禮智所將士卒等、於聚落乞食、相過毛野臣傔人河內馬飼首御狩。御狩、入隱他門、待乞者過、捲手遙擊。乞者見云「謹待三月、佇聞勅旨、尚不肯宣。惱聽勅使、乃知欺誑誅戮上臣矣。」乃以所見、具述上臣。上臣抄掠四村、金官・背伐・安多・委陀、是爲四村。盡將人物、入其本國。或曰「多々羅等四村之所掠者、毛野臣之過也。」

新羅は改めて上臣(大臣)の伊叱夫禮智干岐(『三国史記』にいう異斯夫)に兵3000を率いさせて毛野のもとへ派遣し、勅を聞くことを願った(圧力をかけた)。毛野は遥かにこれを見て、熊川から任那の己叱己利城に入った。伊叱夫禮智干岐は多々羅原に宿営し、両者が対峙すること三ヶ月であったが、毛野は勅を伝えなかった。新羅の兵士らが村落で食糧を現地調達していると、毛野の従者の河内馬飼首御狩がこれに出くわした。御狩は他人の門に隠れてやり過ごし、腕まくりして遠くから殴るフリをした。新羅の兵士らは帰って上臣にこれを告げ、上臣は金官・背伐・安多・委陀(多多羅・須那羅・和多・費智とも)の4村を掠奪すると、兵を率いて帰還した。人々は「これは毛野のせいだ」と言った。

なんということでしょう。新羅も百済も大加羅も任那も、倭国を軽んじるようになってしまいました。全部毛野のせいです。倭国では9月に重臣の巨勢男人が薨去します。物部麁鹿火は筑紫で戦後処理中でしょうし、残る重臣は大伴金村です。彼か天皇自身が呼び戻すしか…

廿四年春二月丁未朔、詔曰「自磐余彥之帝・水間城之王、皆頼博物之臣・明哲之佐。故、道臣陳謨而神日本以盛、大彥申略而膽瓊殖用隆。及乎繼體之君、欲立中興之功者、曷嘗不頼賢哲之謨謀乎。爰降小泊瀬天皇之王天下、幸承前聖、隆平日久、俗漸蔽而不寤、政浸衰而不改。但須其人各以類進、有大略者不問其所短、有高才者不非其所失。故、獲奉宗廟、不危社稷、由是觀之、豈非明佐。朕承帝業、於今廿四年、天下淸泰、內外無虞、土地膏腴、穀稼有實。竊恐、元々由斯生俗・藉此成驕。故、令人舉廉節、宣揚大道、流通鴻化。能官之事、自古爲難。爰曁朕身、豈不愼歟。」

継体24年(530年)春2月、天皇は詔して「みんながんばれ」と言われた。

こんな時に漢文(崔寔政論)の引用でごまかさないで下さい。「天下清泰、内外無虞」どころではないはずです。

帰ってくれ毛野

秋九月、任那使奏云「毛野臣、遂於久斯牟羅起造舍宅、淹留二歲、懶聽政焉。爰以日本人與任那人頻以兒息、諍訟難決、元無能判。毛野臣、樂置誓湯曰、實者不爛、虛者必爛。是以、投湯爛死者衆。又、殺吉備韓子那多利・斯布利、恆惱人民、終無和解。」於是、天皇聞其行狀、遣人徵入、而不肯來。顧以河內母樹馬飼首御狩奉詣於京而奏曰「臣、未成勅旨。還入京鄕、勞往虛歸、慙恧安措。伏願、陛下、待成國命入朝謝罪。」奉使之後、更自謨曰「其調吉士、亦是皇華之使。若先吾取歸、依實奏聞、吾之罪過必應重矣。」乃遣調吉士、率衆守伊斯枳牟羅城。

秋9月、任那の使者が上奏して言った。「毛野は久斯牟羅に邸宅を構え、2年も(3年とも)滞留して政務も怠っています。日本人(倭人)と任那人の混血者の帰属争いについても裁判の能力がありません。毛野は誓湯(探湯)を楽しみのために置き、『真実を言えば爛れぬ、嘘つきは必ず爛れる』と言って熱湯の中に投げ込み、死者が多く出ています。また吉備韓子(吉備の倭人男性と韓人女性の混血)の那多利と斯布利を殺すなど、常に人民を悩ませ、和解しません」。天皇はこれを聞き、人を遣わして召還したが、毛野は帰還しようとしなかった。そして御狩を遣わして「まだ勅命を果たさず、虚しく帰るわけには参りません。任務を終えてから帰国して謝罪します」と上奏した。そして「調吉士(つきのきし)は勅使だ。彼が先に帰って報告すればヤバい」と考え、調吉士に兵を率いさせて伊斯枳牟羅城を守らせた。

毛野のダーク加羅手カルマがグングンしています。

於是阿利斯等、知其細碎爲事、不務所期、頻勸歸朝、尚不聽還。由是悉知行迹、心生飜背、乃遣久禮斯己母使于新羅請兵、奴須久利使于百濟請兵。毛野臣、聞百濟兵來、迎討背評、傷死者半。百濟、則捉奴須久利、杻械枷鏁而共新羅圍城、責罵阿利斯等曰、可出毛野臣。毛野臣、嬰城自固、勢不可擒。於是、二國圖度便地、淹留弦晦、筑城而還、號曰久禮牟羅城。還時觸路、拔騰利枳牟羅・布那牟羅・牟雌枳牟羅・阿夫羅・久知波多枳五城。

阿利斯等(任那王)は毛野がしょうもないことばかりして任務を果たさないことを知り、しきりに帰国を勧めたが、毛野は聞き入れなかった。そこで離反の心を起こし、久禮斯己母を新羅へ、奴須久利を百済へ遣わして兵を求めた。毛野は百済兵が来ると聞いて背評の地で迎え撃ったが、死傷者が兵の半数に達した。百済は奴須久利を捕虜にして縛り上げ、新羅と共に城を囲み、阿利斯等を罵って「毛野臣を出せ」と言った。毛野は籠城して抵抗し続けたので、両国の兵は撤退し、帰路に5つの城を奪った。

ついに百済も敵に回りました。

冬十月、調吉士至自任那、奏言「毛野臣、爲人傲恨、不閑治體、竟無和解、擾亂加羅、倜儻任意而思不防患。」故、遣目頰子、徵召。是歲、毛野臣、被召到于對馬、逢疾而死。

冬10月、調吉士が任那から(倭国に)至り、上奏して言った。「毛野は傲慢で心ねじけ、政治が下手で和解することを知らず、加羅を掻き乱しました。自分勝手で思うままにし、災いを防ぐことができません」。そこで目頰子(めづらこ)を遣わして呼び戻した。この年、毛野は召還されて対馬に到着し、病気になって死んだ。葬送の船は(河内から)河を遡り近江に入った。

結局何も解決しないまま、近江毛野は死んでしまいました。おしまいです。

『日本書紀』の記述は日本(倭国)側の大本営発表なので本当かどうか怪しく、全部毛野に責任をなすりつけていますが、もとをただせば継体天皇と大伴金村らが百済に肩入れし過ぎたのが発端です。新羅・高句麗による介入もありますから全部倭国の責任とは言えませんが、百済も倭国が気安く土地を割譲してくれるのをいいことに、任那を百済領にしようと蠢きます。

金官国滅亡

『三国史記』新羅法興王紀、地理志金海小京条、『三国遺事』所収「駕洛国記」に引く「開皇録」では、新羅の法興王19年、梁の武帝の中大通4年壬子(532年)に第10代金官国主の金仇亥が妻子・国民と共に新羅に降伏したとあります。新羅王は喜んで彼らを迎え、金仇亥に食邑としてもとの金官国の地を与え、金官郡を設置したといいます。ここに任那加羅の盟主であった金官国は滅亡し、大加羅国が加羅諸国の盟主となったのです。

つまり『日本書紀』にいう「任那王の己能末多(このまた)干岐」は金仇亥です。金は姓で、干岐は王を指す韓語ですから名は己能末多です。仇亥は別の当て字でしょうか。「金仇亥が倭国に渡り欽明天皇になった!」とかいう韓国人の与太話もあるそうですが、論ずるにも及びません。

まだ倭国が南韓から駆逐されたわけではありませんが、南韓における倭国の勢力は大きく衰えました。この任那・加羅問題は後々まで長引きます。

◆金◆

◆金◆

このような国外状況の中、継体天皇は崩御しました。その崩年には様々な説があり、議論になっています。諸説を検討して推定してみましょう。

【続く】

◆

いいなと思ったら応援しよう!