【向日葵は枯れていない!第2章】41.ギラヴァンツ北九州 2025シーズン展望 ~②編成から考える~

明けましておめでとうございます。

今シーズンもギラヴァンツ北九州マッチレビュー「向日葵は枯れていない」をよろしくお願いいたします。

今シーズンは「ストレートイン」を目指すギラヴァンツ再生の第2章と呼べる位置づけかと考えています。

新年1回目の記事は、昨年暮れに引き続き、新シーズンの展望を行います。

前回の記事の予告どおり、今回は編成面から考えていきます。

1.チームが目指すサッカーの全体像

まずは2025シーズンについて、クラブがどのようなサッカーを展開したいのか改めて確認してみたいと思います。

やはり昨年12月8日に開催されました2024シーズン報告会第二部での池西SDの報告がヒントになります。

YouTubeでは14分55秒~の場面に注目しました。

この前の場面で得点力不足を指摘、失点数について一定の評価を行った上で「ハイインテンシティ」、「ハイポゼッション」のチームスタイルについての評価を行っています。実は筆者はこれらのチームスタイルについては初めて知ったのですが、非常に理想が高い、志が高い目標であると感じました。

しかし、この2点を両方ともハイレベルに表現出来れば、2025シーズン目標とする「ストレートイン」も達成できると考えます。

池西SDの評価は各項目すべて「△」でしたが、「ハイインテンシティ」の部分に関しては2024シーズンでもある程度出来ており、より課題となりそうなのは「ハイポゼッション」の達成にあると感じました。

この点は前回の筆者の記事とも通じる部分があります。

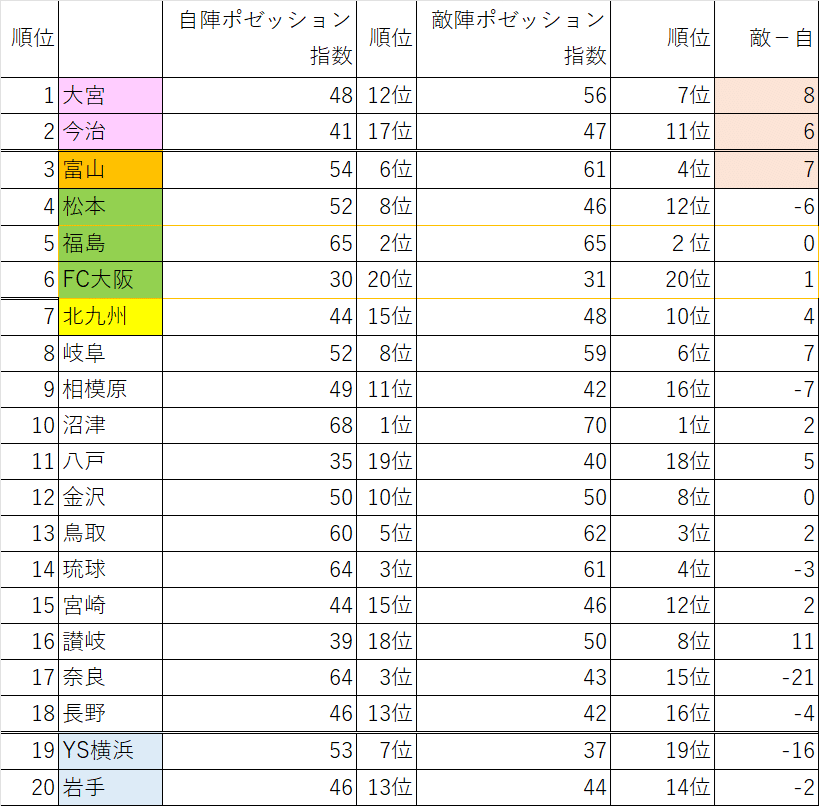

前回記事で示しました自陣・敵陣のポゼッション指数です。

ストレートインした大宮、今治の特長として、自陣よりも敵陣でのポゼッション数値が大きく上がっている点を指摘しました。

北九州はこの2チームと同じぐらいの自陣ポゼッションは出来ており、かつ自陣<敵陣とはなっているのですが、敵陣でのポゼッションについてはまだまだその指数を伸ばせる余地があると考えます。

つまり、2025北九州の新布陣が敵陣ポゼッションを伸ばせる陣容であるかどうかについて考えていけば良い訳です。

2.敵陣ポゼッションを高めるための要素

ここで立ち止まって考えてみたいのが、敵陣ポゼッションを高めるとはどういうことなのか?という点です。

おそらく自陣ポゼッションについては、最終ラインでのボール回しによる保持や、中盤に繋いだボールをもう一度やり直すなど、相手の動きを見ながらボールの出し所を探る、そして相手のプレスを回避するという技術、仕組みの確立により高められる。この点については想像しやすいと思います。

敵陣ポゼッションの場合はどうでしょうか?

筆者は2つの要素が大きいと考えています。

ひとつめはコンビネーションプレーの多用です。

コンビネーションプレーとは、3人以上の選手でボールを流動的に動かしていくことと筆者は認識しています。北九州でいえば1トップの永井、トップ下の岡野、右サイドハーフの高昇辰、更にはここに右サイドバックの山脇らがパス交換、おとりになる動きを交えながらゴールに迫るようなプレーです。

もっと具体的に述べますと、2024第17節ホーム奈良戦前半、岡野がシュートに至った場面はまさにコンビ―ネーションプレートいえます。

前回の記事でも少し述べましたが、実は2024シーズンの北九州は敵陣でのコンビネーションプレー使用率が低かったのです(22.8%)。

この数値が自動昇格組なると、大宮(30.7%)、今治(32.9%)共に30%台に達する訳です。

敵陣でのコンビネーションプレーを増やすには、これまで以上に敵陣に人数を割かなくてはなりません。

そしてふたつ目の要素は「敵陣回収」です。

個人的には2023シーズンのJ2千葉は高い敵陣回収力によって高い敵陣ポゼッションを実現していました。当時対戦した岡山は、自陣から脱出できないハーフコートゲームを強いられ0-5で大敗した苦い経験もしています。

敵陣における「ハイポゼッション」の実現には「ハイインテンシティ」が付き物ともいえるのです。

2024シーズンのJ3では、長野や八戸といったハイプレスに特化したチームの奪取数値が高いのは当然のこととして、やはり自動昇格した大宮、今治の数値の高さも注目すべきポイントです。

選手個人のポイントにおいても、大宮では小島、今治ではトーマス・モスキオンといったボランチの選手の奪取率が高い点は、敵陣での回収に優れていることを示す指標の一つであると考えられます。

3.編成を考える

では上述してきました視点を踏まえて、本日(2025/1/1)時点での編成について考えてみたいと思います。

(1)全体編成について

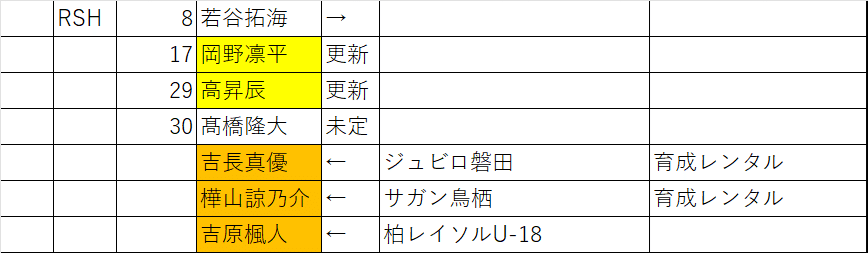

現時点(2025.1.1)で動向が判明していないのはMF(30)髙橋隆大のみとなっています。これは所属元のG大阪の発表タイミングと合わせるため、もう少しずれ込むことも考えられます。

また、DF(13)工藤孝太については、正式発表はまだですが、報道媒体、表現等から、所属元の浦和から岡山へのレンタルは確実なものと考えます。今季、岡山からレンタル加入していたGK谷口璃成は完全移籍へと切り替わりました。

① 目立つ主力の更新

増本体制2年目の継続性を確保する上で、18人の選手が契約を更新(完全移籍の谷口を加えると19人)した点は大きなプラスといえます。

GKを除くFPは15人が更新、前シーズンの主力を残せるだけでも補強と呼ばれるJ3においては、ライバル他クラブと比較しても大きな優位性を獲得したといえるでしょう。

主力の流出については、磐田に復帰した藤原、栃木Cに移籍する乾、岡山に移籍する工藤の3人に止まっています。

藤原はスペシャルな存在であった訳ですが、新チームの戦術に影響が出そうなのは、実は後者の2人ではないかと筆者は考えています。

この点については、また後程述べます。

② 目立つ育成型期限付き移籍

そして、育成型期限付き移籍による新加入選手が5人と多い点も大きな特長です。

この特長にも2つの意味が隠されていると考えます。

ひとつ目はネガティブな面でお金の問題です。

2023年度のギラヴァンツ北九州の最終損益は1億1600万円の赤字、営業収入は9億3200万円と前年度比8.9%の減少となりました。

この影響に伴い、2024年度のトップチーム人件費は、2023年度の2億8500万円から更に減少したものと推察します。

2025年度に関しても、有力スポンサーがユニフォームスポンサーから撤退しているとの情報もあり、やはり厳しい予算運営を強いられることが予想されます。

よって、移籍金を支払うような完全移籍で有力選手を獲得することはおそらく難しく、自ずとレンタル移籍が多くなるのですが、更に育成型であれば23歳以下の選手が対象となるため、将来有望な選手であってもC契約であったり、A契約であっても年俸がまだ高額ではなく、移籍先としても人件費を抑制できるメリットがあります。

ふたつ目のポイントは若手育成への自信がクラブに根付き始めたと思われる点です。

これこそがまさに藤原や工藤が残してくれた財産とも言えますが、北九州が積極的に育成型期限付き移籍を受け入れているという点です。

新門司のクラブハウス、練習施設などの練習環境、そしてミクスタの充実した試合環境を売りにし、「若手成長の登竜門」としてブランディングしていく戦略なのではないかと推測します。

③ 増本&池西色が強まる

若手の育成という点では、前任の小林体制でも新卒選手を多数獲得していたのですが、今回のオフではこの新卒1~4年目の選手が数多く契約満了を迎えました。彼らに共通しているのは、パスワークに長けた技術が高い、いわゆる巧い選手が多い点です。

一方で現体制においては、ゴールへの直結という点において火力不足や積極性に欠けるという評価がなされていたと推測します。

シーズン報告会でも言及されていましたが、得点力不足の解決は大きなテーマであり、これまでよりもゴールに向かって強く、速く迫れる選手が求められた点は間違いありません。

(2)ポジション別編成について

ここからはポジション別にみていきます。

新シーズンのシステムは当然不明ですが、一応昨シーズンの4-2-3-1に当てはめて考えてみたいと思います。

① ゴールキーパー

磐田から杉本を加えて5人体制になりました。

やはり田中の復帰時期が現段階では明確ではなく、開幕直後は田中抜きで戦う可能性もある点、その序盤戦を任せるキーパーとしては大谷も伊藤も決め手を欠くことから、至近距離のシュートストップという田中と同じ特徴を持つ杉本を獲得して、万全を期したいという考えが見えてきます。

杉本のパフォーマンス次第では、そのままレギュラーを獲得する可能性もあるように感じます。田中と良い競争になりそうです。

② センターバック

実は昨シーズンも本職CBは4人、そのうち杉山、工藤を軸に長谷川がサブに回る体制で1シーズンを乗り切りました。

その杉山、長谷川が欠場した第33節のアウェイFC大阪戦は坂本、工藤、前田の急造3バックで臨みましたが、やはりFC大阪にパワーで押し込まれてしまいました。このFC大阪戦が大きなタームポイントになったと考えるならば、高さと強さに定評がある東の獲得は理に適った補強といえます。

一方で工藤の流出は、彼が今シーズン叩き出した高い守備スタッツから堅固な守備という前提、そして左足からのフィード、ハイラインの維持という観点からも、チームが目指す「ハイポゼッション」の構築に暗雲をもたらすものといえます。

レフティに関しては、宮崎で経験を積んだ辻岡を獲得していますが、工藤の完成度と比べるとまだまだ伸びしろもあるように見えます。

また東のプレー集をみていますと、J1相手のプレス回避、右足による味方左サイドへのフィードも安定してました(もちろん良いプレーのみですが)。

この2人の更なる成長に懸ける面はありますが、今シーズンの昇格体制をより確かなものにするのであれば、群馬を満了になった中塩といった経験豊富なレフティを獲得するのも手であると考えます。

③ 右サイドバック

右サイドバックについては、山脇の残留が非常に大きいといえます。

バックアップに坂本、相模原や鹿児島などで実績がある星、更に期待のユース出身、世良が控えるとあれば、充実したポジションといえます。

坂本は3CBの右も務められます。チーム戦術に幅をもたらす存在といえます。

④ 左サイドバック

左サイドバックに関しては、前述の辻岡、山形の期待株、坂本が加わるなど守備の観点では人材が揃ったのですが、ゴールに絡んでいける、敵陣でのコンビネーションプレーにも絡める乾の代えは効かず、チームとして左サイドバックの役割や攻撃関与などについて修正が必要に感じます。

⑤ センターハーフ(ボランチ)

藤原は磐田へ復帰しますが、井澤、高吉の成長、そして高柳の獲得により層が厚い、質が高い中盤の構成になりそうです。「ハイポゼッション」という点では非常に心強い陣容になったと思います。

一方で「ハイインテンシティ」という観点からは、ボール奪取に優れた刈り取り型の選手を、例えば奪取数値が高い選手が揃っているチーム、八戸や長野などから獲得を検討しても良かったのではないかと考えます。

この点は高吉の更なる成長に懸けたいところです。

このポジションに昨シーズン以上に求められるのは最終ラインからのボールの引き出しであると考えます。ここも高吉、そして高柳の成長に期待したいところです。

⑥ 右サイドハーフ

樺山、吉長と独力で仕掛けられるアタッカーを加えた。吉原もボックスへの進入に特長を持ち、ワントップ永井らとのコンビネーションプレーで魅せてくれそうな予感があります。

一方、岡野や高昇辰は攻撃面のみではなく、前線からのプレスでは新加入選手よりも計算できるとみます。非常に競争が激しくなりそうなポジションです。

⑦ 左サイドハーフ

チームとしてのボール運び一つによっては、選手のチョイスが変わってきそうなポジションです。最終ラインからグラウンダーのボールを当てるなら牛之濱が最も良いですし、浮き球を収めさせるなら高昇辰、よりコンビネーションプレーでの突破を図るなら、河辺や高柳の起用も有り得るでしょう。

表には書きませんでしたが、乾がいなくなったことを考えると、樺山や吉長をこちらのサイドに回して単独での崩し、カットインからのシュートに期待するという選択肢もありそうです。状況によっては星の起用もありそうです。

このポジションも新戦力が既存戦力と同様にプレスを仕掛けられるかが起用のポイントになりそうです。

⑧ オフェンシブミッドフィルダー(トップ下)

このポジションも様々な選手の競争になりそうな中、ベテラン町田を獲得した点は面白いと思います。ワントップ永井とのコンビネーションプレーに期待したいところですが、このポジションで昨シーズン最も永井としっくりくるコンビと感じたのは岡野でした。

⑨ 1トップ

最も動きがなかったポジションですが、ここは永井の更新が一番の補強ということでしょう。一方で永井不在の時の手当てをどうするかもポイントになるのですが、2列目に人材が揃った分、高昇辰をもっとトップで起用するのも面白いと思います。ディフェンスの心配をしなくても良い点が大きいですし、最も永井が担う役割を近い形で体現できる選手であると思います。

(3)現段階で考える基本配置

それでは上述した観点から現時点で考えられる基本配置をつくってみました。攻撃時(保持時)3-4-2-1、守備時(非保持時)4-4-2です。

最初に述べましたように、乾や工藤が抜けた状況でいかに新戦力を組み合わせて「ハイポゼッション」からゴールを奪うかという点を重視しました。

昨シーズンと比べると左サイドの推進力はどうしても落ちてしまうかもしれません。そこで、攻撃時には右の山脇をより前に出していく。

そしてセンターバックとしての能力も発揮できる辻岡や坂本(稀)を3バックの左に配置し、ここからのボール運びは左のスペースを狙った浮き球のフィードを中心にし、地上で繋ぎたい時は高吉が必ず下りてサポート、左をサポートできる高柳が前に出て縦関係になるというイメージです。

左ウィングバックには可変システムに慣れている河辺を軸に、右サイドのスペシャリストである吉長を回してみるのも面白いと思います。

右の自陣からの運びは杉山が中心になりますが、3バック化することでこれまでよりも、明確に右前方に視野を確保することが可能になります。フィードの精度向上が期待できるという考え方です。

4.まとめ

以上、今シーズンの北九州の編成について思うところを述べてきましたが、課題である「ハイポゼッション」の向上、特に敵陣ポゼッションについてはかなりの向上が期待できると考えますが、やはり左サイドからの推進力の維持と敵陣から自陣への運びについては、仕組みを手直す必要があるように思いました。

そういう意味では藤枝や熊本での指導歴がある増嶋真也コーチの就任は、チームの大きな助けになるのではないかと期待しています。

新シーズン展望、次回は相手関係について考えてみたいと思います。

ストレートインが可能な陣容なのかという点ですね。

今年もよろしくお願いいたします。

今回もお読みいただきありがとうございました!

※敬称略

【自己紹介】

雉球応援人(きじたまおうえんびと)

J1ファジアーノ岡山、J3ギラヴァンツ北九州レビュアー

レビュー作成が趣味を超えてライフワークになりつつある。

昨シーズンは岡山悲願のJ1初昇格のゲームを記すことが出来た。

今シーズンも初のJ1の舞台となる岡山、念願のJ2復帰へ向けて勝負に撃って出る北九州の戦いぶりを追っていく。

日々勉強、分析、解析、解釈、更に磨いていきたい。

岡山在住の開業社労士。今年も日常に追われるが、アウェイ遠征で鉄道旅を楽しみたい。2000年前後に北九州(市立)大学に在学。北九州は第2の故郷、未だに愛着は消えない。