【ファジサポ日誌】26.反撃すること風の如し~第40節vsヴァンフォーレ甲府~

こんにちは!(※写真は甲府方面へ向かう特急あずさ、E353系です)

過去最高の成績を挙げているファジアーノの今シーズン、チームが更新している様々な新記録をじっくり味わう余裕が無いのは、W杯を控えハイペースでリーグ戦を消化しているからなのか?

それとも、ひりつくようなJ1昇格争いの緊張感がそうさせるのか?

皆さまはいかがでしょうか?

痛恨の金沢戦の敗戦から早くも1週間が経ちました。

J1自動昇格の可能性を残しながらも、プレーオフも視野に入ってきた戦況です。

木山監督のコメントや、今週のファジ関連の記事を読む限りは、プレーオフを意識した戦いを(も)チームは模索するようです。

しかし上ばかり見ている訳にはいかず、3試合を残し4位熊本との勝点差はわずか5。プレーオフに備えて勝点1でもよいという余裕がある訳はなく、是が非でも勝利したい甲府戦でした。

プレーオフを見据えながら、しかし勝利にもこだわらなくてはならない。

更に自動昇格の可能性も消えた訳ではない。実は今のファジアーノは非常に難しい立ち位置に置かれていると捉えることもできます。

また、対戦相手の甲府は水曜日に天皇杯準決勝でJ1鹿島に勝利。

決勝進出の快挙を成し遂げました。

まさに最高潮の雰囲気で臨んでくると思われた甲府に対してファジアーノはいかに戦ったのか?

その戦いぶりは、プレーオフへの意識を垣間見せながらも、勝負への執念をサポーターに魅せてくれたものといえました。一方で大苦戦となったことも事実で、再び大きな課題も抱えてしまいました。

以上のような視点から、アウェイ甲府戦を振り返ります。

1.甲府戦 試合結果&スタートメンバー

2.嚙み合わせが悪かったシステム

3.先制成功の背景

4.「再び」露呈した課題

5.「再び」反撃すること風の如し

1.甲府戦 試合結果&スタートメンバー

2-1の勝利。リーグ戦では苦戦しているとはいえ、強豪であることに変わりない甲府に対してシーズンダブルの達成は評価されるべきです。

しかし、苦戦でした。ボール支配率はわずか35%、被シュート26本と終始甲府に押し込まれる試合展開となりました。

① 天皇杯の勢いを持ち込みたい甲府

水曜日の天皇杯準決勝から中3日の甲府は、リーグ戦出場停止のCB(40)エドゥアルドマンシャに代わり(22)野澤陸、天皇杯スタメンのCF(9)三平に代わって(10)ウィリアンリラが先発しますが、他は天皇杯メンバーを起用しました。

決勝進出の勢いを重視したスタメンといえます。

しかし、天皇杯と異なるのは4バックから3バックにシステムを変更した点です。この点については後に触れます。

② 岡山はプレーオフを見据えた布陣か?

対する岡山は3戦連続でCF(7)チアゴがベンチ外となりました。

今週、クラブから配信されました練習動画では、通常のメニューをこなしているように見えましたが、大事をとったのでしょうか?

この先、岡山はプレーオフを含めて、この甲府戦から最大6試合を戦い続けることになります(もちろんそれを願っています)。

リーグ戦で3位をキープすることも重要ですが、当然プレーオフの方が相手は強力になります。何度も述べますが、最後はJ1・16位との対戦です。可能な限り連戦後半の戦いに(7)チアゴをぶつけたい、この欠場にはそんな意図も感じました。

また(22)佐野がスタメンから外れベンチスタートとなりました。この試合に関しては戦術的意図もあったかと思いますが、U-19日本代表合宿からずっと出ずっぱりの彼のコンディションを考慮したようにも思いました。

岡山のシステムは3-1-4-2と呼べるもので、(15)デューク、(38)永井のツートップの背後に(14)田中と(8)ムークが控える前線4枚。前線に枚数をかけることで、前からのボール奪取を意図していたと考えられました。金沢戦のチームのフォーカスとも一致したスタメンです。

相手の陣地でボール失った時にすぐに切り替えてボールを奪い返して、またそこから攻撃を始めることが僕たちのチームの狙いだが、その切り替えの部分の緩さが今日の試合では少し見受けられたと思う。

(34)輪笠がアンカー。守備時には(16)河野、(24)成瀬の両WBが下がり、IHがアンカー脇を埋める5-3-2のブロックを形成していました。

2.噛み合わせが悪かったシステム

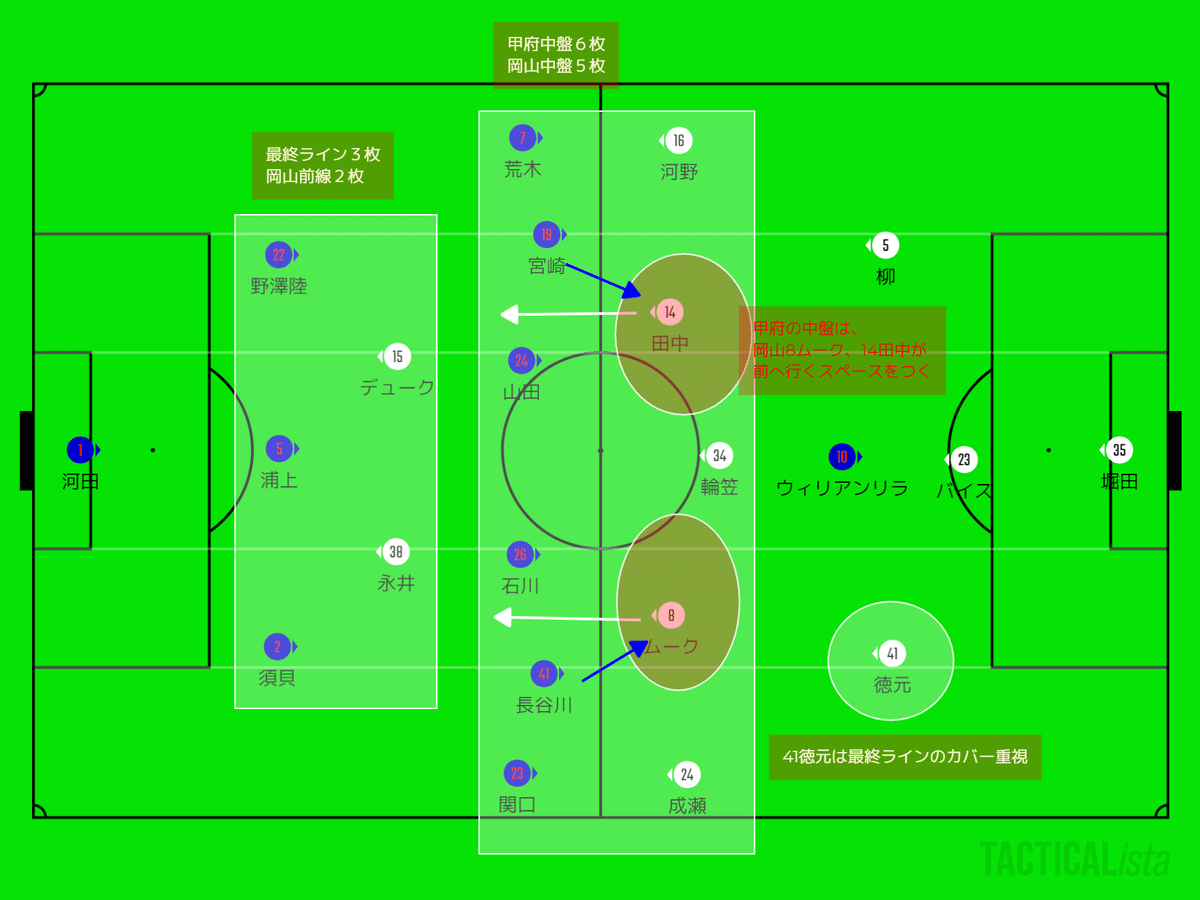

この試合の苦戦の要因のひとつに、甲府のシステムとの噛み合わせの悪さを挙げてみたいと思います。

甲府が岡山対策として3バックで臨んだのかは不明なのですが、結果的に最終ラインを3枚にしたことで岡山2トップのプレスに対して必ずボールの出し所が生まれます。

また前半を見る限りは、WBを含む中盤でも甲府の数的優位が保たれていたように思えました。更に甲府は岡山(8)ムークや(14)田中が前方へプレスした際のスペース、アンカー(34)輪笠の脇のスペースを(41)長谷川や(19)宮崎のドリブルや後方からのパスコースとして上手く使っているように見えました。

甲府は天皇杯や最近のリーグ戦ではずっと4バックで戦っており、鋭い岡山のスカウティングをもってしても甲府の3バック採用は予想外であったのではないでしょうか?

最近の試合でのLCB(41)徳元はLWB(22)佐野の動きに連動してそのポジションを上げていましたが、この試合では左サイドからの攻撃を(24)成瀬の単独突破に任せ、自らの攻撃参加はこれまでと比べると自重気味でした。

これは金沢戦でチーム全体が裏をとられ続けたことに対しての修正と推測します。

② (41)徳元のカバー

この失点シーンの最後で(41)徳元がチラッと画面に入ってきます。細かいポジショニングは分かりませんが、その前のシーンでは一度岡山は(41)徳元の左からビルドアップを試み断念しています。

この左から作ろうとして断念したタイミングで一度下がり目のポジションを取るという選択肢はあったのかもしれません。

今の岡山はLWB(22)佐野が中に切れ込む、またサイドに流れることによって出来た隣レーンのスペースを(41)徳元が使うことで分厚い攻撃を展開しています。(41)徳元のポジショニングは(22)佐野と連動していますのでどうしても前目になりますが(この試合では後半5分のシーンが代表的です)、今後の相手によっては守備リスクも考えなくてはなりません。攻撃時にカウンター対策として、最終ラインのカバー枚数を増やす。これは現実的な選択肢かと思います。

1点勝負のプレーオフを見据えても、私はこの修正は必要なものであったと考えていますが、(41)徳元が攻め上がりを自重することにより、中盤での数的不利を覆すことが難しくなったとも思いました。

試合序盤は岡山の前線4枚が広範に動き回り、数的不利をカバーしているように見えましたが、前半15分過ぎからプレスが掛からなくなり、甲府にボールを持たれるようになった要因のひとつは、甲府とのシステムの噛み合わせの悪さにあったと考えます。

3.先制成功の背景

岡山は序盤から非常に苦戦することになりましたが、前半43分(38)永井の初ゴールにより先制に成功しました。

次はこの先制点の背景について探ってみたいと思います。

これについては甲府の攻勢が強まったことも関係していたとみています。

システムの噛み合わせから、甲府が最終ライン、中盤で数的優位に立ち、岡山のプレスが無効化するにつれ、甲府は攻撃姿勢を強めてきました。

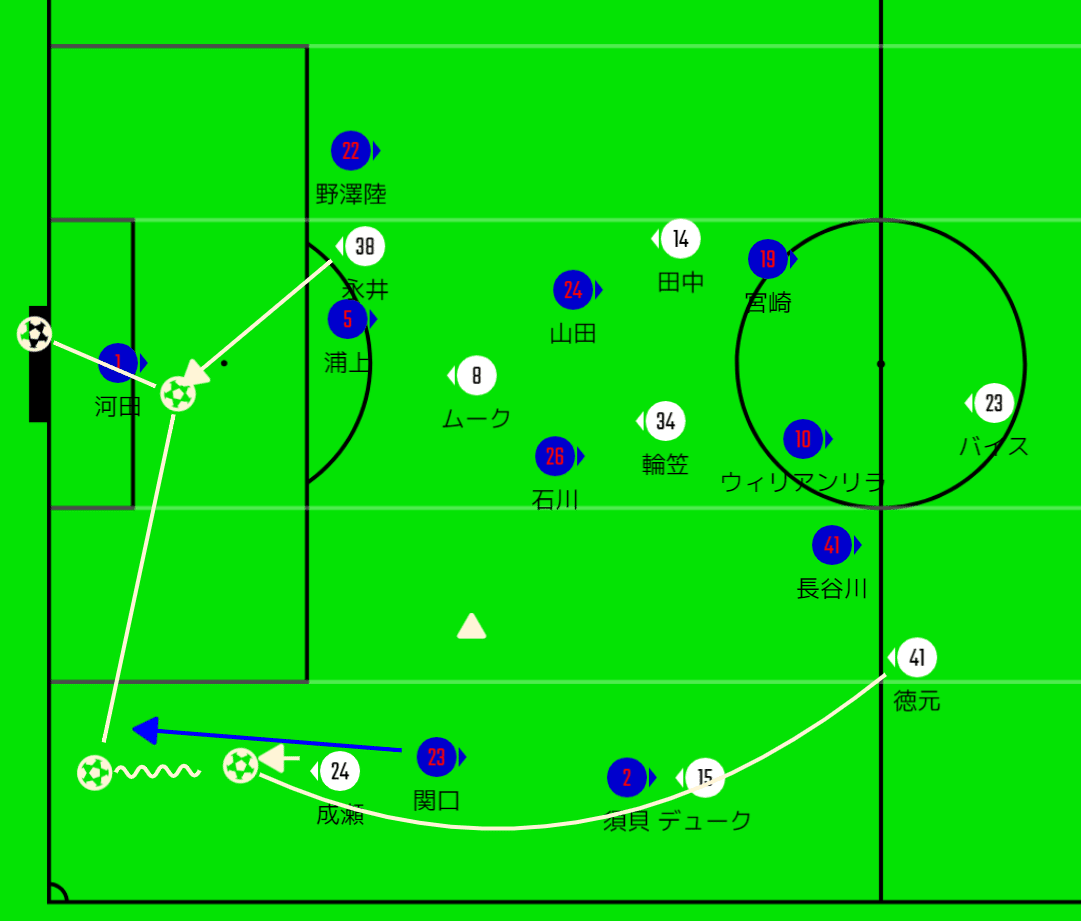

攻撃時にRCB(2)須貝の位置を上げてきたのです。

甲府は実質2CBの形になり、岡山2トップとは2対2になりますが、ここにボランチの(24)山田がアンカーのような形でサポートします。

この(2)須貝の上がりはRWB(23)関口を前に出す効果があり、また(24)山田がアンカーに入ることで岡山の中盤とギャップを作り、LIH(19)宮崎らにスペースが生まれやすくなる効果が図れていたように見えました。

甲府の攻撃はシステム可変のパターンが多く、その可変もスムーズでした。更に(1)GK河田からビルドアップするパターンと(1)河田や最終ラインからロングボールで一気に裏を狙うパターンを織り交ぜており、非常に厄介であったといえます。

しかし、岡山の先制点はこの甲府の変化の隙を突いたものでした。

前半43分のシーンです。

このシーンの直前も甲府が押し込む時間が続いていましたが、(38)永井が自陣内でファールをもらい、FKで岡山が陣地回復を図った後のことでした。ハーフライン付近でボールを持った(41)徳元が前方を見ると、甲府(2)須貝の後方にぽっかりスペースが開いていたのです。

(41)徳元はスペースへ素早くロングボールを送ります。

これに反応したのが、LWB(24)成瀬でした。

この日、左サイドを攻守に疾走していた(24)成瀬のロングボールへの反応は抜群で、ボールに追いつくと一気に甲府左サイド奥へ。甲府は(23)関口がカバーに入りますが、間に合いません。

(24)成瀬は間髪入れずに鋭いグラウンダーのクロスを送ります。

これにゴール前に走り込んだ(38)永井がゴール右隅に流し込みました。

/

— Jリーグ(日本プロサッカーリーグ) (@J_League) October 9, 2022

待ちに待った移籍後初ゴール🐉

\

🎦 ゴール動画

🏆 明治安田生命J2リーグ 第40節

🆚 甲府vs岡山

🔢 0-1

⌚️ 43分

⚽️ 永井 龍(岡山)#Jリーグ#甲府岡山 pic.twitter.com/xxpvD797nh

「反撃すること風の如し」

対戦相手が甲府ということもあり、風林火山をもじったこんな言葉が脳裏を駆け巡りました。あっという間の先制劇でした。

左サイドに流れていた(15)デュークに甲府(2)須貝を引きつける意図があったかどうかは分かりませんが、甲府が攻勢をかけたことにより(2)須貝の位置が比較的高めとなり、甲府陣内にわずかながらスペースができた、そしてこれを見逃さなかった(41)徳元、(24)成瀬の目が見事でした。

そして、(24)成瀬が利き足の右に持ち変えることなく、左足で迷いなくクロスを入れた勇気も素晴らしかったです。

本職の右SBでは(16)河野が不動の地位を築いている今、左サイドでの出場が増えていた(24)成瀬、おそらく左足でのクロスを相当練習していたのではないでしょうか?

更に待望の(38)永井の移籍後初ゴールです。

その動きの質の高さは、これまでの試合でも多くのサポーターが認めるところでしたが、ストライカーとして本人も最も欲していたゴールは、一見流し込むだけの簡単なものにも見えますが、相手CBをファーに意識させる駆け引き、面で当てるスキル、非常に見事でした。

このゴールの質の高さについては、かつて鳥栖、横浜FC、川崎、甲府などで活躍した武岡優斗さんのツイートを紹介しておきます。

岡山の永井のゴール前の動き。

— 武岡優斗 (@yutotakeoka17) October 9, 2022

クロスの入り方のお手本のような動き。

出し手と受け手のタイミングが合い。

精度があれば、ここというポイントで崩せるよなー。

「出し手と受け手のタイミングが合い、精度があれば、ここというポイントで崩せる」。シンプルですが、このシンプルな仕組みでゴールを奪うことができるのは間違いなく今の岡山の強みなのです。

4.「再び」露呈した課題

しかし、この永井の先制ゴールで試合全体の形勢が逆転する訳でもなく、寧ろリードされたことで甲府のボール支配は更に強まることになりました。

岡山は(5)柳、(23)バイスを中心とした強さと適切なカバーリングを中心に甲府の攻撃を跳ね返し続けます。

この「最後をやらさない」守りも岡山の強みですので、ある意味岡山ペースなのですが、さすがにシュート26本を打たれ、CK11本を与える展開では失点は免れられません。

甲府の巧さはあるのですが、岡山ボールとなった際にすぐに(15)デュークの頭を目がけてロングボール一辺倒になってしまう。この試合では、シーズン序盤にみられた岡山の「悪癖」が再び姿を見せたといえます。

金沢戦の後ですから失点をしたくないという心理状況も影響しているのかもしれませんが、自陣からドリブルなどで持ち運ぶ勇気を選手たちには求めたいです。これが出来るのが岡山では現状(7)チアゴや(9)ハンということになります。

ドリブルで持ち運べないのであればキープ力のある(27)河井に預ける。

このやり方も再考してほしいものです。

5.「再び」反撃すること風の如し

この流れを変えたのが、後半32分(9)ハンの投入でした。

わずか3分後、(41)徳元のロングスローのこぼれ球を、こちらも途中出場となった(22)佐野がシュート、甲府(1)河田が前に弾いたところを(9)ハンが押し込みます。投入からわずか3分後、再び「反撃すること風の如し」といえる値千金の決勝ゴールとなりました。

🎦 ゴール動画

— Jリーグ(日本プロサッカーリーグ) (@J_League) October 9, 2022

🏆 明治安田生命J2リーグ 第40節

🆚 甲府vs岡山

🔢 1-2

⌚️ 80分

⚽️ ハン イグォン(岡山)#Jリーグ#甲府岡山 pic.twitter.com/0q4qjxl3B9

この(41)徳元のロングスロー、映像からもいつものロングスロー以上に腕を振っていることがわかります。昇格に懸ける岡山の執念の象徴でした。

(9)ハンはゴール後も自陣で得たボールを重戦車のような力強いドリブルで前方へ運びます。この働きにより、試合終盤になりようやく岡山の時間を作ることができた。この試合の勝因のひとつであったと考えます。

まとめ

以上、後半は流すような書き方になってしまい恐縮ですが、この甲府戦を簡単にまとめます。

1.岡山の布陣はプレーオフを見据えているように見えた

2.甲府の布陣は岡山のプレスを無効化した

3.甲府の攻勢が強まったことが岡山先制点のきっかけとなった

4.シンプルな仕組みで得点を奪えることは岡山の強みである

5.デュークの頭一辺倒のボール運びではリードを守り切れない

この甲府戦、細かい仕組みは違えども、私は仮想徳島、熊本、大分としてみていました。岡山にはどんな対戦相手であってもシンプルにゴールを奪える強みがある一方で、巧い相手に自分たちの時間を作れなくなる弱みもあることが確認できました。この足し算、引き算の解をプラスにするにはどうすればいいのか?

リーグ戦残り2戦も模索が続くと思いますし、続けてほしいと思います。

お読みいただきありがとうございました。

※敬称略

【自己紹介】

今シーズンから未熟な内容ながらもレビューを続けております。

ありがたいことに、最近、コメントや反応をいただくことも多くなって参りましたので、少しばかり自己紹介をさせていただきます。

麓一茂(ふもとかずしげ)

40代。社会保険労務士です。

コミュニケーション能力に長けていないにもかかわらず、人の意図、心情、人と人との関連性、組織の決定などを推測しながら、サッカーを広く浅く観ています。

公私において、全体的にこのレビューのような論調、モノの見方、性格だと思います。

1993年のJリーグ開幕でサッカーの虜になり、北九州に住んでいた影響で、一時期はアビスパやサガンをよく観戦していました。

(ギラヴァンツが産声を上げるずっと前の話です。)

ファジはJFL時代からです。

J2昇格がかかったリーグ終盤、佐川急便戦を落とした時の伊藤琢矢選手の涙は未だに印象に残っています。

ずっと何気なく一喜一憂しながら応援していましたが、2018シーズン後半に「なぜファジは点を取れないのか」考えるようになり、ちょっとずつ戦術畑を耕すようになりました。

ミラーレス一眼片手の乗り鉄です。

金沢アウェイに岡山→大垣→東京→上野→水戸→郡山→会津若松→新津→新潟→直江津→泊→富山→金沢という、周囲から不思議がられるルートで入ります。状況が許すようになれば、乗り鉄&away戦のレビューも行いたいです。