アーノンクール/CMWによる「若き日の神童モーツァルト」~初期交響曲集

アーノンクールらしいこだわりに満ちた2枚組アルバム―モーツァルト10代の初期交響曲集の第2弾。家族のように最も信頼のおけるウィーン・コンツェントゥス・ムジクス (CMW) との共演で、しかも手紙の朗読付きという点は第1弾と同じコンセプトだが、こちらは名曲「小ト短調」K.183を含むとあって、より注目できるアルバムとなっている。

アーノンクールが早くからモーツァルト演奏に力を注いできたことはよく知られているし、当時その過激なサウンドが激しい批判を浴びたことは語り草となっている―現在でもアレルギー反応を示すリスナーも数多くいるだろう。無理もない、彼のモーツァルトから聞こえるのはいつもの幸せで上品なイメージはどこへやら、ほとんどロック・サウンドに近いグルーヴなのだから。カール・ベームの拒否的対応にも同情の余地がある。実際、冷静に考えても、当時こんな風に演奏されたとは到底思えない―もっともアーノンクールの場合は「再現」を目指した演奏ではなく (「時代に忠実な再現」は厳密に言って不可能である。たとえピリオド楽器を使い、当時の奏法で演奏しても、結局はフィクションである)、自身の著書にも示されていた点だが「芸術的インスピレーションを得る手段としての時代考証とそれに基づく (ピリオド) 演奏」―というスタンスなのだ。アーノンクールの演奏で興味深いと思うのは、後の作曲家、特にロマン派に至っては演奏スタイルがソフトに感じられる点だ。モダン・オーケストラとの共演ということもあろうが、モーツァルトや後代の一部の作曲家の作品―例えばブルックナー/交響曲第3番など―はかなり意識的にサウンドを鋭角化させたのではないか、と個人的に感じている。

モーツァルトの交響曲は番号付きでは41曲あるとされているが、番号が付されていないものを含めると66曲に及ぶらしい。音楽学者ベンヤミン=グンナー・コールス(ブルックナー/交響曲のスコア校訂者として知られ、アーノンクールも最新校訂版を採用して第9番の録音を残している)によると、66曲中44曲は自筆楽譜が存在するというが、残りの22曲はパート譜やコピー譜があるのみだという。モーツァルト作品番号として有名なケッヘル(K.)のナンバーも枝番が付いたりと、現在でも最新研究の結果を反映させた分類作業が行われているようだ。時折番号が変わってたりするので、往年のリスナーたちは大変である―ピアノ・ソナタやヴァイオリン・ソナタも然り―。

アーノンクールはモーツァルトの作品を精力的にレコーディングしている。声楽作品やオペラをはじめ、膨大な数の作品を有するモーツァルトだけに、録音も大変多く、宗教曲は全曲録音を果たしている。アーノンクールは再録音をあまり行わないタイプの指揮者だが、モーツァルト/後期三大交響曲に関しては、RCOとの録音の他にCOEを振ったメモリアル・イヤーのライヴ盤、さらに「器楽的オラトリオ」の解釈を貫いたCMWによるライヴ盤が存在する。彼はTELDECレーベルからBMG、さらにSONYに移籍したタイミングで「第2 (第3) の人生」のように初録音&再録音を行ってきた。今回のアルバムはBMGレーベルからのリリースで、モーツァルト10代中頃の交響曲作品が揃っているが、録音データによるとTELDEC時代からレコーディングが着々と進められてきたようだ。まさにレーベルをまたいでの録音となったが、アーノンクールによる37曲あまりのモーツァルト/交響曲録音がこうして残されたのはまさに「財産」という他ない。

クレーメルとのモーツァルト/ヴァイオリン協奏曲第5番。おそらくはWPhとの初レコーディングであり、クレーメルもそうかもしれない。後年クレーメルは再録音しているが、依然としてこの録音の価値は失われていない―。

ピアノ協奏曲第23番~第3楽章。グルダとの共演盤。オケはRCOだけに厚い響き。オペラ・ブッファの精神を満喫できる。後にアーノンクールはブーフビンダ―とフォルテ・ピアノ&CMWで再録音を果たしている。

モーツァルト/交響曲第39番。1997年モーツァルト没後200年記念演奏会より。ウィーンで酷評された彼のモーツァルトがこうして受容されている。この頃から後期3大交響曲をまとめて演奏するようになったのかもしれない。3種類ある録音の中で僕が気に入っているのはこの2度目のCOE盤である。

レクイエムK.626より。BMGレーベルでの再録音となった新盤。旧盤同様バイヤー版によるが、この度のアルノルド・シェーンベルクcho.の起用は正解。合唱の透明感は実に素晴らしい。オケはもちろんCMW。

ランランとの共演。K.453&491をWPhと演奏。僕には意外な組み合わせだった。

ランランが初めて取り組んだバッハ/ゴルドベルク変奏曲。おそらくアーノンクールからの感化がもたらした成果ではないか、と思う―。

CMWとの「ドン・ジョヴァンニ」から。セミ・オペラ形式を採用、ひと月の間に「ダ・ポンテ三部作」を一挙上演するという快挙を成し遂げる (後期三大交響曲を1セットにして一挙演奏するというスタンスと通じる) 。「演出上の解釈はなしに、モーツァルトの指示に厳密に従うべき」とはアーノンクールの言葉。

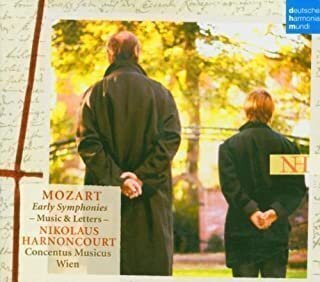

このアルバムの特徴のひとつは各曲ごとに手紙の朗読が挿入されていることだが、このアイディアは長年アーノンクールが構想をあたためてきたのだという (交響曲録音の3年後、2003~2004年にかけて制作されている)。手紙の内容はイタリアでの演奏旅行先からの返信がほとんどで、父レオポルトは妻に、モーツァルトは姉のナンネルに手紙を出している (この手紙の内容が知りたくて、対訳付きの国内盤を購入した)。そしてレオポルト役をアーノンクール、モーツァルト役を彼の孫であるマキシミリアン・アーノンクールが担当している (ジャケット表紙がそれを物語る) 。ユーモアに富み、あたたかい気持ちにさせられる朗読である。僕はドイツ語のことは詳しくはわからないのだが、聞く人が聴けば、ウィーン訛りの発音を聞き取ることができるのかもしれない。「朗読劇」のようなニュアンスを僕は感じたが、音楽の鑑賞を妨げると思う人たちがいても不思議はない。これら朗読をカットとしたBOX盤もリリースされているようだが、僕としてはアーノンクールの想いを尊重したい。

CD1、CD2合わせて全10曲の交響曲が収録されているが、どれも実に素晴らしい演奏で、全く不満を感じない。若さの覇気に溢れ、勢いのある音楽が展開する。単なる情熱だけではなく、若いながらも適切な楽器の配置やフレージング、シンプルなオーケストレーションの綾を楽しませてくれる快演である。これが70代を迎えた指揮者の演奏とは思えない快活さに満ちていて、改めて驚かされるし、アーノンクールの独壇場という感じがして、とても嬉しく思う。

当盤より前にリリースされた「モーツァルト/初期交響曲集第1弾」のライナーノーツの中で、アーノンクールは次のように語っていた―。

モーツァルト初期の交響曲を録音し、コンサートで演奏した時、私たちはある種の驚きを覚え、それから驚愕した。

これらがわずか8~12歳の子供の作品だとは!

この感想は大げさだろうか―そうではないことを僕たちは知っているはずだ。彼が作曲家に最大の敬意を払い、精魂込めて作品に対峙するスタンスを仮にとらなかったとしても、作品そのものがその「非凡さ」を自ら語ってくれる。そしてこのスタンスこそ、アーノンクールの最大の魅力ではなかろうか。当盤においてはモーツァルトの交響曲が作曲年代順に収録されているので、続けて聞くと作品の変遷ぶりが手に取るようにわかる。特にCD1の最後に収録されている「第26番K.184」から飛躍的に聴き応えが増しているのだ。

「天才は努力の人」でもある。決して天賦の才に甘えていたわけではないことは、モーツァルトが死去する3年前に書かれた手紙から察することができる―。

ヨーロッパ中の宮廷を周遊していた小さな男の子だった頃から、特別な才能の持ち主だと、同じことを言われ続けています。目隠しをされて演奏させられたり、あらゆる試験をやらされました。こうしたことは、時間をかけて練習すれば簡単にできるようになります。僕が幸運に恵まれていたことは認めますが、作曲は全く別問題です。長年にわたり、僕ほど作曲に長い時間と膨大な思考を注いできた人は他に一人もいません。有名な巨匠の作品はすべて念入りに研究しました。

作曲家であるということは、精力的な思考と何時間にも及ぶ努力を意味するのです。

モーツァルト/交響曲第1番変ホ長調K.16。後の「フィガロの結婚」序曲や、「ジュピター音型」が早くも登場。8歳の時の作品というが、父の助けがあったと考えるほうが自然だろう。それでも演奏からは「驚嘆の念」が伝わる―。

ここで聴くモーツァルトの初期作品は、もはや若書きの作とは思えない充実感を与える。

全体に濃密でかつ低音に比重の傾いたコンツェントゥス独特のサウンドカラー、どんな小さなパッセージさえ看過されることのない精彩で多様なアーティキュレーション、そしてアーノンクールならではの雄弁極まりないフレージング。こうした要素が相まって、これら初期交響曲に、未開の重量感を与えている。

まさにいま生まれようとしている天才の、その鼓動。

当盤に収録されている幾つかの「交響曲」(シンフォニア) は独特のカタチをとる―つまり「序曲」にフィナーレを新たに書き足した形式となっているのである。前述のコールス氏の解説によれば、シンフォニアの編成はその都度異なっており (当然「財力」が関係していたことだろう)、それに合わせてパートを書き換えることはしょっちゅうだったそうだ。そして急遽シンフォニアが御入り用となれば、間に合わせるために工夫を施し、旧作品を活用するというわけだ。交響曲すなわち「シンフォニー」が絶対音楽化したのはまさにベートーヴェン以降であり、19世紀の作曲家や評論家によって確立された音楽観であったわけだ。シンフォニアはシンフォニーよりも規模が小さい作品を指す、と考えても差し支えないだろう。

CD2の3曲目に収録されている「交響曲ニ長調」も、序曲とフィナーレを組み合わせたヴァージョンである。元の音楽はオペラ「にせの女庭師」K.196序曲。そこにフィナーレK.121が追加された (ないしはその逆という説もある) 。全3楽章形式で、第2楽章「Andantino grazioso」は弦楽合奏のみの編成。活きが良く、変化に富んだフィナーレが聞いてて気持ちがいい。アーノンクールは解説の中で、全ての楽章が「ロンド形式」であることに着目、モティーフの繰り返しや掛け合いがまるで「カップルたちによる会話」のように感じられるという点を述べていて、興味深かった。

バーゼル室内管弦楽団によるピリオド・アプローチの演奏。編成にファゴットも追加されている。

ここからは僕が印象的だったナンバーを取り上げてゆきたい―。

CD1―6曲目の「交響曲第26番変ホ長調K.184」こそ、このアルバムの目当ての1つである。しかもアーノンクールには珍しい再録音版であることにも注目できる―旧盤はロイヤル・コンセルトヘボウ―。曲は最大編成のオーケストラでオペラのようなスケール感が展開する。第1楽章「Molto presto」では冒頭の特徴的なフレーズが印象的―3分を満たない短い楽章の中で何度も登場する。まるで目覚めのトランペットのような、そして飛び跳ねるようなアクセントと突き進む情熱に心躍るが、それに輪を加えて印象的なのが第2楽章「Andante」―ここで一転、ハ短調になり「悲しみのアリア」が奏でられるのだ。このひと時が実に愛おしい。アタッカのような終止形を経て、第3楽章の快活なフィナーレを迎える。オペラの終幕のように華やかな音楽。名曲「第25番ト短調K.183」の影に隠れがちだが、実に魅力的で充実した作品である。この交響曲の存在を知ったのはアニメ「銀河英雄伝説」のおかげであり、作中に何度か用いられていた音楽であったが、ちょっとしたきっかけで知るに至った。「名曲」という名の「森」は実に奥深いものである―。

これがその「きっかけ」。3分辺りに登場。まさに英雄の出立に相応しいが、ベートーヴェン「英雄」も同じ「変ホ長調」であったことに今更気づく。

モーツァルト未完のオペラ「ツァイーデ」より序曲。

ここでアーノンクールは交響曲第26番を序曲として全曲演奏している。当盤音源より後の2006年録音より。

続いてのナンバーは、CD2―1曲目の「交響曲第27番ト長調 K.199」。全3楽章形式。木管はフルート2、金管はホルン2+弦楽合奏というシンプルな編成ながら、印象的な場面を多く含んだ音楽となっている。とりわけ第1楽章冒頭、4発の「弦の一撃」は耳に残るし、その後のテーマは長閑でのびのびとした楽想で好ましい。どうも「ト長調」という調性がそう思わせるのか、後世の作曲家のト長調の交響曲も似たような雰囲気を持つ (実はあまり多くない) 。調性こそ異なるが、「ディヴェルティメント ヘ長調K.138」を思わせる音楽でもある。第2楽章「Andante grazioso」は10分以上かけた緩徐楽章。セレナード風で牧歌的といっていい穏やかな雰囲気に浸れる。この辺りのデリケートな音色と一瞬不穏な音調が現れる際のきめ細やかな変化はピリオド演奏ならではであろう―。第3楽章フィナーレは「Presto」。フガートで展開し、充実感を覚えさせてくれる。

カラヤン/BPhによる演奏はディヴェルティメントにしては立派過ぎるが、これくらいじゃないとアーノンクールに対抗できないということで。

TELDEC盤の音源より、第1,2楽章を―。

手紙の朗読を挟み、次に演奏されるのが「交響曲第25番ト短調 K.183」である―世間では「小ト短調」などと呼ばれているこの交響曲、冒頭のインパクトはベートーヴェン/交響曲第5番 (俗にいう「運命」―僕はこのタイトルを好まない) に引けを取らない。「扉を叩く」どころか「暗雲立ち込め、稲妻が切り裂く」イメージ。そして何と言っても映画「アマデウス」で用いられたことでよく知られている名曲である。

映画の名シーンを観つつ、第1楽章を聞く。音源はブリテン/ECO盤。

モーツァルト初の「短調」による交響曲―これだけでも多くの「神話」が生まれそうだが、まさに様々な憶測や願望が重ねられてきたように思われる。それは17歳の少年の多感さが生み出したものなのだろうか?あるいは何か、彼にしかわからない「危機的状況」が生じていたのだろうか―「ウェルテル」熱の影響を指摘する声すらある。実に際限がない―。

アーノンクールはライナーノーツの中で「ト短調」が「死」の調性であるとし、主要テーマにはバッハの受難曲で有名な「十字架音型」が現れるため、聞いた聴衆は「底知れぬ深淵」「恐怖」を感じたであろう、と述べている。流石バロックの修辞学に精通した古楽のスペシャリストらしい見解ではあるが、どうであろうか―。音楽そのものを聞く限りでは「疾風怒濤期(Sturm und Drang)」の影響を強く感じさせ、同時に1760年後半に作曲されたハイドン/交響曲第39番ト短調との類似を滲ませるものとなっている (ホルン4という珍しい編成も同じである)。ちなみにモーツァルトが参考にしたことを示す文献は見当たらない。

ハイドン/交響曲第39番ト短調。アントニーニによる「Haydn2032」プロジェクトから。オケはイル・ジャルディーノ・アルモニコ。

アーノンクールの演奏は鮮烈そのものである。その強烈なアクセントといい、綺麗ごとで済まされないモーツァルトが演奏を通し、僕たちの脳裏にインプットされる。物量的な「迫力」という点においてのみ、ロイヤル・コンセルトヘボウとの旧盤のほうが勝っているように感じる。僕が最初に聞いた音源はレヴァイン/WPh盤だったと思う。他にもあったかもしれないが、不思議と思い出せない―そこからアーノンクール/RCO盤を聞いて満足してしまったのかもしれない。このCMW盤はモダン・オケの演奏に比べれば、まるでバンドのように聞こえる瞬間もあるが (それがまた良かったりする)、表情豊かで、考え抜かれたアーティキュレーション、そして演奏から感じる呼吸感に感服させられる。基本的に旧盤と解釈は殆ど変わらない (テーマ提示後の独特なパウゼも聞ける) が、より練り上げられた感があるのは嬉しい限りである。再録音した甲斐があったというものだ。

第1楽章がとにかく印象的なのは、もはや語る必要を感じないほど。でも1つだけ挙げるなら、冒頭の下降音型に応じる形で続く上昇音型はマンハイム楽派に聞かれる「マンハイム・ロケット」であり、ベートーヴェン/ピアノ・ソナタ第1番にも登場する―模倣したのだろうか。それくらい似ているのだ―。強烈な印象だっただけに、第2楽章は一息つける安らぎをもたらしてくれるだろう。ピアニッシモが意識された演奏だ (それで思い出すのは第1楽章で、再現部からコーダに向かう途上でオケが音量を抑制する計らいを見せることだ。そこに何が託されているのか、いないのか―その判断は僕たちに委ねられている) 。メヌエット楽章を振らせてアーノンクールに敵う指揮者が果たしているだろうか、と思えるほど、彼は舞踏楽章の音楽的処理が巧みで素晴らしい。その特徴は古典派のみならず、ロマン派にも生かされているものである。トリオとの牧歌的な描き分けも実に巧みである―ちなみにこの第3楽章はシューベルト/交響曲第5番の同楽章を思わせる。意味深な雰囲気の第4楽章フィナーレも問いかけるようなアーティキュレーションが魅力的だ。僕は所謂「大ト短調」の第40番K.550よりもこちらのK.183の方を好むかもしれない。

ベートーヴェン/ピアノ・ソナタ第1番ヘ短調~第1楽章。再びグルダに登場していただく。

シューベルト/交響曲第5番変ロ長調~第3楽章。類似性を感じるが、何よりヤーコプス/ビーロック・オーケストラの演奏が非常に個性的。特に最後のリピートではここまでやるかという感じだ。

シューマン/交響曲第1番変ロ長調「春」~第3楽章スケルツォ。こちらはK.550の方に類似してるかも。アーノンクール/COE盤で―。

当盤音源より、K.183全曲を―。

アルバム最後の曲目は「交響曲」ではなく「メヌエット ハ長調 K.409」。どういう訳なのだろうと思わなくないが、とても味わい深い作品。アーノンクール盤で7分を要する作品 (彼のテンポがゆっくり目であることも関係しているが、それはメヌエットのリズムとその雰囲気を大切に扱った故であろう) で、楽器編成も最大規模、しかも用途不明、自筆楽譜には作曲の日付すらないのである。この作品は全3楽章から成る「交響曲第34番ハ長調K.338」の一部ではないか、という説が音楽学者アルフレート・アインシュタインにより提唱され、現に演奏&録音もなされたことがある (カール・ベームもその1人) 。だが、編成の問題などから―K.409にあるフルートが含まれていない―その説が現在では否定されている。事情はともかく、音楽はまさにメヌエットそのもので、当盤の演奏も優雅な雰囲気の中、アーノンクール節を楽しめる。今や交響曲としての演奏は憚られるが、メヌエット単体のこの演奏、アーノンクールからの「サービス精神」として受け取っておきたいと思う―彼は「傑作」と評している。

といいつつ、ベーム/BPhによる全集録音より。アーノンクール尽くしの記事の中でここに彼の演奏動画を載せるのは皮肉ではない。ベームのカペルマイスター的な風情が曲に似合うのだ。

アルバムでは、この優雅で大胆なメヌエットの後に、姉ナンネル宛てのモーツァルトの手紙が朗読される。内容は些細なことだ。当時流行っていたのだろう「富くじ」の当選番号のことを書いている。

「最愛のお姉さん!」という出だしの手紙は「追伸」で閉じる―。

こんな書きなぐりでごめんなさい、急いでいるので。

彼の人生は常に「急ぎ足」ではなかったのか―。

実に1791年12月5日、モーツァルトは35歳の若さで天に召されることになる。そして1929年12月6日に革命児ニコラウス・アーノンクールが生まれる。この不思議を、因果を、どう説明できるというのだろう。偶然といえばそれまでであろうが―。

リストのピアノ編曲による「アヴェ・ヴェルム・コルプス」K.618。原曲はモーツァルトの死の半年前に作曲された。ヴィキングル・オラフソンのピアノで―。

チャイコフスキー/組曲第4番「モーツァルティアーナ」Op.61~第3曲「祈り」。上記のリスト編曲版を基にオーケストレーションを施した作品―。

アーノンクール/ウィーン・フィルは1991年12月のコンサートでモーツァルト/レクイエムを「Hostias」まで演奏し、最後「アヴェ・ヴェルム・コルプス」で締めくくっている。

✳️当記事のオリジナルは、モーツァルト230回目の命日の2021年12月5日にアメブロで投稿されました。