心臓の解剖は「骨格」から①

※ 本記事は、「医学生」「循環器に配属になった新人〜若手ナース・コメディカル」「循環器ローテートの研修医」に役立つよう記載しています。

簡単そうでわかりにくい心臓の解剖

これから心臓の解剖を「きちんと」勉強しよう。こう思って何度も挫折した人たちを見てきました。「やろう」と決めて勇ましく高額な医学書を買ってはみたものの、気づいたら「文鎮」化している。これはあなただけではありません。

実際、解剖の本は難しすぎて、本を読んでもしっくりこないと思います(情報量が多すぎる)。しかも略語がめっっっちゃ多いですよね、僕もうんざりでした。立体模型を使って「人に教えてもらえる」のが一番いいですよね(それはまたオンライン授業で検討しています)。

安心してください!本記事では、あえて情報を絞り、かつ「わざと」簡略化することで「心臓の解剖を理解するための『手順』」を言語化していきますよ!厳密さにこだわりすぎないこと、これが挫折しない最初のステップです!

心臓の解剖は、まずはイラストを描けるようになることから!

描かないと絶対にダメとはいいません。しかし、理解していないとイラストは描けません(下手でもまったく問題ありません)。

「実際にイラストを描いてみる」ことは「解剖を理解する『近道』」ですから、ぜひ、自分で白紙に描きまくってみましょう。何回も間違えながら、正しい絵がスムーズに描けるようになっていくはずです。そうなれば、もう解剖は理解できていますよ!

では、Q. なにから描けばいいでしょうか?

A. 心臓の骨格から描きましょう

丸ーい絵を描いて、「上が心房、下が心室です。」

患者さん向けの説明に使う絵です。

極論を言えば小学生の理科の教科書レベルなので誰にでも伝わります。このくらいのざっくりさで良いことに驚いた方もいらっしゃるかもしれません。そう、そのざっくりさこそがこのnote記事の「魅力」だと自負しています!

まず、心臓をひとつの大きなラグビーボールに例えて描きます。次に、4部屋の仕切り(十字架)を描きます。

しかし、このままでは、もう少し踏み込んだところまで学ぶには不十分ですね。例えば「冠動脈の走行」とか、「弁などの構造物同士の位置関係」とか、「レントゲンで心臓の陰のどの辺に何があるか」とか、ひいては「カテーテルアブレーションで見ている図のどこら辺に何があるか」まで想像しようと思えば、もう少し深い解剖の理解が必要です。

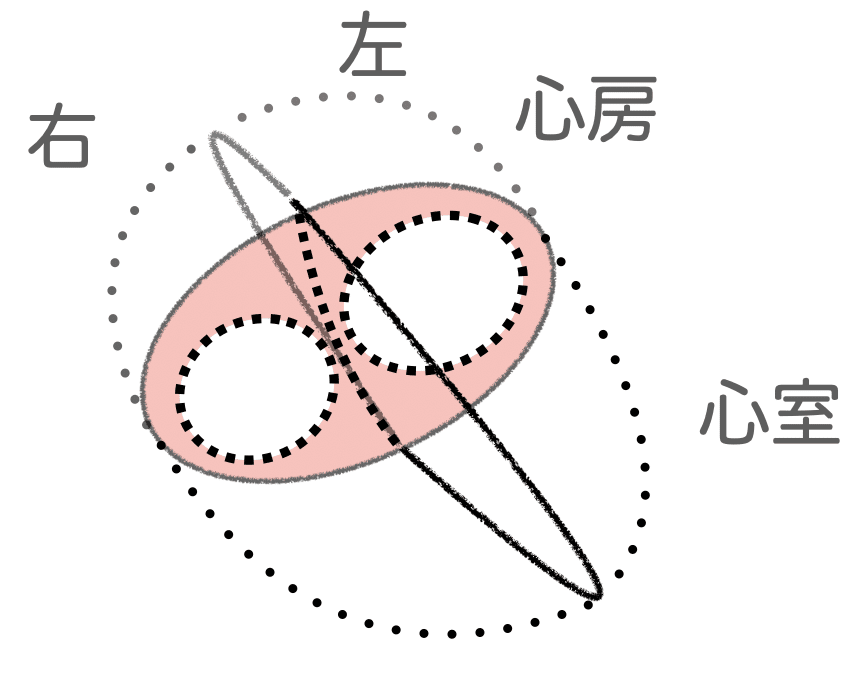

では、次に、心臓の骨格がしっかり見えるように、やや斜め下から心臓を見上げた図を描いてみます。

(あれ?これって、人の心臓を正面からみたらこんな感じかも?と思いました?そうです、心臓の、正面(AP)像はこんな感じですね。)

ミソは、「心房と心室を隔てる骨格(ピンク色)をまず描く」ことです!!

次に描くのが、「心室中隔」と「心房中隔」ですが、これは上図のように、線で輪郭だけを描けば良いです。これだけでも、どの辺りが左心室で、どの辺りが右心房か、というのは分かりますよね!

例:これだけで分かる冠動脈本幹の走行

さあ、これだけでも冠動脈の走行はイメージできますよ!

心臓のポンプ機能の中心を担う「心室」を養う3本の冠動脈。これらは、「心臓の骨格に沿って本幹がある」ことを意識してください!

コツは、RCAとLCxはそれぞれ左右対称にぐるっと、三尖弁と僧帽弁の周りをぐるっと回っている、ということです。

では、ここに、いくつか枝をつけてみましょう。左右のRCAとLCxからは、心尖部に向かって枝が何本か出ます。

中心にある左前下行枝からは、有名な2種類の枝が出ます。「中隔枝(septal branch)」と「対角枝(D)」ですね。

↓こんな絵になりましたか?

冠動脈だけくりぬいてみましょう。

リアルなイラストを「看護roo!」さんから借りてきました(下図)。見比べてみてください!「今までよりも冠動脈の走行がとっつきやすくなっている」のではないでしょうか?

これを、いろんな方向から眺めて角度をつけてみているのが通常の冠動脈造影ですね。「骨格」さえ理解出来ていれば、冠動脈の走行は容易にイメージできます。

僕もちょっと遊んでみました。

枝は消してます。「本幹」さえ描ければ、枝は後からいくらでも足せるからです。骨格のイメージがあれば、応用はいくらでもできます。

どうでしょうか?ちょっと楽しくなってきましたか?今日はこの辺で、続編はまた!