藻類と地衣類とサルオガセ

「あいうえおnote」の「そ」は「藻類」。

・・・・・

タイトル画像の枝から垂れ下がっている糸状の緑、これは非常に私好みの色と形態をした生物だ。

いったい何?木の上の藻だろうか?と思われることだろう。

この糸状の緑は「サルオガセ」という生物である。

本日は、ちょっと奇妙な、かなり個人趣味的な世界のことを語る。

(怖くはない笑)

・・・・・

藻類・菌類・地衣類のこと

生物には、素人には計り知れない広大な世界が広がっている。

興味がないと、なんのこっちゃ?な世界なのだけれど、興味が向くとがぜんその世界を覗いてみたい気持ちになる。

うああ!これすごい!

大自然のなかをキョロキョロしながら歩いていると、私は時々私の知らない植物に出会える。好奇心と情熱のスイッチが入った私は、とりあえず対象を写真に収め、ネットが使える状況になるやいなや「なんという植物なのか?」を調べまくる。

今回の私は、まさにそれだ。

そして「サルオガセ」という生物に魅了された経緯をここに。

まずは、簡単に藻類・菌類・地衣類の関係性について。

《最初は藻類》

藻類をめちゃ簡単に説明すると、昆布・ワカメなどの海藻とクロレラ・ミドリムシなどの微細藻類の二分類。

(もっとざっくりな説明では、コケ・シダ・種子植物以外の光合成をする生物とも。これだと壮大すぎるけれど)

《お次は菌類》

菌類も簡単な括りでは真菌類を意味し、キノコ・カビのこと。

以上、昆布・ワカメ&クロレラ・ミドリムシグループと、キノコ・カビグループ。これはわかりやすい。

《そして地衣類》

これは、ややこしい。めったに聞かない名前。

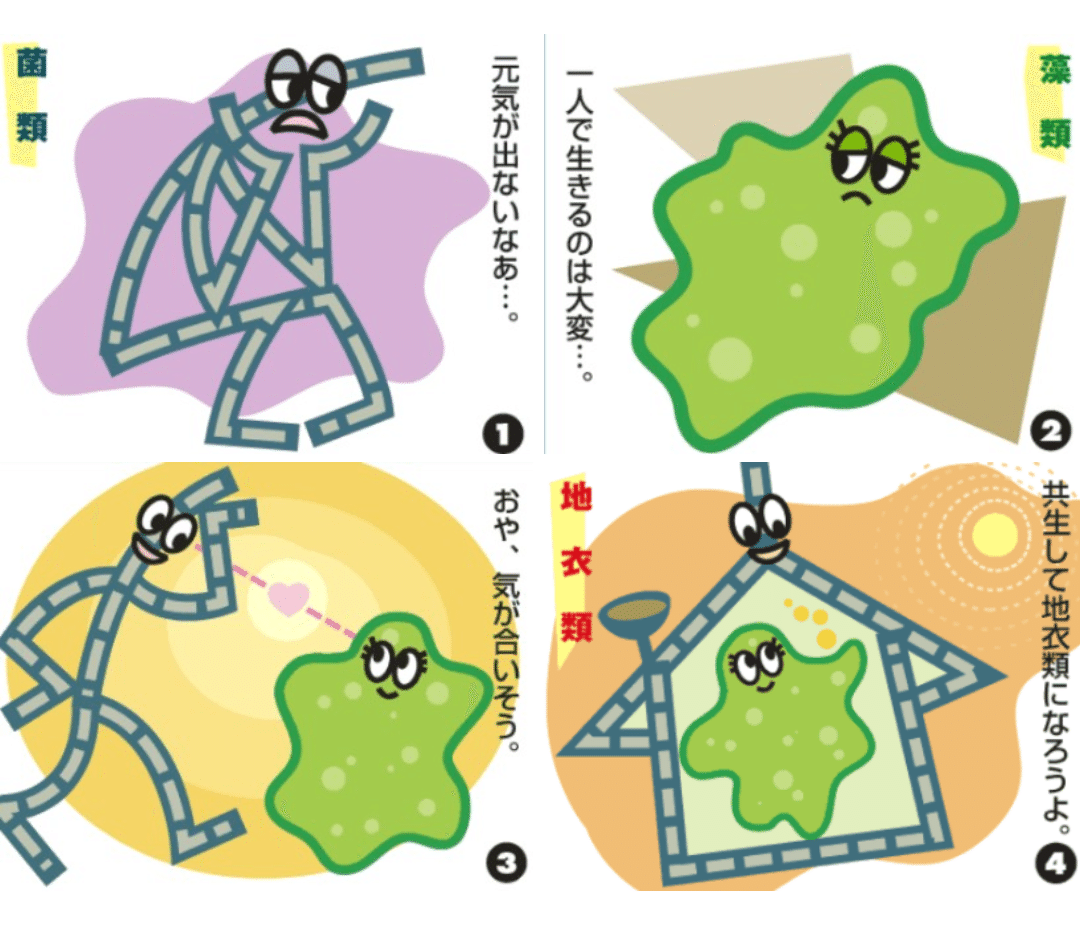

藻類が菌類と助け合い、共生したものに「地衣類」という分類がある。

なんじゃそりゃ?

藻類 with 菌類 → 地衣類 ということ

もう少し詳しくはこちらに☟

クロレラがキノコと同居。。とか、ミドリムシがカビと同居とか。。。

頭でわかりかけても、やはりなんじゃそりゃ?

いや、でも私は、納得してしまった!次の写真で。

地衣類・ウメノキゴケ

昨年、北海道・九州・上高地・八丈島の大自然のなかを歩き回った。

それらのどこの場所でも、木や岩に張り付いている緑色ないし、灰色の植物を見かけた。(そのときは、植物だと思った)

東京でだってよく見かける「苔の一種だよね、ぴらぴらしてるし」と。

だから、写真すら撮らなかった。

でも、実は違ったのだ。(今回の研究で知った)

それこそが、地衣類のひとつ「ウメノキゴケ」。

その名のとおり、梅の木につきやすい。そして、苔のように見える。

でもなんと苔ではない。

(苔は柔らかいけれど、地衣類は固い。簡単にはちぎれないほど固い)

これまで見かけても撮ることのなかったウメノキゴケを、今回はちゃんと撮ってきたぞ!

(場所は松島、福浦島と瑞巌寺・円通院)

上のふたつは、倒れた老木に植生していたもの。(木の種類はわからず)

左下は、低木樹のマサキに植生。

右下は、石に植生。

写真をキチンと撮ってよぉ~く視たら、

これって「クロレラがカビと同居かもしれない」妄想も理解できる!!

と私は勝手に納得してしまったわけだ。

少々横道。

主に北海道に生息する、シマエナガという鳥がいる。

まんまるで、超かわいい。(画像はネットからおかりしました)

このシマエナガの食料のひとつが、このウメノキゴケであることを今回知り、感動に近い思いをした。

寒い冬でも枯れない地衣類は、きっと美味しいんだね!

生物は、共存しているんだなぁ、ってつくづく。

でもね、ウメノキゴケには申し訳ないけれど、残念ながら私はこれには魅了されなかった。だって、私好みの美しさではないから。

地衣類・サルオガセ

そして、私が最も美しいと思う地衣類が冒頭の「サルオガセ」だ。

サルオガセは別名を「霧藻・きりも」とも言う。

霧のかかるような条件の場所にある木に、ぶら下がるように存在するというわけだ。

そして、他の地衣類がひとの目にひっそりとその生命を維持しているなかで、これはいたって自己主張が強い。だから目立つ。

私がサルオガセに最初に出会ったのは、昨年の知床五湖ウオーキングのとき。実際のそれは、木の枝にひっかかるようにしているものや、幹に小さく張り付いているもの、いくつかの形があった。

もともと私は、スパニッシュモスという種類のエアプランツが大好きで、とても愛おしんでいる。

☟の写真は、上がスパニッシュモスで、下がサルオカゼ。

一見似てるので、知床五湖でサルオガセを見つけたときは、スパニッシュモス?かと思ったわけだ。

でも、両者の生息地の環境はかなり違うので、おかしいな?と。

そして、実際手に取ってみると、サルオガセは針金のように固いので、柔らかいスパニッシュモスとは完全に違うものだとわかった。

実は、スパニッシュモスの別名は「サルオガセモドキ」。

私が見間違がったのにも納得がいく!

その後私は、サルオガセを上高地の森林の中でも見つけた。

そしてなんと、知床や上高地とは気候がかなり異なる八丈島の八丈富士の木々のなかでも見つけた。(以下の写真は八丈富士のもの)

ああ、この雰囲気たまらない(笑)

それにしても、知床・上高地と八丈富士は、平均気温も湿度もかなり異なる。それでも、サルオガセはどちらでも生きていられる。

霧が出るような湿度と温度。そして、澄んだ空気。それが条件。

そして、この3月、阿寒湖の氷ついた湖上でもサルオガセに私は出会えた!

阿寒湖のフロストフラワーを見ることのできた近くの小島の木の枝に、やはり氷の粒をまとったサルオガセが!

これは、知床五湖や上高地で見つけたものに似ている。

小さな鳥の巣のようで、なんてかわいらしいのかしら!

恐らく、氷をエネルギーの一部にしているんだろうなぁ!

地衣類と私のこれから

サルオガセのお陰で知った地衣類。

藻類・菌類との独特な共存のことも驚きだったけれど、その種類は2万以上もあることにも驚いた。

以下の画像は、そのほんの一部だけれども、その形・色は多種多様。

(全てネットよりおかりしました)

まるで花のようなハナゴケ科の地衣類(右下)の赤い色素は、どこからきているんだろう、なんて不思議な気持ちにもなる。

ああ、すごい。

地衣類は、澄んだ美しい空気のなかだけに生息するそうだ。

大気汚染にはめっぽう弱い。その地域の空気のきれいさをはかる指標植物としても注目されている。

これからも夫と私は、大自然のなかをひっそりと歩き回る予定である。

私はキョロキョロ四方八方を見まわし、私にとっての新しい地衣類を探そう、と心あらたにした。

(それでも、きっと一目惚れ「サルオガセ」が一番だろうけれど!)

・・・・・ end ・・・・・

タイトル画像:八丈富士のサルオガセ

いいなと思ったら応援しよう!