ソシュールからチョムスキーまで「相即相入」で、ことばの不思議を解明する -中沢新一著『レンマ学』を精読する(10)

中沢新一氏の『レンマ学』を読む連続note、今回は276ページからの第十一章「レンマ派言語学」を読んでみる。

言語、ことば

個人的に、この第十一章は『レンマ学』の中でも一番盛り上がるところである。

何がおもしろいかと言えば、言語ということ、それも「言葉が意味する」ということを、ソシュールからチョムスキーまでの一見相反することを主張しているかのように見える理論を華厳的に相即相入させて、レンマ学の”論理”で統一してしまうところである。

※

言葉はことば、「こと」の「は」であるという。「は」というのは「葉っぱ」の「は」や「端っこ」の「は」と同じで、何かメインの出来事から周辺に派生する細々した多数のものというイメージである。ことばは「こと」の「は」である。では「ことば」を”その”「は」として生じる「こと」とはどういうコトか?

コトは、「もの」と「こと」の対立関係の片一方である。

「もの」というのは人間とは関わりなくそれ自体として存在して、その圧倒的な存在感で向こうから人間の方に迫ってくる何かである。モノノケのようなものから、「大物主神」まで、それ自体の存在感で、人間に対して「他なるもの」として押し寄せてくる。

一方「こと」は、出来事、事件、というように、人間が「意味がある」と感じ、気づき、意識する作用・動きである。「こと」は「ことわり(理)」に通じ「わる=割る」即ち分解する、分ける作用・動きである。ことは分別することであり、分節することであり、意味分節作用である(かの「一言主神」が人の言葉を喋る神だというのは興味深い)。「こと」は「レンマ学」でいえば、言語というロゴス的知性とレンマ的知性がハイブリッドになったプロセスのうち、表面に顕在化しやすいロゴスの分別作用の方を捉えて呼んだことになろう。

この「もの」と「こと」は、互いに無関係ではない。

ことを通じてものが姿を現し、ものとの遭遇がことを引き起こす。

「もの」と「こと」、その区別と対立しつつペアになるという関係は、意識が励起される動きが、自らの動きを「意識されるもの」と「意識するもの」の二つの面が一体になることととして自覚するところから生じる。

「もの」と「こと」は別々に区別されるけれども、二つでありながら一つであり相即相入している、と考えることが「レンマ学」的なアプローチということになるだろう。

言語はロゴス的知性とレンマ的知性のハイブリッド・システム

レンマ学では、人間の「脳/心」の神経のネットワークの繋がり方の癖から、「レンマ的知性とロゴス的知性の合成体」としての「アーラヤ織」が発生すると考える。

そして「言語」を、その「アーラヤ織に内蔵されている生得的能力」であると考える。

アーラヤ織がロゴス的知性とレンマ的知性のハイブリッドであることが、人間の言語の「意味する」ということの特徴を作り出している。

言語=アーラヤ織において、まずロゴス的知性が事物を区別する、分別をつける。

区別することは、好き嫌い、善悪、真偽、といった互いに相反する事柄の対立関係を樹立する。この対立関係に、例ええば、犬と猫だったり、昼と夜だったり、深夜と明け方だったり、雨と晴れだったり、冬と春だったり、さまざまな経験的な対立関係のペアをぶら下げたり、重ね合わせたりする。そうすることで「春は明け方が良い」などと言ったり書いたりすることで、言葉の意味をはっきりさせることができる。この分別をつける働きを、レンマ学では「ロゴス的知性」という。

ロゴス的知性は「事物を時間軸にそって並べること」によって、心的秩序をつくりだす。それゆえ言語は、語彙素、意味素を統辞構造にしたがって「並べる」ことで成り立っている。(中沢新一『レンマ学』p.277)

ここでもうひとつ、言語=アーラヤ織においては事物を区別せず分別をつけず、なんとなく全体として感じとる働きが動いている。この働きをレンマ学では「レンマ的知性」と呼ぶ。

人間の脳/心においては、レンマ的知性はロゴス的知性とハイブリッドになって働くので、レンマ的知性は、ロゴス的知性が「分けた」ものを「繋ぐ=ひとつにする=同じにする」という形でその現象する姿を現す。ロゴス的には別々にはっきりと分けられたものが、レンマ的にはひとつに繋がったものに見える。区別をされながらも、ある「同じさ」を共有するものというように映る。

ここに「異なるが、同じ」「別々なのに、ひとつ」という、ロゴスの面から見れば「矛盾」と呼ばれる事態が起きる。

このロゴスにとっての矛盾は、言語がエラーを起こしているということでは全くない。この「異なるが、同じ」という矛盾することこそが、アーラヤ織=言語というロゴス的知性とレンマ的知性のハイブリッドの「正しい」動きなのである。

ソシュールとチョムスキー

ここで中沢氏はとてもおもしろいことを書かれている。

ソシュールの言語学はこのロゴスとレンマのハイブリッドとしての言語=アーラヤ織のうちの「レンマ」の働きに注目したものである、と。

そしてチョムスキーは同じロゴスとレンマのハイブリッドとしての言語=アーラヤ織のうち「ロゴス」の働きが示す現象に注目したものである、と。

※

ソシュールの言語論といえば、のちに「言語論(学)的転回」と呼ばれる事になる哲学史上の重大な転換を引き起こし、いわゆる「構造主義」と呼ばれる考え方の先鞭をつけたものとして評価される。

ソシュールは言語を「通時態」と「共時態」の二つの「機能ないし軸」に分けて理解しようとしたが、この「通時態」と「共時態」こそ、ロゴス的知性とレンマ的知性のハイブリッドとしての言語=アーラヤ織が示す、ロゴスの動きと、レンマの動きを捉えたものであるという。

即ち、「通時態」は言語が「語彙項目」を時間軸(シンタグマ軸)にそって」並べていく姿であり、これは要素と要素を区別し、時系列に並べていくロゴス的知性の働きそのものである。

※

これに対して「共時態」とは「同一のマトリックスに属する語彙項目がいくつも収納され」た「無時間的な語彙素の体系(パラディグマ軸)」である。「発話が行われるたびに、このマトリックスから適切な語彙項目が選び出されて、連辞軸(通時態)に運ばれそこで時間的配列に供されていく」のである(『レンマ学』p.282)。

この「同一のマトリックスに属する語彙項目がいくつも収納され」ているということは、即ち「いくつもの」、つまり互いに異なる多数のもの(項目)が集まっているということである。と同時に、それらの多数の項目は、互いに交換可能、置き換え可能であるというところが肝である。

「私ーはりんごを食べる」

「子供ーはりんごを食べる」

「お客さんーはりんごを食べる」

○○はりんごを食べる、という文がある時、○○の位置を占めることができる多数の言葉の候補が潜在的に集まり格納されているところを「パラディグマ軸」や「共時態」と呼ぶのである。この際、「私」と「子供」と「お客さん」は互いに区別される別々のものだけれども、しかし「同じ」位置を占めることができる。異なった項目が同じ○○を演じるのである。

ここで異なったものたちを「同じ」パラディグマ軸上に取り集めるのが「レンマ的知性」の働きであるという(『レンマ学』p.283)。

言語を「通時態」で、つまり互いに区別された要素の時系列の配列としての姿で捉えるだけでなく、「共時態」でも捉えようとしたソシュールは、「言語的アーラヤ織の「内部構造」」に気づいていたのだと中沢氏は書く。

「ソシュールの構造主義は、言語能力の一翼を担うレンマ的知性の実在に触れているのである。それどころか、ソシュールは言語能力の根幹は、通時態である統辞法的な秩序のほうではなく、無時間的な無意識の領域で働いている共時態のほうに、つまりレンマ的秩序のほうにあると考えていたのではないだろうか。」(中沢新一『レンマ学』p.285)

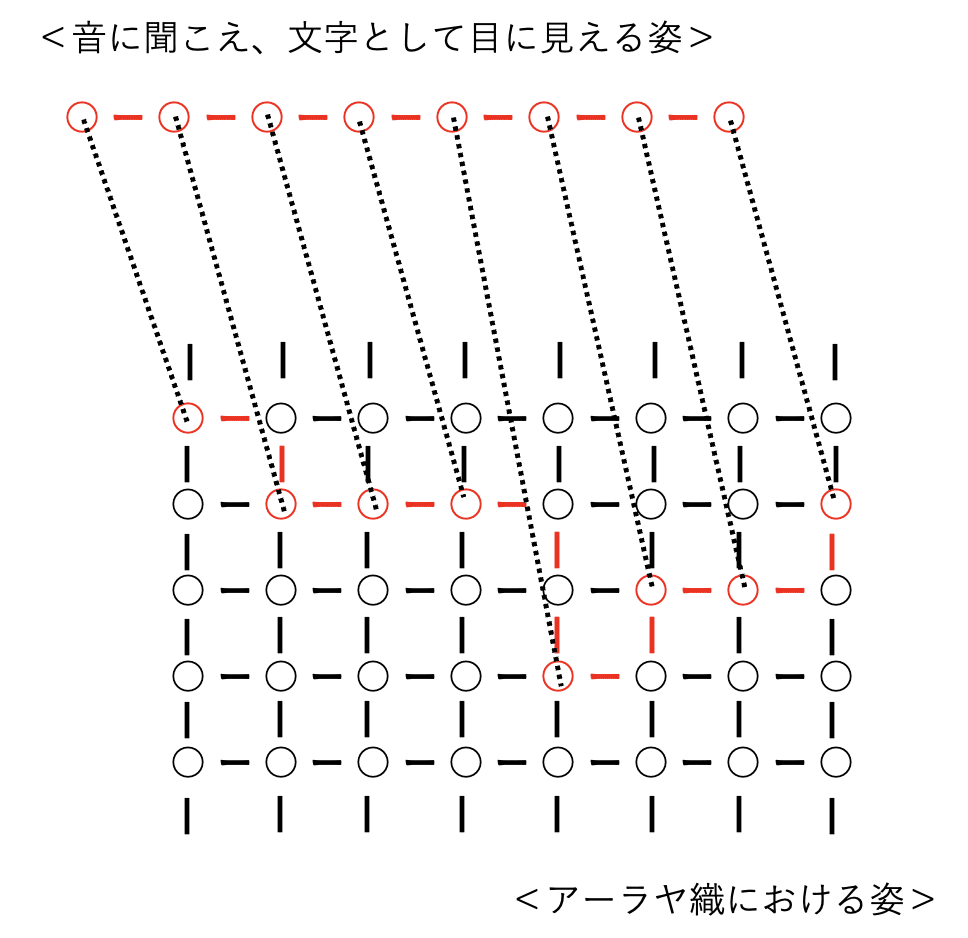

せっかくなので(かえってわかりにくくなるかもしれないが)図解してみよう。

予めお断りしておくと、アーラヤ織の動く姿は二次元の静止画はもちろん、三次元の動画でも表現できない。したがってこの図は、アーラヤ織の高次元の動きの影を適当な平面にうつしたものとしてご理解いただきたい。格子状の構造で描いたものがそれである。

この格子構造で描いてしまうと、縦方向がパラディグマ軸で、横方向がシンタグマ軸である、と思われてしまうが、この場合はどちらがどちらでもどうでも良い。レヴィ=ストロース氏が『神話論理』のどこかで書いていたように、パラディグマ軸はシンタグマ軸になり、シンタグマ軸はパラディグマ軸になる。両者は同じ一つ動き、区別しつつ同じにする、異なりを作りつつ同じさを作るという運動が残す二つの影、あるいは影の影である。

軸の方向は確かに重要なのだけれど、軸上に配列されたように見えるそれぞれの項目は、全てが全てと互いに相即相入しており、全てが全てと自在に場所を入れ替わり得るのだということの方がもっと重要なのである。

ちなみにレヴィ=ストロースについては、先ほど引用した同じ285ページで次のように言及されている。

「彼(レヴィ=ストロース)の研究では、神話が生まれる場所は「時間と空間が一つに溶け合って」消えていく無意識の思考にあると考えられているが、その思考とはまぎれもなく範例軸に活動するレンマ的知性のことであるからだ。範例軸の思考が優勢に立つと、通常の時間の流れが逆行したり、コスモスのカオスへの引き戻しなど、神話に特有な思考が生まれる。」(中沢新一『レンマ学』p.285)

※

さて、ソシュールの構造主義が、言語をロゴス的知性とレンマ的知性のハイブリッドであると見抜いていたということであるが、チョムスキーの方はどうなるのだろうか?

286ページの「ミニマリストとしての華厳学」が、チョムスキーの「生成文法」の話である。ここで中沢氏はチョムスキーが統辞法を生み出す必要最小限の操作として取り上げた「併合Marge」という考えに注目する。

Margeは互いに異なったいくつかの記号を一つにまとめる処理である。

中沢氏はこのMargeについて「「相即相入」を統辞法のロゴス面から見たとき、そこには「併合」の現象が起きている」と論じる(『レンマ学』p.288-289)。即ち、併合(Marge)は、「心=法界の活動の「必要最小限の過程」である「相即相入」を、アーラヤ織言語の連辞軸の上に投影したものである」と(『レンマ学』p.290)。

※

では「相即相入」を「アーラヤ織言語の連辞軸」ではなく「範例軸」に投影するとどうなるのだろうか。中沢氏は「範例軸に「相即相入」が作用すると、メタファーとメトニミーすなわちアナロジー(喩)という言語現象が生まれる」と論じる。

「「相即相入」が範例軸に働くと、そこでは語彙項目の重ね合わせや移動となって現れる。とくに語彙項目の形態面ではメタファー(隠喩)が作られる。これは「相即」の作用であり、単語が別の単語の意味を代用するようになる。「相入」が作用すると[…]メトニミー(換喩)が生まれる。部分が全体を代用したり、一部が別の一部の意味を代用する。」(中沢新一『レンマ学』p.291)

この「喩」の力から、詩的言語のような芸術や、あるいは自然科学の概念の「ひらめき」が起こったりする。

まとめ ー相即相入が鍵である

長くなってきたので章の途中ではあるがまとめに入ろう。

この章のこの節を読んで改めてクリアになることは「相即相入」こそが「レンマ学」のもっとも基本的なエッセンスとなる動きだということである。

「こと」の「は」即ち言葉で意識を覚醒させる私たちは、どうしても分別、区別、ことわり、ロゴス的秩序からスタートしようとしてしまう。ところが、この分別され、区別された項目たちを時間軸上に並べて繋げていくプロセス(このプロセスこそが意味を生み出すのである)を動かすためには、区別されたものたちの間を「同じさ」でつなぐ処理が必要不可欠である。

人間の言葉が、この区別しながらも同じさを見つけていくという、真逆のことを同時に一つにして動かしていくことができるのは、言語がロゴス的知性とレンマ的知性のハイブリッド・システムとしての脳・神経ネットワークによって繰り出されているからに他ならない。

「ロゴス的知性とレンマ的知性が直行補構造で結び合ったアーラヤ織が形成される。このアーラヤ織に、抽象的な深層構造と言語を音にして発声させる表層構造とをつなぐインターフェースがセットされると、そこに言語という機構がつくられる。」(中沢新一『レンマ学』p.292)

人間の口は、互いに異なる様相を持った空気の振動を、順番に発生させることでしか喋れないので、言葉はどうしても互いに区別された要素を順番に並べるという姿で現実化する。

しかしそこの至る手前で「アーラヤ織」は、脳内に溢れる多数のパルスのオンオフの連鎖を、始点と終点を持った線状のネットワークに流し込むだけではなく、円環状にぐるぐると回り続けるフィードバック・ループの多重構造に流しこむ。

「このとき、ロゴス的知性とレンマ的知性には違った様式で「相即相入」が作用する。…ロゴス的な…連辞の軸には「併合」が、レンマ的な範例の軸には「喩」が発生する。したがって「併合」も「喩」も相互に変換可能であり、それをさらに「必要最小限の要素と操作」に削ぎ落とすことができる。華厳学が『華厳教』の中から抽出した「相即相入」は、言語の科学ひいては心/脳の科学にとっての究極の「ミニマリスト」概念を示している。」(中沢新一『レンマ学』p.292)

チョムスキーの「併合」も、ソシュールの「喩」も、どちらもロゴス的知性とレンマ的知性のハイブリッドシステムに現れる「相即相入」の痕跡の姿ということになる。

ここまでくると、ロゴスとレンマの区別もまた一つに溶け合っていくようである。ロゴスとの対立関係の中でその姿を際立たせてきた「レンマ」であるが、ロゴスもレンマも、どちらも「相即相入」の二つの様態ということになってくる。

※

最後に、では、どうして人間の脳/心には相即相入を可能にするようなシステムが生じるのか、という疑問が出てくる。これについて中沢氏は端的明瞭に答えている。即ち、相即相入は「縁起の理法」の根本の過程なのである(p.288)。

どういうことかというと、そもそも華厳的な全宇宙は、元々あらゆる部分が他の全ての部分と「縁起」のネットワークで結びつき、最初から相即相入しているのである。

元々別々だったものを、無理にくっつけようというのではない。全ては最初から相即相入している。

人間の脳/心でもまた相即相入がその根本の原理である。そのことに気づかず、区別、分別、断絶をスタートラインだと見るのは、人間の言語のロゴス的な側面がそういう幻影を見せているからなのである。

※

私たちはの意識的で言語的な「分別ある」思考は、複雑で多様で微細に捉えようとすればいくらでも微細に捉えることができる世界の、ごく一部をかろうじて切り取って掠めているのだ、というくらいに考えたい。

それは「無知」であるということではない。

全く逆で、この全体に対して部分的で、無時間に対して束の間であることを自覚しつつ、その意識に捉えられる「部分」を凝視することこそが「知」である。

前回の「『レンマ学』を精読する」はこちら

関連note

※

関連文献

残念ながら『レンマ学』をもうすぐ読み終わってしまうので、次に読む本をどれにしようかと考えている。今のところ候補は井筒俊彦氏である。

『意味の深みへ』に収められた「意味分節理論と空海」「文化と言語アラヤ織」あたりも丁寧に精読したい所である。

ちなみに「空海」といえば、こちらを事前に読んでおくと理解が深まるかもしれない。梅原猛氏の文章はもちろん、宮坂宥勝氏の文章の空海が見たであろうものを浮かび上がらせる力が「すごい」。

いいなと思ったら応援しよう!