『カミと神 アニミズム宇宙の旅』を中心に、岩田慶治氏の本をいろいろ読む -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(番外編)

レヴィ=ストロース氏の神話論理を「マンダラ」状の八項関係を分けつつつなぐ動きとしてモデル化してみよう、ということをここ数年考えている。

*

文化人類学とマンダラと言えば、岩田慶治氏である。

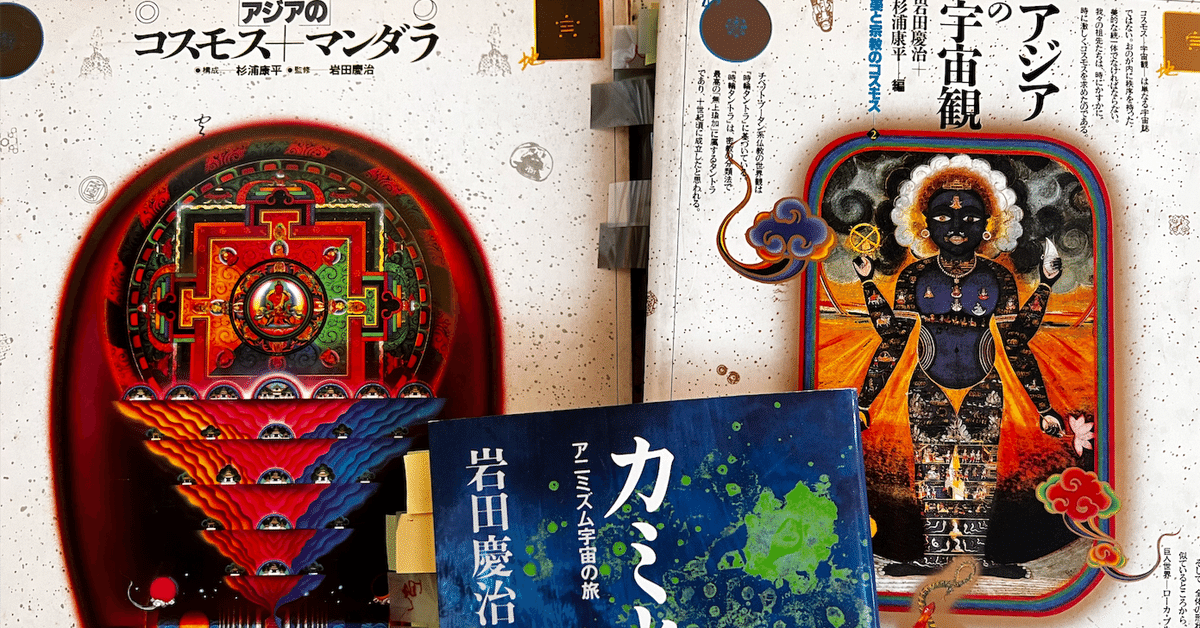

例えば『アジアのコスモス+マンダラ』(1982)と『アジアの宇宙観』(1989)がある。

『アジアのコスモス+マンダラ』のカバーに掲載された図はきわめて凄まじい。

八項関係の曼荼羅と須弥山をハイブリッドにするとは!

神話論理的にはここに描かれた

太陽と月と、下の方で絡まる蛇と亀と、

そして上部の八項関係の曼荼羅に注目したいところである。

この四つの”多重化された項”の分離と結合の振幅が、

世界(現世)の収まるポジションを区切り出す。

『アジアの宇宙観』の冒頭に、岩田氏は次のように書かれている。

「我々は時におのれの在所に迷うことがある。」

そして在所に迷った人類のなかのある人々は「世界像」を描こうとする。

「そういう時期に際会して、我々の先人たちは、そして我々も、確かな、手応えのある世界像を構築しよう務めた。[…]しかし、この場合に海と陸との地図をつくるだけでは不十分であった。それが同時におのれの心を、あるいは自分という存在そのものを託すに足るものでなければならなかった。外界の正確な描写が、同時に、おのれ全身の、そして全心の自由な表現でなければならなかったのである。」

世界像とは、空間座標のどの点にどの感覚的な物が配置されています、ということであると同時に、それだけではなく、「心」のあり方、いや「心」の動き方を表現するモデルでなければならない。

そしてこの「心」、心としての世界、心である世界、世界である心といったことをモデル化したものがマンダラなのである。

マンダラは”心”の表現、自らの心の姿を如実に知ろうとするときに、最高レベルの手がかりになる方便なのである。

+ +

ここで岩田氏が論じる世界像と、レヴィ=ストロースの神話論理とが共鳴するところを探ってみよう。

岩田氏は『カミと神 アニミズム宇宙の旅』に次のように書かれている。

「カミの発見、したがって自分のアイデンティティーの発見は、単なる驚きとは違う。驚きのなかに透察がなければならない。」

透察。透かして察する。

どこから、何に透かして、何をみるのだろうか。

そう「カミ」をみるのである。

ちなみに、カタカナの「カミ」と、漢字の「神」のちがいについては『カミと神』で詳しく論じられているのでご興味ある方は読んでみると良いです。

「そのためには、長い苦悩の日々に予感した、民族の世界観の本質が見えていなければいけない。」

カミを見る。

このカミは「世界観の本質」を通して、「世界観の本質」に透かされることで、はじめてその姿が私たちの意識の表面に浮かび上がってくるらしい。

ここで「世界観」について、岩田氏の書かれているところを読んでみよう。これがおもしろい。

「世界観というといかにも大げさであるが、そのもっとも単純な形としての二元的世界観が熟知されていなければならない。この世とともにあの世があること、表とともに裏があること、生のなかに死があること、あるいは昼と夜、柄と地、パターンと非パターン、諸相と非相といったきわめて単純でありながら、もっとも基本的な世界の図柄と、それへの不断の問いかけがなければならない。」

世界観の本質、そのもっとも単純な姿は、二項対立である。

この世 / あの世

表 / 裏

生 / 死

昼 / 夜

柄 / 地

パターン / 非パターン

諸相 / 非相

これらの二項があくまでも「共にある」こと、一方が他方に、他方が一方に、互いに包摂し合っていることに注意しておこう。これらの二項関係は、あらかじめ別々に個としてそれ自体として存在する項が、後から集まって結合して二項関係を取り結んだというものではない。

ということはつまり、これらの二項関係は、区別がなかったところから、区別されるようになって、はじめて二極として際立って来た、ということである。

*

まず二項対立を浮かび上がらせること。

自身が、自分自身について、自身の周囲の世界や、物事、他者たちについて何事かを語ろうとするときに、知らず知らずのうちに躍り出る二項対立に気づくこと。

そして、この二項対立を、不断に、問い直すこと。

「なぜ、”この”二項対立なのか。」

「この二項対立はどこから来たのか。」

「この二項対立だけなのか。他の可能性はないのか、あるのか。」

この二項関係として浮かび上がる「もっとも単純な」世界観のアルゴリズムのようなことが無分別を分別へと分けようとする動きを逆転させることで、対立二項が分かれるでもなく分かれないでもないところをイメージできるように、思考できるようにする。

「こういう世界認知の枠組みがありさえすれば、カミの発見と同時に、その驚きとともに、二が一になり、一が二になるという世界の生きた姿を一挙に透視することができるにちがいない。」

二が一になり、一が二になる。

それこそが、世界の「生きた」ありようである。

その生きた動きは、通常は二項対立の二極に定まった、静止した項たちに覆い隠されて見えなくなっている。しかしここで経験的感覚的に固まった二項関係の境界を振動させて、過度に結合してみたり、また分離してみたりすることで、一でありながら二、二でありながら一、一でもなく二でもない、つまり無分節でもなく分節でもない、ということを思考できるようになる。

このどちらか不可得なことを思考できるようになったところから、私たちは自らの世界観の自明さを、自在に問い直すことができる知性を開かれる。

そしてカミは、この二項対立を透かしてみたところに、突如として姿をあらわす。

「諸民族の伝統的世界観は、長い長い年月の経験を積み重ねて成立したものであるが、その文化的粉飾をすべてふるい落としてみると、結局、上記のような二元観にいたり着くのではなかろうか。それがもっとも基本的な民族文化の空間構造なのではなかろうか。そして、この空間があるから、ときとしてそこにカミが宿ることになる。」

二項対立が区切られていることを前提として、その「あいだ」でカミと出会う。岩田氏はこのことをシャーマニズムを例に次のように書いている。

「シャーマニズムにおいて特徴的なことは地上世界と天上世界、人間の世界と神の世界の境界線が、あらかじめ、きちっと引かれていることである。そこは厳格な二元世界なのである。だから、その上下にならんだ二元世界の枠を突破するために、シャーマンの激しい跳躍が必要なのである。」

+

二元世界、二つに分かれているからこそ、”分かれていない”ということ、つまり分かれているのに繋がっている、ということを思考し、感じることができるようになる。

そこで人は「カミ」と出逢う。

*

「カミ」に出会えるだけでもたいへんなことであるが、岩田氏はここからさらに、カミ以前、ということを考える。

カミということが文化の基本的構造をなす対立二項の「あいだ」に見えるのだとすれば、カミ以前というのはつまり、この対立二項がまだなく、いや、まだももうもなくあるでもないでもない、と言った方が良いかもしれないが、いずれにせよ二項対立がない(いや、あるとないもまた二項対立なのであるからして、二項対立があるでもなくないでもなく、と言わざるを得ないが)ところである。

そこには従って、その二項の「あいだ」も”ない”。

「そこに、カミ以前の世界がひらける。

そこはこの世に対するあの世、現世に対する来世、有に対する無の世界ではない。そういう観察者によって眺められた世界なのではない。[…]」

ここでは生/死、生者と死者もまた対立する二項としてあらかじめ分け切っておくことはできない。

「死者は「この世」の向こう側の「あの世」へいくのではない。死者に「この世」はない。死者は「この世」と「あの世」を超えた、「あの世のあの世」へいくのである。そののち、時をえて「この世のこの世」へ帰ってくるかもしれない。両者は、同じ世界なのである。そこで「柄」と「地」が同時に見られている。いや、同時に生きられている。そこがカミ以前の世界なのである。」

「あの世のあの世」にして「この世のこの世」

「柄」と「地」が同時に「生きられ」る。

**

「スッタニパータ」のことばを思い出す。

「奔り流れる妄執の水流を涸らし尽くして余すことのない修行者は、この世とかの世とをともに捨て去る」

この前後、「スッタニパータ」の冒頭「蛇の章」では、「この世とかの世とをともに捨て去る」が繰り返し繰り返される。

二辺を離れる。

この二辺は、ありとあらゆる二辺である。

ある / ない

差異(異なる) / 同一(同じ)

現れてくる / 消えていく

こうした世界観の極めて深いところにある、人間という生命そのもの自体であるような分別=二元性=二項対立さえも、どちらか不可得、ということを考える。

そしてこのどちらか不可得なところから、対立関係が分かれ出てくる。

その繋がっていることと分かれていることとが分かれるでもなく分かれないでもない、という動きを表現したのが曼荼羅ということになろうか。

そこは「カミ以前」であり、そこにありとあらゆるカミが、単数と複数の分別をしてもしなくてもどちらでも異ならないようなカミが、現れる。

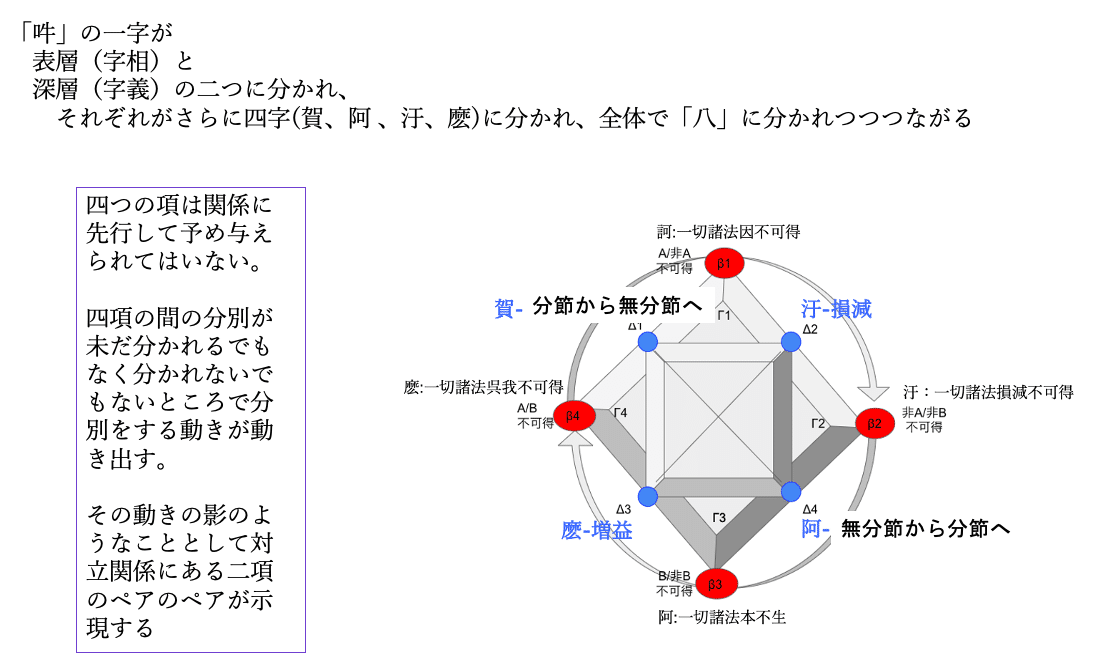

このあたりの論理に徹底的に入り込みたいと思われる方には、弘法大師空海の『吽字義』を読むことをお勧めします。

『吽字義』に関しては、清水高志氏の『空海論/仏教論』も、非常に参考になります。

さて、最後にここまでの話と、レヴィ=ストロース氏の『神話論理』との関係についてふれておこう。レヴィ=ストロース氏は『神話論理1 生のものと火を通したもの』のはじめに、次にように書いている。

「生のものと火を通したもの、新鮮なものと腐ったもの、湿ったものと焼いたものなどは、民族誌家がある特定の文化の中に身を置いて観察しさえすれば、明確に定義できる経験的区別である。これらの区別(注:明確に定義できる経験的区別)が概念の道具となり、さまざまな抽象的観念の抽出に使われ、さらにはその観念をつなぎ合わせて命題にすることができる。それがどのようにして行われるかを示すのが本書の目的である。」

明確に定義できる経験的区別を概念の道具にするということは、即ち生のものと火を通したもののような経験的な区別を、他のあれこれのものごとの区別・対立と重ね合わせることで、他のあれこれの区別・対立の「意味」を論じることが可能になる(「命題にする」というのはこれである)、という話である。

二項対立関係を、あらかじめそれ自体として独立自存する二つの事柄がたまたまセットになったものと考えるのではなく、分けつつつなぐ二即一にして一即二を分節する動きが蠢く影のようなものとして考えることで、わたしたち人類の思考は自由自在になる。

*

レヴィ=ストロース氏が『神話論理』で分析する神話には、まさにこの経験的な二極の「あいだ」の、どちらでもあってどちらでもないようなカミたち、世界の創造者とされるカミたちが続々と登場する。そうした神話の分析事例は下記に掲載しているので、ぜひ参考にどうぞ。

さて、岩田氏はこのような対立関係を分離しつつ結合し結合しつつ分離するような「マンダラ」として図式化できるような動きをめぐって、これこそが私たちに「自分からの自由」をもたらす、と書かれている。

自分からの自由。

これはとても重要なことである。

特に「自分」が、出来合いの何かの二項対立の片方の項に接着されてしまっている場合など、自分から自由になることを思考せざるを得ない。

ちなみに岩田氏は『自分からの自由』という本も書かれている。おすすめです。

『アジアのコスモス+マンダラ』について、共同研究中のひづみさんが創造的な「読むこと」を試みて下さいました。

いいなと思ったら応援しよう!