国名がついた3つの製本様式<その1.フランス装編> フランス・ドイツ・スイスがあるのに、イタリアがない?

今回は製本様式のお話です。

ちょっと長くなりますので、何回かに分けて記事にするつもりです。お付き合いください。

和式製本と洋式製本

まずはじめに、製本の種類というか区分として、和式製本と洋式製本の二つに分けることがあります。

和式には皆さんご存じの「和綴じ製本」や「経本製本」があげられます。

これには今流行りの「朱印帳」も含まれます。昔の「大福帳」もそうですね。

洋式製本は、簡単に言えば本屋さんで並んでいる本の形といえば、一番分かりやすいと思います。

つまり、今の一般的な本をつくる技術は明治時代に西洋、主にヨーロッパから伝わったものがもとになっているのです。それが洋式製本です。

国名がついた製本様式

その洋式製本のなかでも、ヨーロッパの国の名前が付けられている製本方法があります。

それが、タイトルにもなっている「フランス装」「ドイツ装」「スイス装」なのです。

そしてなぜか「イタリア装」はないのです。

なぜこの部分がイタリアかって言いますと、私がBS日テレ土曜日18時からの「小さな村の物語 イタリア」を楽しみに見ている、単なるイタリア好きだからというだけで、大意はありません。

もちろん、なぜ「イギリス装」はないのかっていう表題でも良いのです。イギリス好きの方々ご勘弁ください。

フランス装って?

今回は「フランス装」についてご紹介します。

聞きなれない本の各部の呼び名も出てくるかと思いますので、下のイラストと照らし合わせてご覧ください。

「四周を折り込んだ印刷表紙で、化粧断ちした糸綴じの中身をくるんで仕上げる製本様式。小口の三方に1.5mmのチリを付ける。本フランス装は、中身をくるんだあと表紙裏側に折り返した部分に見返しを挿入して仕上げる。仮フランス装は、小口に口糊を入れて仕上げる。」

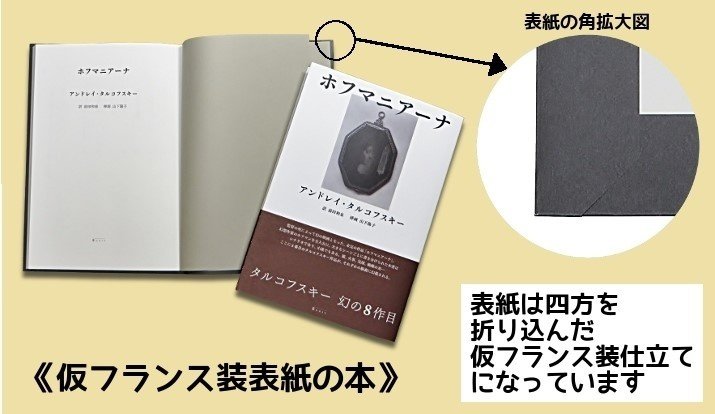

写真でお見せしますとこんな感じです。

表紙の四方を折り込んでいるのが分かるでしょうか。

そして、本文よりも表紙がわずかに大きいですね。このはみ出して見える部分が「チリ」です。

さながら表紙が柔らかいハードカバーといった見た目です。

「フランス装」のルーツは本当にフランスにあった

フランスでは古くから、折っただけの薄い紙で中身をくるんだ「仮とじ本」を買い、アンカットのページを自分で切り開きながら読み、読み終わったものを蔵書として個人的に革装本に仕立てさせるという習慣がありました。

それが20世紀に入っても続き、文学書の多くが仮とじ本のまま売られた時代が長かったそうです。

日本にも明治時代に伝わり、天をアンカットのまま製本したチリ付きの仮製本様式を「フランス装」と呼ぶようになっていったようです。

ちなみに、現代では天アンカット本ではなく、三辺の小口はあらかじめカットし、最初から読みやすくなっています。

実はフランス装には2種類存在する!「本フランス装」と「仮フランス装」

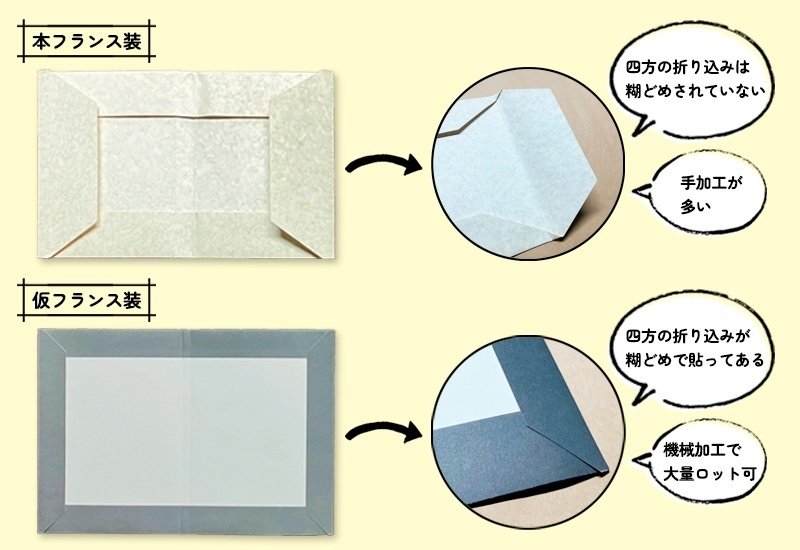

フランス装には実は「本フランス装」と「仮フランス装」が存在します。ちょっとマニアックなお話になってきましたね。

何が違うの?本フランス装と仮フランス装

本フランス装と仮フランス装では、以下のつくりは共通しています。

柔らかい表紙の四方を折り込んでいる

チリ付きで上製本のような見た目

そして、違いはこんな感じです。

四方の折り込みが糊どめされているかどうか

機械加工が可能かどうか

さて、それぞれのつくりを詳しく見ていきましょう。

「本フランス装」は手加工が多い

昔ながらの「本フランス装」となりますと、表紙の折り方もやはり手が込んでいますので、手加工の工程が多くなり、なかなか手掛ける機会がでてきません。

手順はこんな感じになります。

1. 表紙を抜き加工機で抜き、同時に折り目にスジ押しをする。

2. 表紙の四方を手折りで折り込む。糊どめはしない。

3. 背中のみにボンドをつけてくるむ。機械クルミはできない。

本フランス装ですと、表紙に掛けるカバーと同じ大きさのグラシンペーパーを使い、一緒にクルミ込むなんて手の込んだつくりの注文を依頼されたこともあります。

「仮フランス装」は表紙の折り込みを機械加工できる

現在は、「仮フランス装」用の表紙の準備加工に関しては、製袋用の機械を使って自動で四方を折り込む方法でもできますので、大量のロットにも対応が可能となっています。

【番外編】間違えやすいフランス装と雁垂れ製本

フランス装と混同されるのが、「小口折製本(雁垂れ製本)」です。

「小口折製本」とは

仮製本仕様の一種。表紙をくるむ前に中身の小口のみを小断ちしておき、表紙の左右寸法を長めに小断ちしてくるむ。表紙の袖の部分を内側に折り込み、天地を最後に仕上げ断ちする。 「がんだれ」とも言う。

決定的な違いは、「雁垂れ」はチリがついていません。

「フランス装」の見積り依頼を受け、よくよく内容を確認させてもらうと「小口折表紙製本」のことだったなんてことが、ままあります。

さて、フランス装のお話はこれくらいで。

次回は「ドイツ装」のお話をする予定です。お楽しみに。

▶もっと製本事例を見たいなら

渡邉製本のホームページでは、様々な製本事例を写真つきでご紹介しています。

✔︎渡邉製本WEBサイト

▶こんな記事もnoteに書いてます

背中の綴じ糸を見せるカッコイイ「コデックス製本」。開きも良く写真集やアパレル・マンションなどのカタログにも人気。事例写真もたくさん載せてます。

▶SNSで町工場の職人技など発信中

Twitterやインスタでも製本事例や製本作業など発信しておりますので、よろしければご覧ください。

こちらは出来上がった本の箱入れ作業。

— 渡邉製本 8/1〜TSUTAYAロブレ小山『とっておきの文房具STORE』 (@booknote_tokyo) August 16, 2022

簡単そうに見えますが、慣れない人(私)がやるとこんなにサッサとできません。

#製本

#製本作業 pic.twitter.com/fk0y1PETNp

画像作成にあたり、以下のサイト・作者様の素材をお借りしました。ありがとうございます。

Freepik : Alvaro_Cabrera / efe_madrid

イラストAC : 普通人様 / ミツキ様 / Kinoko3様

フキダシデザイン