「田中一村展」その1:10-20代の南画、これが悲運の遠因か? すでに奄美に連なるものを見た。

(長文になります)

はじめに

前回のこのシリーズの記事、「「村上隆もののけ京都」展(最終回)」の最後で、私は次のように述べて、もののけ京都展の感想記事を終えました。

ところが村上作品を見るうちに、ここ数年にわたって私がnoteの記事で書いてきた日本美術の様々な諸問題が各展示作品に含まれていることが分かり、はからずも感想が長くなってしまいました。

その諸問題の中でも特に以下の二つに対し大いに考えさせられました。

1)日本の絵画の伝統と独自性

2)絵画における純粋美術と商業美術の差

その過程で現代ARTを理解するよりも江戸絵画の多様性とすばらしさを再確認しました。(中略)

今回の個展で、現代ARTの一端に触れることが出来たのですが、私自身は江戸絵画に目を向けていこうと思います。

「江戸絵画」に目を向けていくことと、「田中一村展」とどう関係しているのか、以上の文では読者の方は分からないと思います。以下、簡単に説明いたします。

「線スケッチ」の「線」の表情の観点で、昨年初めより水墨画の勉強と中国、日本の水墨画の作品の実物の鑑賞を開始し、都度記事にしてきました。

日本絵画では、室町水墨画から、戦国、安土・桃山の障壁画、洛中洛外図や曽我蕭白や伊藤若冲など江戸絵画に現在入りつつあります。さらに、文人画、南画、禅画にも広げようと考えていたところに、タイミングよく「田中一村展」が始まったのです。

ご存じの方は多いと思いますが、田中一村の画業は南画から始まり、17歳の時にはすでに最年少のプロの南画家として全国の美術家名鑑に載るほどになっています。

実は、すでに私は2010年に千葉市美術館で開催された大規模展、「田中一村 新たなる全貌」を訪問していました。その展覧会では、田中一村(最初は米邨)の南画作品が数多く出品されていましたが、当時は水墨画にまったく関心がなかったため、深く鑑賞することができずただ一瞥するだけでした。

今回は、池大雅、与謝蕪村にはじまる江戸時代の南画の系譜を知るためにも、一村の南画を見るのは意味があると考え、昨年来の知見も併せて丁寧に鑑賞することにしました。

田中一村の南画(水墨画)作品の鑑賞結果

先に、田中一村の南画作品を見た結果を以下にまとめます(順不同)。

● 数え8歳(満年齢7歳)の、とても幼児期とは思えない作品から10代後半の若き南画家、そして南画と訣別して以降の、新しい日本画を模索中の水墨画の作品まで、一貫して田中一村らしい特徴を感じることができた。

●その特徴は画題が花鳥画の場合顕著で、掛軸の縦長画面における構図の取り方が独特である。具体的には、大幅なズームアップ、余白の無い(画賛を描く余地のない)描き込みである。これにより、奄美時代の日本画の構図、画題の選択は、すでに10代の南画時代から始まっていたことが分かる。

●南画と訣別しても、最近まで作品が見つからず空白だった昭和6年から戦前まで掛軸の水墨画作品が見つかっており、主題の植物が、その縦長画面の中で存在感を主張する構図で描かれており、奄美時代の日本画に連なっている。

●美校受験前の南画作品は素人目(昨年来から水墨画を鑑賞してきた目)で見てもすでに一流の技術で描かれ、南画として完成されているが、それが却ってその後の美校自主退学や、その後の新しい日本画創作努力が中央画壇から認められなかった悲運の遠因になっていると思われた。さらに、対象描写を重視し、伝統的な余白を重視しない方向性は、「青い空に写実的な雲」の日本画としての異端描写(次回記事で記述予定)と併せて中央画壇の重鎮、審査官に違和感、不快感を与えたのではないかと推測する。

以下、具体的な作品を展覧会の図録および企画展HPより引用して説明します。

(1)1925~1926年の作品事例

出典:展覧会図録27頁 筆者撮影

出典:展覧会図録29頁 筆者撮影

出典:展覧会図録31頁 筆者撮影

以上は、1925及び1926年の作品です。

当時はまだ芝中学の学生で(17-18歳)、田中米邨と号していた頃です。1925年にはすでに、『全国美術家名鑑』に最年少の職業画家として掲載されていました。

お断り:

以下感想を述べるにあたり、最初にお断りしておきたいと思います。

冒頭で述べた様に、現在私はこれから江戸時代の南画を本腰を入れて勉強し、実作品を鑑賞しようとしています。

確かに昨年来「水墨画」(中国、日本)の入門書、解説書を何度も読み、積極的に中国(宋)の水墨画、室町水墨画の実作品を見るようにしてきたので、それ以前と比べればかなり知識や鑑賞する方法は身についたと思います。

しかし、文人画、南画については何冊か入門書を読みましたが、実際の作品については、池大雅や与謝蕪村、浦上玉堂などの作品を見た程度です。

さらに言えば、江戸時代の南画を理解するためには、わが国だけでなく清以降、近現代中国の水墨画を知り、多くの実作品を見る必要があるのですが、正直それはまったくできていません。また明治以降の日本の南画、水墨画も知らなければならないのに、その知識もないのです。

ですから、今回の田中一村(米邨)の南画、水墨画が近現代水墨画の最初の作品鑑賞になります。そのため以下述べる私の感想・意見は専門家の裏付けがないことを承知していただきたいと思います。

さて、上(図1~図3)で示した植物を主題とした南画ですが、もっと若い習作時代の作品と違い、掛軸にも関わらず、上部の余白や画賛を書く部分が極端に少ないことに気が付きました。

なぜなら、昨年来、室町以降の掛軸の水墨画を見慣れた目には、田中一村(米邨)の絵は、図2の2例を除いて、下から上まで植物で埋め尽くされ、図2の2例でも、上部の余白がかなり狭く、画賛も窮屈そうです。そこに私は違和感を感じました。そして一村(米邨)があえて余白を狭く、あるいはまったく無くして描いたのではないかと推測しました。

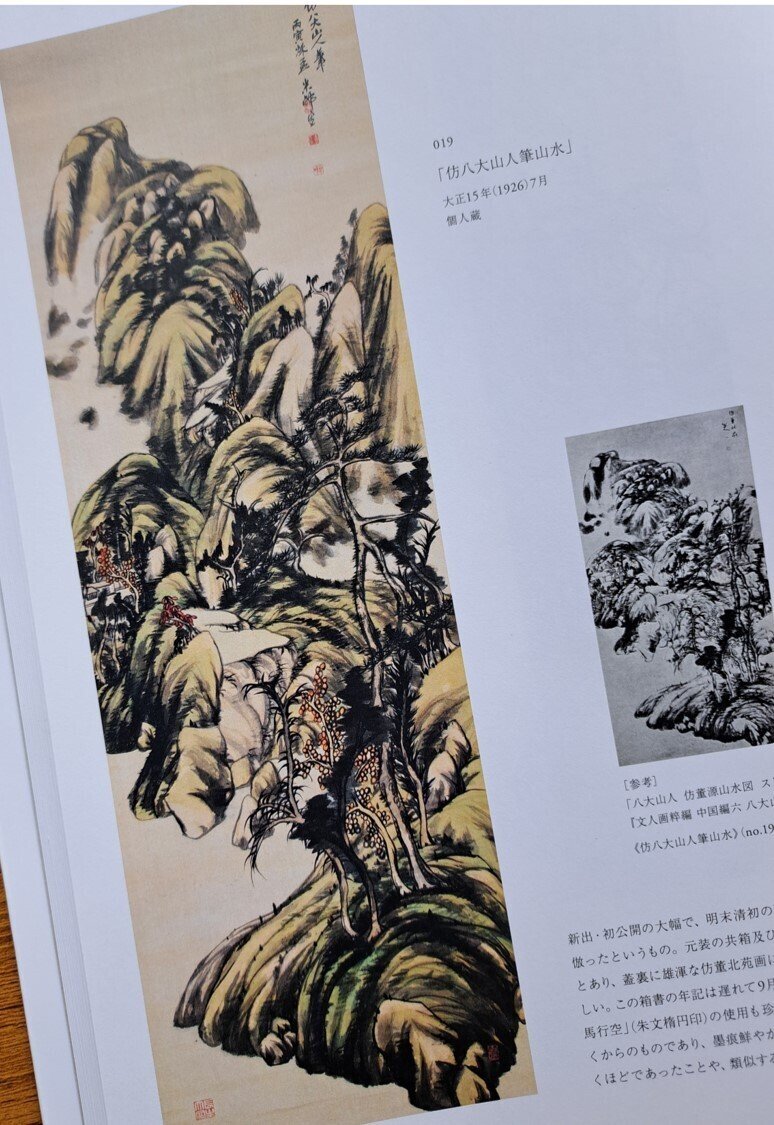

実はこの時期、一村(米邨)は花鳥画だけでなく山水画もこの時期に描いており、構図はごく普通です。例えば下に示す図4《仿八大山人筆山水》では、上部に余白をとっています。

出典:展覧会図録30頁 筆者撮影

もちろん、明、清の画家の八大山人に描き方を倣っているので、構図も同じようになるのは当たり前かもしれません。しかし今回の出品作品、独自に描いた山水図《武陵桃源図》でも大きく上部に余白をとっています。また私が14年前に訪問した田中一村展(千葉市美術館)の図録に掲載されている三点の《山水画》(1926)を見ても、余白は上部に十分とられています。

それでは、なぜ花鳥画の時にだけ余白が狭い、あるいは無いのでしょうか?

上記山水画が清の八大山人に”仿う”でしたから、花鳥画も中国の画家のスタイルに倣っている可能性もあります。実際、解説を読むと、一村(米邨)は、八大山人の他に清末の趙之謙および呉昌碩に倣った絵をいくつか描いているようです。

私は八大山人と同じく趙之謙や呉昌碩の名前は知っていましたが、彼らの活躍した時代も知らなければ作品もまったく知りませんでした。

本来ならば、彼らの作品をきちんと検索すべきですが、時間が無いので、1)グーグル画像検索、2)Pinterestによる検索 を使って彼らの花鳥画を概観することにしました。

すると、大半は十分に余白を取った作品ばかりです。しかし趙之謙の花鳥画には田中一村(米邨)の花鳥画の、上部の余白が狭い構図にかなり近い作品が数少ないですが存在することがわかりました。

その趙之謙の絵の描かれた植物と余白の面積の比を仮に9:1とすれば、一村(米邨)の場合は9.5:0.5ぐらいの差があるように感じます。数字上はほぼ同じで、その差は僅かですが、実は印象としてもっと大きな差があります。

もともと中国発祥の水墨画は、「書画同源」ですから、画面上部の画賛を描く部分は大変重要です。一方、日本の場合は画賛を書く部分という意味もありますが、むしろ中国にも西欧にも無い「余白」という概念に伝統的になじんできました。ですから、絵画としては、中国も日本も描写対象の植物と描かれない部分(中国では画賛を置くところ、日本では余白)とのバランスをとって構図を常に考えるはずです。実際、趙之謙の9:1の花鳥画でも、そのバランスへの考慮が見て取れます。

ところが、私が田中一村(米邨)の花鳥画(図1-4)から受ける印象は、描写対象の植物に一生懸命で、日本人画家にも関わらず「余白」にあまり敬意を払っていないと感じるのです。

まだこの時代の一村(米邨)の絵には描かれていない白い部分は存在します。しかし、その部分にはほとんど注意を向けていないようなのです。それは、図3の《藤花図》を見ればお分かりでしょう。

画面全体が藤で覆われ、下部の幹の右わきに署名用の小さな空白を設けているだけです。

なおこの作品は縦2.5mもある巨大な大きさで、墨による線描と濃緑、明るい若草色、藤の花の紫色の塩梅が美しく、弱冠18歳の若者が描いたとは信じられず、驚きのあまり口を開けていつまでも見ることになりました。

繰り返しますが、一村(米邨)はどうも描く対象の植物描写に集中する性質のようです。実際、今回の展覧会や14年前の千葉市美術館の展覧会では出品されなかった次の水墨画を、以前購入した大矢鞆音監修・解説『田中一村作品集』[増補改定版]NHK出版 第4刷(2018)の中に見つけました(図5)。

出典:大矢鞆音監修・解説『田中一村作品集』[増補改定版]NHK出版 第4刷(2018)16頁

筆者撮影

この作品は名前の通り、左右5mを超す長尺で、趙之謙に仿って描いたと画賛にあるので、余白をとって描いていますが、それにしても梅の描写は見る者に迫ってくるものがあります。

図3で紹介した《藤花図》の3か月後の作品で、見事に現役合格した東京美術学校(現東京芸術大学)をたった二ヶ月で退学した直後に描いた作品なので、《藤花図》とともに何か期するものがあったのかもしれません。

その後の作品は、ますます余白を無くしていくことになります。

(2)1928~1929年の作品事例

出典:展覧会図録34頁 筆者撮影

出典:展覧会図録33頁 筆者撮影

出典:田中一村展企画展HP:https://isson2024.exhn.jp/exhibition/

出典:展覧会図録37頁 筆者撮影

出典:展覧会図38頁 筆者撮影

図6、図7に掛軸の花鳥図を、図8および図9に、衝立の裏表に描いた花鳥図を、図10に屏風仕立ての花鳥図を示します。

いずれも、1928年から1929年にかけて描かれたものです。

全体を見てお分かりになると思いますが、図10の屏風の中の2枚を除いて、植物がますます画面を覆いつくすようになっています。

それは図7の《名月前身図》の梅と図5の《墨梅長巻》の梅が占める割合をみれば一目瞭然です。それにしても図7の《名月前身図》の覆いつくしぶりはやり過ぎではないでしょうか。

また、図10の《花卉図押絵貼屏風》の真ん中の2枚、琵琶および牡丹の絵は、余白は確かに十分とられていますが、描き方に癖があるのか目に入るのは琵琶、牡丹の植物の方ばかりと感じるのは私だけでしょうか?

参考までに、私が14年前の千葉市美術館の展覧会で見たはずの、1925年から1029年までに描かれた掛軸花鳥図を下記に示します。

《廬橘図》1928、《春秋図》1927 2月、《瓢箪図》1929夏、《玉蘭図》1929 5月

出典:『田中一村 新たなる全貌』展(千葉市美術館)図録(2010), p24, p30, p31, p40

筆者撮影

上で述べた様に、ほとんど余白を取らず、植物自体が全体を覆って主張しています。

昭和初期、南画と訣別以後の水墨画・日本画

出典:展覧会図34頁、35頁 筆者撮影

出典:展覧会図34頁、56頁 筆者撮影

出典:展覧会図61頁、62頁 筆者撮影

上で示した図12~14までの作品は、南画と訣別し、新たな絵画を目指したころの作品です。解説によれば、この時期の作品は以前は空白時代と云われるほど少なく、これらは最近見いだされて今回の展覧会で初出展されたものが中心です。

南画から日本画に舵を切ったのですから、作品の形状は多様でも構わないのに、掛軸が多いのがまだ南画時代を引きずっているように見えます。

ただ南画時代の特徴である、植物その物を前面に押し出す描き方はますます強くなっています(図13)。

私が特に目に留めたのは、図14の《大銀杏図》です。「何だこれは!?」と目を見張りました。

なぜなら、私も銀杏の大樹を描いたことがあるからです(図15)。

手帳スケッチブック B6見開き2頁 ペンとインク

場所は府中市の普門寺でその銀杏の大樹は「普門寺の大銀杏」として知られています。

私の場合、夕日に鮮やかに映える黄金色の大銀杏の紅葉をまずスケッチした(図15 左)のですが、落葉後の複雑な枝ぶりにも美しさを感じ、その込み入った枝の姿をあらためてスケッチした(図15 右)のです。

さて、田中一村の《大銀杏図》(図14 左)では、葉はまったくないので、落葉後の姿を描いたものと思いますが、私の一般的な構図(図15 右)とはまったく異なります。

すなわち、巨木の主幹にぐっと近寄り、上から下まで黒々と描き、それだけで面積の大半を占めます。その結果、主幹から出る多数の枝は先まで描かれることは無く、画家は枝の林の中に入り込んだ形になり、主幹から斜めに伸びる多くの枝と、さらに枝先から延びる遠くの網目状の細い枝越しに空を覗く構図になっています。

この「枝の林の中に入りこんだ形」「多くの枝と網目状の細い枝越しに空を覗く」は、どこかで見たことはないでしょうか?

そうです、田中一村の代名詞となる奄美の絵です。

出典:展覧会公式チラシ https://www.tobikan.jp/media/pdf/2024/issontanaka_flyer_2.pdf

多くの専門家が指摘しているように、奄美で一村が描いた大作は、そのほとんどが南国の植物の葉や枝の中に入り込み、その密集した中から、枝葉の隙間を通して空を覗く構図をとっています。

ですから、《大銀杏図》を描いた戦前の1930年代に、すでに奄美時代の代表作となる絵の構図を先取りしていたと言えると思うのです。

そして、同じ1930年代の《秋色》(図14)では、枝ではなく紅葉の葉で画面全体を覆いつくす構図で描いています。

あくまで、個人的な感想ですが、紅葉(秋)を主題とする日本画はこれまで多く描かれたと思うのですが、このように余白のない構図はほとんど無いのではないでしょうか。一村はこれらの新しい構図を約40年後に奄美の絵の構図に応用したものと考えられます。

付け加えて、以前から奄美の絵がほとんど縦長の絵であることを不思議に思ってきました。

今回、初期の南画を見ていると、基本的に掛軸の絵が多いことに気づきました。これもあくまで個人的な意見になりますが、10代に徹底的に描き込んだ南画の構図が、南画と訣別して新しい日本画を描くようになってもその影響が残ったのではないでしょうか。

この若い時の体に染み込んだ南画の修練、余白をとらない斬新な構図に加え、次回の記事で紹介する、青空と雲の写実的な描写の多用が、中央画壇の人々の共感を得られなかった遠因ではないかと思うのです。

その辺について、次回詳しく述べたいと思います。

(次回に続く)

前回の記事は下記をご覧ください。