柔軟に生きるための「適応」と「順応」

昨日から朝型に移行しています。

朝日をみてから寝るような生活から、夜10時過ぎには布団に入り、朝早く目覚める生活になっています。

妻から、「よくそんなにパキッと変えて平気だね」と言われました。

たしかに、これまでも「明日からこうする」「今から変える」ということに、すぐ適応してきたなと思い返しました。

海外に行く機会も多く、その際にはある意味強制的にその環境に慣れないとやっていけない、ということもあったかもしれません。

あるいは、新しいことが好きであったり、変化を楽しみたいと思う性格から、このような適応性の高さがあるのかもしれない、と思いました。

今日はそんな、ヒトの適応と順応について。

●適応と順応のちがい

私も先ほど調べてこのニュアンスのちがいを認識しました。

ざっくりとわかっていたものの、明確にちがいが何かを知るのは大事ですよね。

てき‐おう【適応】

[名](スル)

1 その場の状態・条件などによくあてはまること。「事態に適応した処置」「能力に適応した教育」

2 生物が環境に応じて形態や生理的な性質、習性などを長年月の間に適するように変化させる現象。

3 人間が、外部の環境に適するように行動や意識を変えていくこと。「適応障害」「過剰適応」

(デジタル大辞泉)

じゅん‐のう〔‐オウ〕【順応】

[名](スル)《「じゅんおう」の連声(れんじょう)》

1 環境や境遇の変化に従って性質や行動がそれに合うように変わること。「新しい生活に順応する」「順応性」

2 外界からの刺激に対して、感覚器官が慣れていくこと。「明暗順応」

(デジタル大辞泉)

いくつか論文もみてみましたが、適応の概念は研究領域によって定義が多義的であったり、類似する用語や近しい表現が様々あることなどで、概念があいまいになっていることがある、とのことでした。

ただ、ことヒトに限っていうのであれば、生物学的な概念に則って、「生物が、環境に適合するように、自己の形態・修正などを変化させる現象。遺伝的な変化とそうでないものとがあり、狭義には後者を順応と読んで区別する。」とされます。

つまり、ヒトの自意識や能動性が関与するのが「適応」であり、自然な変化や受動的に変わることで「順応」が起こると理解するのがいいのかもしれないですね。

言い換えれば、自らが意識して"変える"のが「適応」、自然に"変わる"(慣れる)のが「順応」といえるのでしょう。

なんだかちょっとだけ賢くなった気がしますね。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●順応性を高めるために「意識の量」を増やす|当意即妙

私が好きな言葉に、「当意即妙」という四字熟語があります。

意味は以下の通りです。

当意即妙(読み)トウイソクミョウ

[名・形動]すばやくその場面に適応して機転をきかすこと。また、そのさま。「当意即妙な対応をする」

トレーナーや中間管理職的な役割の方、現場のリーダー的な役割の人に必ず求められるスキルであり、概念だと思っています。

その時、その場で、何が最善手なのか、時々刻々と変化する場面・環境の状況把握をして、判断を下す。指示を出す。

当意即妙での"適応"は、先ほどの定義に照らすと、狭義の適応で"順応"の意味が色濃くでているのだと感じます。

私の愛読書として、この斎藤孝先生の"「意識の量」を増やせ!"があります。文章として書くと長くなるので、それは別の機会にするとして。まとめると以下のスライドのようになります。

「意識の量が多い」=当意即妙な応対ができる=他者目線を有する

→できる人・優れていると評価される

要点をかいつまむと、このようにまとまると思います。

つまり、順応性を高める(意識の量を増やす)ことは、社会的な「できる」人の資質を磨くことでもあるのではないか、ということですね。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●自分が選択できる適応の種類を増やす

そして適応について。

心理学の分野では、新しい環境や新規ストレスに直面したら、人は適応すると記述されることが多いです。

これは、順応に近い概念で書かれている(受動的意味)ことがあるかもしれません。

しかしながら、ストレス対処や行動選択のときに、能動的に、自分が何を選択して、どう対応するのかを捉えておく方がより重要なのではないかなと思っています。

ヒトの新規環境適応に関しては、4つの時期を経て適応するとされています。

①ハネムーン期(適応レベル高)

②カルチャーショック期(適応レベル低)

③適応期(適応レベル高)

④成熟期(適応レベル高)

このように、適応にはある程度の時間がかかり、このような変化を通じて起こるとされます。

つまり、一回適応レベルが低くなる時期(ストレスが大きくなる時期)が必ずある、ということです。

これにどう対処できるか、の選択肢を持つと、このカルチャーショック期をどう乗り越えることができるかを自ら考えることができるようになると感じます。

まずは、「自分の状態に気づく」こと。

上記スライドにもあるように、言葉にしてみる、形にしてみる、誰かに話すことで、自分を少しでも客観的にみてみる。

すると、自分が今置かれている状況が見えてくるかもしれません。

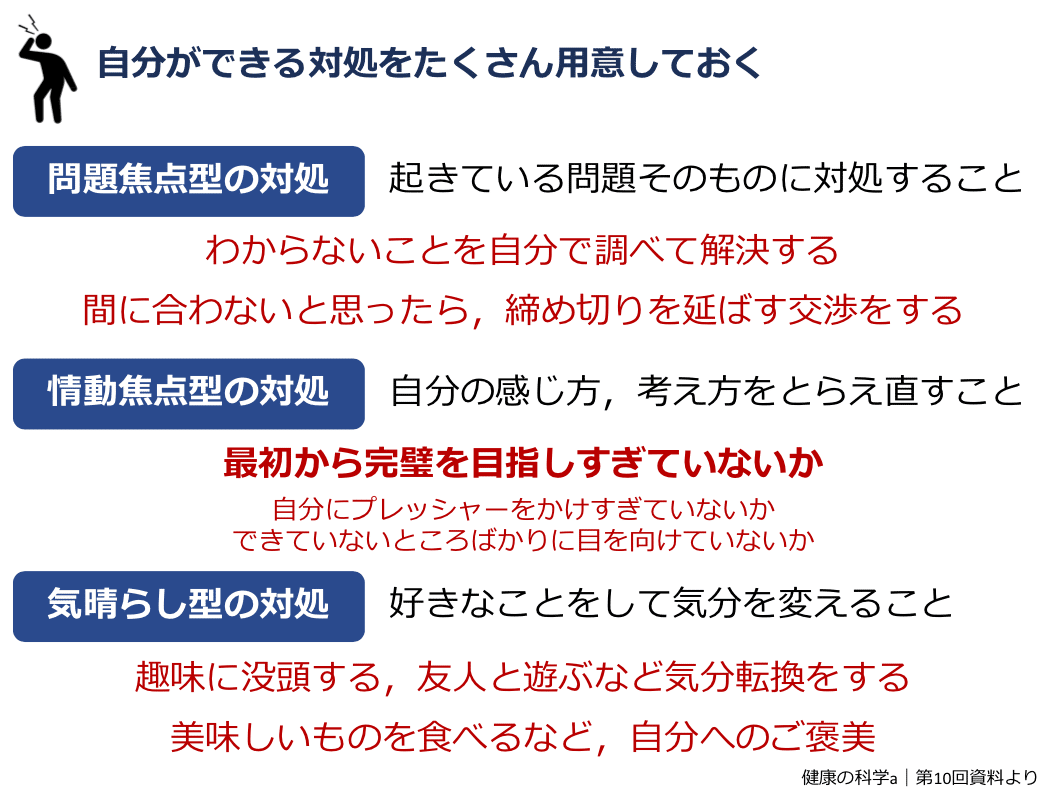

そして、対処について。

この分類よりも多くの選択肢をつくることができるのだとは思いますが、大きくこの3つを軸に考えると、選択がしやすいだろうと思います。

問題を直視するのか、自分の考え方を変えるのか、あるいは距離をとってみるのか。

自分が得意な対処がある気もしていますし、後々心にしこりが残る・残らない対処があったりもします。

自分にあった、適応の選択肢を見つけ、毎日の生活を豊かにできるようにしていきたいですね。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今日はここまで。

-----

今日のstand.fm

#わらし式トレーニング 【通称】 #わらトレ

#わらし式トレーニング🏸[Squat&steps系]

— 藁科侑希(わらし) (@warawarac) April 7, 2021

スクワット リズムステップ 1分

→リズムにのって楽しく‼️

【目的】

①リズム感醸成

②全身協調性獲得

③下肢筋力・筋持久力向上

※股関節で動きを調整!#毎日投稿 #WithoutTrainingPartner#わらトレ #TikTok#少しリズムずれてますがご容赦ください💦 pic.twitter.com/wj6af2Pwnn

今日の #マイキーチャレンジ 【通称】 #マイチャレ

【水曜日|腹筋系】#マイキーチャレンジ

— 藁科侑希(わらし) (@warawarac) April 6, 2021

《シットアップ》全て10reps

●すりすり

●すりすりクロス

●かかとタッチ<横>

●かかとタッチ<正面>

●片側アイソメ

●サイド左右

●エキセンver.

※動きをきれいに!丁寧に!#毎日投稿 #マイチャレ#workout #training #situp pic.twitter.com/YapWXn2pfo

Youtube|投稿動画集積↓ たまにLIVE配信させていただき交流を呼びかけるかもです。

https://www.youtube.com/channel/UC5q-kkb0mnqXz_LavthIrvw/

Tiktok↓

https://www.tiktok.com/@warashinayuki?lang=ja

各種SNSまとめ↓

それでは、また。

-----

●藁科 侑希(わらしな ゆうき)

大学教員として、教育・研究現場で活動中。また、スポーツ現場でもトレーナーやコーチとして活動。選手や学びたい人にとって、最良のアドバイザーであることをモットーに、肩書きにとらわれない現場目線のサポートを模索中。 #西野亮廣エンタメ研究所 サロンメンバー

【現在の大学担当授業】東京経済大学・千葉大学・日本女子体育大学

<体育実技>

●バドミントン

●卓球

●バレーボール

●トレーニング理論実習

<ワークショップ科目>

●テーピング・マッサージ実習

●スポーツ医学理論実践

<講義科目>

●健康の科学a

●健康の科学b

●スポーツとの出逢い

サロン仲間募集中

わらしがバドミントン部門の講師をしている #オンラインサロン ▼

-----

<ご協力のお願い>

最近Twitterの更新頻度高めにして頑張っています。

毎日のトレーニング投稿は基本以下の2つ。

#マイキーチャレンジ |マイキーのためのシェイプアップベーシックトレーニング

#わらトレ #わらし式トレーニング |バドミントンパフォーマンスアップのための現場向けトレーニング(一部自宅トレ)

よければフォローやいいね!RT(特にリツイートが嬉しいです!)をしていただけると大変喜びます。

今後とも引き続き楽しく頑張ります!

【保有資格】

博士(スポーツ医学 筑波大学)

日本スポーツ協会公認バドミントンコーチ3

日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー

日本障がい者スポーツ協会公認障がい者スポーツコーチ

日本障がい者スポーツ協会公認中級障がい者スポーツ指導員

日本障がい者スポーツ協会公認障がい者スポーツトレーナー

NSCA認定ストレングス&コンディショニングスペシャリスト

NSCA認定パーソナルトレーナー

高等学校教諭専修免許(保健体育科 茨城県)

中学校教諭専修免許(保健体育科 茨城県)

赤十字救急法救急員

いいなと思ったら応援しよう!