熊本市電の新型車両2400形と、持続可能なまちづくり。

市電が走るまち

私が住む、ここ熊本市には「路面電車」が走っています。

路面電車は、1960年代ごろから自家用車の普及による道路混雑の煽りを受け、全国的に、廃線や地下鉄化が進みました。今でも残っているのは、札幌や広島など、20路線ほどです。

熊本市でも、現在に至るまで路線の縮小が進み、半減しましたが、中心市街地や熊本駅から東部にかけて、今でも12キロほどの線路が伸びています。

この熊本市電では、最近事故やインシデントが相次いで発生しています。

また、車両の故障や運転士不足を理由に減便され、ラッシュ時の乗客の積み残し(1回では全て乗せきれない)も、問題となっています。

10年ぶりの新型車両

そんな中、今回10年ぶりに新型車両が導入されました。

9月17日より、実際の線路を使った試運転が行われていました。偶然街中で見かけたことがありました。

熊本城をモチーフにデザインされたという、黒と白のモノトーンカラーがとても目を惹きます。3両編成ですが、2両目が短いのが特徴的です。路面電車のようなカーブの多い軌道を走るには、メリットとして働くと聞いたことがあります。

初めて乗った

11月23日(土曜日)、熊本市交通局にて出発式が行われ、翌日の24日(日曜日)から通常運行が始まりました。

早速ですが、走り始めた新車両に、乗ってみることにしました。A系統の西側の終点、熊本駅近くの二本木口から乗車です。

時刻表を見ると、新型車両が走るダイヤには、二重丸がついていました。何本かの旧車両をやり過ごして、新型車両の到着を待ちます。

車両が電停に近づいてくると、やはりその長い車体が目立ちます。今までは、後述する超低床電車と呼ばれる、2両編成は走っていましたが、これだけ長い車両が路面電車として走っている光景は、とても新鮮に感じます。

電停には同じようにカメラを構えたり、時刻表を持った初乗車目的と思われる方が、結構いらっしゃいました。

収容力に期待大

ちなみに熊本市電で使われている車両に、9700形や0800形と呼ばれるものがあります。今回の新型車両が登場するまでは、最新だったものです。

日本初の、超低床電車として開発されました。

ところがこの車両、2両編成で外見は大きく見えるのですが、実際に乗車してみると、車輪を収めるスペースなどもあり、意外と席の少なさを感じていました。

向かい合わせの席も間隔が狭く、足が当たるほどです。大人2人ではかなり窮屈でした。

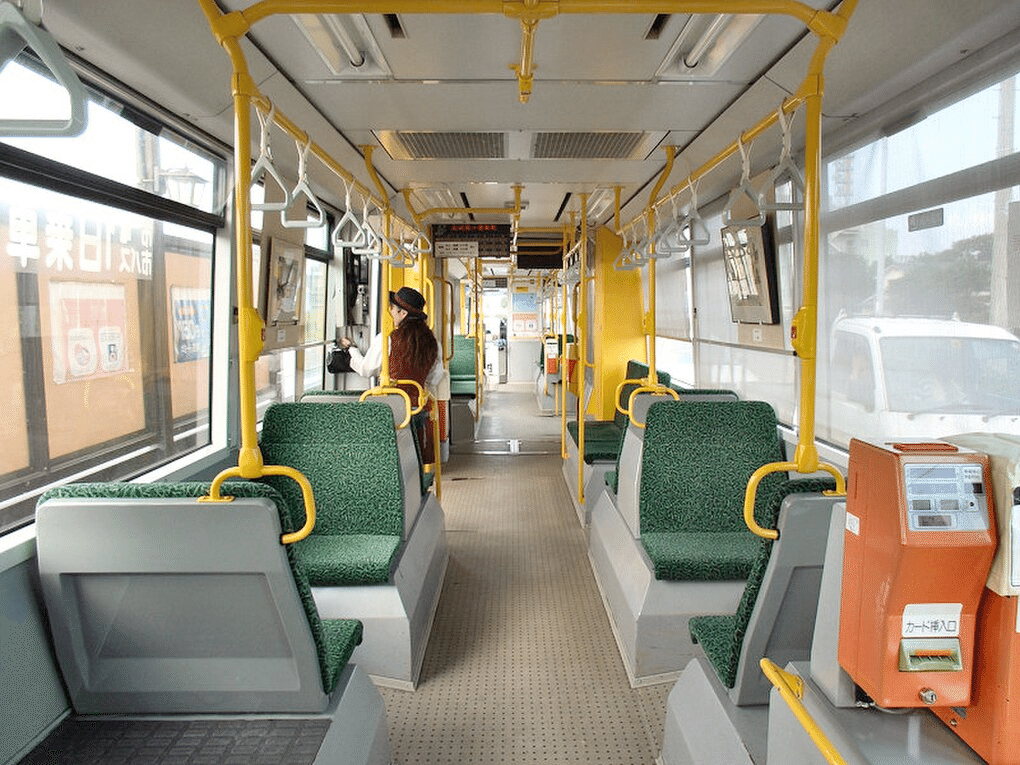

一方こちらが、今回の新型車両の内部。全体が、ロングシートと呼ばれる車両外周に沿った座席配置になっています。

いわゆる通常の通勤電車のような構造に近く、座席はもちろん、つり革を持ち中央の通路にも、かなりの人が乗ることができます。

実際、定員も112人と、今までの約1.5倍になっています。

今回も日曜日ともあり、通町筋や辛島町など、途中の市街中心部の電停には、かなりの乗客が待っていました。しかし、電車が到着すると、スルスルとその列が車両の中へと吸い込まれていきます。

冒頭に問題として挙げた、電停での積み残しの問題にも、かなり貢献しそうだと感じました。降りる客もスムーズで、停車時間の短縮、そして遅延縮小にもつながるのではないでしょうか。

車椅子やベビーカー用のスペースも、大きく確保されています。最近の車両では珍しくありませんが、路面電車で見かけるのは珍しく感じました。

スムーズな走行

また、先頭でもあり最後尾でもある、両端部の運転席近くは、1段高くなっています。下に車輪が入っているからだと思われます。そのエリアにも4人ほど座れる座席が設けられています。

とても眺めが良さそうだと思っていたら、運よく、座席が空いていたので、そこに座りました。

運転士や車掌の作業スペースのため、座席と向かい側のシートは畳まれていたので、目の前に大きく視界が開けて、とても開放的でした。

外を眺めていると、沿道を歩く人が新しい電車に気づいて、笑顔で顔を向けてきたり、スマホを取り出して、写真を撮っているのがわかります。こちらまで、嬉しい気持ちになります。

車両の乗り心地も滑らかで、車窓は見慣れた風景ですが、どこか別の街へ観光でやって来たような、不思議な感覚でした。

新型車両でもあり、前述の事故などの問題もあり、運転士さんや車掌さんも、普段より、一段と身を引き締めて乗務につかれているように見えました。

1時間ほどかけて、熊本市東部の終点、健軍町まで乗り下車です。

(降りたところにミスタードーナツがありましたので、そこでドーナツとコーヒーで休憩しながら、写真を整理したり、このnoteを書いています。)

少し歩いてみる

帰りも市街中心部の通町筋まで、同じ車両に乗って戻る予定でしたが、時刻表を見ると、新型車両の到着まで30分ほどありました。

秋晴れの昼下がり。

せっかくなので、健軍町に向かって走ってくる新型車両を、お迎えに行くように、乗ってきた道を戻りながら、沿線を歩いてみることにしました。

緩やかな下り勾配の道を500mほど歩くと、電停にして3停、動物園入口に着きました。

ここから南へ下ると、熊本市動植物園、さらには、江津湖と呼ばれている大きな湖と遊水公園が広がる地区へと向かえます。

電停近くの歩道には、動物を模したレリーフが並んでいました。

この電停から、熊本市動植物園までは700メートルほどあり、少し歩くことになるのですが、それを疲れさせない飽きさせない工夫が、随所に見られました。

電車の時間もあり、動植物園までは今回行きませんでしたが、その手前にある、庄口公園というところに入ってみました。

遊具や遊歩道はもちろん、テニスコートや野球のグラウンドなどがある大きな公園でした。小学生の試合が行われていて、とても穏やかな時間が流れていました。

市内に住んでいて、この辺りを通ったことはあったものの、ゆっくりと歩いてみたことはなかったので、とても新鮮なひとときでした。こうやって、気軽に歩きへとシフトできることも、市電(や公共交通)を利用する良さだと思います。

人が中心の街づくり

熊本は、自家用車の利用率が高い、いわゆる車社会です。また渋滞においては、全国ワースト1という調査もあります。

一方、欧州をはじめとして、路面電車をはじめとする公共交通を見直して、持続可能なまちづくりを目指す流れが見られます。

日本でも、車に依存しないコンパクトなまちづくりを目指し、路面電車としては75年ぶりの新規開業となった、宇都宮ライトレールは全国的にも話題となりました。

ここ熊本においても、熊本県と熊本市が連携し、公共交通の利用促進も含めた渋滞解消の取り組みが進められています。

市電も、終点の健軍町からさらに先へ、区役所や総合病院のあるエリアまで延伸する計画や、北部を走る私鉄、熊本電鉄との対面乗り換えや相互乗り入れなどの計画が進められています。

今回は、既存路線に新型の車両が導入されたという出来事ではありますが、それでも公共交通として、目新しい車両が街を走り始めた姿には、明るい未来を感じました。

まちが変わる、きっかけに

今回、市電に乗っていると、途中から、小学生くらいの男の子が1人でリュックを背負って乗ってきました。

混んできた車内、しばらく隅の方に座っていましたが、先頭の眺めの良い席が空くと、そこに移動しては、ワクワクした表情で窓の外を眺めていました。

4、5停ほど乗り、胸を張って運賃を払い、下りていくその後ろ姿は、どこか満足げに見えました。

こういった小さな時に、市電を利用したという何気ない体験が、大人になり、交通手段の一つとして、公共交通を積極的に選択する動機やモチベーションにつながっていくと思います。

あの子が、やがて大人になるとき、いや、もっと先になるかもしれない。

現在の、車中心の社会から、公共交通を中心に据える街や社会へと、ここ熊本でも変化が訪れたとき。振り返ると、あの新型車両の導入が、始まりの小さな一歩だったんだ。と、今日の日を、思い出すかもしれない。

そう願いながら、筆を置きたいと思います。