好きなバンドの曲から考える『SNS監視社会』

気がつきゃ世界は一人一台

弾も刃もない凶器持って

指先だけで殺め合い

もはや第何次大戦だ?

象徴的な歌詞なのだが、私はこの歌詞を聞いた時「X(twitter)のおすすめ欄みたいだ」と思った。

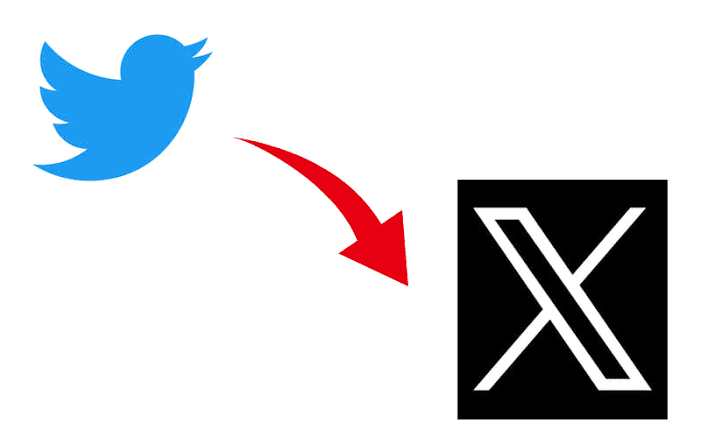

イーロン・マスクがtwitterを買収してXに改名してから、程なくして二つのライムラインが生まれた。

「おすすめ」と「フォロー中」である。

「フォロー中」は文字通り、フォローしたアカウントの発信を見る場所だ。

「おすすめ」は一度見たことがある投稿に紐づけて関連性がある投稿や、よく反応されている投稿を表示している。

この二つのうち「おすすめ」では毎日戦争が起こっている。

その傾向としては、大体が男女問題か政治についてである。もしくはその国においてのウィークポイントとなる歴史的な出来事だ。

一方では、投稿の正当性が保証されていないことを糾弾し、もう一方では自身の根拠が不明瞭な論理を展開している。

そのおおよそが、ただ口で言っているだけで、本当にその通りなのかわからないあやふやなものだ。

しかし、そう言った議論めいたものがほぼ毎日起こっている。

そして、中には誹謗中傷とも思えるような単純な悪口もあったりする。

私としては、見ず知らずの他人によくそこまで言えるものだと思うが、SNSという凶器を手にしてしまうと、その境界線は曖昧になってしまうのだろう。

むしろ、誹謗中傷を投げかける人は(それが誹謗中傷だと気付いていない場合を除いて)実際の友達には絶対に言わないと思っている。

ただ一つ気になるのが、こういった議論はたいてい、相手が何者かを見定めた上で行われているはずという部分である。

例えば、学者同士のディベートや有識者同士で理解の擦り合わせを行うというようなことであれば、論争になってもそれはそれで整合性が保たれている。

しかし、実際に起こっているのは見ず知らずの他人どうしの取り留めのない罵詈雑言の言い合い。なおかつ、そこでの罵り合いが初めましてである場合がほとんどだ。

これでわかることの一つに「ユーザー同士がそれぞれの発言を監視するかの如く眺めている」ということである。

話は逸れてしまうが、この記事を書くにあたってジョージ・オーウェルの『1984』を思い出した。

大規模な戦争の後に、ビッグ・ブラザーという指導者が統治することになったオセアニアを舞台に、その支配の妥当性や社会の真実を見つけるために行動する男の話である。

そして、肝となるのは時折登場する"テレスクリーン"という監視装置だ。

国家の仕事に従事するものがきちんと国家が定めた規則に則った生活をしているのかどうか、ビッグ・ブラザーに反骨精神を抱いているような言動・行動をしていないかを逐一監視している。

主人公は、怪しい行動をこのテレスクリーンに見つからないようにしながら物語が進む。

ここで一つ考えてみると、あくまでテレスクリーンは「ルールに則っているか」を見ている。

つまり、個人個人の行動一つ一つに感情で目くじらを立てるということはしないのである。

機械なんだから当たり前だろうとも思えるが、実はここにSNSを使う上で大事なポイントがあるのではないかと思った。

X(twitter)の話に戻ると、元となるtwitterはそもそも「小鳥のさえずり」の意味を持つ英単語で、日本では「つぶやき」と略される。

「つぶやき」はあくまで「つぶやき」で、議論の叩き台にしようと投稿する人は多くはないだろう。

多くのユーザーは何となく思ったことを投稿しているだけである。

私が考えるに、この「つぶやき」が囮囚でいうところの世界なのである。

しかし、その世界には絶対的な欠陥があった。

つぶやきにはルールがないのである。

前述した「1984」でテレスクリーンがルールに則っているかどうかを監視していると記したが、ルールそのものがなければ監視対象がわからない。

監視という概念が存在しない。

規則的にこれが"良い"とされるつぶやきの型紙がないので、ユーザーは何でも言いたい放題だ。

SNSがコミュニケーションツールとして生まれたのだから、話す内容に規制をかける意味はない(もちろんPTOを弁える内容であることは前提だが)。

だからこそ、誰かの言動を攻撃することへの障壁もなくなるのである。

この状態を戦争と言わずしてなんと言うべきか。BLUE ENCOUNTの作詞を担当するボーカルの田邊さんの想像力に舌を巻いた。

言うべきことは大体言ってしまったが、まとめると、

「ユーザー同士が言動を監視しているという状態に加えて、そこにはルールがない」ということである。

終わらない戦争が起こっているSNSは、ルールが存在しないのに、自身の思想信条にそぐわない他者を攻撃するために自称「正義」の監視行為が行われている『監視社会』と言わずして何と言うべきだろうか。