奈良和歌山の農村和式民家(6)これが本当のおもてなしだ!

▼何年か前に、日本の素晴らしさを「オ・モ・テ・ナ・シ」という言葉を使って世界に訴求した著名人がいました。

▼誰がそのドラフトを書いたのかは知りませんが、日本人固有の「おもてなし」とは、そんな表面的なレベルのものではありません。本当の「おもてなし」とは、村落共同体を生き抜くための知恵であり、スキルです。

▼和歌山県北部には、農村和式民家をめぐって、村落共同体ならではの「おもてなし」としての見どころがあります。そこで、このページでは「おもてなし」の事例として、「アガリト」と「下座敷玄関」の2つを取り上げてみます。

1.アガリト

(1)アガリトの一般的な意味

▼「アガリト」という名詞には、さまざまな意味があるようです。

●玄関のこと(山陰民俗学会編 1963)

●いろりを囲む台所の土間に最も近い着座位置のこと(中田 1963)

●台所と土間との間にある一段低くなっている板間のこと(土井ら 1959,泉大津市史編さん委員会編1995,河内長野市1983)

●土間から表座敷に上がるときにそのまま上がるのではなく、間に一段挟んだ上がり框(かまち)のようなもの(矢富 1966)

●土間から座敷に上るところにある段の板張り部分(東京女子大学史学科民俗調査団編 1972)

▼これらの定義をみると、アガリトとは、農村和式民家の間取りでいう下座敷・台所と、履き物をはく土間との間にある板張り部分の総称であるといえそうです。

▼また、アガリトの語源については、伊藤は「殿が騰がる(あがる)」、すなわち殿が昇降する場所(騰戸)と解釈し、階段を上り切ってまず踏む所を示すと述べているほか(伊藤 1960)、千森と谷は、語源は「上がる所」(紀州弁でアガルトコ)であると述べています(千森・谷 2003)。

▼これらの意味と語源に関する見解をみると、やはり、土間から座敷や台所に上り下りする際の便宜のために設けられた設備(板張り)のことを指していると考えられます。

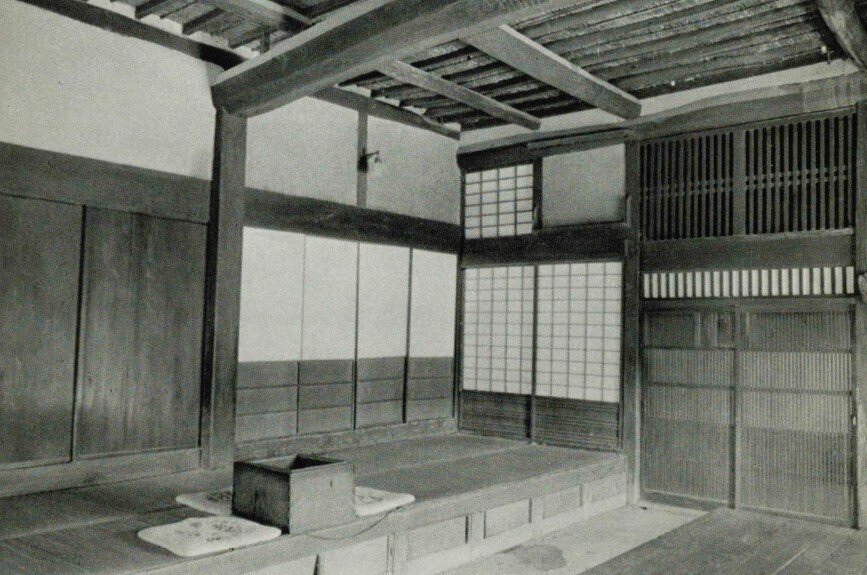

(2)和歌山県北部におけるアガリトとは

▼ところが、このアガリトは、和歌山県北部を東西に流れる紀ノ川の支流である貴志(きし)川中・上流域と和歌山県中北部の有田川上流域では、台所や下座敷と土間との間にある昇降補助の板張りではなく、接客空間を意味しているのです。

▼まずは、地図を2枚掲出します。和歌山県北部におけるアガリトは、だいたいこのあたりの話です(下2枚)。

▼さて、接客空間としてのアガリトとは、おおむね下図のようなものです。

▼このように、和歌山県北部のごく限られた地域では、アガリトは近隣住民などの日常的な来客に対する応対の場として用いられます。農村和式民家の土間には、上がり框(かまち)がもともと設置されていることが多く、そこで近隣住民を応対すれば済むはずです。しかし、この地域の人びとは、土間の上がり框では近隣住民に対して十分な接待ができないと考えたのでしょう、そのためにわざわざアガリトを増設したらしいのです(農村民家において、座敷が私的な場として使えないことは既述の通り)。

▼それでも、上がり框やアガリトは、不透明な引き戸(≒結界)で仕切られており、台所というプライベート空間は見えにくいようになっています。いくら濃密な関係にある近隣住民であっても、「ここから先はお断り」という閾(しきい)値のようなものがあり、それを近隣住民に直接言うとカドが立つため(カドを立てないことは、村落共同体で生きていく上で重要な対人関係スキルである!)、建て付けによって間接的に限度を警告していると解釈することができます。

▼和歌山県中北部にアガリトが発生したのは、明治時代末期以降のことで、大正時代以降に増えたそうです(千森・谷 2003)。封建時代ならともかく、近代的な価値観が浸透しつつあった時代に、土間を上げて近隣住民とのコミュニケーション空間を作ってみせるところは、山間部集落住民ならではのメンタリティといえるでしょう。

2.下座敷玄関

▼規模が比較的大きな農村和式民家の出入口には、玄関のほかに「勝手口」と呼ばれる入口の2つがあります。

▼勝手口は、その家に住む人間が日常的に使用する出入口で、玄関のほうはその家に住む人間は使わず、来客用に用いられます。玄関と勝手口は、あくまでも、その家に住む人間が使うかどうかという意味で区別されているだけです。また、玄関は農村和式民家の基本構造の一つで、構成要素の一つでもあります。勝手口は、その農村和式民家の構造如何に関係なく、文字通り使い勝手のよいところに設けられるものです。

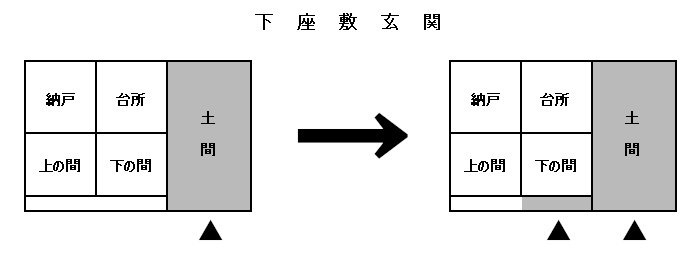

▼これら玄関+勝手口という、農村和式民家にありがちな2つの出入口とは、性質が少し異なる入口を持つ農村和式民家の事例があります。それは「下座敷玄関」です。まずは平面図をご覧下さい。

▼下座敷玄関は、四間取り型の瓦葺き民家(茅葺きではみられないらしい)において、座敷にすぐに上がることができるように、下の間の縁側に本来とは別の玄関を設けたものです。つまり、2つの玄関のうち、本来の玄関は私的に使い、もう一つの下座敷玄関は公的に使うというわけです。

▼下座敷玄関は、和歌山県伊都郡かつらぎ町天野地区に分布しています。神吉らの調査によると、これもアガリトと同様、近世以前の古い様式ではなく、昭和30~40年代に新築された瓦葺き民家に見られるようです(神吉ら 2004)。下座敷玄関は、村の寄合や宮座、講など、公的な集まりを強く意識したものと考えられます。

▼ところで、富農や豪商の和式住宅には、出入口が3つ以上ある例が多くみられます。たとえば、兵庫県たつの市の「永富家住宅」(国重文)を題材にしてみます。まず、この和式住宅(注:「民家」であるとは言い難い)の外観と間取りをあげます。

▼永富家は、江戸時代の大庄屋です。一つの村には、庄屋という束ね役の村役人がいて、大庄屋とは複数の村々を束ねる、庄屋のさらに上位の村役人です。現在でいうと、集落ではなく地域全体の行政を仕切る市町村長といったところでしょうか。

▼間取りを一目して理解できるのは、この規模になると、家族だけでそれを維持するのは到底不可能であることです。「女部屋」があるように、この家は使用人がいてはじめて成り立っているといえます。

▼そして、この屋敷の出入口は、土間に一つ、下座敷右側に一つ、そして下座敷の表側に一つの計3つがあります(より正確には、裏手に勝手口が2箇所ある)。各入口の使用対象は以下の通りです。

●土間の入口 → 使用人のためのもの

●下座敷右側の入口 → 家族や普通来客のためのもの

●下座敷表の入口(玄関) → 藩主と武士のためのもの

▼このように、永富家のような富農、豪商の家における複数の出入口は、「おもてなし」ではなく、身分制による身分によって使い分けられていたようです。

▼話題を「下座敷玄関」に戻しましょう。

▼玄関のすぐ横にもう一つ玄関を作る、このことに合理性や現代的な意義があるとは思えません。しかし、戦後だいぶ経った昭和30年代に、決して強制的にではなく、あくまで自主的に「下座敷玄関」を作ってしまうところが村落共同体の面白いところです。

▼管理人の実家でも経験済みですが、村の寄合や講のような集まりは、だいたいにおいて輪番制で行われます。今年はAさん宅、来年は隣のBさん宅、・・・といった具合です。この場合、各家の大きさには当然大小があるわけで、小さくて座敷が狭いときは「すみませんねぇ、狭くて」などと、ひとこと添えておけば済みますし、狭いことを理由に機嫌を損ねる集落員などまずいません。

▼にもかかわらず、集落員のために玄関を作ってしまう、この意図は何なのでしょうか?? ―――当主の見栄か、それとも本気で集落員を「もてなす」ためか、村落共同体全体に対する忠誠を示すためか――― 管理人は古い村落共同体の論理をいくぶん知る世代ですが、ある意味ぶっ飛んだ「下座敷玄関」の改築意図をはかりかねています・・・

***『奈良和歌山の農村和式民家』シリーズは終了です***

文献

●千森督子・谷直樹(2003)「紀伊山地の農家住宅におけるアガリトの生活史的研究(第1報):アガリトの成立とその要因」『日本家政学会誌』54(1)、pp39-46.

●土井実・池田源太・池田末則編(1959)『大宇陀町史』大宇陀町史刊行会.

●兵庫県教育委員会(1967)『兵庫県文化財図鑑』兵庫県教育委員会(引用頁番号なし).

●兵庫県史編集専門委員会編(1980)『兵庫県史.第5巻』兵庫県(引用p335).

●伊藤裕(1960)「殿騰戸考」日本大学国文学会編『語文』8、pp27-33.

●泉大津市史編さん委員会編(1995)『泉大津市史.第5巻(別編・史料編補遺)』泉大津市.

●神吉紀世子・中尾史郎・鈴木徳子・御船達雄・山本新平・井筒信隆(2004)「高野山を拠点とする人材交流圏における文化的景観の特色―寺院以外の民家・集落・森林環境に着目して―」『住宅総合研究財団研究論文集』31、pp137-148.

●河内長野市編(1983)『河内長野市史.第9巻(別編1自然地理・民俗)』河内長野市.

●中田恒夫(1963)「丸山町の民俗から―石川県能美郡新丸地区」『民間伝承』27(3)、pp142-146.

●大阪府教育委員会(1967)『大阪府文化財調査報告書.第16輯(大阪府の民家第2)』大阪府教育委員会(引用p10).

●山陰民俗学会編(1963)『島根県下30地区の民俗:民俗資料緊急基本調査報告書』山陰民俗学会.

●東京女子大学史学科民俗調査団編(1972)『奥但馬の民俗:兵庫県養父郡大屋町大字筏』東京女子大学史学科民俗調査団.

●矢富熊一郎(1966)『石見匹見民俗』島根郷土史学会.