奈良和歌山の農村和式民家(1)屋根瓦

▼和歌山県北部や奈良県南部は、「台風銀座」まではいかないものの、数年毎に台風が通過して、どえらい目に遭います。

▼どういう理屈なのかは知りませんが、台風通過路の右側で被害が大きくなるようです。直近では、2018(平成30)年に台風21号(関西国際空港の連絡橋に船が衝突したアレです)が紀伊水道を北上し、和歌山県北部と奈良県南部では和式民家の屋根瓦が飛びまくり、その後、瓦職人の人材難と、肝心の瓦自体の不足から、被害家屋の復興が遅れました。

▼さて、和歌山県北部=紀北地方がかつて瓦産地であったことはほとんど知られていません。多くの瓦製造者は、淡路瓦や泉州瓦のようなメジャーな存在に躍り出ることなくフェイドアウトしていきました。それでも、現在そのルーツを受け継ぐ企業や製造所があるので、普段見慣れていて観察することをすっかり見逃しがちな瓦をリスペクトする意味で、このページでは和歌山県紀北地域の瓦製造事情を取り上げてみます。

1.瓦とは何ぞや

▼日本の瓦は中国のものが源流で、西暦500年代頃に百済から瓦博士が伝えたとされ、その後急速に発展し、仏寺→宮城・武家→庶民の順に普及したというのが定説です。しかし、石川は、それ以前にも寺はあり、しかも寺大工によって建設された寺が茅葺きだったとは考えにくく、出土物等を鑑みると高麗系の瓦がまず伝わったようだと述べています(石川 1939)。

▼なお、近代までの瓦は低温が過ぎると割れたらしく、高野山や比叡山その他標高の高い場所にある堂宇には、檜皮葺きや茅葺きが採用されています。

(1)瓦の目的

▼瓦は、古くから和式民家の屋根に広く使われてきました(ほかに板葺き、茅葺き、藁葺きなどがある)。瓦の目的は、風雨を除けるためではありません! 風雨を除けるためであれば、板で覆うか、壁の延長として屋根も同じ素材でのっぺりと覆ってしまえばよいのです。屋根の葺き材として瓦が使われる目的は、ズバリ装飾と体裁のためです。

▼家屋の屋根が平坦であると、私たちの心はざわつくようです。瓦の並びには行と列があって、それが波打っていたり、整然と並んでいたりするさま、そして瓦の文様には芸術性や文化的価値もあり、適度の凹凸があるのが落ち着くという美意識が、洋の東西を問わず存在すると伊東は述べています(伊東 1937)。

(2)燻瓦と色瓦

▼瓦は、造り方という点からみると燻(いぶし)瓦と色瓦に大別することができます。

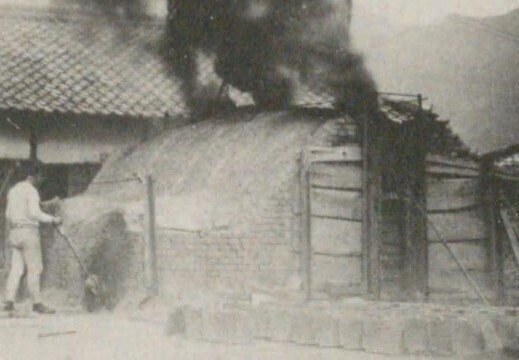

▼燻瓦は、いま現在の一般的な和式民家で用いられているもので、つや消し銀灰色の瓦のことです。燻瓦のつや消し銀灰色は、焼くときの燃料(石炭や木材乾溜ガス)に含まれる炭素分子が瓦に吸着することによって実現します(焼くときに発生した煤煙が付着したものではない)。この炭素分子の吸着過程で、焼く温度が低すぎると真っ黒な瓦に、温度が高すぎるとギラギラした白っぽい瓦になります(井上編 1927)。

▼一方、色瓦とは、素地に釉薬を塗って着色してから焼くもので、基本的に陶磁器と同じなのでつやがあります。また、色瓦の製法で燻瓦のような銀灰色を再現することもできます。

▼小学生のとき、白鳳時代から奈良時代に建てられたどこかの「廃寺」の出土瓦を見学したことがあり、それが黄色じみた白色だったことを覚えています。現代のように統一的な規格のない時代のせいか、寸法や角もバラバラで、適当に作られたもののようでした。古代の窯に焼成温度を精密に制御する技術があったとは到底思えません。ただ焼いただけだったのでしょう。

▼古代の遺跡などから出土した瓦があると、私たちはその文様だけに着目して、「わあ素晴らしい」などと言いがちです。しかし、色に着目してみると、由緒ある寺の屋根のオリジナルはひょっとすると真っ黒もしくは白だった可能性があります! これは、戦国武将が跨っていた馬がサラブレッドではなくポニーだったという衝撃的事実に匹敵するほど、歴史マニアのロマンをぶち壊す事実であるかもしれません。

(3)瓦の効能と副作用

▼屋根瓦には、以下のような効能が考えられます。

●耐久性がある(朽ちないし、直射日光や雨による風化が起きにくい)

●断熱性がある(素材が分厚いので熱を遮断する)

●耐火性(燃えない)

●体裁が美しい(美意識を満足させる)

▼耐火性については、江戸時代に防火目的のため、一般庶民の家屋の瓦葺きが認められる命令が出されているほか、明治年間には、都市部の屋上は不燃物で葺かなければならないとする法令があったらしく、これにより瓦業界が発展したといわれています。

▼ただし、耐久性、断熱性、耐火性という3要素には、独自性や固有性はありません。つまり、瓦以外の材料を使っても、これら3要素を満たすことができます。だからこそ、瓦は体裁が美しい=瓦は装飾のためにあるのです。

▼瓦には、効能だけでなく副作用もあります。それは以下のようなものです。

●重い(家屋の構造を頑強にしなければならない)

●費用が高くつく(葺き方に高度な技術が必要)

▼重さについては、1995(平成7)年の阪神淡路大震災が起きたとき、和式民家が多数倒壊したことを受けて、瓦屋根の重量が家屋の構造強度に及ぼす影響が問題となり、瓦が一時的に売れなくなっています。

▼また、費用については、さきに述べた美意識との関係で、瓦を葺くには高い技術が必要で、いくら高価な瓦を用意しても、葺き方によって屋根の見栄えが著しく変化します。なにせ、瓦の見栄えは出来上がってからでしかわかりません。技術のある職人が葺いた屋根と、拙劣な職人のそれとでは出来栄えが大きく異なります(プロが見たら一発で判るそうです)。

▼このように、瓦はやはり「見栄え」が大事なのであって、美意識を満たすための装飾であるとみてよいでしょう。この美意識は、金閣寺と銀閣寺のように「いかにも金持ちですよ」と顕示する向きと「本物はかくあるべし」という控えめの向きがあり、瓦はいずれの趣向のニーズにも応えることができます。

2.紀州瓦と打田瓦

▼瓦の生産地は全国にたくさんあり、古来代表的なものとしては遠州瓦(静岡)、尾州瓦(知多半島)、三州瓦(愛知県碧南、高浜)、能登瓦(石川)、西京瓦(京都)、泉州瓦(大阪)、淡路瓦(淡路島)、菊間瓦(愛媛)、石見瓦(島根)などがあげられます。

▼戦前は、ほぼ全道府県に瓦製造者がおり、大産地を形成するケースとそうでないケースがあったようです。これから取り上げる和歌山県産の瓦は、まぎれもなく後者のケースにあてはまります。

(1)打田(うちた)瓦

▼和歌山県内で作られた瓦は、紀州瓦といわれています。紀州瓦は、全国的には決してメジャーではありませんし、これがブランドとして全国展開が試みられた形跡もみられません。そして、和歌山県旧那賀郡田中村(現紀の川市打田のJR和歌山線打田駅周辺)に集中していた工場群で生産された瓦のことを、打田(うちた)瓦といいます。これも、一部の人だけが知っているようなドマイナーな瓦で、外部にアピールされた痕跡は全くありません。

▼和歌山県北部で製造された紀州瓦や打田瓦に、際立った特徴はありません。それでも、『打田町史』や『日本瓦業総覧』は、打田で生産される瓦は和泉瓦や淡路瓦に比べて凍結破損が少なく、変色しない良質のものであると評しているほか、原料として紀ノ川北岸の洪積段丘に堆積した良質の粘土を使用していること(粘土は水田下約1mの床土よりも下方を、稲刈り後に農家から買う)、瀬戸内気候の下で乾燥した土地という好立地条件であることなどを指摘しています(井上編1927;打田町史編さん委員会編1986)。

(2)打田瓦のはじまり

▼打田瓦の始まりについては、現和歌山県紀の川市下井阪の実報寺の鬼瓦が1824(文政7)年製で、江戸時代に地元に瓦製造者がいたことは確かなようです(打田町史編さん委員会編 1986)。また、史料や歴史書を紐解く以前に、和歌山県北部から奈良県南部は、古代には南海道が東西に貫通しており、現和歌山県紀の川市には国分寺が存在し、瓦が出土していることから、地元製・海外製を問わず、この地域と瓦との関わりは相当深かったと考えられます(和歌山県文化財センター編 1995)。

▼生業としての打田瓦製造の嚆矢は、1904(明治37)年に川島富三郎という職人がこの地で焼いたのが最初とされています。川島は、泉州瓦のメッカ多奈川(現大阪府泉南郡岬町多奈川。上地図参照)から移住しており、当時の工業職人のキャリアパスが徒弟奉公を基本としていたことを考えると、川島が打田で焼いたのは、自身が多奈川時代に身につけた泉州瓦で、かつ燻瓦であったと考えられます。そして、川島以降打田地域に根付いた打田瓦は、製造法という側面では泉州瓦といえるでしょう。

3.橋本瓦(小原田瓦)

▼打田瓦の産地=現和歌山県紀の川市から東に約20㎞、和歌山県橋本市にもかつて瓦製造業者がたくさんいました。橋本市内で製造された瓦のことを、橋本瓦または小原田(おはらだ)瓦といいます(但し、橋本市生まれの管理人はこの名称をはじめて知りました)。

▼橋本瓦の歴史もかなり古く、現大阪府河内長野市の、如意輪観音像で歴史教科書にも載っている観心寺本堂の古瓦は橋本瓦で、橋本市小原田地区の良質な青色粘土を材料とし、販売先は京阪神と地産地消であるとの記載がみえます(鉄道貨物協会天王寺支部 1956)。

▼小村は、原土の性質から橋本瓦の正体に迫っています。小村は、橋本瓦に用いる土の採掘地(橋本市小原田)と打田瓦に用いる土の採掘地(岩出市大町)から、それぞれ試料を採取して成分を分析し、橋本市小原田の土は泉州瓦に用いる土が採掘されている地層とほぼ同じであるとして、断定こそしていないものの、橋本瓦が泉州瓦と同じであることを示唆しています(小村 1984,小村 1986)。

4.打田瓦・橋本瓦(小原田瓦)のフェイドアウト

▼打田瓦、橋本瓦が瓦業界のメジャーになれなかった理由はただひとつ、価格競争に負けたからです。さきに述べたように、戦前までは、全国津々浦々どこにでも、地産地消を経営の基本とする瓦製造業者がいました(井上編 1927)。

▼打田瓦も橋本瓦も、地産地消を基本としており、流通もせいぜい近畿圏にとどまるものでした。どの文献を見ても、打田瓦、橋本瓦に使われる土質は良好で、また品質も優良と評価されています。しかし、瓦製造業界が大量生産時代に入ると、打田、橋本の産地は、主に安価で均質な淡路瓦との価格競争の波に呑まれ、フェイドアウトを余儀なくされました。

▼それでも、橋本瓦、打田瓦は昭和40年代頃までは製造が続いていたようです。現在の瓦はJIS規格に沿った製品であるため、外見でどこの瓦かを見分けることはできませんが、今後、和歌山県北部、奈良県南部界隈では斜め上を向いて歩くことにしましょう。

***つづく***

文献

●井上要編(1927)『日本瓦業総覧』日本瓦業総覧刊行会.

●石田茂作(1939)「本邦古瓦に就いて」佐伯啓造編『綜合古瓦研究.第2分册』鵤故郷舍、pp1-14.

●伊東忠太(1937)『伊東忠太建築文献.第6巻』龍吟社.

●那賀郡田中尋常高等小学校田中村郷土誌編纂部編(1939)『田中村郷土誌』那賀郡田中尋常高等小学校田中村郷土誌編纂部(引用巻頭).

●農商務省商工局工務課編(1911)『工場通覧』日本工業協会.

●小村良二(1984)「奈良県・和歌山県・福井県の瓦粘土の性質(2)―和歌山県―」『地質調査所月報』35(3)、pp119-125.

●小村良二(1986)「奈良県・和歌山県・福井県の瓦粘土の性質(3)―総括―」『地質調査所月報』37(8)、pp403-416.

●鉄道貨物協会天王寺支部(1956)『南近畿の物産』鉄道貨物協会天王寺支部.

●打田町史編さん委員会編(1986)『打田町史.第3巻(通史編)』打田町(引用p577).

●和歌山県文化財センター編(1995)『和歌山県文化財センター年報1995』和歌山県文化財センター.