生成AIを活用した保護者参加型車プレゼン授業

はじめに

5年生の社会科の工業では自動車が扱われます。

子どもたちは工場見学を通して車の製造過程や自動車を製造する企業の工夫を学ぐことが多いです。

また、見学施設では、体験的に車の製造過程を学びます。

この学びを学習で終わらせずに、子どもたちで試行錯誤できる学習にしたいと考え本実践を行いました。

相手意識とアウトプット重視

社会科は暗記科目だと言われることが多い。

確かに知識としてある程度の事柄について覚えておいた方がいいこともたくさんあります。しかし、全て覚えなくてもいいと考えています。

学んだことや調べたことを他の人に伝える。発信することを通して学びを深めていきたいと考えました。

また、自分で未来の車について考えてみるということは単元末のまとめの学習などでよく見られる方法です。

本実践はその発展として自分たちで未来の車の広告ポスターを作って保護者に投票してもらうことをおこないました。

車に必要な要素は?

子どもたちにGoogleスライドを用いて以下の資料を配布した。

ダイヤモンドランキングを使ってこれからの車に求めたいものを9つ選ぶというものです。

1位が1つ、2位が2つとダイヤモンドの形に沿って必要な要素を並び替えます。

枠の外にあるのは諦める要素です。

子どもたち一人ひとりに配布をして自分なりのランキングを作成し、プレゼンを行いました。最後に班で1枚のシートを共有して班(会社)でのコンセプトを練っていきます。

ソフトを選べる幅を持たせる

コンセプトが決まったら車にどのような機能をつけたいか5つ具体例を考えました。

この時にノートに書き出す。

Googleスライドに書き出す。

ロイロノートに書き出す。

どの方法でもいいと子どもたちに任せました。

Googleスライド、ロイロノートは1学期から頻繁に活用してきました。

Googleスライドを使用して国語の夏のポスター作りや偉人の名言集などを作りました。共有機能も使いこなせるようになっています。

また、新聞づくりではロイロノートを使ってきています。

状況に応じてソフトを選ぶことも学びと考えられるからです。

ポスターづくりもGoogleスライド。ロイロノートどちらのソフトを使うかは子どもたちに委ねました。

生成AI活用

いよいよポスターづくりです。

今までは子どもたちが実際に絵を描いたものをポスターに使っていました。

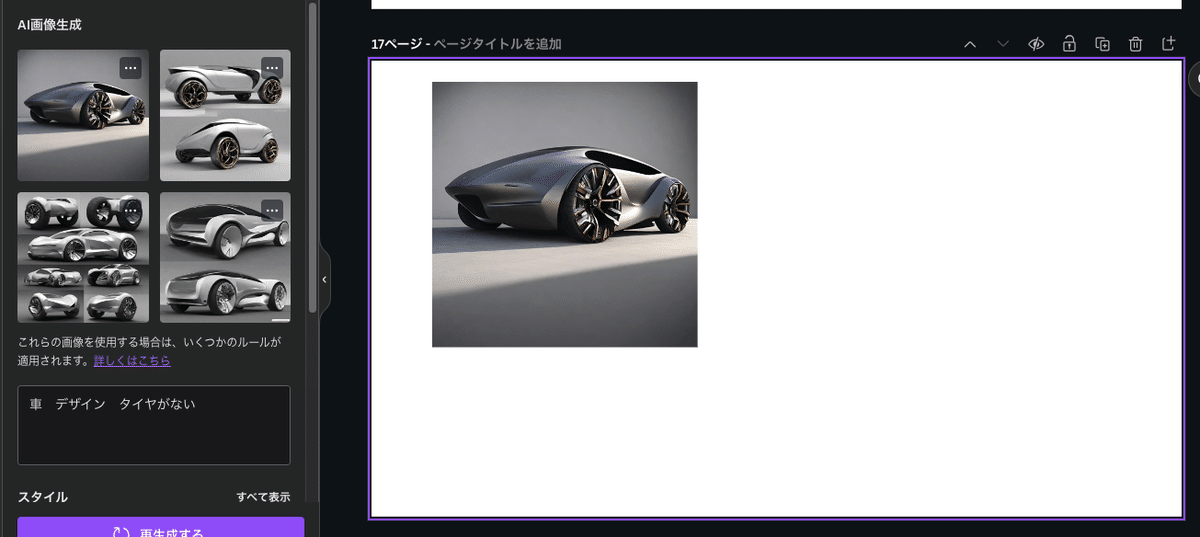

しかし、本実践では、Canvaのマジック生成を活用して生成AIについての学びも深めたいと考えました。

生成AIの利用に関する暫定的なガイドラインの活用例には次のような記載があります。

①情報モラル教育の一環として、教師が生成AIが生成する誤りを含む回答を教材として使用し、その性質や限界等を生徒に気付かせること。

本実践ではハッシュタグを活用して画像生成を行いました。

#車 #デザイン # # #

車、デザイン意外に3つのキーワードを使って画像を生成してもらいました。

ここで子どもたちはダイヤモンドランキングで決めたコンセプトから具体的な機能を考えていたのでその機能を抽象化する話し合いを行いました。

生成AIの不便さを知る

生成AIで画像を生成できる回数を各班3回までとしました。

生成AIの使用は18歳以上とされているため担任が子どもたちの意見を聞いて使用することとしました。

話し合ったキーワードを子どもたちが持ってきます。生成したのは以下のような画像です。

近未来型の車が生成されると思っていたのが違ったようで子どもたちも驚いていました。

その時に「生成AIも思い通りの画像を作ることができないんですね。」と生成AIが思い通りの画像を生成してくれないことを学ぶきっかけとしました。

キーワードを再度話し合って求める画像を探していきました。

その後ポスターを完成させました。

保護者参加型の仕組み

親と子どもの票数を工夫する

ポスターを見て購入したい車に投票を行いました。

Googleフォームを使って投票を行いました。

学級通信に二次元コードを載せて、フォームにアクセスできるようにしました。

子どもたちは1票。

保護者の方は3票の投票です。

保護者の方は実際に車の免許を持っていたり、購入する機会があるからという理由にしました。

子どもたちだけで最初に投票を行った後に学級通信で保護者の投票を呼びかけました。

5日の投票期間で10名以上の保護者に参加をしてもらいました。

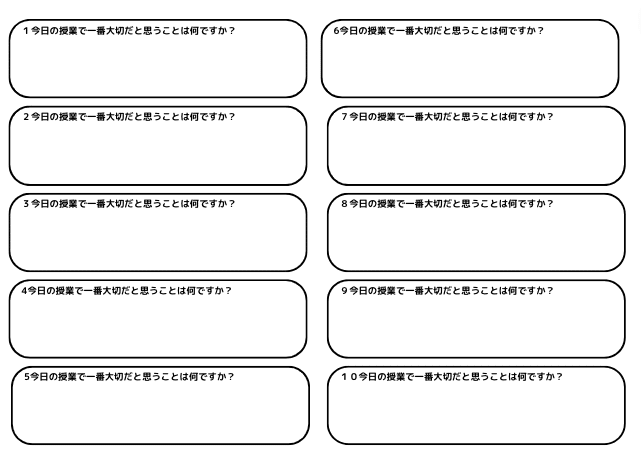

OPPAで学びを追う

OPPA「One Pepew Portfolio Assesument」の頭文字を取ったものです。詳しくは私のnoteを読んでみてください。

子どもたちの学びの履歴を可視化することができます。

子どもたちへ配布したOPPA

9時間目のOPPAには次のようなことが書かれていました。

・車の機能を考えるのは難しい。実際に作っている人はこの何倍も難しいことをしている。

・生成AIにほしい見た目を言ってもなかなか思うようなものが出てこない。最終的にはほしい画像を見つけることができた。

・楽しかったです。どんな機能があったらいいか話し合うのも楽しかった。

単元を通しての変化

OPPAの魅力は単元前と単元後で同じ質問に対する解答を比べられることです。単元を通して子どもたちの成長を見ることができます。

例えば、日本の工業生産について知っていることはなんですか?という問いに対して変化が生まれます。

子どもたちのOPPAを掲載できないのですが、学習前と学習後では子どもたちのかけることが格段に多くなりました。

単元を通じて知識や考え方の変化をみることができました。

最後に

今回は生成AIで画像生成を行うこと。

保護者参加型で車コンテストを行うこと。

OPPAを用いて子どもの学びを追うこと。

この3つに取り組んでみました。

皆さんの参考になれば幸いです。

参考文献

坂本良晶 「さる先生のCanvaの教科書」,学陽書房 2023

渡辺道治「BBQ型学級経営」,東洋館出版社2022

堀哲夫 「一枚ポートフォリオ評価 OPPA 一枚の用紙の可能性」, 東洋館出版社2019

5年生 社会科「工業生産」

Canva Googleスライド Googleフォーム ロイロノート シンキングツール

OPPA