【実食レポ】 「笹屋伊織」(京都市下京区) どら焼き

京都の老舗「笹屋伊織」さんのどら焼きは、どら焼きなんだけど、どら焼きじゃなかった、そんなレポートです。

享保元年(1716年)創業の笹屋伊織さん。正真正銘の京都の老舗です。

もちろん、京都の老舗の集まり「百味會」にも名を連ねます。

そんなわけで、5年に一度の展示「百味展」のお土産コーナーで購入しました。

江戸時代末期、五代目当主・笹屋伊兵衛が、京都・東寺のお坊さんから「副食となる菓子を作ってほしい」と依頼を受け 鉄板の代わりに、お寺の銅鑼(どら)の上で焼いたことから「どら焼」と名付けられました。

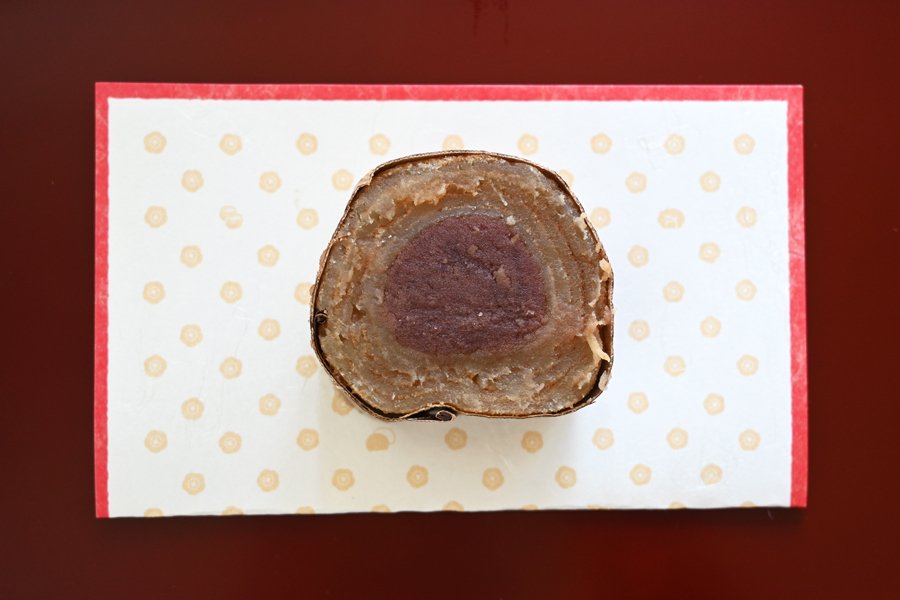

どら焼きという名前から、勝手にあんこを、丸いどら焼きのような生地でバームクーヘンのように巻いたものというイメージでいました。

ところが、開けてみてびっくり、思っていたのと違う!

皆様がよくご存知の「どら焼き」は、その形がお寺の銅鑼(どら)に似ていることから、そう呼ばれるようになったと言われていますが、笹屋伊織の「どら焼き」は、熱したドラの上で焼いたことから「どら焼き」と名付けられたのです。

百味展では特別に販売されていましたが、通常は毎月20、21、22日の3日間だけの販売です。

もともと一般販売はしておらず、弘法大師ゆかりの東寺にだけ納めていたどら焼。 その美味しさが町中に広まりましたが、手間ひまかかり大量に作ることができないため 弘法大師の月命日である「弘法さん」に合わせて、毎月21日のみ販売することになりました。 1975年より期間を3日間に延ばし、毎月20、21、22日とさせていただいております。

竹の皮ごと輪切りにしていただく(皮は食べられません)と、書かれていたので、忠実にカット。

そしてまず驚きます。

”普通”のどら焼きの生地をイメージしていたので、切ってみると生っぽくて「ちゃんと焼けてない!?」と思ってしまいました。

生地は、しっとりしていてモチモチです。

竹の皮の香りがうっすらとうつっていて、生地も餡もなめらかで、甘さは控えめです。

冷やしても温めても良いとのこと。

冷やすと、生地がしっかりしてもちもち感が増します。

温めると、あんこの風味が強くなり、全体的にやわらかくなります。

おもしろいですね。

生地は、卵は入らない小麦粉生地です。

日保ちは、製造日より7日間。

これ、乾かなくて良い案だと思います。

歴史を感じながら、美味しいお茶とともに味わいたい一品です。

笹屋伊織さんでは、どら焼きだけでなく、ほかにもいろいろなお菓子を販売されています。

また、本店には「イオリカフェ」も併設しています。