文芸オタクの私が教えるバズる文章教室 社会人二年目

皆様、お疲れ様です。今日お仕事だった方、めためたお疲れ様。

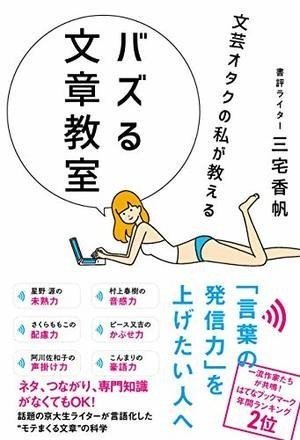

本日読みました本、芸オタクの私が教える

バズる文章教室が面白かったのでレビューさせて頂きます(一一")

芸オタクの私が教える

バズる文章教室

出版日 2019年06月15日

著者 三宅香帆

【本書の要点】

1・自分の思いや発見を人に届けやすくするヒントが、文芸の世界にはたくさん集まっている。「文章で的確に伝える」という技術的な考えから一旦離れ、「文章で楽しんでもらう」という文芸的な目線で、文章を書いてみてはいかがだろうか。

2・著者は長年かけて、人気の作家をはじめ、アイドルからインフルエンサーにいたるまで、言葉のプロフェッショナルたちの文章を研究してきた。そして「読んでて楽しい文章の法則」を言語化し、それらをバズる「つかみ」「文体」「組み立て」「言葉選び」としてまとめている。

バズるつかみ

一見なんの関連もなさそうなふたつの言葉を組み合わせると、そこに新しい世界が生まれる。ふたつの言葉を並べることによって、思考はそのふたつの言葉の共通点、相違点、類似点などを見つけ、展開させようと働く。

バズる文体

言葉のリズムに関して『言語学大辞典』 (亀井孝ほか編)を引くと、「ある発話において、音の強弱、高低、長短などに関する一定のパターンがくり返し現われ、個々のパターンに要する時間がほぼ等しいとき、そこにはリズムがみられる」と説明されている。つまり言葉のリズムとは「一定のパターンのくり返し」(一一")

バズる言葉選び

いい文章とはどのような文章だろう。つかみやリズム、読みやすさはもちろん大事だが、究極的には「読後感」さえ良ければ、文章はそれでいいのではないか。読んでくれた人に、気持ちよく読み終わってもらうために大切なのは、どのような読後感を抱いてほしいかを想像することである。そうすることで、読み手に与える読後感をコントロールできる。

あとがき

著者の「バズる」という言葉の真意は、大勢の人に自分の思いを伝え、楽しんでもらうということにある。要約者は本書を読み、いかにもバズりそうな話題や表現方法を用いるのではなく、「文章を楽しんでもらおうと工夫すること」が大切なのだと教えてもらった(一一")

一方、文章構成力ができたとしてもとどのつまり知識(語彙力)がないと意味がないので鬼勉強ですね(一一")