「読解力」を伸ばす3つの方法とは?―『読解力』を伸ばす魔法の言葉~日本人が大切にしてきた「言霊の本質」を探る~―(後編)

こんにちは。高杉です。

日本人に「和の心」を取り戻すというスローガンのもと

『和だちプロジェクト』の代表として活動しています。

その一環として、

小学校教諭として学校現場では、

「和の心」を軸に、喜びあふれる豊かな学級集団を作り上げるために、

自らの持ち味を社会に貢献する「『和』の学級経営」を目指して

日々奮闘しています。

これまで、

『読解力』を伸ばす魔法の言葉

という主題でお話をしていきます。

今回は、

どのようにして、『読解力』を高めることができるのか?

についてお話していきます。

1)「読解力」が高い人が見ている世界とは?

まず、現在の『読解力』がどのくらいなのか知りたいとき。

文章を読み聞かせるなり、読ませるなりして、

「どういう話だった?」と問いかけ、

答えをもとに判断する方法があります。

子ども自身に、インプットとアウトプットをセットでするのです。

このとき、『読解力』を測る指標になるのは、「抽象度」です。

具体的な事柄しか返ってこない場合は、読解力が低い。

抽象化された内容がかえってきた場合は、読解力が高いと言えます。

例えば、冒頭で示した問題。

次の環境問題についての短文を呼んで、

「何を言いたいのか」、発信者のメッセージを類推し、

簡潔に述べてください。

「イギリスの砂浜で、クジラの死体が見つかりました。解剖したところ、胃から出てきたのは、数十㎏のプラスチックごみやビニールのごみの塊でした。今、このような事例が世界の海で増えています。」

このような文章を読み終えたときに、

「言いたいことは何?」と聞くと、

その子の『読解力』のレベルが分かります。

読解力のない子の場合

・クジラがかわいそうっていう話です。

・クジラが大変なんだって。

などという答えが返ってくることが圧倒的に多いものです。

つまり、

「プラスチックやビニール袋を飲み込んでしまうクジラが増えている」

「クジラがかわいそう」という表面的な事象にしか焦点化できないのです。

しかし、

読解力のあるこの場合

・環境汚染の話。

・私たち人間も環境を守る意識を持つことが大切という話。

というさらに一歩進んで考えが及んだりします。

これを、専門的な用語で言うと「抽象化する力がある」と言います。

「抽象的」「具体的」という言葉を聞いたことはありませんか?

「抽象」とは、

簡単に言えば、「ざっくりいうと、こういう感じ」というものです。

「具体」とは、

「例がはっきりしていてわかりやすい」ものという意味です。

国語の教科書に書かれているような文章も、

普段話している日常的な会話も「抽象」と「具体」の羅列によって

成り立っています。

しかし、

子どもはこの認識ができていませんし、

国語が苦手だと思っている子は、

「抽象」と「具体」の区別がついていないため、

国語の文章の字面だけを追ってしまいます。

例えば、

国語で取り扱う文章には、

「説明・論説系」の文章と「

小説・物語系」の2種類の文章を取り扱います。

たいていの説明文では、

筆者が1つの段落で「いいたいこと」は1つと決まっています。

特にテストで使用される文章には、

そのような部分が取り上げられています。

読解力のない子は、

「書かれている文章の用語が違うし、

構造も違うからすべて違うことが書かれている」と錯覚してしまいます。

だから、

字面をすべて追い、設問ではやみくもな答え探しが始まります。

一方、読解力のある子は、表面的な形は違っても、

「言っていることは同じ」ということが見えています。

だから、簡単に答えにたどり着くことができるのです。

例えば、富士山を想定してください。

地上(0合目)では、横の世界しか見えません。

登山する仲間とその周囲の様子ぐらいでしょうか。

かなり具体的に見えますね。

抽象度0の状態です。

ところが、そこから山に登り、3合目、5合目とやってきます。

すると下界が見渡せます。世界が多少広く見えます。

それと同時に、具体的ではなく、ざっくりと

「あの辺りには町がある」とか「あのあたりにはビル群が並んでいる」などと抽象的にまとめてみることができます。

さらに富士山を登り、頂上の10合目につきました。

すると360度、見渡すことができます。

見える世界が一番広く、さらに全体像が分かります。

いちばん抽象度が高い段階です。

このように、抽象度が低い子と高い子。

読解力がない子とある子とでは、見えている景色が変わってくるのです。

そして、『読解力』は、伸ばすことができます。

今からでも、十分に養うことができるのです。

では、どのようにして、伸ばしていくとよいのでしょうか。

2)「読解力」を高めるためにやりがちなこと

お待たせしました。

ここからは、どのようにして『読解力』を上げるのかを話していきます。

『読解力』を上げるために、

一番最初に思いつくのは、読書ではないでしょうか。

しかし、

残念ながら、読書をただするだけでは『読解力』は高まりません。

確かに、

「国語の成績が良い子」は「読書好き」が多い傾向はあります。

まず、

本をよく読む子は、活字に目が慣れています。

活字への恐怖心や嫌悪感がありません。

これは、読解力をはぐくむ上で、非常に有利になります。

なぜなら、

読解力のない子は、活字を見ただけで嫌になったり、

怖くなったりして、投げ出したくなるからです。

読書好きな子は、

「活字に目が慣れている」

「重要なところとそうでないところを一瞬にして見極められる」。

だから、

自然の流れとして、国語の成績が良くなることが多いのです。

確かに、

数多くの本を読むことは、語彙が増えたり、

感受性が豊かになったりと数えきれないほどのよさがあります。

しかし、

ただの趣味や娯楽として読書を楽しんでいるだけでは、

『読解力』は身につきません。

試験では、問題文を読みながら、

「問われているのは、このことかな?」と

内容を推測しながら読み進めなければなりません。

「問い」や「問題文」の中に理由(根拠)を見つけ出して、

正解までの道筋を根気強くたどれる力こそ、

国語のテストにおいては求められているのです。

また、

問題文をひたすら解くということも考えられるでしょう。

昔からあるスタンダードな方法なので、

親御さんが勝ってきた問題集を子供と一緒に解くという

ご家庭もあるようです。

しかし、

「文章を子ども自身が読んで、解答し、答え合わせをする」という

サイクルを何度繰り返しても、

本質的な『読解力』を得ることはできません。

「なんとなく、やった感」になるだけです。

その結果、

「言いたいことは段落の最後に必ず書かれている」

「選択肢は消去法でやれ」という

表面的なテクニックを伝えて終わりということになりかねません。

では、どうすればいいのか。

それは、

「なぜ?」と考える習慣を身につけることなのです。

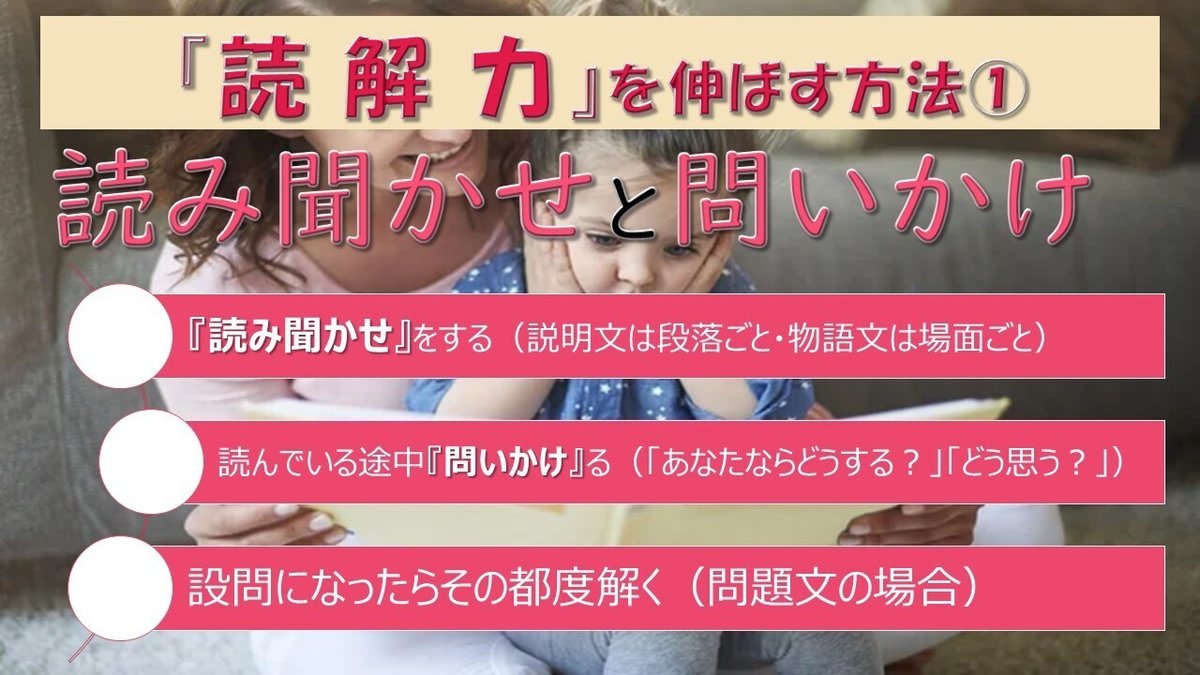

3)「読解力」を伸ばす方法とは?①~読み聞かせと問いかけ~

これから3つの方法を紹介します。

まず最初は、

「読み聞かせと問いかけ」によるアプローチ

です。

これは一番確実に『読解力』を高めることができます。

幼児ならともかく、

小学生や中学生に対して、大人が読み聞かせをするなんて…

そう思われる方もいるかもしれません。

しかし、実はそうではないのです。

就学前の小さい子どもであれば、

今後のために友好的な方法として

「読み聞かせ」があるということは、よく言われています。

子どもが小さいころに親が「読み聞かせ」をすることで、

その後、読書好きになっていったという例は数知れません。

普段は本を読まない子も、読み聞かせをしてもらのは大好きです。

聴くのは楽だからいいのでしょう。

なぜなら、

子どもにとって、「文章を読む」という行為はハードルが高いことだからです。

言語能力を生まれてから習得する順番は、

まず「聞くこと」から始まります。

次が、「話すこと」。

そして、「読むこと」「書くこと」と続きます。

書く作業が最も高度です。

文章読解に関して言うと、

読む作業が中心になりますので、

「聞くこと」「話すこと」に比べると高度です。

そのため、

まずは、「聞くこと」という最も簡単なアプローチからするのです。

「読み聞かせ」というと、

絵本が思い浮かぶかもしれませんが、

そのイメージにとらわれることなく、

小説や学校からのお便り、ゲームの攻略本など必要があれば

何でも読んであげましょう。

ただし、

ただ「読み聞かせ」をするだけでは、

「なぜ?」と考える習慣は身につきません。

ここでポイントになるのが、

時折、質問を織り交ぜながら読み聞かせをするのです。

例えば、

小説を読み聞かせするとき、

区切りのいいところ(場面が変わるところ)でいったん止めて、

「あなたなら、こんなときどうする?」と質問を挟んであげるのです。

おすすめは、

「正解が一つではない質問を投げかけること」です。

正解がある質問だと、

子どもは、テストをされているように感じ、

答えを探そうとしてしまいます。

すると、「自分考えること」をしなくなります。

そのため、

「あなたならどうする?」「どう思う?」と、

自由に答えられる問いかけからはじめると

自分から考えるようになり、主体的になっていきます。

もう一度進め方を確認します。

①基本は、『読み聞かせ』をします(説明文は段落ごと・物語文は場面ごと)

②読んでいる途中『問いかけ』ます(「あなたならどうする?」「どう思う?」)

③問題文を解く場合は、設問になったらその都度解きます

もしも、

問題が記述式の場合は、次のようにやり取りをします。

まずは、

「20文字」などの文字数にはとらわれず、

まずは一言で「語らせる」ということをします。

その際、

「要するにどういうこと?」「一言で言うと?」と聞きます。

もしも、

それがずれているようであれば、「なるほど!」といったん受け入れて、「他にはどうかな?」と別の考えへ誘導します。

一言で語ったことは、すべてメモとして紙に書かせていきます。

核心部分が分かったら、

「そのことをもう少し説明するとどんな感じ?」と聞きます。

そして、

それをメモさせ、最終的にメモを基に文を書きます。

そして、20文字など文字調整をしていき、

気が付いたら、問題を解くことができていた!ということになります。

学校ではこれを「小見出し」とか「要約」とか言いますが、

そのような湯尾後を使うと子供は一気に難しく感じてしまうので、

そのような言葉は使いません。

あくまで

「簡単に言うと…」「結局どういうこと…」「要するにどういうこと…」

という言葉を使って聞いてあげる方が意味が分かり、

子どもの心に刺さるのです。

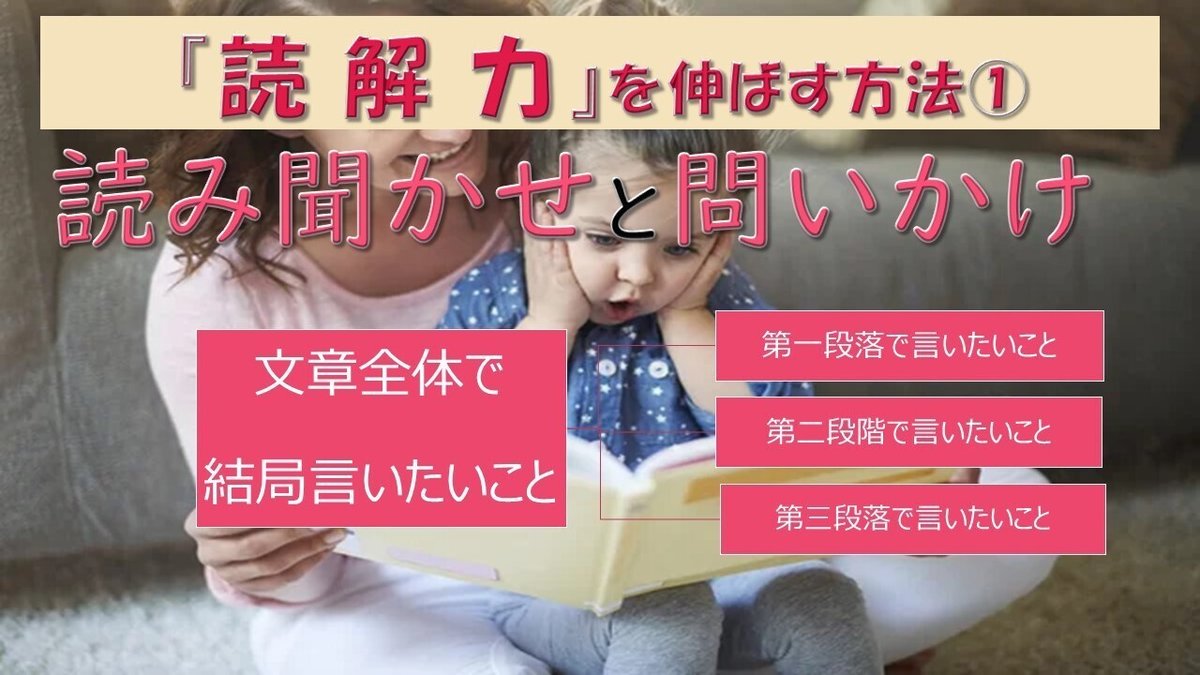

そして、段落ごとに繰り返し行い、

「この文章って、結局何が言いたかったのかな?」と問います。

すると、

これまで段落や場面ごとにまとめているので、

そこからさらに、単純化させて答えるようになります。

これを「文章の要旨」と言います。

このように、

段階的に子供が自分でできるようにしていきます。

4)「読解力」を伸ばす方法とは?②~日常的な問いかけ~

次の方法が

「普段の会話から問いかけ」によるアプローチ

です。

まず、「なぜだろう?」という言葉です。

例えば、

「あなたの家の住所はどこですか?」と問われると、

住所を答えられますよね。

これは、「知識」で、頭に住所が入っているから答えられます。

しかし、

次のように質問されたらどうでしょうか?

「なぜ、その家に住もうと思ったのですか?」

こう問われたら、

「え、なぜだろう?」と考えますよね。

まさに、この時、脳の神経細胞・シナプスに電気信号が走り、

「考える」状態になるのです。

人は、何を問われるかによって、頭脳の働きが変わります。

私たちの多くは、

子どものころ、実は「疑問を持つ」ことを頻繁にやっていました。

子供は、さまざまなことに興味・関心を示します。

このたびに「ママ、なんでこうなっているの?」と聞いたことでしょう。

はじめは親も「これはね、〇〇だからなのよ」と

優しく丁寧に教えていたのが、何度も聞かれるうちに、

「あとでね!!」と答えてしまったり、

そのうち返答することすら面倒になってしまったりします。

そうすると、子どもは聞いてもしょうがないと割り切り、

疑問を持つことをやめていきます。

人に問えば、相手の頭脳が動き出します。

自分に問えば、自律的に考える力がついていきます。

人は、日常生活で、ほとんど疑問を持たずに生活しています。

なぜなら、周囲の情報のすべてを受け取っていないからです。

その背景には、脳の構造の問題があります。

脳は、

「見たいものしか見ないし、聞きたいものしか入ってこない」という

特徴をもっており、

興味関心がある情報しか入ってこないという性質があるのです。

そこで、

「なぜだろう?」「どうしてだろう?」と問いかけてみます。

すると、

そこに意識が焦点化されて頭脳が動き出します。

「人は、問われることにより『考える』ようになる」のです。

2つ目は、「どう思う?」です。

この言葉で問われると、何かしら「考え」なければなりません。

そして、言語で表現しなければなりません。

そのため、結果として「自己表現力」がついていくのです。

「自己表現力」は、新学習指導要領で重視される要素の一つです。

これまでは、

自己表現力がなくても知識の量だけでそれなりの成績をとることが

できましたが、これからはまったく異なるフェーズに移行します。

「どう思いますか?」と同じような局面で使われる言葉に、

「質問はありますか?」があります。

学校でも、会議でもよくこの問いは使います。

しかし、

残念ながら、この問いはほぼ意味がないといっていいでしょう。

なぜなら、それに対する返答は「ない」であることがほとんどだからです。

実際は、「ない」のではなく、

いきなりでは答えにくいということなのですが、

誰も発言しないことで、質問・疑問はないものと錯覚されてしまいます。

そもそも、

多くの人は疑問を持ちながら話を聞いていないので、

質問が出にくいという背景もあるかもしれません。

そこで、

「感想はどうですか?」

「どう思いますか?」という聞き方をしてみてください。

すると、

感想なら答えられますし、感想を言っているうちに、

その話の中に質問が混じったりすることも出てきます。

このように何を問うのかによって、

人は話しやすくなり、

円滑にコミュニケーションができるようになっていきます。

3つ目は、「どうしたらいい?」です。

「どうしたらいい?」と問われることで、

解決策を「考える」ようになります。

もし、この問いかけをしなければどうなるでしょうか?

通常は、「困った」→「考える」ではなく、「悩む」状態になります。

見かけは考えているように見えますが、

実態は悩んでいて何もしない状態であることが多いです。

「悩み」というのは、過去、現在に対することであり、

ネガティブなものです。

しかし、

「どうしたらいい?」と問われることで、

視点が未来に向かい、ポジティブなことを考えるようになります。

「問題」と似ている言葉で、「課題」という言葉があります。

この二つの言葉の違いを知っていますか?

「問題」とは、ネガティブな状態が発生している状態。

一方で

「課題」とは、問題を解決するために必要なことは何か?と

ポジティブに表現されている状態です。

例えば、

「子供がゲームばかりやっていて少しも勉強しない」というのは、

「問題」です。

では、

この問題を「課題」の表現にするとどうなるでしょうか?

「ゲームばかりやっていても勉強するようになること」あるいは、

「ゲームをやらずに勉強をするようになること」になります。

実は、

このゲームの課題の場合、

多くのご家庭は後者の「ゲームをやらずにべんきょうをするように

なること」を選択してしまいます。

しかし、

実際は、前者の「ゲームをやっていても勉強するようになること」の方が、ネガティブな要素がないため、より効果的で実行性があるのです。

このように、

「問題」を「課題」に変えることで、

論点がはっきりとして、「何をするべきか」が明確になってきます。

4つ目は、「要するに?」です。

人は、「要するにどういうこと?」と問われると、

枝葉をそぎ落として、幹だけを選択するようになります。

つまり、

「まとめる」ということを自動的に行うようになっていきます。

先ほどの犬の令で例えるとわかりやすいでしょう。

「チワワって要するに何?」と問われれば、「犬」になります。

「犬」って要するに何?と問われれば、哺乳類、生物となりますね。

このように、

「要するに?」と問われると、抽象度が上がっていくのです。

できる子は、

自分で「要するに何?」とまとめることを勝手にやっています。

文章を読んでも「要するに何?」、

算数の問題でも「要するに何を聞いているの?」と。

「要するに?」のほかにも

「簡単に言うと?」「共通点は?」と問いかけることも

「抽象度を上げる」うえで効果的な言葉です。

5つ目は、「例えば、どういうこと?」です。

「例えば?」という言葉はよく使われる言葉で

「要するに」でまとめ上げるのとは真逆の方向です。

この言葉で問われると、人は具体的事例を引っ張り出そうとします。

実は、

「例えばどういうこと?」と「要するに?」をセットで使うと、

効果は抜群です。

このような言葉をかけられると人は「考えだす」のです。

5)「読解力」を伸ばす方法とは?③~言葉を置き換えて考える~

最後の方法が

「言葉を置き換えて考える」ことによるアプローチ

です。

語彙力は、読解において重要です。

言葉の意味がわからなくても、

前後関係から、

どういうニュアンスの言葉であるのかということは推測できるものなので

す。

これができる人は、『読解力』が高い人です。

つまり、

「文脈から推測できる力」が必要ということになります。

そこで、子どもとの対話では、

大人が使う言葉(表記でいれば漢字や熟語)を時折、

使ってみるとよいでしょう。

日常会話であれば、

堅苦しい雰囲気ではないので、子どもは違和感なく言葉を聞き入れ、

推測するようになります。

もともと人間は、

生まれてから、このようにして会話を通じて語彙を獲得してきました。

読書好きな子は、

本に書いてあるすべての語彙を知っているわけではないでしょうが、

それでも、意味を理解し、言いたいことを捉えているのです。

このようにゲーム形式にするといいのではないでしょうか。

『読解力』がない子の特徴に、

文章の量の多さと漢字の羅列を見るだけで、

気が滅入るということがあります。

そんな方にも朗報です。

そして、本質を見破るとても大切なことです。

それは、

「一見難しく見える文章でも、実はたいしたことは言っていない」

ということです。

言いたいことは、1つか2つ。その本質さえわかればよいのです。

どうすれば、

本質を見破る力、『読解力』を身につけることができるのか。

①まずは、全体像を大まかにつかむことです。

部分的な話をされても、「何が言いたいのかさっぱりわからない」と感じることがあるでしょう。

しかし、

全体の話が分かると、何が「いいたいこと」なのか、

分かってくることがあります。

例えば、

歴史の勉強をイメージすると、

断片的な知識をコツコツ勉強するより、

歴史のマンガや簡単に読める薄い教科書などを軽く読み流して全体の流れをとらえてから、細かい勉強をしていくと、

「何の重要度が高く、何の重要度が低いのか」ということが分かってきます。

②次に『抽象』と『具体』を区別できるようにすることです。

文章は、わかにりにくい文章とわかりやすい文章とで構成されています。

分かりにくい文章は「抽象文」、

分かりやすい文章は「具体文」と言います。

「具体文」は、

あくまでも具体例として1つを挙げているにすぎないので、

それが答えだと、「そのほかの事例はダメなのか?」ということになるからです。

「抽象文」は、ぼかして漠然としています。

どのような事例にも適用できる文になっているので、

これが答えになるのです。

会話も同じようになっており、

具体的な話ばかりであれば、

「結局、どういうこと?」と聞いてみましょう。

すると、「抽象的な言葉や文」でまとめるようになります。

反対に、分かりにくい話であれば、

「それは、例えばどういうこと?」と聞いてみましょう。

すると、「具体的な言葉や文」が出てきます。

この「抽象と具体の往復」を日常で行っていると、

話をしている本人も説明が上手になり、

国語の文章も同様の構造になっていることが分かるようになるのです。

ちなみに、

国語のテストの選択問題では、

「抽象的(ざっくりした表現でわかりにくい)に書かれた選択肢」が

答えになることが多いです。

③最後に学んだことを『説明する』環境を作ることです。

ある程度先生や友達が説明した後や考えを述べた後に、

「じゃあ、〇〇さん、もう一度説明してくれる?」と理解を確かめます。

実際指名されると答えられないことが多々あります。

つまり、

たった一回の説明で、すべての子どもたちが理解できるはずがないのです。

そこで、

子どもたちに実際に再度説明をしてもらうと、

子どもたちも自分が理解しているのかいないのかが、はっきりわかります。

そして、

自分の言葉で説明できるようになると、

当事者意識も出てきて、何が一番重要なのか、

本質なのかが分かってくるのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

『学び』って

もともと

「なんか気になる」

「なんか面白そう」 という

知的好奇心を満たしたり、

知る楽しさを満たしたりするもので

テストでいい点を取るためでも

試験に受かるためのものでもない。

そんな何かに「没頭できる」体験を

学校でできるようにしたいと考えています。

僕は、こう思います。

学校教育の役割は、

みんな同じように能力を高め、平均点を上げることではない。

それぞれに個としての能力を高め、

自分の持ち味を自覚し、

社会の中で自分をうまく活かせる場所を見つける力を養うことだと。

極端だけど本質的なこと。

『学び』とは、知識を得ることではない。

『学び』とは、「学ぶことの意味」を知るということ。

本当に教員がやるべきことは、

「学ぶことの意味」を子供が実感できるようにすること。

これさえおさえておけば、

「勉強しろ」と言わなくても

勝手に子供自ら学び始める。

『一隅を照らす これ即ち国宝なり』

私たちが小さな灯火として

周囲の一隅を照らす。

その灯火がたくさん集まって、

国家全体を明るく照らし、

将来への希望の灯りを点すことができるようになる。

大人が輝けば、子供も輝く。

今日も子供を信じて。

今日も自分を信じて。

最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。