日本国が「目指したもの」11~『地方創生』と日本復活の一手~(中編)ー日本人のための『和の国・日本国』講座91ー

こんばんは。高杉です。

日本人に「和の心」を取り戻すというスローガンのもと

『和だちプロジェクト』の代表として活動しています。

前回の記事では、

わが国では、「都市化」が極端に進み、

人口集中が進みすぎてしまうと、

会社や住宅のコストが上昇し、

通勤のためのインフラ投資、

時間の浪費が増大していくということ。

同時に、

大規模都市では地域共同体が維持しにくいという問題が生じることで、

大きなアパートやマンションでは、

隣の人ともほとんど言葉を交わさない、

という光景が一般的であるということ。

家族の中でも子供は父親の職場にはいったことがなく、

父親はまた子供が学校でどのような勉強をしているのかも

わからなくなる。

「都市化」によって家族や地域の絆が弱くなり、

やがては生きがいや希望の喪失につながってしまうということ。

をお話してきました。

では、

私たちはどのようにして、

「都市化」を乗り越え、

過密化した都市を正常化し、

地方の活力を高めることができるのしょうか?

今回は、「都会に住むことは本当に幸せなのか?」ということについて

お話させていただきます。

最後までお付き合いいただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

1)「都道府県別幸福度ランキング」から考える

都市化と幸福度の関係を見ていきましょう。

都道府県別の幸福度ランキングという調査のデータがあります。

「あなたは幸せですか?」という質問に対して、

「とても幸せ」を100点、

「少し幸せ」を75点、

「どちらでもない」を50点、

「あまり幸せではない」を25点、

「幸せではない」を0として、

全回答の平均値をとって幸福度としたものですが、

1位が宮崎県、

2位が熊本県、

3位が福井県と、

地方がトップを占めています。

これに対して、

都市圏である東京都は、25位、

神奈川県が33位、

大阪府が35位という結果となっています。

ただ、

秋田県47位、

岩手県46位、

福島県が45位と東北各地が買いに集まってしまっています。

これらの幸福度低位の県では、

過疎化が進み、人口減少率が高い地方です。

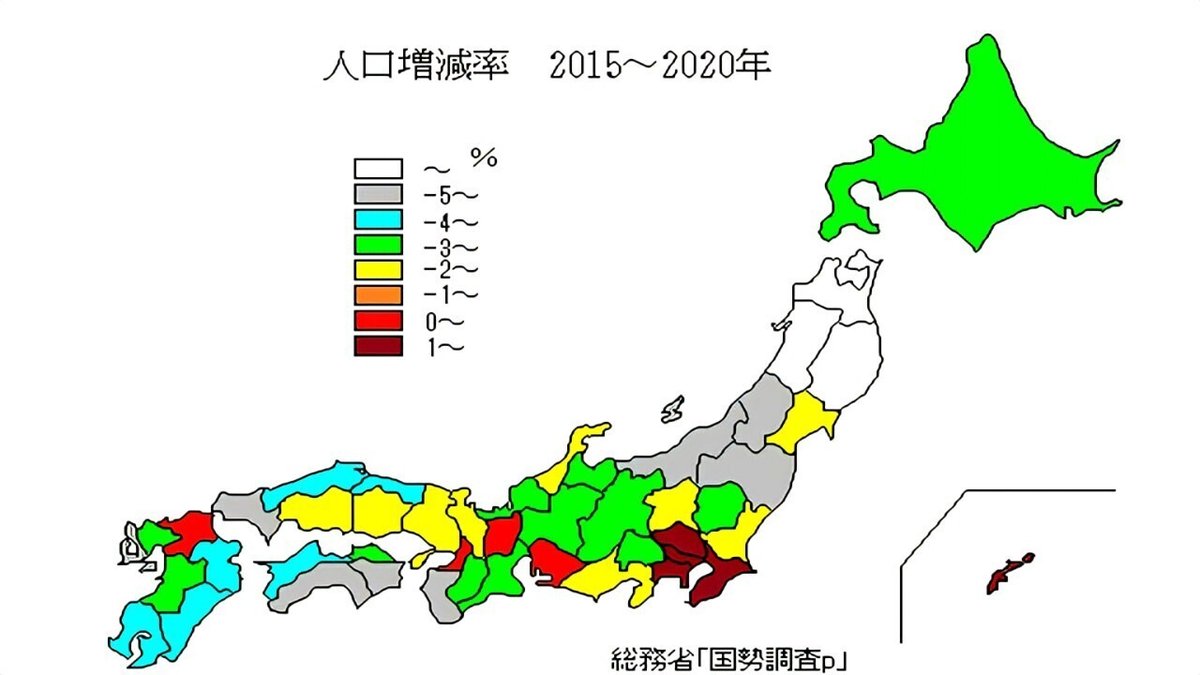

人口減少率で

1位は秋田県、

5位が岩手県、

11位が福島県、

2位が青森県となっています。

その一方で幸福度上位の県は、

人口減少率が宮崎県は16位、

熊本県は24位、

福井県では20位と中位に位置しています。

(出典:国勢調査 都道府県別人口ランキング)

人口が流出して取り残された人々の幸福度が低くなるのか、

幸福度が低いから人口が流出してしまうのか、

いずれにせよ地方への人口分散を進めていくことで国全体の幸福度を上げ、幸福度の上昇によって地方への人口回帰が進む

という好循環をもたらすことが

できるかもしれません。

2)幸福度の高い地方の暮らしとはどのようなものなのか?

「幸福度の高い地方の暮らしとはどのようなものなのか?」

という問いに対して、

福井県を例にして、東京都と比較していきます。

まずは、「経済面」ですが、

福井県の持ち家率は77%(全国4位)であり、

持ち家の広さは173平米(全国2位)となっています。

東京都の持ち家率は46%(全国47位)であり、

広さも91平米(全国47位)と福井県の半分程度となっています。

平均通勤時間は、

福井県が車が中心で片道25分に対して

東京都は電車やバスが中心で片道50分となっています。

朝夕ラッシュ時はすし詰め状態です。

収入は、同じ仕事をしていて、

福井県では、3億3450万円に対して、

東京都では、3億5150万円と東京都の方が若干高いです。

しかし、

収支差で見ると、

福井県が3560万円、東京都は1650万円と大きく差が開きます。

定点後の生活に2000万円が必要といわれる時代に、

福井なら悠々、東京では不足、ということになります。

福井県の幸福度の高さは、経済面だけではありません。

「家庭生活」の豊かさにも表れているのです。

まず、福井県の教育はかなり進んでおり、

勉強でも体力でも、全国でトップクラスの成績をおさめています。

小学生の学力は、全国3位、体力は全国1位です。

塾に通っているの子どもの率では東京の方が高いのに

なぜ学力で福井に負けるのか、

と東京の塾関係者が悔しがったほどだそうです。

では、

なぜ福井県は学力も体力も高いのでしょうか?

太田あやさんの

『ネコの目で見守る子育て―学力・体力テスト日本一!福井の教育のヒミツ』によると、

小学生の生活ぶりを調べた調査では、

「居間で家事をする親や祖父母のそばで毎日30分以上宿題をし、その後、外で遊ぶ」という生活スタイルが平均

だとのことです。

さらに、

福井県では、

三世代同居率も女性の就業率も高いことを考え合わせると、

母親は外で仕事を持ち、同居・近居する祖父母に

育児や家事を助けてもらっている、という家族像が浮かびます。

専業主婦というのは、

高度経済成長期の核家族を前提とした一時的なライフスタイルで、

伝統的な日本文明では、

主婦も家事や育児を祖父母に助けてもらいながら、

農作業を行ったりしていました。

女性の就業率が高いとは、

女性の人生の幅を広げるという意味でよいことだと思います。

さらに、

子供も四六時中、母親だけに見てもらっているよりも、おじいさんやおばあさんと接することで、多面的な人間関係を学ぶことができるのです。

では、

今後、多くの地方で、

福井県に見られるような地方での幸福な生活を実現するには

どのようにしたらよいのでしょう。

次回の記事では、

『地方創生』の具体に視点を当てて、考えていきたいと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

自分や自分の家族の幸せだけを願っていた僕が、この日本国に生まれ、日本人として生きることができ、本当に幸せだな。誇りに思うことができるようになりました。

だから、あなたにも知ってほしいのです。

私たちが生まれた日本国が本当に目指していたものを。日本国が本当に素敵な国だということを。

そして、今日まで、私たちが豊かな暮らしを営むことができるこのすてきな国が続いているのは、日本国を、私たちを命がけで守ってくださった先人たちのおかげであるということを。

先人たちが大切にしてきた精神性。

僕たちの心の中に眠っている精神性。

『和の精神』を呼び覚まし、再び日本を皆がよろこびあふれる豊かな国にしたい。

自分を、自分の国を堂々と語り、誇りに思ってほしい。

子どもたちが希望を感じ、いきいきと輝くことができる国にしたい。

それが今、我が国に生きる僕たち大人の役割だと思うのです。

一緒に、日本を学びませんか?

最後まで、お読みいただきありがとうございました。