日本国が「目指したもの」9~地球環境と『エネルギー安全保障』のこれから~(後編)ー日本人のための『和の国・日本国』講座84ー

こんばんは。高杉です。

日本人に「和の心」を取り戻すというスローガンのもと

『和だちプロジェクト』の代表として活動しています。

さて、

これまでまで

地球環境と『エネルギー安全保障』のこれから

のテーマでお話をさせていただいています。

前編・中編の続きからお話をさせていただきますので、

ぜひ、ご覧になってから、見てくださいね!

今回は、

今行っている『脱炭素』に向けた取り組みが地球環境を守ることに

つながっているのか?

について考えていきます。

ここまでのお話から、

これらすべての仮説が成り立たないことをお話してきましたが、

ここからは、

今行っている『脱炭素』に向けた取り組みが地球環境を

守ることにつながっているのか?について考えていきます。

『脱炭素』というのは、

化石燃料を使わないということであると冒頭でお話しました。

化石燃料を使わないということは、

原油や灯油、ガソリン、液化天然ガスなどを燃料として燃やしてしまうと、

二酸化炭素が発生してしまう。

そして、温暖化を引き起こす。

だから、

これらの物は使わないようにしようというのが『脱炭素』です。

1)「電気自動車」は全くクリーンではない。

昨今「電気自動車」が環境にやさしいと言われています。

はっきり言って、電気自動車は環境に悪いです。

ポイントは、

電気自動車の電力はどのようにしてつくられたか?ということです。

この電力が、風力発電や太陽光発電によってのみでつくられたのであれば、「自然エネルギー」の電気と言えるでしょう。

その「自然エネルギー」によって走らせる

電気自動車も環境にやさしいと言えます。

しかし、

今電気自動車の充電で使われている電力は、

基本深夜帯であれば、原子力発電、

日中の時間帯であれば、火力発電と原子力発電、

午後の時間帯からは、そこに水力発でも加わります。

どのようにつくられた電気かによって、

環境に良いものにもなれば、悪いものにもなるのです。

今の時点だと、

火力発電によってつくった電気を利用して走っている電気自動車が多く、

燃やす→発電する→電気自動車に使う

というように、

大変な手間と労力、エネルギーを浪費してしまっているのです。

科学的反応経路が長ければ長くなるほど、

効率が悪く、多くの燃料で車を走らせることになってしまいます。

だったら最初から、

燃やす→自動車に使う

の方が、環境への負荷は少なく、効率もいいです。

人間は、

これまで「石油の蒸留区分」ごとに適切なエンジンをつくってきました。

原油から、

①ケロシン

②重油・アスファルト

③軽油

④ガソリン・ナフサ

というように分離していき、

「ガソリン」部分は、ガソリンエンジンに、

「軽油」部分は、ディーゼルエンジンに、

「灯油」部分は、ジェット燃料や暖房などに、

「重油」部分は、船舶のエンジンとして使い、

「原油」部分は、火力発電として使い、

そして、最後にドロドロに残る「アスファルト」部分は、

道路などに利用しています。

このように、限りある資源を最大限使うために工夫をしているのです。

2)「水素」は本当に地球環境にやさしいのか?

話を、『脱炭素』に戻すと、

この『脱炭素』を実現するために、注目されているのが「水素」です。

「水素」で車が走る。

「水素」で工場が動く。

そのようになれば、二酸化炭素が出ずに済むから、

クリーンエネルギーとなり、『脱炭素』に寄与するというのです。

先ほどの「電気自動車」と同じように、

水素もどのように生成するかによって、

環境にやさしいか、悪影響を及ぼすかが決まります。

水素燃料をつくる施設製造が国内でも行われていますが、

水素をつくる原料は、なんと「液化天然ガス」だというのです。

液化天然ガスから生成した水素によって自動車を走らせる。

そうすると、

自動車からは二酸化炭素が排出されないから、

環境にやさしいというのが論理です。

一見、環境によさそうに見えます。

しかし、

「液化天然ガス」から水素をつくるときに

二酸化炭素は発生しているのです。

つまり、

車を走らせるときには二酸化炭素は出ていませんが、

その前段階の燃料を作るときに二酸化炭素は出ているのです。

これって本当に環境にやさしいと言えますか?

3)「水素」はどのようにつくられるのか?

「液化天然ガス」ではない方法から水素を生成する方法はあります。

一番いいのは、「自然エネルギー」を使って水素を作り出す方法ですよね?

この方法。実はあるのです。

これは、大阪大学が研究しているもので、

「水と太陽」で水素をつくることができるのです。

大阪大学が、光の触媒を使って水と太陽で

水素をつくる技術を生み出しているのです。

そもそも、

日本の火力発電施設である

GTCC(ガスタービン・コンバインドサイクル発電プラント)

というものがあります。

日立・東芝・三菱重工が創り出した世界に誇る素晴らしい施設で、

世界最高性能なのです。

ガスタービンでの発電に加え、

その排熱を利用して蒸気タービンでも発電することにより、

高い発電効率を実現します。

発電効率は従来型石炭焚き火力発電方式より20%向上し、

世界最高水準の64%以上を達成しています。

また、CO2排出量もおよそ50%削減することができます。

エネルギー転換効率が「世界一」なのです。

つまり、

投入したエネルギーと実際に取り出すことができる電力にどのくらいの差があるのかということなのですが、

例えば、

100投入して10しかとることができなかったら効率が悪いですよね。

ふつう、

火力発電の場合、エネルギー転換効率は、30%程度だと言われています。

100燃料を入れても、

30しかとれず、残りの70は廃熱となって使うことができません。

これを日立・東芝・三菱は相当研究して、

なんと60%以上!普通の2倍もの電力を生み出すことができるのです。

同じ30の電力をとるのでも、燃料が半分で済んでしまうのです!

めちゃくちゃ高性能の発電設備が日本にはあるのです。

そして、この燃料が「液化天然ガス」なのです。

だから、「液化天然ガス」は、

GTCCを活用することが一番効率がよく、クリーンなのです。

わざわざ「水素」にする必要はありません。

むしろ、効率が悪くなり、多くの資源を必要としてしまうのです。

『脱炭素』の名のもと、

根拠が間違っている政策を取り入れてしまっていることで、

資源が無駄になり、

効率の悪い使われ方ばかりが取り入れられてしまっています。

そこに莫大な資金が投入され、

日本経済を圧迫し、我が国は、低迷期を迎えてしまっているのです。

もしも、「水素」を取り出すとすれば、

大阪大学の研究以外にも次のような方法があります。

資源エネルギー庁が出した

『水素の製造、輸送・貯蔵について』

には、

水素燃料にはどのようなものがあって、

水素をどのようにつくり、どのように活用していくのかが書かれています。

例えば、

「苛性ソーダ」を造るときに副生成として

「水素」を手に入れることができるものがあります。

苛性ソーダとは、あまり私たちになじみの浅いものかもしれませんが、

簡単に言うと、「水酸化ナトリウム」のことです。

小学校や中学校でも学んだ人が多いのではないでしょうか?

他にも、

「鉄鋼」をつくるときにもコークス炉ガスで燃やすため、

「水素」を手に入れることができます。

あとは、

「石油精製」の過程においてもナフサを改質するときに

「水素」が発生します。

先ほどお話した「液化天然ガス」の例がこれにあたります。

ナフサを改質するときにどうしても二酸化炭素が出るんです。

水素はクリーンで二酸化炭素を排出しないとする『脱炭素』論に立つと、

効率的ではありません。

この方法を使わなくても、

先ほどの大阪大学の研究でもあるように、

「水と太陽光」で水素を得ることができれば、

二酸化炭素を発生させないクリーンなエネルギーになります。

ただし、曇っている日には使うことができません。

そして、かなりの設備投資が必要となります。

現在、

自然を破壊して日本全国でソーラーパネルを設置していますが、

あのような場所でプラントをつくらなければなりません。

そこまでして、

水素を作り出すよりも、

ソーラーパネルから電気を生み出す方がまだマシです。

また、

「アンモニア燃料」も環境に良いとされていて、

二酸化炭素を出さないと言われていますが、

アンモニア燃料をつくるために、なんと「水素」が必要なのです。

N₂とH₂でNH₃をつくろうとするものですが、

そもそも水素を必要としますので意味がありません。

あとは、

「化石燃料」を改質して「水素」を得るという方法もあるのですが、

やはり、水素を作り出すときに、

二酸化炭素は必ず発生してしまいます。

あとは、

「水分解」による方法です。

これは、

中学校や高校の化学の学習で学んだ人も多いのではないでしょうか?

簡単に言うと、水に電気を通すことで、水素を取り出すというものです。

でも、ちょっと待ってください。

なぜ水素が必要なのかと言えば、電気を生み出すためですよね。

でも、

その電気を得るために、

電気を使うという意味の分からないことが起こってしまいます(笑)。

効率が悪すぎます。

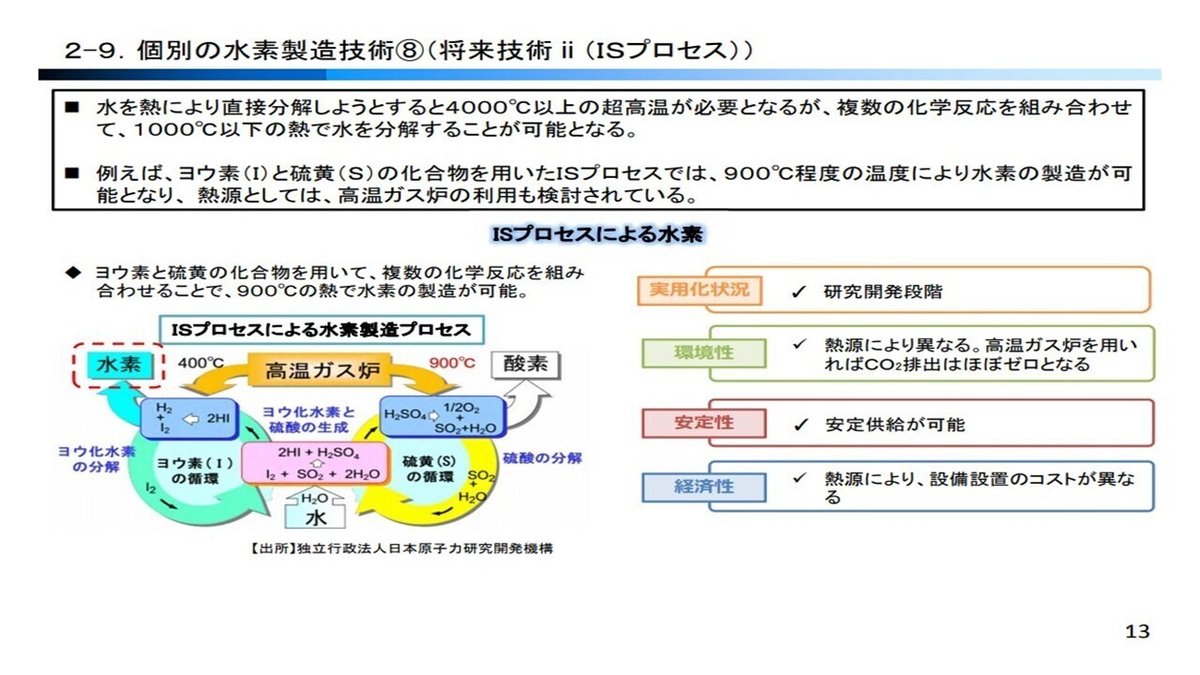

あとは、

「ISプロセス」というものです。

高温ガス炉という特殊な原子炉で「水素」ができるというものです。

黒鉛減速のヘリウム冷却の原子炉なので、

少し変わった原発を動かして「水素」を得るというものなのです。

これも効率が悪く、

設備投資もかなり必要なので、

最初からある原発を動かした方がまだマシです。

これまで、政府が示している水素の製造方法をお話してきましたが、

どの方法もわざわざ「水素」にする必要があるのか?というように、

必要性を感じません。

無理やり「水素」を当てはめようとして、

効率が落ち、反応経路が長くなるため、たくさんの資源を必要とするため、

電気料金がますます上がってしまいます。

そして、

効率が悪くなるということは、

地球環境に負荷をかけることになってしまいます。

『脱炭素』というのは、実に名ばかりと言えるのです。

このようなことを日本の産業界が本気で取り組んで、

『脱炭素』のもと、

日本国内の自動車が水素自動車に置き換わってしまったら、

ものすごい効率の悪い、環境にとって良くない社会となり、

自然との和が完全に失われてしまうのです。

日本は、

今の時点で、温暖化対策に、4~5兆円もの資金を使ってきたのです。

これがさらに加速していくわけですから、

日本人が一生懸命に稼いで納税した何兆円ものお金を、

何の意味もない『脱炭素』という政策に政府は

どんどんつぎ込もうとしているのです。

4)どのようにしてエネルギーを確保するか?

では、

地球環境を守りながら、

エネルギーを確保するためにはどうすればよいのか?

それは、「効率よく」資源を有効に活用していくことです。

だから、水素に代替えするというのは、愚の骨頂です。

それぞれのエネルギーには、得意不得意があります。

例えば、

「電気」であれば、スマホやパソコン、照明などが得意とするところです。反対に、暖房やお湯を沸かすなどは苦手なところです。

暖房、冷房、動力であれば、「石油」です。

お湯を沸かすのであれば「ガス」です。

全部同じエネルギーにするのではなく、

それぞれの長所短所を見極めることが大切なのです。

まずは、「脱電力」。

「電気」ではないといけないところに特化して電気を使用する。

そして、「脱石油」です。

車や飛行機や工場などを稼働させるところに特化して石油を使用する。

最後に、「再生可能エネルギー」の活用です。

風力発電や太陽光発電など、

燃料を投入せずにエネルギーを生み出すことができるものを

積極的に活用していく。

だから、

多様な一次燃料を使って、

それぞれの得意分野に適したものを複数複合して

使うことがよいと考えます。

全部「電力」もおかしいし、

全部「水素」もおかしいのです。

さらに、

我が国には、

世界に誇る高効率な次世代型の石炭火力発電システム

「IGCC(Integrated coal Gasification Combined Cycle)

(石炭ガス化複合発電)」

もあります。

わが国は1970年代に、2度の石油ショックを経験しました。

そこで、

エネルギーセキュリティーの重要性が認識されることとなり、

石油依存からの脱却を果たすべく、

国を挙げてエネルギー資源の多様化への取り組みがスタートし、

特に、資源の偏在性が少なく、採掘可能な量が最も豊富な石炭が、

再び注目されるようになりました。

石炭は化石燃料の中で最も採掘可能な埋蔵量が多く、安価な燃料です。

また、

石油や天然ガスのように資源の偏在性も少なく、

石炭の生産国は世界中に多数存在します。

IGCCは、既存の石炭火力発電比で石炭使用量を約20%削減、

発電効率48~50%だそうです。

現在では、福島復興電源として、

高効率、50万kW級(×2基)の実証プラント(2020年代初頭運転予定)の

建設計画が進められています。

私たちが目指すべきは、『脱炭素』社会ではありません。

『小規模分散型の循環型社会』

です。

全部を一つの方法で賄おうとするのではなく、

いろいろな種類の燃料を使うことによって、安定するのです。

例えば、

戦争などの地理的・地政学的な要因によって、

ある燃料を取り入れることが難しくなったとしても、

中東から石油、

オーストラリアから石炭、

東南アジアから液化天然ガス、

アメリカからシェールガス…。

国内では、

石油やウラン、

水力や風力、太陽光、地熱、バイオマス、潮力などの

再生可能エネルギーを活用する。

これが大切なのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

自分や自分の家族の幸せだけを願っていた僕が、この日本国に生まれ、日本人として生きることができ、本当に幸せだな。誇りに思うことができるようになりました。

だから、あなたにも知ってほしいのです。

私たちが生まれた日本国が本当に目指していたものを。日本国が本当に素敵な国だということを。

そして、今日まで、私たちが豊かな暮らしを営むことができるこのすてきな国が続いているのは、日本国を、私たちを命がけで守ってくださった先人たちのおかげであるということを。

先人たちが大切にしてきた精神性。

僕たちの心の中に眠っている精神性。

『和の精神』を呼び覚まし、再び日本を皆がよろこびあふれる豊かな国にしたい。

自分を、自分の国を堂々と語り、誇りに思ってほしい。

子どもたちが希望を感じ、いきいきと輝くことができる国にしたい。

それが今、我が国に生きる僕たち大人の役割だと思うのです。

一緒に、日本を学びませんか?

最後まで、お読みいただきありがとうございました。