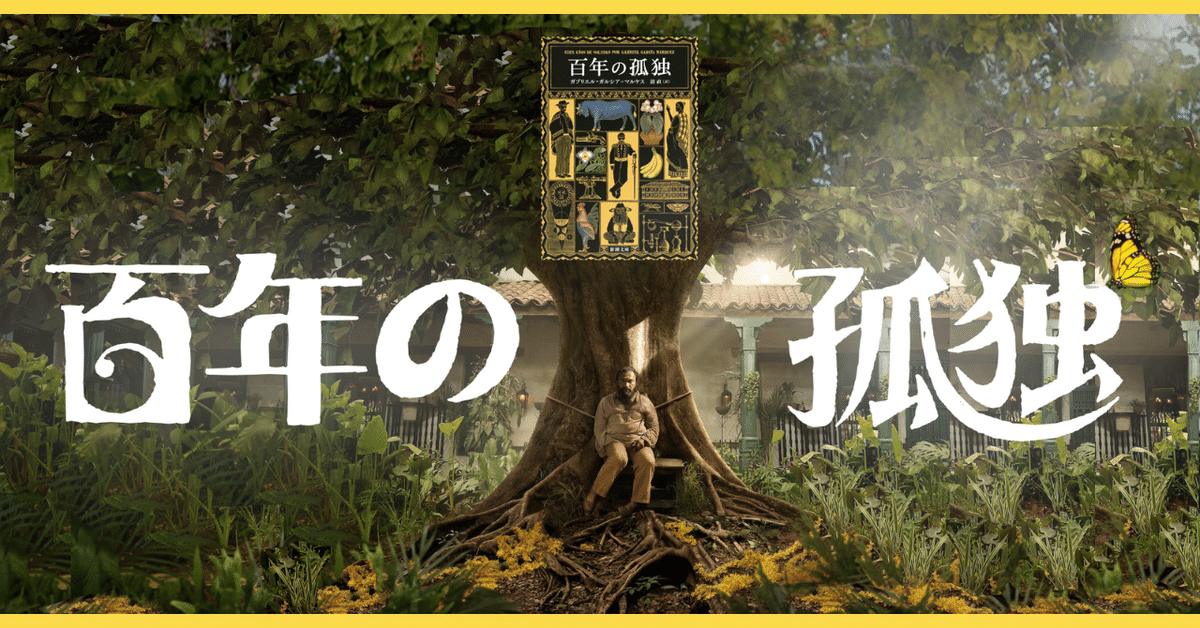

Netflix「百年の孤独」シーズン1の感想

はじめに

ガルシア・マルケス「百年の孤独」を読んで色々考えていたところで、Netflix版「百年の孤独」の配信も始まったので早速コチラも観てみました。あの幻想的で不思議な物語がどう実写化されているのか、凄く興味があったのでワクワクしながら。

こちら予告編。

とりあえず各エピソードの流れと、原作と違うかな?と思った点や各エピソードの感想などをザッと書いてみました。あくまで自分の記録的にですが…。

エピソードの概略を書いているのでネタバレしてます。知りたくない方はご自分で判断してください。

各エピソード概略と感想

「第1話」

ストーリー概略

・ホセ・アルカディオ・ブエンディアとウルスラ・イグアランの結婚。

・夫婦生活を侮辱されてプルデンシオ・アギラルを殺害→付き纏う彼の霊に悩み故郷を捨て仲間と共に新天地へ。旅の途中で長男ホセ・アルカディオ誕生。

・海を目指して山越えするが広大な沼地で彷徨い、結局清流の近くの場所を”マコンド”と名付け集落をつくる。

・メルキアデス率いるジプシー集団がマコンドを訪れる。

・仲間を連れて周辺を探検してみると案外すぐ海に出る。

・次男アウレリャノ(大佐)がマコンド最初の赤ん坊として誕生する。

原作との違いや感想

・開始が物語の一番最後、一族の絶滅する場面から始まる。原作ではアウレリャノ大佐の処刑シーンから。

・長男ホセ・アルカディオを取り上げたのがピラル・テルネラ←のちにその子と子供をなすことになるという…(;^_^A

・父ホセ・アルカディオ・ブエンディアの親友の名前がヘリネルドとマグニフィコ(原作では殆ど名前は出てこない)。彼らの子供も後に同じ名前を付けられ、アウレリャノ大佐の親友になる(その時に親と同じ名前だという一文があるだけ)。父親たちにも凄くスポットが当たっている。

・アウレリャノが生まれる前、お腹の中から泣き声が聞こえる←そんな描写はなかった気がする。

「第2話」

ストーリー概略

・錬金術に没頭する夫、飴作りで家計を支える妻。

・メルキアデスとの再会。

・長男ホセ・アルカディオとピラル・テルネラとの恋。

・メルキアデス死亡のニュースと見世物小屋で初めて氷を見る。

・アマランタの誕生。

・ホセ・アルカディオの失踪と、息子を探して行方不明になったウルスラ。

・ウルスラの帰還。

・独裁者アルカディオの誕生&ブエンディア家が引き取り養育することに。

・アウレリャノ大佐の「誰か来る」で次回へクリフハンガー←レベーカ登場回へ。

原作との違いや感想

・ホセ・アルカディオとアウレリャノの兄弟で野ブタ狩りという描写は原作にはなかったオリジナル。原作より兄弟の親密さが強調されている。

・ウルスラはアマランタを一人で出産(原作は特に詳細描写がなかった)←一生独り身になるアマランタの人生の暗示?

・原作のピラル・テルネラはほぼ彼女の感情が描写されていないのでドライに付き合っていたのかと思いきや、自分を捨てた長男ホセ・アルカディオに傷つき悲しむ。産んだ子供をブエンディア家に渡す時も、家への立ち入り禁止&子供の素性を明かさないと約束させられ悲しそうになる←ピラルが妊娠していたことはマコンド中でおそらくバレバレなので、その子供がブエンディア家に渡ったら、その相手が誰かはほぼ言ってるみたいなものですけどね😅。

・インディオの姉ビシタシオン&弟カタウレをウルスラが連れてきたという設定になっていた。←原作では不眠症を恐れてマコンドにやってきたとだけ書かれている。

・インディオ姉弟に育てられたウルスラとアルカディオが話していた言葉がワユー語表記になっていた。原作ではグアヒロ語。しかし実際、グアヒラ半島に住んでいたのはワユー族でワユー語を話していたらしいから現在の呼び方に訂正している?

「第3話」

ストーリー概略

・レベーカの到来から始まる。話さない、食事しない、両親の動く遺骨。

・何とか食事を食べさせようとするウルスラ。食べるようになると急に饒舌に→アマランタの嫉妬がこの頃から生まれていることが描かれている。原作では特に描写なしなので、後のクレスピ登場時に急にヤバイ奴になる印象。

・マコンド全体への不眠症&健忘症の蔓延→健忘症のカオスによって町が荒廃する様子が丁寧に描かれる(原作ではこれほど生々しく描かれない)。

・メルキアデスの再来で、彼が薬を調合し、町中の人に飲ませる→全員が眠りに落ちる。原作では薬を飲ませるだけ。飲んだ結果どのような状態になるかまでは言及無し。

・一気に時が進む。アウレリャノは大きくなり、二人の娘も年ごろに(キャストがガラッと変更。特に両親ホセ・アルカディオ・ブエンディアとウルスラが一気に老けたw)

・アウレリャノ大佐とまだ少女の娼婦エランディラのエピソード。

・ピエトロ・クレスピ登場→娘たちが恋に落ちる→クレスピ一旦退場。

・マコンド建設30周年パーティーで政府が任命したモスコテが市長になるお達しが来る。

原作との違いや感想

・マコンド30周年パーティー(30年という年数は原作にはない)が私の計算より4年ぐらい先に進んでいる印象だった。この物語は時間経過の度合いが本当に分かりづらい。

・レベーカの方がアマランタより美女という設定だけど、今ひとつピンと来なかった😅。目の離れ具合というか、目元が安藤玉恵さんちょっと入ってるかな~と個人的には思ったかな。原作では青白い肌とか透けるような肌と書かれており、私はてっきり肌の色が白いのかと思っていたら、ドラマでは全然違ってビックリ😲。

・ホセ・アルカディオ・ブエンディアがアダム・ドライバーみたいな面長の大男だったのに、キャスト変わったら大地康夫みたいな背の低いオッサンになったのがズ~っと違和感w。ウルスラの方はまだ我慢できるんだけど…。なんとかならんかったんか。

・原作のアルカディオは女みたいなお尻という記述はあったがぽっちゃりキャラという発想はなかったので、なるほどそういう意味なのか!と、こちらは凄く腑に落ちた。

・家の改修中にちゃんとレベーカの両親の遺骨が壁に塗り込められる描写があった。しかし今シーズン中はその後一切話題にのぼらず。原作ではどこかのタイミングで掘り出して埋葬するんだったかな?今後注目したい。

・アウレリャノ大佐が出会う少女の娼婦は原作では名前が無かった。しかしガルシア・マルケスは祖母に売春させられる少女の物語「エレンディラ」を別に書いており、その名前をこのキャラに採用している。

「第4話」

ストーリー概略

・中央政府が送り込んだ町長ドン・アポリネル・モスコテに抗議する所から始まる。ホセ・アルカディオ・ブエンディアは彼をマコンドから追い出す。

・モスコテが家族&兵士連れで再びやってくる。町の重鎮たちは敵対しつつも住むことを認める。

・ウルスラはモスコテ夫人と友好関係を築こうとして彼女と娘たちを家に招く→アウレリャノとレメディオスが初接近。

・レメディオスの姉アンパロがクレスピの手紙をレベーカに渡し、彼女を介した秘密の文通が始まる→土食いが再発したことをきっかけにレベーカの恋がウルスラにバレる。仕方なく交際を認める。同じくクレスピに憧れるアマランタは行き場のない想いから自傷行為に走る。

・レメディオスへの恋心を抑えられないアウレリャノはヤケ酒で酔った勢いにまかせてピラル・テルネラと一夜を過ごす→後に妊娠発覚。

・アウレリャノがレメディオスに求婚する。妊娠できる歳まで待つことを条件に許される。

・ブエンディア家の予言書を書き終えたメルキアデスは燃え尽き、ほぼ廃人状態に。

・アルカディオが川にメルキアデスを沐浴に連れて行き、その際にメルキアデスは流され溺死。

・メルキアデスを生き返らそうとするが叶わず墓地に埋葬する。

・クレスピがマコンドに戻って来てレベーカとの交際が始まる→アマランタが呪いの言葉を掛ける。

・ウルスラがアマランタを伴い旅に出る。

・クレスピがレベーカに贈った仕掛け玩具に興味をもつホセ・アルカディオ・ブエンディア。分解して構造研究に没頭する。

・ホセ・アルカディオ・ブエンディアがプルデンシオ・アギラルの霊を再び見始める。

・ホセ・アルカディオ・ブエンディアが錯乱状態に陥り、庭の栗の木にくくり付けられる→ウルスラ&アマランタが帰宅し、ウルスラは涙を流す。

原作との違いや感想

・馬車に乗って町にやってきたレメディオスを見て、一目ぼれするアウレリャノの場面が描かれる(原作では父親と一緒に抗議に赴いた先で見初める)。

・メルキアデスの死の責任がアルカディオにあるとして強く責められる。アルカディオの悲哀がハッキリ描かれる(原作では特に責められたりはしない)→この辺りが後に屈折した性格になる伏線になっていてわかりやすい。

・メルキアデス埋葬後、アルカディオを慰めたのが母であるピラル・テルネラ→原作にはこの描写はなかったが、後々の展開(実母だと知らないアルカディオがピラルに迫る)の前振りとなっている。

・原作のピラル・テルネラはアウレリャノと寝た後、レメディオスへの恋の悩みを聞いて私が話してあげると言うが、ドラマでは特に何も言わない。

・メルキアデスの死=マコンドでの初めての死人。これによって死者にマコンドの場所が知られてしまってプルデンシオ・アギラルがやってくるということがわかりやすく語られる。死界のレーダーにマコンドが認識された感じ?→原作でも一応書かれているがこの因果関係は私的には分かりにくかった。

・メルキアデスの墓から帰る際、既にプルデンシオ・アギラルの霊が首から流れる血を押さえながらブエンディア夫妻の横を歩いている。原作にはない描写。

・帰宅する馬車の中から、ウルスラもプルデンシオ・アギラルの霊が街角に立っているのを見ている→夫はプルデンシオ・アギラルきっかけで狂ったようだけど、ウルスラは霊を見ても影響を受けず正気のまま。女は強い!?

・ホセ・アルカディオ・ブエンディアもウルスラも俳優は変わったのに、ピラル・テルネラは変わらず。

・ホセ・アルカディオ・ブエンディアが曜日を訊くたびに月曜日と言う件→日本語では気付かなかったがスペイン語で月曜日は「ルネス」。ルナティック(狂気的な)と言うように月は狂気と関連付けられ同じ語源。彼が狂気に囚われる前振りになっていたということか?

「第5話」

ストーリー概略

・レメディオスが初潮を迎え、アウレリャノとの結婚式からスタート。

・アマランタの謀略で同時に結婚するはずだったレベーカの結婚は中止。

・ピラルがアウレリャノとの子供アウレリャノ・ホセを連れてくる→受け入れてレメディオスが育てることに。

・アルカディオの保守党発言←ウルスラが激怒→後のアルカディオが急進的な革命派から独裁者になる布石か?

・レメディオスの妊娠。

・延期していたレベーカの結婚を教会の完成と同時に行うという話になる。

・建設資金集めでニカノル神父が秘術・空中浮遊を披露する。

・アルカディオのピラルへの恋。近親相姦を回避するためにピラルはサンタ・ソフィア・デ・ラ・ピエダを送り込み身代わりになってもらう。

・レベーカの結婚が迫る中、レメディオスが妊娠中毒症で死亡する→アマランタがレベーカの結婚を阻止するために阿片チンキを飲ませた描写あり。

・1年の喪が明けた頃、長男ホセ・アルカディオがワイルド入れ墨野郎になって帰還する→レベーカの目が輝く。次回での二人の発展に含みを持たせて…続く。

原作との違いや感想

・アウレリャノが結婚式で指輪を落とし転がる←不吉な結婚になる予感(原作ではなかった描写)

・アウレリャノ・ホセは家族に認められ洗礼まで受ける→同じ境遇で何もして貰えなかったアルカディオの不満がさらに醸成される。原作では明確に描写されない部分を汲み取った上手い演出。

・家を出るアルカディオが会ったホメオパシー医師アリリオ・ノゲーラ。原作では類似療法の偽医者。この類似療法がホメオパシーとドラマでは訳されている(英語版でもホメオパシーと書かれている)。原作者ガルシア・マルケスの父親がホメオパシー医師だった。その辺りから着想を得ているのかも。彼は後に町の若者を扇動する革命家だとわかる(革命家よりもテロリスト寄り)。原作ではまずアウレリャノが影響を受けるが、アルカディオが先に会っている→後に強く影響を受け傾倒していく伏線っぽい。

・クレスピとの結婚が出来ず欲求不満で自慰に明け暮れるレベーカ→家中が地震のように揺れる(原作にはない描写)。これに耐えきれずウルスラが教会建築を早める為の寄付を申し出るという流れは面白いw。加えて、レベーカがかなり性欲が強いという設定を示している。これが次回でフェロモンムンムンのホセ・アルカディオと好きものカップルになる上手い布石。

・ニカノル神父の空中浮遊、原作ではホセ・アルカディオ・ブエンディアの前では椅子に座って浮かぶ。ドラマでは立ったまま。特に意味はないだろうけど、あれだけ揺り椅子を象徴的に映していたカットがあったのに😅。

・アマランタが使った阿片チンキ。調べたけど特に堕胎薬というような記述は無いようだった。阿片なので鎮痛薬的効用があるらしい。たまたま妊娠中毒症になって死亡したのか、阿片チンキが影響したのか、微妙なところ。

・父ホセ・アルカディオ・ブエンディアが背も縮んで大地康夫みたいになったのも違和感あったけど、長男ホセ・アルカディオも随分とイケメンになって帰ってきたのもビックリ。キャストのリレーがもうちょっとスムーズだったら良かったのになぁ…。

「第6話」

ストーリー概略

・長男ホセ・アルカディオの土産話にむせび泣くウルスラ←嬉し泣き?何の涙か今ひとつわからなかった。

・ホセ・アルカディオがその性的魅力と巨根を活かして、カタリノの店で男娼?女性向け風俗?として金を稼ぎ始める。

・ある晩、欲求不満のレベーカと出会い、そのままセックス。そしてすぐ結婚宣言。ウルスラは反対し、二人は家を出る。結婚式ではアウレリャノとアルカディオ夫妻が参列。墓地近くの家に住む。

・マコンドの選挙が実施される。青・保守党、赤・自由党。自由党が勝っていたが町長のアポリナル・モスコテが不正をして保守党票を多くする←アウレリャノはその不正を目撃。

・保守党政府が派遣した兵士たちの横暴が続く。全ての家庭から刃物を没収。ノゲイラ医師を処刑。犬にかまれた女を狂犬病に罹ったと撲殺→アウレリャノの堪忍袋の緒が切れる→反旗を翻すことを決意。戦争勃発。

・アウレリャノをリーダーとし、若者たちが夜襲を掛けて武器を奪取。兵士たちは銃殺。保守党からマコンドを奪還。

・アルカディオに町の行政と軍を任せ、アウレリャノ大佐は革命軍に合流するため旅立つ。

原作との違いや感想

・食卓での長男ホセ・アルカディオはちゃんとレベーカとは初対面という風に修正されていた→原作では会ったことがないのに「久しぶりだな」と言う矛盾があった。

・原作ではこの食卓にアルカディオもいることになっている→ドラマでは既に家を出ていっている

・原作ではアルカディオが先にノゲイラ医師に心酔する描写はない。ドラマでは彼がアウレリャノより先に革命派の重要なポジションにいる設定に→その方が後に行政と軍を任されることに関してスムーズな移行に見える。

・サンタ・ソフィア・デ・ラ・ピエダがアルカディオとほぼ夫婦のようになっている。レベーカの結婚式にも一緒に参加し、一人目の子供小町娘レメディオスを妊娠している描写も目立たないながらも同時進行している。

・アマランタがレベーカの花嫁衣裳を燃やす描写は原作にはない。どこまでも恨みを持ち、姉妹の確執があることを絵的にうまく強調している。

・恥ずかしながらドラマを観るまで酒場兼売春宿のカタリノ店のカタリノが女性だと思っていた。よく考えたらスペイン語だとCatalinoで語尾がOなら男性、Catalinaで語尾がAなら女性。それぐらいの知識は一応持ってたはずなのに…。しかしなぜ女性だと思い込んだのかじっくり考えてみたら、おそらく”かたせ梨乃”縮めてカタリノと勝手に脳内変換していた気がする😅。飲み屋のママ、してそうでしょ?w

「第7話」

ストーリー概略

・アルカディオの独裁政治の始まり←まさかナポレオンの恰好をするとはw

・原作では殆ど描かれなかったアウレリャノ大佐の旅の詳細も描く。

・長男ホセ・アルカディオが自分は町の創建者の息子だと言って、勝手に周りの農地を自分のものにする。

・ピエトロ・クレスピがアマランタに求婚するがアマランタは拒絶。結果クレスピは自殺する。アマランタは後悔から自分の手を焼き、ウルスラは娘を見捨てる。

・アルカディオが重税を課し、気に喰わない人物を殺すほどの暴君ぶり。私腹を肥やしシャンデリアがあるほどの豪邸を立てる。

・神父を閉じ込めたアルカディオの暴君ぶりにウルスラ最初の抗議。

・アポリナル・モスコテを殺そうとするアルカディオにウルスラの堪忍袋がキレて猛抗議→アウレリャノ大佐死亡通告が来たから、彼が任命したアルカディオの権限も無効だと告げ、町の実権をウルスラが握る。誰もアルカディオに納税しなくなる。

・(実は生きていた)アウレリャノ大佐の使者グレゴリオ・スティーブンソン大佐がやってきて、保守党の軍隊がマコンドに迫っていることを忠告→アルカディオは無視する。

・実際に軍隊が襲撃してくる。町は阿鼻叫喚の地獄絵図と化す。

・町中を逃げ惑うアルカディオ、ブエンディア家の前で軍に捕まる。

・長男ホセ・アルカディオとレベーカが見守る中、アルカディオは処刑される。

原作との違いや感想

・アウレリャノ大佐はマナウレのビクトリオ・メデイーナ将軍と合流するために町を出たはずだけど、カルモナ大佐救出劇がメインに描かれていた。カルモナ大佐は原作では出てこなかった気がする。

・親友のマグニフィコ・ビスバルが流れ弾で負傷し戦死→原作ではアウレリャノ大佐に暗殺者がやって来て、たまたま病気でベッドを入れ替えていたビスバルを間違えてメッタ刺しにして殺す。

・ピラル・テルネラがアルカディオに「女の話を聞け」と占いの結果を告げる。これが後の女装してきたスティーブンソン大佐のことだという伏線←原作にはピラル・テルネラのこんな忠告はなかった気がする。

・ドン・アポリナル・モスコテが軍の襲撃の最中に首を撃たれて倒れる→死亡?原作では後にアウレリャノ大佐が投獄されている時にウルスラが彼に何とかして欲しいと頼みに行くので、まだ死ぬのは早い😅。

・アルカディオの孤独と屈折した想いを原作より丁寧に描いていた。原作では特に好きでもなく、どちらかと言うと暴君ぶりのせいで嫌いなキャラだったけど、死の間際で家族の愛に気付いたという部分が原作以上に伝わって来て涙が出そうになった。

「第8話」

ストーリー概略

・国境付近で捕まったアウレリャノ大佐がマコンドで処刑されるために連れて来られる。

・ウルスラが面会に行く。

・結局死刑が確定し、処刑のその瞬間、兄ホセ・アルカディオとレベーカが銃を持って止めに来る。

・なぜかすんなり憲兵たちはアウレリャノ大佐側に寝返り、革命軍に合流するためマコンドを出ていく。

・アルカディオの豪邸に移った長男ホセ・アルカディオとレベーカ夫妻、寝室にひとりで入った長男ホセ・アルカディオが謎の死を遂げる。マコンド唯一の未解決事件。レベーカは喪に服して家に引きこもる。

・アルカディオの忘れ形見である小町娘レメディオス、双子のホセ・アルカディオ・セグンドとアウレリャノ・セグンドの成長もうっすら描きつつ、アウレリャノ・ホセとアマランタの甥×叔母の禁断の愛も描く。

・アマランタに拒否されたアウレリャノ・ホセは家を出て遠征中の父親の下に。

・町にホセ・ラケル・モンカダ将軍がやって来て町長になる。理性的な人物で、保守党員だがウルスラの信頼も得る。

・父ホセ・アルカディオ・ブエンディアの死。町中に黄色い花が降る。

・アウレリャノ大佐がマコンド奪還のために帰ってくる。ウルスラが戦闘はしないでどうにかならないか説得しようとするが聞く耳を持たない。続きが気になるところでシーズン1は終了。

原作との違いや感想

・原作ではウルスラがドン・アポリナル・モスコテに面会許可を得ようとする→前エピソードでモスコテは首を撃たれていたので恐らく死亡。よってこの部分はなくなっていた。モスコテ一家はどうなったのか?娘のアンパロはクレスピの弟ブルーノと結婚するはずだが…。

・原作では牢屋に入れられている時のアウレリャノ大佐は脇の下のリンパ腺が腫れているという描写があった(この先にも何回か腫れていた気がする)。それが全くなくなっていた。→確かにあまり意味のない描写ではあるが、何かしらのメタファーだったんじゃないかと私は気になっている。1999年に作者ガルシア・マルケスはリンパ腺がんと診断されている。これは「百年の孤独」(1967)執筆時に自身の未来を予知していたのか?それとも自身も若い時からリンパが腫れるようなことを幾度も経験してきたのか?

・アウレリャノ大佐の銃殺直前で兵士たちがすんなり寝返る流れが今ひとつピンと来ない。原作読んだ時も同様で、ドラマではもう少しわかりやすく描いてくれるかと思ったが変わらなかった。ホセ・アルカディオに銃を向けられて処刑を止めることは理解できる。しかしそこから革命軍としてアウレリャノ大佐と行動を共にするのが理解できない。彼らに保守党に嫌気がさし革命軍に憧れ始めているような伏線はなかった気がするけど…。兵隊なんて主義主張をもって戦ってるわけではなく、流されて適当にどちらかに付き、命が助かるなら簡単に寝返るということを表現したかったということか?

・兄ホセ・アルカディオの死について、海外掲示板を覗いたら、耳から血が出ているのは落雷にあったからだ!という意見があった。室内なのに?でも超稀にそんなこともあるとかないとか。レベーカを疑う意見もあったが、それ以上に彼女に殺す理由がないと一蹴されていた。あとはアウレリャノ大佐の処刑を邪魔したのを見ていた保守党のスパイor暗殺者?

・小町娘レメディオスが壁に塗りたくっていたのはおそらく自分の💩。原作では「自分の糞のついた棒で壁に動物の絵を描かないように見張らなければならなかった」とある。

・アウレリャノ・ホセがアマランタの肌に触る時に「鳥肌が立った」という意味合いで「肌に粟が生じた」と日本語字幕がつけられていた→しかし英語字幕でもスペイン語字幕でも「粟」という意味合いの単語は見当たらなかった。原作の和訳文、英訳文でも見当たらない。これは日本語字幕を付けた人物が「アマランタ=粟の意味」だと知っていたからそう表現したのかも?

・父ホセ・アルカディオ・ブエンディアの死は原作通り幻想的でスゴク綺麗に描かれていた。星空が黄色い花に変わる演出がヨカッタ。

シリーズとしての感想と☆評価

全16話で計画されているそうなので、あと8話、第2シーズンで終了予定。でも進行具合は原作本のまだ1/3ぐらいのところなんですけど…果たしてどうなるのやら?第2シーズンが物凄い駆け足になったら嫌だなぁ…。

で、第1シーズン全体としての感想は、原作との多少の違いはあるけれど、殆どは些末なもので問題なし。逆に原作の描写ではわかりづらかったところを上手く補い、視聴者が理解しやすいように構成していた。

あと、ガルシア・マルケスの他作品の登場人物の名前を採用したり、作者のことも調べ上げてオマージュを散りばめている点はリスペクトを感じる。

製作においてガルシア・マルケスの家族の協力があり、コロンビアでの撮影、現地の俳優の使用、スペイン語でというリクエストにちゃんと従って作っているし、本人はいないけど一応原作者サイドのお墨付き作品なのでそこまで大ハズレにはならないという安心感はあります。

ひとつ観ながら気になったのは、私は原作を読んだばかりだからそこそこ面白かったけど(原作の再現度を楽しめる)、原作未読のドラマから入った人は、果たしてこの突拍子もない物語を面白いと思えるのだろうか?ということ。一応毎ラストにクリフハンガーはあるけど、ストーリー展開が気になって仕方ないってほどグイグイ視聴者を引き付ける牽引力は無いような気がする。ある意味ビジュアル化されることで原作の持つマジカル度(←なんじゃそりゃw)が減った気がしないでもない。イマジネーションでモヤモヤ~として正体がつかめない感じがある意味この作品の良さでもあったのに、こうハッキリと視覚化されると、魔法が解けて現実を見せられてる感じでちょっと興醒めな部分があるようなないような…。例えていうならリゾラバにちょっと近いかも?海やスキー場で会った人は素敵に見えてたけど、町で会ったら「なんだ普通じゃ~ん」的な?ちょっと違う?😅 おそらく実写化よりはアニメぐらいの方がマジカル度は維持できたんじゃないかなぁ。

第2シーズンは小町娘レメディオスの昇天と、マウリシオ・バビロニアの黄色い蝶、そして女主人フェルナンダをどんな感じの俳優さんが演じるのかが気になる。貴族の系譜で美人だけどイケすかない感じ。ブエンディア家では異質で浮きまくる存在。日本の漫画やアニメならフェルナンダの育ってきた境遇をお涙頂戴的に描いて同情させる展開に持っていったりするんだろうけど(鬼滅の刃の鬼みたいにw)、尺足りなさそうだからただただ嫌な女になりそうだなぁ…。

ということで個人的☆評価は…☆7.5~☆8

欲を言えば、もうちょっとキャストが目を引くぐらいのインパクトというか目が離せないくらいの魅力があれば良かったのにな~と。前半の主役アウレリャノ大佐役のClaudio Catañoは確かにイケメンなんだけど、もう一役者20歳半ば~30歳ぐらいの若者を挟んでもよかったのになと。現在39歳。ちょっと老けてましたよね?おでこもちょっと…20歳ぐらいを演じている時から悲しい目というより顔が疲れてるように見えてた。

↓彼が若かったころの画像はこんな感じ。これなら納得。

この若さゆえの生命力溢れる美しさ!!世界中の女子にアピールできるカリスマ性もありそう。そしてこれなら幼いレメディオスを好きになってもロリコン爺感も無かったし、政府に立ち向かおうとする向こう見ずな若さにも説得力があったのに。ルッキズムと言われそうだけど、やっぱり一人や二人、目を引くような美男美女を配することは重要だと思うんですよね。見続けるモチベーションになる。タイBLドラマの「2gether」なんかも、ストーリーや演技的には見続けるのが結構キツかったけど、主役の男の子の顔の良さだけで最後まで観ちゃいましたからね😅。

Claudio Catañoの若い時の動画探したらこれ↓が出てきた。

う~ん、結構チャラい系だなw。これだとアウレリャノ大佐の悲しみを湛えたような目の演技ができないか…。難しいですねぇ😞😞😞

若いウルスラを演じたSusana Morales Cañasさんは良かった。彼女の目は悲しみを湛えたような瞳だったと思う。代々アウレリャノの名前の人物は悲しい翳がある瞳と書かれていたけど、あ~この母親から引き継いでいるんだなと説得力があったから。それにペドロ・アルモドバルの「ボルベール」で母親役を演じたペネロペ・クルスのように、スペイン語でギャーギャー捲し立てる感じがスペイン系のオカンだな~という感じが凄く出ていたし。

でもMarleyda Sotoさんに変わったら、悲しみというより怒り?不満?が強い顔になっちゃった。まあ長年夫に振り回され続けたら、悲しみなんかとうに消え失せあんな顔になるか…w。口角は上げていきたいもんです😁。

まだちょっと「百年の孤独」について調べかけてて書いてみたいことがあるので続くかもしれません…。

こちらは私が書いた関連記事です。各キャラの名前についてタラタラ書いてますので興味のある方はどうぞ。

こちらも関連記事。「百年の孤独」のいくつかの謎(”マコンド”という架空の町が架空じゃなかったこととか)についてと、結局この物語は何だったのか?という個人的結論なんかを書いてます。