新しき異なる『貞観政要』

1『貞観政要』

1.1 修身と治国

古人の善く国を治めた者(為政者)は、必ずその身を先に修めていた。その身を修めるには、必ずその習う所を慎んでいた。習う所が正しければ、その身は正しくなる。身が正しければ、[人民に]命令しなくても、[人民は自ら]行ってくれる。[しかし逆に、]習う所が正しくなければ、身は正しくならない。身が正しくなければ、[人民に]命令しても、従ってくれないものだ。

1.2 書籍

2 拙作『卡斉政要 ポーランドの大改革と革命戦争』

2.1 拙作の完成の報告

皆さん今晩は。第二の拙作の『卡斉政要 ポーランドの大改革と革命戦争』は、遂に完成させることが出来ました。いつも拙ブログや拙サイトをご覧になって下さっている方々に、深謝を申し上げます。

「哲学」という、決して身近なものではなく、難解で複雑怪奇な学問を究めている、変わり者である自分のブログやサイトをご覧になっては、スキを押して下さる方々には、本当に感謝しております。モチベーションや志気の向上になっております。

今後とも、ますます奮励努力して、改善や向上に、新規の活動に取り組んで参ります。

さて、拙作は、一旦完成し、本日から、推敲や添削を開始し、また、出版準備と宣伝制作に向けての準備をも開始しました。どうぞ楽しみにお待ち下さいませ。

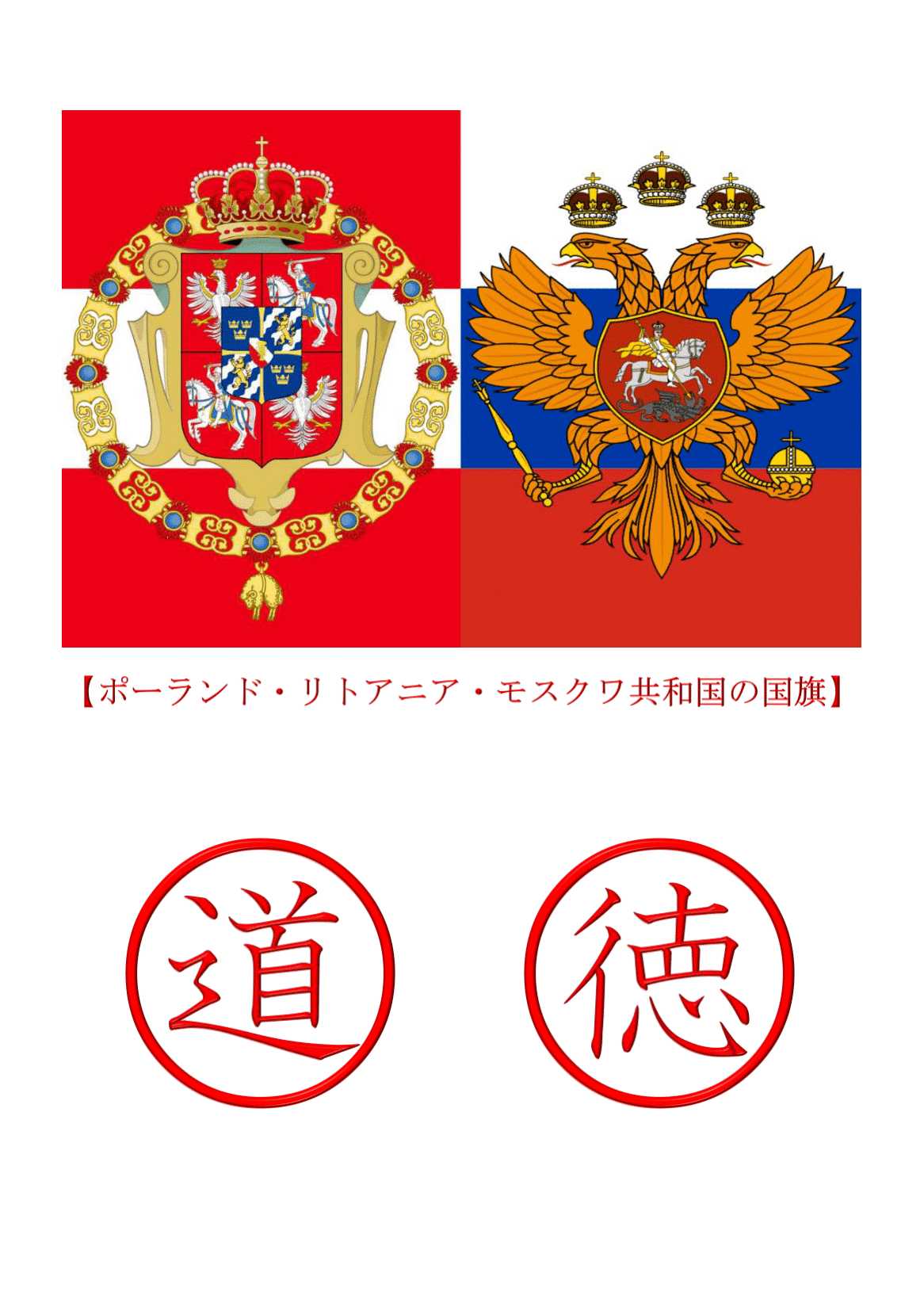

2.2 拙作の表紙

実は、上記の拙作の表紙には、大変可愛いキャラクター「秘書」の姿がありますが、こちらは、発売当日まで、秘密にさせて頂きます。どうぞ楽しみにお待ち下さいませ。本当に大変可愛く、描いて下さった「東暮」さんという絵師さんと、原作者である「ちーさら」さんの御二人には、心より感謝しております。

2.3 拙作の紹介

さて、以下の通り、拙作の一部を紹介させて頂きます。

(中略)バグダードで、ちーさら・秘書・コント・スヴォローフ等は連邦共和国の政府と共に協議を行った。

連合軍・レジスタンス軍の総数三百九十万人の内、百九十万人が戦死者となり、帝国軍・帝国の傀儡軍の総数四百四十万人の内、三百二十万人が戦死者となる、という熾烈な大戦が終結した後、国土は荒廃し、数多くの都市や農村に道路は半壊や全壊の状態であり、人々は心身共に深く負傷しては疲弊し切り、精神的にも物質的にも欠乏や困窮した状態であった。

そこでちーさらと秘書は「知と仁(المعرفة والانسانية)」という事業を提案した。これは、都市再建等と並行して、知恵の館(بيت الحكمة)と灌漑施設(مرافق الري)の新しく再興する事業であり、知識集約型産業と労働集約型産業の振興を並行させることを目指した事業であった。多くの人々は、懸念や躊躇に反対等したが、秘書は次にように言った。

「『知識は力なり』というベーコン先生の遺訓がございます。人間の知識と力を一致させていってこそ、諸事業が上手くうくのです。本当に原因や理由を知らなければ、最終的には、本当に成果や進歩等を生み出すことは、決して出来ません。ですから、知恵の館(بيت الحكمة)を再建しましょう。

『衣食足りて礼節を知る』や『倉廩実ちて礼節を知る』等という先哲の格言がございます。そして、『欲求五段階説』と言うマズロー先生の理論がございます。人は総じて、生理的欲求・安全の欲求・社会的欲求並びに愛の欲求・承認の欲求があります。

政府の重要な義務の一つは、民生を確立させては、改善して、向上させることでございます。そのためには、まずは、人民の生理的欲求を満たしては、次に、人民の安全の欲求を満たすことでございます。この二つの欲求を満たすために、灌漑施設を再建するのです。

そして人民が、社会的欲求並びに愛の欲求を満たしては、承認の欲求を満たして、やがて、この二つの欲求に懐疑的・批判的に自覚しては、建設的・創造的に打破して、自力更生や自助努力を以て、自己実現の欲求を生して、自主的かつ主体的に善く生きていくことに、間接的かつ根本的に支援や補助するために、知恵の館を再建するのです。

欲速不達や小利不成等は、必ずや取り返しのつかない大失敗を起こします。

人民が、義に務めては、心霊や神霊等に対して敬虔でありつつも、これらを遠ざけて、知識を学び得ていけるように、知恵の館を再建し、政府が率先垂範して先に難事に当たって、後から確実で持続的な利益を確実に獲得して、人民に仁政を施しつつ、人民が仁を自ら学び行っていけるように、灌漑施設を再建するのです。

アダム=スミス先生をはじめ、多くの先哲は、農業を国富の起点にして基点としておりました。農業は、いかなる時代でも場所でも、人口の増加に直接的な影響を与え続けるからです。

先哲の格言に、『一年の計は穀を樹うるに如くは莫く、十年の計は木を樹うるに如くは莫く、終身の計は人を樹うるに如くは莫し。一樹一穫なる者は穀なり、一樹十穫なる者は木なり、一樹百穫なる者は人なり。』とあります。人口を増やしては、民生を富ませて、人道を教えるのです、知識を学び得ては、自他周囲への愛情を育んで、諸々の技能並びに徳を体得するという道を。」

こうして、人々は難色を示しながらも、渋々この提案を承諾し、ちーさらの主導の下で実行が開始された。そして、秘書はそれを善く確りと補佐した。

コントは、「三段階の法則」(人間の精神状態と学習活動の三段階の変化:感情的や想像的→理性的や論理的→観察的・実証的)に基づきつつ、数学・天文学・物理学・化学・生物学等をも革新的・発展的に導入して、さらには、社会学に社会変動論を導入し、智恵の館の複雑で多々な活動内容の体系化と、膨大な文献や資料の流入と、大翻訳・大注釈・大詳解・大補説等の基礎作りを行った。

スヴォローフは警察・軍隊等の育成や鍛錬を行いつつ、治安維持に刑事政策や軍事政策の充実化にも貢献し、そして『勝利の科学 実践編』を完成させて、『勝利の科学 応用篇』を著述し始めた。

卡斉五十三年(一七五三年)、人々は二つの新たな事業のための重労働に対して、多大な不満や不平に、怒りや怨み等をちーさらや秘書等に懐いた。当初、秘書は雄弁を以て、論理的・理性的に説明や説得等を行ったが、ちーさらは、「雄弁は銀沈黙は金です。舜や子産に、孫叔敖や西門豹、管子や晏子に孔子、子賤や商鞅に信陵君等の先例を思い出して下さい。」と助言し、秘書は寡黙や沈黙になっていき、極力不言実行に努め励んだ。

卡斉五十六年(一七五六年)、中東の人口が激増し始め、人々は灌漑施設の再建事業に対する考え方を改め始めた。

卡斉五十九年(一七五九年)、中東の経済成長や経済発展が開始して、同時に民生が豊かに富んでいき、人々は灌漑施設の再建事業に喜んで従事しては、精力的に努め励み、また、知恵の館の再建事業に対する考え方を改め始めた。これにより、欧州からの投資や人材派遣が一気に激増し、また、欧州への留学も開始された。

卡斉六十二年(一七六二年)、中東の戦後復興は完了し、それと同時に、知恵の館と灌漑施設が完成して、経済活動に教育や学問が本格的に盛んになり始めた。中東の諸政府と諸人民は大喜びして、知恵の館と灌漑施設の再建を提案したちーさらと秘書を敬愛し、また、コントやスヴォローフも親愛した。

2.4 拙作の解説

上記は、歴史上の先哲とその遺徳、そして、悲惨な歴史を踏まえつつ著述した話です。以下に、その一部を紹介させて頂きます。

まず、「知恵の館」と「灌漑」は、以下の通りです。

そして、大変参考にさせて頂いた著作は、以下の通りです。

衣食足りて礼節を知る・倉廩実ちて礼節を知る

終身の計は人を樹うるに如くは莫し。

欲求五段階説

欲速不達・小利不成・義務敬遠

「三段階の法則」

『勝利の科学』

国民の命を支える食糧を確保することは、国の重要な政策となっている。食糧の供給を国外からの輸入に頼りすぎる現状に対して、食べ物の安全性の面からも、また国の安全保障の面からも、社会的な関心が高まっている。そこで、商品としての競争力を高めたり(ブランド農作物など)、流通網の見直しにより、国際競争に対抗しようという農業経営の新しい取り組みが求められている。

その実現のために、農学の分野において、通常の農学の知識とともに、経済学・経営学・社会学、および数学・統計学・数理科学を含んだ幅広い学問分野が農業経済学である。

本書は、人口の急激な増加により将来の食糧不足が懸念されている国際社会において、大きな注目を集めている学問分野である農業経済学についてまとめた初めての百科事典である。

そして、中村先生に、謹んで、誠に哀悼と痛惜の念を示します。

なぜ、日本人の医師が1600本の井戸を掘り、25キロに及ぶ用水路を拓けたのか?内戦・空爆・旱魃に見舞われた異国の大地に起きた奇跡。

前述の拙作の構想は、中村哲先生の偉業を、謹んで学ばせて頂いた次第です。今後、自分も「農業経済学」や「持続可能な社会と教育」に「医学」等を学んでいきます。

3 結語

再度となりますが、こうして拙作が完成させることが出来たモチベーションや志気には、こよなく愛する難解で複雑怪奇な哲学を志学する自分の拙ブログや拙サイトをご覧になっては、スキして下さる方々の御陰様でもございます。誠に深謝いたします。

今後、拙作の推敲や添削等をして、出版や宣伝を目指し、次の拙作ののための研究活動や執筆活動に取り組みつつ、ブログやサイトを進歩的に更新して参ります。

どうぞ宜しくお願い申し上げます!

西洋と東洋において徳がどのように理解されてきたのかを思想史的に考察し、さらに徳という概念が政治を中心とする諸領域にどのようなインパクトをもたらすかを検討する。本書は徳のポテンシャルを最大限に引き出そうとする試みである。

いいなと思ったら応援しよう!