解剖学・鍼灸おすすめの本

みなさんはこの言葉をご存じですか?

「巨人の肩の上に立つ」

この言葉は「先人の積み重ねた発見の上に、新しい発見をすること」の比喩表現です

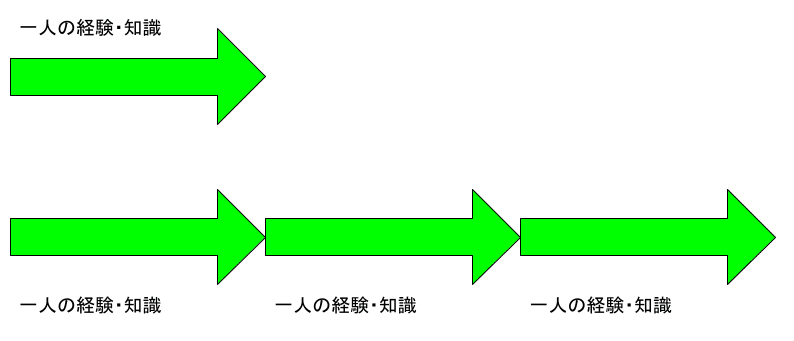

ちょっと説明が下手なので下図を見てもらえると理解していただけると思います

人一人の経験の量を矢印で表しています

上が一人の経験・知識です

下が三人の経験・知識です

このように本を読むということは本を書いている人の経験・知識を吸収していくものだということがお分かりいただけると思います

実際には100%吸収するということはないです

本を読んだ場合の吸収は約10~30%と言われていますがそれでもプラスになることは間違いないです

と本を読むメリットをお伝えしたところで、読んでいて特に役に立った

おすすめできる本を紹介したいと思います

骨格筋の形と触察法

この本は一冊持っておくと非常に役に立ちます

臨床の運動器疾患においてどの筋を狙うか筋の重なり、実際の筋の走行、神経の走行、筋連結、触察など大変勉強になります

高いですがその分の自分が得られるリターンは十分にあります

社内の勉強会資料で使ったり、臨床実習の学生や、新人の先生などにおすすめして貸したりしています

本当に勉強になります!!

運動療法のための機能解剖学的触診技術 上肢

こちらは体表からの筋の触り方の本になります

手関節の背屈といってもいろんな筋がかかわるのでその中での判別法などが書かれています

上肢と下肢・体幹はほぼセットですね

運動療法のための機能解剖学的触診技術 下肢・体幹

運動療法その前に!運動器の臨床解剖アトラス

こちらは理学療法士である工藤慎太郎氏の本になります

上記の黒い本は高いのでなかなか手が出ないと思います

実際現物を見ようと思っても置いてる本屋さんも少なかったです

しかしこの本はおいてる本屋さんが多いので比較的現物を見る機会も多いと思います

中を見ると実際の人の解剖なのと人体や関節をみれるので持っておくと非常に勉強になります

運動機能障害の「なぜ?」がわかる評価戦略

下二冊のバージョンアップなので下二冊をお持ちでない場合持っておくと非常に勉強になります

運動機能の「なぜ?」がわかる超音波解剖

筋がどう動いているのかが超音波画像で説明されています

それに対しての手技も記載されているので持っておくと勉強になります

運動器疾患の「なぜ?」がわかる臨床解剖学

学校の教科書ベースよりはるかに詳しく臨床に即した内容になっているのでこの紹介している中で一番最初に買った本ですが非常にためになります

黒い本と同様に持っていたほうがいい本です

実際になかなか肩が変わらないに直面した際にこの本に書いてあるアドバイスをしたら次の日から変化が現れました

正しく理想的な姿勢を取り戻す 姿勢の教科書

デスクワークなどで猫背を気にされる方が増えているので買ってみたら思いのほかわかりやすかったです

基準となる姿勢の評価はこう

このタイプはこの筋が優位でこの筋が弱化するなど具体的で非常に役に立ちました

誰でもできるトリガーポイントの探し方・治し方

トリガーポイントはみなさんきいたことがあり触ったことがあるかと思います

実際の患者さんに痛い範囲をきいてそこに針をしても変わらない場合も多々あります

何回も直後効果だけですぐに戻る場合は原因の筋を間違えているかトリガーポイントをとらえられていないので

この本は○○筋の痛みがこの辺に出るというように症状の範囲と原因の範囲が書いてあるのでビジュアルでわかるので非常に助かります

首藤伝明症例集 鍼灸臨床50年の物語

実際の症状に対してこれだけしっかりと治療例、失敗と書かれているものはそうそうないと思います

50年も臨床に出ている方の体験が書かれているので鍼灸師の方はこの一冊は読む価値がかなりあります

ツボ単

現代では鉄板中の鉄板ですね

僕は黒本はつかってなかったので黒本は載せていないです

バイトもしていたので黒本もためになると思いますが買って満足している人も多いと聞いたので隙間時間で勉強できるように暗記するものはメモに書いて持ち歩くようにしていました

今だとスマホを持ち歩いてチラ見が多いのでしょうね

こんな感じで↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓