心理的安全性でチームが進化する!管理職が必ず押さえるべき実践術

心理的安全性とは?

心理的安全性とは、「チーム内で安心して意見を言える状態」のことです。この概念が日本で広く知られるようになったのは、ここ10年ほどのことです。エイミー・C・エドモンドソン教授が提唱したこの概念は、メンバーがミスや意見の違いを恐れずに話し合えることを意味します(Edmondson, 1999)。この考え方は、特にGoogleの「プロジェクト・アリストテレス」で重要視され、チームの成功要因として心理的安全性が最も重要であることが示されました。このプロジェクトでは、心理的安全性が高いチームは、メンバー同士が互いに信頼し合い、自由に意見を交換できるため、生産性が向上することが確認されました(Rozovsky, 2015)。

また、心理的安全性の概念は、チーム内での対人リスクを恐れずに発言できることを意味し、これにより個人の創造性や協力が最大限に引き出されることが分かっています。特に現代のビジネス環境では、迅速な変化や不確実性に対応するために、心理的安全性がますます重要視されています。これにより、企業の競争力を保つために、心理的安全性の確保は不可欠な要素となっています。

職場における心理的安全性の重要性

心理的安全性が高い職場では、メンバーが自由に意見を言うことができ、ミスも率直に指摘しやすくなります。この結果、チーム内でのコミュニケーションが活性化し、チーム全体の生産性が向上します(Edmondson, 2018)。具体的には、心理的安全性が高いチームは通常よりも20%高い生産性を示したという調査結果もあります(Duhigg, 2016)。また、安心して働ける環境はストレスを減らし、離職率の低下やメンバーの成長を促進する効果もあります(Google, 2015)。

さらに、心理的安全性が確保された職場では、メンバーがリスクを恐れずに新しいアイデアを出せるため、イノベーションが促進される傾向があります。これにより、組織全体が柔軟に変化に対応しやすくなり、チーム内での学びと成長が強化されるのです。このような職場環境は、従業員のエンゲージメントを高め、結果として組織の持続的な成長に寄与します。

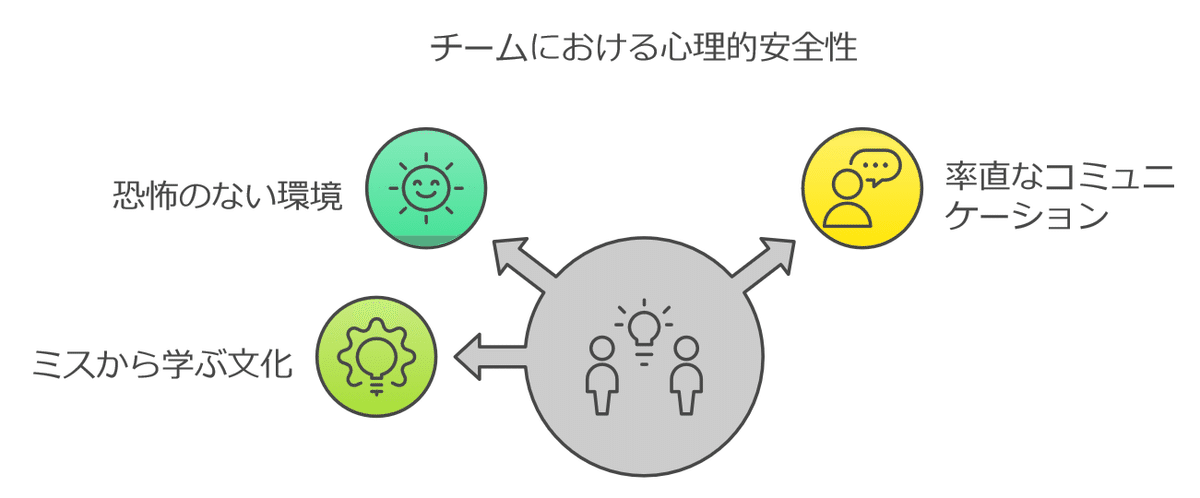

心理的安全性が高いチームの特徴

恐怖や不安がない環境: メンバーが意見を出しても、批判や罰を受ける心配がなく、安心して自分の考えを表現できる状態です。

率直なコミュニケーション: 上司や同僚に対して、建設的な意見やフィードバックを安心して共有できる環境が整っています。

ミスから学ぶ文化: ミスが発生しても、そのミスを責めるのではなく、チーム全体で学びの機会として活用する文化があることです。これにより、メンバーは挑戦し続けることができます。

管理職が果たすべき役割

1. 部下の意見を尊重し、信頼を築く

心理的安全性を確保するためには、管理職自身が部下の意見を尊重し、真摯に受け止める姿勢を示すことが不可欠です。定期的な1対1の面談を通じて部下の考えや悩みを聞き、その意見を大切にすることで、部下は自分が尊重されていると感じることができます。この信頼関係が築かれることで、部下はより積極的に意見を出し、業務の改善や新しいアイデアの提案が促進されます。

2. フィードバックを活用して信頼を深める

「ありがとう」や「よくやった」といった簡単なフィードバックは、部下の努力を認め、心理的安全性を高める上で非常に有効です(Kluger & DeNisi, 1996)。この研究によると、フィードバックは部下のモチベーションやパフォーマンスに直接影響を与え、適切なフィードバックが与えられた場合、従業員のパフォーマンスが向上することが確認されています。具体的な行動に対するフィードバックを心がけることで、部下は自信を持って仕事に取り組むことができるようになります。

さらに、フィードバックは一方通行ではなく、双方向であることが理想です。管理職も部下からのフィードバックを受け入れることで、部下との信頼関係が強まり、チーム内での相互理解が深まります。このようなフィードバックの文化が定着することで、チーム全体のパフォーマンスが向上します。

3. ミスを批判せず学習の機会とする

ミスは誰にでも起こりますが、大切なのはそのミスをどう活かすかです。ミスを報告された際には、批判するのではなく、学びの機会としてチームで話し合い、次にどう改善するかを考えることが重要です。これにより、メンバーはミスを恐れず挑戦し続けることができます。また、ミスから学ぶ過程でチーム全体の知識が共有され、次回同じミスを避けるための改善策がチーム全体に浸透します。

心理的安全性を実現するための具体的施策

1. 1対1面談の活用

メンバーが安心して意見を言える場を提供するために、定期的な1対1面談を行います。この面談では、業務の進捗や課題だけでなく、メンバーの気持ちや職場の改善点についてもオープンに話し合います。注意すべき点として、上司が話しすぎないようにし、メンバーの意見を引き出すことに重点を置くことが重要です。この面談を通じて、メンバーの意見が尊重されていることを実感させることができます。これにより、メンバーはより積極的に業務改善に取り組むようになります。

2. フィードバックの質を向上

ポジティブなフィードバックを意識して部下を励まし、彼らが自身の成長を感じられるようにします。また、成果だけでなく努力そのものを認めることで、部下のモチベーションを高めます。フィードバックの質を高めるためにYWTによるアジェンダを利用するとよいです。YWTとは、

Y:やったこと

W:わかったこと

T:次にやること

の頭文字を取ったもので、これを活用することでフィードバックがより具体的で明確になります。具体的なフィードバックを行うことで、部下がどの点を改善すべきか明確に理解し、成長に繋がります。

YWTフィードバックの流れ

個人向けYWTフィードバックの流れ

まず部下にYWTを作成をしてもらいます。その説明を受けてから面談をします。

1.やったこと(Y)

その期間(例:1週間、1ヶ月)の中で行ったタスクや達成したことを振り返ります。

具体的な活動や成果を書き出します。

例: 「レポートを完成させた」「新しいプログラミング言語を学び始めた」

2.わかったこと(W)

やったことを通じて学んだことや気づきをまとめます。

新たに得た知識や経験、発見を記録します。

例: 「タスクの優先順位をつける重要性を理解した」「新しい言語の基本的な構文を理解した」

3.次にやること(T)

次回に向けた具体的なアクションプランを立てます。

改善策や次に取り組むべき課題を設定します。

例: 「タスク管理ツールを試してみる」「新しいプロジェクトに取り組む」

例:個人のYWTフィードバックやったこと(Y):

「週次報告書を提出」

「オンラインコースを2章分学習」

わかったこと(W):

「早めに取り組むとストレスが減る」

「自習時間の確保が必要」

次にやること(T):

「次回はタスクを細分化して計画を立てる」

「毎日30分の自習時間を確保する」

YWTフィードバックは、個人の振り返りと改善に非常に有効です。

以下にその有効性をいくつかの観点から説明します。

1.自己認識の向上

定期的な振り返りを通じて、自分の行動や成果を客観的に見つめ直すことができます。

成功と失敗を明確にすることで、自己評価のスキルが向上し、自己認識が深まります。

2.継続的な改善

「次にやること(T)」を具体的に設定することで、具体的な改善策を立てることができます。

小さな改善を積み重ねることで、長期的な成長を促進します。

3.モチベーションの維持

「やったこと(Y)」を振り返ることで、自分の進捗や成果を確認し、モチベーションを高めることができます。

ポジティブなフィードバックが次の行動へのエネルギーとなります。

4.チームの連携強化

チーム全体でYWTを行うことで、各メンバーの意見やアイデアを共有しやすくなります。

コミュニケーションが活発になり、チームとしての一体感が生まれます。

5.問題解決能力の向上

「わかったこと(W)」で発見された課題を解決するためのプロセスを通じて、問題解決能力が向上します。

問題を具体的に分析し、適切な対策を講じることができるようになります。

3. オープンな対話を促進

上司が率先してオープンな対話を行い、メンバーが自由に発言できる文化を育てます。特にミーティングなどでは、どんな意見も歓迎する姿勢を示し、メンバーが意見を言いやすい雰囲気を作ることが大切です。また、質問もオープンな質問を心掛け、YES/NOのようなクローズドな質問ばかりしないように意識することも重要です。これにより、メンバー間でのコミュニケーションが活性化し、業務の質が向上します。また、対話を通じてメンバーが直面している課題を早期に発見し、適切なサポートを行うことが可能となります。

組織全体での取り組みが重要

心理的安全性を高めるには、組織全体での取り組みが不可欠です。管理職だ心理的安全性を高めるには、組織全体での取り組みが不可欠です。管理職だけでなく、全てのメンバーが心理的安全性の重要性を理解し、実践することが求められます。例えば、社内研修プログラムやワークショップの開催(例: チームビルディング活動や心理的安全性向上を目的としたケーススタディの共有)、リーダー層による心理的安全性に関する啓発活動(例: リーダーが自身の失敗経験を共有するセッションの実施)などが有効です。また、リーダー層が心理的安全性の重要性を理解し、部下に対して率直なコミュニケーションを奨励することで、組織全体の生産性とモチベーションが向上します。

まとめ: 管理職が意識すべきポイント

心理的安全性を高めることは、職場全体の信頼関係を強化し、イノベーションを促進するために欠かせない要素です。部下が安心して意見を言える環境を整えることで、チーム全体のパフォーマンスが向上し、結果として組織全体の成功に繋がります。

管理職として、自らの行動や言葉遣いに注意を払い、日々のコミュニケーションを通じて心理的安全性を実現することが求められます。「ありがとう」と感謝の言葉を忘れず、部下の意見を尊重する姿勢を持ち続けることが、チームの成長を支える重要な要素となります。こうした取り組みが、最終的には強固な信頼関係と高い生産性を持つチームを作り上げるのです。

参考資料

Edmondson, A. C. (1999). Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams. Administrative Science Quarterly, 44(2), 350-383.

Rozovsky, J. (2015). The five keys to a successful Google team. Google Re.

Duhigg, C. (2016). What Google Learned From Its Quest to Build the Perfect Team. The New York Times Magazine.

Kluger, A. N., & DeNisi, A. (1996). The effects of feedback interventions on performance: A historical review, a meta-analysis, and a preliminary feedback intervention theory. Psychological Bulletin.

Google (2015). Project Aristotle.