社内の日常から見つけた「オープンな組織をつくる」4つの工夫(後編)

こんにちは、株式会社バカン広報のまっちーこと町田大地(@daichi_machida)です。

今回は弊社の特徴である、オープンにコミュニケーションをとる風土はなぜできたのかについて紹介しようと思います。

【今回の記事がオススメの方💡】

・リモート勤務などで、以前より社内の意見が聞こえにくくなったと感じている方

・オープンに議論できる組織を作りたい方

・会社の組織について少しでも興味がある方 などなど

今回は長さが長かったため、前編・後編の2つにわけてお届けします!

前編はこちら👇

後編では前編で出てきた2つの「組織の壁を超える工夫」に加えて、さらにもう2つの工夫をご紹介します!

そもそも「オープンなコミュニケーション」とは

冒頭でバカンではオープンなコミュニケーションをとる風土が多いと述べましたが、どのような状態かをまず定義しておきます。

【オープンにコミュニケーションが行われている状態📕 】

・ポジティブなこともネガティブなことも含めて情報の共有が社内で行われている状態

・自分の担当領域を越えてコメントやフィードバックが出ている状態

今回のnoteでは、この定義に沿ってどのようにそれらの状態が実現されているのかを書いていきます。

会社の働き方や大きさも組織風土には一定影響を与えうるため、それらの情報も簡単にまとめてみました。

【バカンの概要🏠 】

社員数:約70人

本社:東京(関西で働く社員や台湾など海外で働くメンバーもいる)

勤務形態:基本的に在宅勤務。必要に応じて出社となっています。これらを踏まえた上で、早速本題に入っていきます。

それでは早速残る2つの工夫をご紹介します!

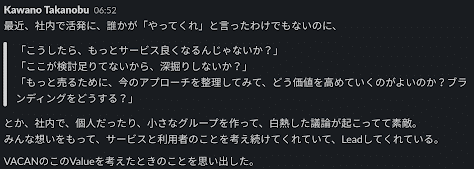

日常3:大事にしている価値観や心に響いた内容を発信する

人の価値観や考え方が現れやすい瞬間、その1つにその人にとって心が動いた出来事や言葉を知るというものがあるのではないでしょうか。

「お客様から〇〇という言葉をもらって嬉しかった。」「△△という出来事があって、心に響いた」といったようなものが当たります。

そういったことはいつも一緒に仕事をしていたり、知り合って長いといった場合は知ることができますが、部署が別だったり、関わり始めてまもないうちに知ることは簡単ではありません。直接聞けばいいものの、そういった機会を業務時間内で設けるハードルは高いです。

しかし自発的に発信されていると、そのハードルを一気に下げることができます。業務に関係ないことでも、些細なことでも何でもいいので、まず心が動いたことを全員に向けて発信してみる。たったそれだけで相互理解は大きく進みます。

理解を深めるために全員で集まってワークショップをするのも良いですが、コンテンツを考えたり、参加者の業務が忙しくスケジュールがなかなか組めないことは往々にしてあるのではないでしょうか。

そんな時は、日常のやりとりの中に「自分の価値観」を混ぜて発信してみると、コストもかからずクイックに始められる施策なのでおすすめです。

↑(画像)バカンでの一例

日常4:コミュニケーションをまずは取ってみる姿勢

4つ目は、コミュニケーションの機会に対して妥協しないこと。これは誰かとコミュニケーションを取れる機会があれば妥協せずに参加する姿勢を率先して取るといったことが当てはまります。

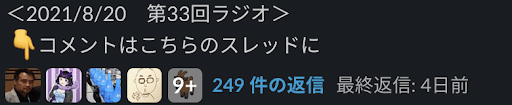

例えばそれを象徴する弊社の例として、社内ラジオがへの参加があります。弊社では、昨年の11月から毎週金曜日に社内ラジオをやっています。

【社内ラジオ概要 📻 】

時間:12:00~12:45(45分間)

配信方法:オンライン

内容:社員を1人ゲストとして呼んで色々な質問をする。

特徴:Slackでリアルタイムのコメントを書き込める場所をつくり、参加者同士でコミュニケーションを取れるようにする

現時点で33回開催しているのですが、毎回非常に多くのコメントが配信中飛び交います。コメントして欲しいと特別頼んでいる訳でもないですが、自然と参加者が質問をしたり、感想を言い合ったり、そんな光景がよく見られるのです。

一見業務とは直接関係がない場面でも、こうしてメンバーが自発的にコメントをしていく雰囲気があると、日頃のやりとりや連絡に対しても横からコメントをしやすくなります。

↑(画像)毎週流している社内ラジオ「VACANの知らない世界」

そのためには「コメントできる機会があったら、なんでも良いのでコメントしてみる」、この姿勢をメンバー全員で体現していくのがポイントではないかと考えています。

とはいえ、いきなりコメントをしましょうと言っても「何をコメントすれば良いんだ」という疑問もあると思うので、誰でもすぐに実践できる弊社のコメント例をいくつかご紹介します!

【バカン式コメントパターン💡】

パターン1:おうむ返し

MCや話している人が言ったことをそのまま投稿する

パターン2:草を生やす

圧倒的に投稿の難易度が低いコメント、それが草を生やすです(こんなの→「wwwww」)

コメントに迷ったらまずはこれを投稿してみてください

パターン3:解説する

MCやプレゼンターが話している内容の補足情報を言う。参考画像を貼る、裏話を書き込む、参考となるリンクを貼るなど手軽なアクションでOKです!

もう1つコメントしやすい雰囲気作りにおすすめなのが、高いコメント力を持った人を探し、サポートしてもらうことです。バカンではコメント力の高い社員(通称「ガヤ芸人」)として発掘して、コメントして欲しい場面で呼んだりしています。笑

小さな工夫ですが、コメントの口火を切ってくれる人が1人でもいると、「周りの人も続いてコメントしやすくなり、コメントの総量が自ずと増える」という正の循環が回り始めることが多いです。

どうしてもコメントが出てこない、増えないという場合は、社内にいるコメント力高めの人を呼んできてみてはいかがでしょうか。

↑(画像)こういった小さい工夫の積み重ねの結果、社内ラジオではランチの時間にもかかわらず200件以上のコメントがつきます!

おわりに

今回は弊社の日常の中から、オープンな組織風土をつくるために重要だと思うシーンを4つご紹介しました。

会社組織の風土は、人に依存する部分も多く「Tips」を真似するだけでは変わらないことも多々あるかと思います。

しかし一方で小さな工夫や仕組みの積み重ねによって、雰囲気が大きく変わりうることもまた事実です。実際、弊社でも社内ラジオという取り組みを始めた結果、コミュニケーション量が増えるといった例もでています。

これだけやれば大丈夫という秘策はありませんが、これを読んで少しで組織文化に取り組まれている読者の方の役に立てば嬉しいです。

それではまた次回お会いしましょう!

前編はこちらから👇

======================

バカンについて少しでも興味が出た方はこちら⏬

絶賛採用中です!⏬