ビジュアリゼーションを通して「問い続ける方法」を学んだ話

「学びを得た」「気づきを得た」「よかった」「勉強になった」

ワークショップの後に参加者の方からたまに言われる感想です。本人のなかで動いていた感情は、本当はこれらの言葉だけでは言い切れないはずです。ある種の混乱をかかえながら、同時にワクワクするようなポジティブな葛藤を引き起こすワークショップはどうすれば可能なのか。

今日は、そのような場づくりを考えるに至った、ある企画の記録を公開します。

2019年5月25日「ビジュアリゼーションマウンテンクエスト」というメタ・ワークショップが行われました。これは、グラフィックレコーダーの清水淳子さんの呼びかけから始まった、有志のメンバーの集まりによる企画です。

グラレコ含む、ビジュアリゼーションの世界を体系化してみる実験WS参加者募集!です🙋♀️

— 清水淳子 / shimizu junko (@4mimimizu) March 17, 2019

私たちビジュアルプラクティショナーらしく、目に見えない自分たちの複雑な活動を、一旦ビジュアルで可視化してみる実験を考えてます◎ 一緒にトライしてみたい方を募集中!

https://t.co/zpFgR1llEl #bosyu

さまざまな事象(発言、出来事、感情、空気感など)を絵や文字を使って視覚化することを「ビジュアリゼーション」と言います。この「ビジュアリゼーション」の体系をさぐろうという企画です。

ぼくは、この募集にあるきっかけから応募をしてみることにしました。そのきっかけは、2018年の年末に遡ります。

===

12/21 観客に向けたワークショップ企画の打診

世界各地でパフォーミング・アーツの公演を手がけられているプロデューサーの中村茜さんから「演劇の広報とワークショップを組み合わせた企画をつくってみない?」と打診がありました。以前から演劇を教育へ活用するための事業を相談していたこともあり、もちろん答えはYesでした。

1/21 演劇作品をグラレコの教材にできるのでは?

その後、正式に依頼があり、打ち合わせをしました。演目は『プラーナター:憑依のポートレイト』。日本を代表する現代演劇作家の岡田利規さん演出による、タイ・バンコクの芸術家の物語です。この作品を「教材」として見立てたときに、どんなことができるかを議論しました。

ぼくはそのとき、ほとんど前提知識がないままに「演劇はグラフィックレコーディングの教材になるのでは?」「しかも、演劇後に感想を語り合うとしたらグラレコはその対話を促進できる効用を持つはずだ」と思い立ち、その旨を伝えました。

その場で、全く新しい可能性があるのでは?という予感が共有され、清水さんへの監修をオファーする方向で議論がまとまります。

3/15 演劇×グラレコ事業を清水さんにオファー

企画制作が進む中、予算やスケジュールの調整などが完了し、清水さんへのオファーに踏み切ります。文面を書き、推敲し、清水さんのウェブサイトからメッセージを送信しました。ハラハラしながら待っていると、ツイッターにDMがあり、清水さんから引き受けてもらえることになりました。

3/18 bosyuが始まる

時を同じくして、清水さんがさきほどのbosyuで「ビジュアリゼーションの分析」について募集をしているのを目にし、「もっとビジュアリゼーションについて学ばなければ!」と思っていたため、えいや!と応募をしてみました。

余談ですが、今回のプロジェクトに参加して感じたことは、「学習には“感染”が有効」ということです。「感染」とは社会学者の宮台真司さんの言葉で、「利他的な人間の真剣な行動・言動を目にし、理屈抜きに心を動かされること」であると言えます。

ぼくは、今回の活動を通して、清水さんをはじめビジュアルプラクティショナーのみなさんの、利他的な本気の行動に胸を打たれっぱなしでしたし、それが現れる「描く」手つきに魅了され、真似をするようになりました。

3/29 渋谷ファブカフェで打ち合わせ

さて、演劇のプロジェクトです。渋谷のFabcafeにて最初の打ち合わせが行われました。作品の概要やプロジェクトの概要、依頼したい仕事内容やスケジュールなどを確認しながら、話はグラフィックレコーディングの核心へ。

このとき一番印象に残っていることは、清水さんが繰り返し「ビジュアライズすることで、作品の意味が陳腐化してしまうことだけは避けたい」という趣旨のことを言っていたこと。そして「作品をつくった岡田さんやスタッフの方々、俳優の方が面白がるビジュアリゼーションを実現したい」ということでした。

たしかに、ビジュアリゼーションが活用されるミーティングやトークイベントなど様々な場で、それらを「陳腐化」してしまう現象が起きていると言えます。その流れに乗って「芸術の陳腐化」が起きることは避けなければならなりません。

そんなことを考えながらの打ち合わせの帰りがけ、「bosyuのワークショップについても相談したいです」と声をかけてもらいます。

4/2 電話にて打ち合わせ

Fabcafeでお会いした数日後、用事を終えた帰りだったぼくは、近所のカフェのテラス席で電話をしようと思い、カフェに入りました。

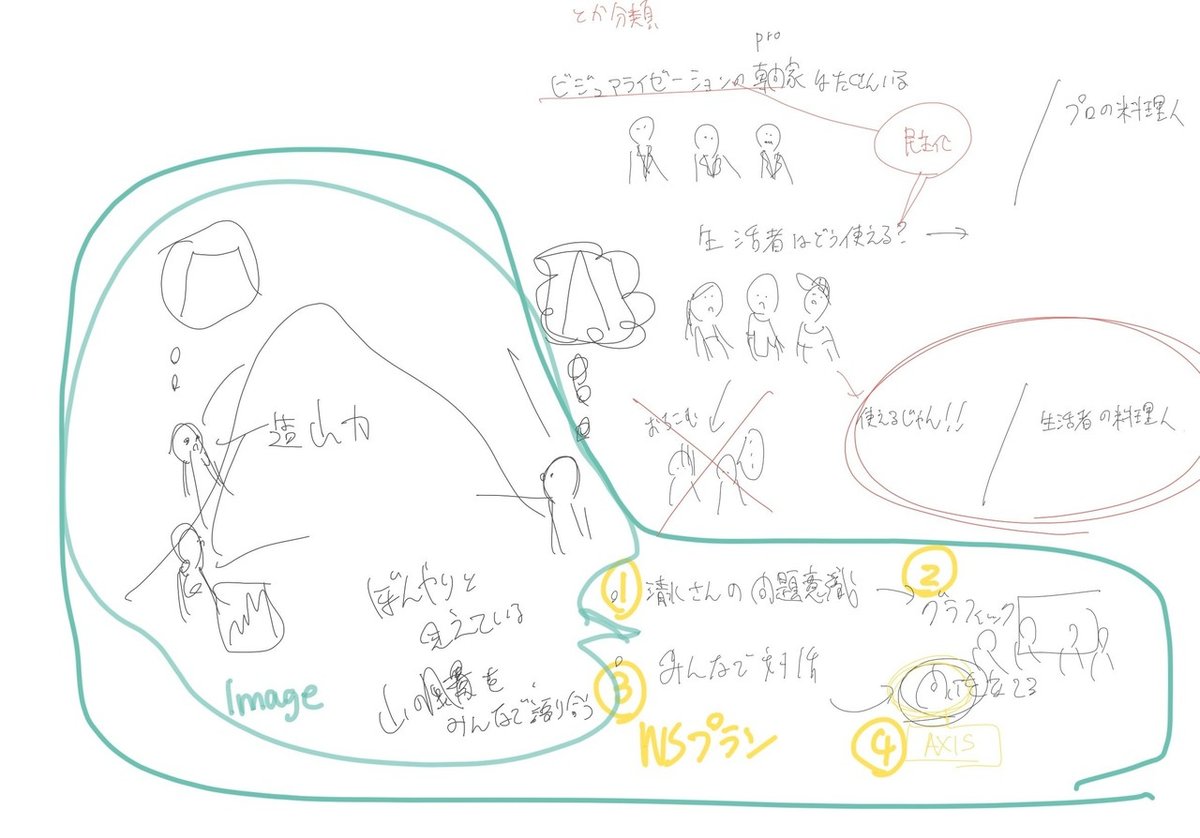

その場で、清水さんの今回のbosyu企画についての思いやイメージを伺います。そのときにぼくがしたメモがこれ。

のちに「ビジュアリゼーションマウンテン」という「山」のアナロジー(たとえ)で企画が推進していくのですが、このときすでに「造山力」とか「山に分け入って草をつむ」という話がなされていたようです。

また余談ですが、時間に間に合わず、20分も遅れさせてしまったぼくは焦ってカフェに入り、清水さんの本にコーヒーをこぼし、自暴自棄な気持ちから打ち合わせがスタートしていました。しかし、話を聞いてすっかり楽しみになっている自分がいました。

4/11 代々木上原にて打ち合わせ

日曜の昼間に、代々木上原にて打ち合わせが行われました。鹿児島から東京に移住してきたせきこさん、京都から遠隔で参加のさよさん、Haptic Designのスケッチノートで知っていた片桐くん、初めて出会ったamuディレクターの千々和さん、編集者の武田さんという面々で打ち合わせをしました。

90分ほどの打ち合わせで、ワークショップの全体像がまとまります。「山登り」の話をずっとしていたなぁ。アナロジーだけで企画がまとまっていくって、マジですごい。

「ビジュアリゼーション・マウンテン・クエスト」という企画全体のタイトルも、この場で決まりました。ハッシュタグは #VMQ2019 バッチリじゃん!めでたしめでたし。

👆打ち合わせ中に清水さんが描いたもの。青い山脈にはビジュアリゼーションの広大な山脈があり、今回はピンクの小さな山ぐらいしか探索できないかも?というたとえばなしをしながら描いていたものだったはず。

でも、この打ち合わせ後、ぼくは不安になっていました。

ビジュアリゼーションについてのズブの素人であるぼくがファシリテーションして、名だたるビジュアライザーたちが集まる場をうまく収束させられるだろうか・・・。この企画全体の成功を左右する大事な場で・・・・

4/19 MADMAXのようなミートアップ@amu

不安がある本番はとにかく準備しかないと思い、いつもやっているようにワークショップの進行台本をつくって臨みました。

運営メンバーが先に集まり、準備を始めます。タオルマンさんというビジュアライザーの方がとにかく元気で、準備の時間を盛り上げてくれます。「どんどんやろう!」「楽しくやろう!」と、彼の存在だけで熱気が高まり、「すごいことが起こるぞ〜!」という高揚感が出てきます。

一方、不安を抱えたぼくは「こんなに空気があったまってしまうとヤバい・・・」という危機感を抱いていました。どうにかして温度を下げなければ、、、と感じていたところ、それを察したかのようにさよさんがBGMをかけてくれました。

Four TetのたしかRingerというアルバムだったはず。4つ打ちのリズムがありながら、冷たい電子音とドローンで静謐さを生む音楽で、空気感とともにほてりかけたぼくの心がひんやりと気持ちのいい温度を取り戻していくのを感じました。

でも、いざ開場をしてみると、期待と希望に目を輝かせたビジュアライザーたちが集まってきます。

この時の僕の心情は、映画『MAD MAX怒りのデスロード』の冒頭で逃げた女将軍フュリオサの車「ウォータンク」を追うべく、熱狂した兵士「ウォーボーイズ」たちがバイクや車でヒャッハーしながら駆け出していくシーンを見るような気持ちでした。元気いっぱいで最高なんだけど、この人たちをまとめられる自信は全くない・・・

ということで、ファシリテーターとして意識したことは、頼りなさげに振る舞うことで冷却用の送風機のような温度調整機能を果たすことでした。

当日の様子はこんな感じ。

今日はサポート係で大事そうな声を蜜蜂的に飛び回って拾っていく担当でした。いやぁ、山の見立てよかったな。

— 関 美穂子 / 可視カフェ (@sekimihoko) April 19, 2019

これからどうなっていくか、楽しみだブーン🐝✨

#VMQ2019 pic.twitter.com/SYd8LzcupI

3ピースダイアローグで盛り上がったみなさんに向けて、清水さんがピシッと一言「企画会議の場であることを思い出してください」と言ってからの方向転換がこの日のポイントでした。

(まるで、マッドマックス後半の、引き返してきたウォータンクにびっくりして、急いで方向転換をするウォーボーイズたちのようでもあった・・・・)

(左上の写真、ピシッと言ってるところ)

Graphic Recordの第一人者清水淳子さん

— 金井塚悠生/ HOTEL SHE, (@kyukirrs) April 19, 2019

主催のヴィジュアリゼーションWS。

刺激的な空間だった。

ヴィジュアリゼーションはもっと社会で幅広く活用されていくべきだと感じると共に、改めて自分は多様な背景を持つ人達の相互理解のためにこの技法を応用する手立てを考えていきたいと思った。

#VMQ2019 pic.twitter.com/UWMe6TF5hg

なんとか企画をつくるためのグループがつくられ、各グループの方向性も見えてきました。打ち上げも大変もりあがり、終電までわっしょいしてました。

MPを使い切ったぼくの魂は会場の天井にゆっくりのぼっていました。

今日は恵比寿のamuで「ビジュアリゼーションの山を探索する」ワークショップでした!

— 臼井 隆志|ワークショップデザイナー (@TakashiUSUI) April 19, 2019

「3ピースダイアログ」を使って個々人のキャラ設定をし、山を探索しながら仲間を見つけ、ビジュアリゼーションをテーマにしたワークショップを企画する。

ものすごい熱量だったなぁ〜#VMQ2019 pic.twitter.com/frwYI0pbJb

4/28 ふりかえり、いざ本番へ

企画会議が激アツだったので忘れかけていましたが、本番はAXISギャラリーで行われるということ。次の課題は、この場をまた良き場にすることです。スラックチャンネルで日程を調整し、オンライン会議を実施しました。

長い長いゴールデンウィークがはじまったばかりだったのですが、妻が産後初の風邪をひき、ぼくは9ヶ月になる娘を抱っこしたりふりまわしたりしながらのミーティングでした。「あうあうあうあ〜!」とシャウトするウォーガールをみなさんがやさしくうけとめてくださり、ナントカ会議に参加することができました・・・。

このとき、「体験→気づき→収束」という大まかな流れもできあがっていました。とにかくこの運営メンバーは全員生粋のファシリテーター気質なので、意思決定が早い早い。

5/7 メタ・ワークショップのための制約

今回の企画は3層構造になっていて、5/25の参加者、企画メンバー、運営メンバーの3種類のプレイヤーがいました。

4月のamuでつくられたグループがビジュアリゼーションをテーマにしたワークショップをつくります。これが企画メンバー。

参加者は、このワークショップに参加します。

そして運営メンバーは、企画メンバーの制作をサポートしたり、5/25の運営を担います。こういう構造になっていたわけです。

ぼくは運営メンバーとして関わっていたわけですが、単なるイベントの運営ではなく、その実は、いわば「メタ・ワークショップ」の設計です。企画メンバーがつくったたワークショップのあとに、その感想から新しい「問い」を生成するワークショップを考えます。

その「問い」を生成するための時間をイベント中に盛り込むため、企画メンバーが作るワークショップの時間的制約を設定しました。

5/7~ 各ワークショップの制作が進む

運営メンバーがメンターとして参加し、制作の進捗を確認していきます。テストプレイを実施したり、オンラインでの会議を重ねたりして、企画メンバーのみなさんは相当がんばっていました。

5/12 演劇×グラレコ トークイベント

VMQの企画が進行するかたわら、演劇×グラレコの募集も開始しました。こちらの説明会となるトークイベントも大盛況で、清水さん、中村さん、ぼくの3人で鼎談をし、「わからないものを楽しむために、演劇を描くには?」という問いが生まれる、良き場となりました。

演劇の価値を観客席を変えることでもっと広げることができるではないか。

— エイマエダカツタロウ (@katsutaro) May 10, 2019

観客席という場をどうつくるのか。#プラータナー pic.twitter.com/d047ZFIuui

昨日のトーク、自分的メモ。

— 清水淳子 / shimizu junko (@4mimimizu) May 11, 2019

・「わかりやすい」だけでいいのか

・「わからない」を味わいたい

・自分の頭で解釈する情報の豊かさ

・整理することだけがゴールではない

・主観の存在を受け入れる筋トレ

お客さんの鋭い質問が、自分の考えの発見にもなり本当に楽しかった◎#プラータナー pic.twitter.com/9Oy6NiSetg

5/15 オンライン会議

夜間の打ち合わせだったので僕は参加できませんでした。全体の進行はまとまりつつ、「その問いを生成するっていうやつどうやってやるんや」という話になったそうです。当時から「問いの山脈をつくる」という言葉でイメージの共有を図っていたのですが、具体案がまだありませんでした。

5/19 どうすれば「問いを持ち帰る」ことができるか?

「問いの山脈」の作り方について、ぼくと清水さんでオンライン会議をします。

当初からこの企画は「ビジュアリゼーションの体系を考える」ということが目的でした。しかし、「新しい体系はこれです!」と宣言し、もしその場にいる参加者が「いいね!」ってなったとしても、その場にいなかった人からみたら文句のつけどころがたくさんあるものになってしまう。

そもそも、分類体系をつくるにはものすごく膨大な情報を緻密に分類したうえで、壮大な数の人との合意形成が必要です。たとえば現在の生物の分類体系(目・科・属など)も、長い歴史の積み重ねのうえにできたものでしょうし、今も議論は終わっていないのでしょうから。

そして、体系を語ることは、他の体系を主張する人との対決を意味するし、体系に従わせようと権威的に振る舞うことにもなりかねません。そういうことがしたいとは全く思っていないわけです。

では、どうするか。

全体で合意を形成するよりも、個々人のなかで「ビジュアリゼーションの分類体系」を持ち帰ってもらうのが良いのではないか?と考えました。

さらには、ワークショップの次の日からも、悶々と考え続けてもらうために「ビジュアリゼーションについての”問い”の体系」を持ち帰ってもらおう、というアイデアを思いつきます。

この会議中に、そのための設計までほぼほぼ出来上がりました。

5/21 告知開始!

事情があって直前になってしまった告知。ぼくもツイッターなどで拡散を試みます。どうなることかと思ったけど、なんと満員御礼!当日は40人の参加者が集まることになりました。

5/25 本番「問いの山脈をデッサンする」

こうして無事開催された「VMQ2019」。すでに膨大な情報量なので、各ワークショップのふりかえりは企画メンバーのnoteなどに譲りたいと思います。

早速、こんなnoteも!

一言だけ言えることは、5つのワークショップはどれも企画メンバーが真摯に向き合っていたことです。ぼくも真似したくなるアイデアがたくさんありました。

さて、ぼくが設計と進行を担当することになったパートについて、書いておきます。「問いの山脈をデッサンする」というワークです。

「問いの山」をつくる

まずは「問いの山」なるものをつくります。

参加者の方には、5つのワークショップのなかから好きなものを2種類体験してもらい、1つ参加するたびに、感想をメモしてもらっておきます。

その後、感想を「問い」にリフレーミングしてもらいます。

たとえば「楽しかった」という感想なら「何が楽しかったのか?」「なぜ楽しかったのか?」というかたちです。そんな単純な感想はほとんどないので、複雑なリフレーミングの作業になりました。

もっと参加者の方々に負荷がないように足場かけを設計しておくべきだったというのが、この日の最大の反省点です。

この時のワークシートは、三角形の紙です。1枚につき1つの問いを書いていきます。1つ1つが小さな「問いの山」であるというわけです。

「問いの山脈」をつくる

次に、「問い」を一覧できるように床にならべていきます。床にはあらかじめマスキングテープで描かれた「山脈」の稜線があります。

みんなでビジュアリゼーションの山を作ったよ。#VMQ2019 pic.twitter.com/TMKb0t9N5T

— エイマエダカツタロウ (@katsutaro) May 25, 2019

この時点で、参加者と企画メンバーは同じようにワークをやってもらっています。全員で「山脈」を練り歩きながら、共感した「問いの山」にシールを貼っていきます。

シールが多く集まったものや「推したい」と思う「問い」を壁に張り出していきます。

問いの山脈を描く

問いを眺めながら、浮かぶ「問いの山脈」の心象風景を描いてもらう、というワークをします。どうやってやるのか、あまりにも手がかりがないので、清水さんが手本を見せます。

といっても、頼りになる手本ではなく、あくまで1000個やり方があるうちの1例でしかない感じ。「つまり自分で考えて書くしかないのか」という空気が会場に流れます。

ミクロとマクロの行き来をする。

— 清水淳子 / shimizu junko (@4mimimizu) May 25, 2019

そして概念のスケッチ。#VMQ2019 pic.twitter.com/snl6zqD8RS

そんな雰囲気ではありましたが、参加者のみなさんはなんとかやってみようとしてくださいました。何枚も書き直したり、自分のメモ帳に下書きをしてから描いたり、試行錯誤しながら、自分自身が思い描く「ビジュアリゼーションについての問いの山脈」が描かれていきます。

その後、ペアになって感想をシェアします。このとき、なんとか描いた「問いの山脈」を見せ合いながら話をしてもらったので、感想シェアといいながら、語りながら自身の「問いの山脈」について意味づけをしていってもらった感じです。

そうして、終了の17:30を迎えました。

ワークショップをやるといつもそうなのですが、終了5分前ぐらいに完全に集中が切れます。最後に何を話したか、ほとんど覚えていませんし、打ち上げで話したこともあんまり記憶に残っていません・・・。

その後の懇親会は、大盛り上がり。よかった〜。

ビジュアリゼーションの倫理とは

さて、この企画に参加した当初の動機は、演劇×グラレコ企画のために、ぼく自身がビジュアリゼーションについて学ぶことでした。ワークショップをつくってみて学んだこと、いくつかあるが2つだけ書いておきます。

よくわかったのは「盛る」「サマる」「デコる」ことの功罪です。

盛る:議論が進んでいることに自信を持たせる効用はあるが、たいそうな議論をしたように見せかけることもできる。レコーダーの気持ち次第で、印象を操作できてしまう。

サマる:議事録として要約を端的に伝えることもできるが、少数派の意見や都合の悪い意見を消すこともできる。こちらもレコーダーの印象操作が可能になってしまうという話。

デコる:場が華やぎ、話が生き生きとしてくる効用もあるが、華やぎのためだけに使われ、議論が活性化されない場合がある。女性を飾りとしておくという話もあって、ドン引きする。ファシリテーターおよび会議の参加者がグラレコを活用しようとするリテラシーが問われる。

ビジュアリゼーションによって、レコーダーとファシリテーターが共謀して印象操作をし、議論を1つの方向に誘導することができてしまう。一方で、ファシリテーターとレコーダーの連携が取れていなければ、レコーダーの存在価値を矮小化し、「視覚言語」が持つ機能を消し去り、単なる「装飾」にしてしまう。

この問題は「ファシリテーション」にもそのまま当てはまります。すでに裏で行われていた意思決定の「アリバイ作り」に使われたり、参加者の意見を扇動したりする技法にもなりかねないことともリンクします。ビジュアリゼーションの倫理とは、ファシリテーションの倫理とほぼイコールであることがわかりました。

その倫理とは、第一に参加者を信じること。第二に小さな声を消さないこと。第三に設計・運営者が「自己変容」を前提とすることなどです。これについては別のところで書こうと思います。

ビジュアライザーの利他性

もう1つ、学んだことがあります。それはビジュアライザーのみなさんの「利他性」の高さです。

ビジュアライザーのみなさんは、自分自身が描くことを楽しみながら、目の前にいる他者と、社会全体に対してどのように貢献できるのか?ということを絶えず思考し、実践する。

描きながら考え、考えながら描き、目の前の他者と、社会と、セッションしていく。熟達したビジュアライザーは、そういう素敵な人たちなんだということがよくわかりました。

運営メンバーは、常に場全体のことを考え、どんな配慮ができるかを直前も、本番中も考え続けて実行し続けていました。お菓子の準備、参加者のお子さんが楽しめるスペースを即興でつくること、荷物置き場を綺麗に保つこと、ワークで使うであろうテープをあらかじめ切っておくこと、などなど。

何かのおとぎ話で、利他性の世界に住む妖精たちの話を読んだ気がするのだけど、そういう感じがしました。(?)

みなさんのおかげで、ぼくはとっても気持ちよくファシリテーションをすることができました。正直、こんな理想的な環境はもうないだろうから、これからは自分自身も利他性の世界の妖精になれるようにしなければと思った次第です。

ぼくがビジュアリゼーションの実践者のみなさんに「感染」して学んでいることは、倫理観と利他性だと言えそうです。

おわりに

VMQの活動はこれにて終了です。また来年できたらいいね?と話してはいたものの、今のところ予定はありません。でも、今回のクエストを通じてたくさんの素敵な仲間と出会えたし、冒険は終わらないな〜と思っています。

そう、早速来週は「演劇×グラレコ」のワークショップがあるのです。今回のVMQに参加してくださった方もいらっしゃるはず。

今回学んだことにつなげるならば、「描き手がいかに楽しむか?」ということがテーマになるだろうなと感じています。ビジュアリゼーションは「描き手」が自ら「楽しむこと」が利他性につながっていると言えます。不確実性を前に楽しみながら描き、作品や観客、演劇文化や社会全体にコミットする。

そのためにやるべきことは何かを問う、これまた熱い場になりそうです。ぼくのクエストもまだまだ続きます。

いいなと思ったら応援しよう!