四十八文字の話『ヒ』1 もしかして「秘数」って事かな? 漢数字「五」と「十」に纏わる(まつわる)話をします。

皆さん、今回は漢数字の中でも「五」と「十」に関して述べさせて頂きます。

皆さんも「ラッキーナンバー」とか、「エンジェルナンバー」とかよく耳にするかと思います。

またただ単純に自分の好きな数字、逆に何か嫌な感じのする数字もある事でしょう。

そしてそれら数字が、例えば昔からの「言い伝え」などに裏打ちさせているならば尚更デスヨね。

僭越ですが、私自身が最近気になっている数字が「五」と「十」です。

この数字に纏わる話、関連する出来事などを述べていこうと思います。

○人生最初の節目年齢

「十五」歳は小、中学校の義務教育が終わる年齢。

卒業後、社会に出るのか、進学するのか、進学するにしてもどんな学校へ行くのか等々、これからの自分の人生を決める最初の年齢デスヨね。

その他に世間一般に伝わる「十」、「五」には

○「真田【十】勇士」 ( さなだじゅうゆうし )

○「白波【五】人男」 ( しらなみごにんおとこ )

○今年干支である「兎」( ウサギ ) が餅ついた「月見団子」が食べれる「【十五】夜」

等々。

⚪歴史上においての「十」と「五」

○天皇と幕府

第【十五】代の天皇であられた『応神天皇』( おうじんてんのう )。

今現在、令和 ( れいわ ) のこの御代の天皇は第百二十六代目の天皇ですので、第【十五】代の天皇となると遥か大昔の古代にいらした天皇との印象が有りますが、実は以外にも現在の我々にとっては身近な存在なんですよ。

○第十五代『応神天皇』

この天皇は、現在、日本の全国中に鎮座する「八幡宮」( はちまんぐう ) や「八幡神社」( はちまんじんじゃ ) の主祭神として祀られています。

神霊名は『誉田別命』( ほんだわけのみこと )。

○「宇佐八幡宮」( 大分県宇佐市 )

○「岩清水八幡宮」( 京都府京都市 )

○「鶴岡八幡宮」( 神奈川県鎌倉市 )

そしてこの「八幡ノ神」を昔から代々信奉し、敬っていた一族に「源氏」( げんじ ) がいます。

○「鶴岡八幡宮」を建立した「源頼朝」( みなもとよりもと) 公

そしてその「源氏」の血筋を引く一族、「足利」( あしかが ) 氏。

この足利氏が開いたのが皆さんご存知の通り、「室町幕府」( むろまちばくふ )です。

この幕府という組織の最高位が「将軍」となりますが、「室町幕府」はその将軍の地位に付いた方の人数が「十五」人。つまり【十五】代まで続きます。

○室町幕府 第【十五】代将軍「足利義昭」( よしあき ) 公

朝廷から直々に任命される「征夷大将軍」( せいいたいしょうぐん )です。

また同じく、もう一つの「源氏」の血筋である「新田」( にった )氏。

そして、その末裔を名乗るのが松平「徳川」( とくがわ )氏。( これについては、諸説ありますがね )

その「徳川」氏が開いた「江戸幕府」( えどばくふ ) の最後の将軍は第【十五】代「徳川慶喜」( とくがわよしのぶ ) 公。

○江戸幕府 第【十五】代将軍「徳川慶喜」公

第【十五】代天皇であられた『応神天皇』を崇める二つの武家政権。

その武家政権が共々に【十五】代まで続いたのは

偶然でしょうか?

必然でしょうか?

○「土佐藩」と「日光東照宮」

「日光、そして家康公をお祀りする【東照宮】( とうしょうぐう ) 。そこに立て籠る幕府軍との戦闘となれば当然、東照大権現様 ( とうしょうだいごんげん : 家康公の神名 ) の廟所(びょうしょ) はただでは済まないはずだ❗ そんな事は断じてならん。」

幕末期に発生した「戊辰」( ぼしん ) 戦争。

薩摩長州藩を中心とする倒幕軍と幕府軍との戦いです。

後に明治政府軍となる倒幕軍は、京都から東日本方面に向う三つの街道から攻め上がり、東海道から向かった軍は、「徳川幕府」の居城、「江戸城」を開城します。

次に向かうのは、旧幕府軍が再起を伺うために立て籠っている「日光」( 現 : 栃木県日光市 )であり、江戸時代では【五❗】街道 の一つと言われた「日光街道」の終点に鎮座する「東照宮」( とうしょうぐう ) です。

先に記した台詞。

これは当時の明治政府軍司令官である土佐藩の「 板垣退助 」( いたがきたいすけ )が発したセリフです。

後に「自由民権運動」( じゆうみんけんうんどう ) を推進した人物です。また私が子供の頃にはまだあった「百円札」の肖像画でも有名でした。

○「板垣退助」

確かに日光地方は北部の後ろ側を日光連山が聳え、政府軍の大部隊が攻めるすれば南方面の、関東平野側からとなります。ですがその方向から攻めてくる政府軍の姿は、「日光」に籠る旧幕府軍からは「丸見え」状態となります。

旧幕府軍にとっては大変守りやすい地です。

○日光市の位置

また昔から戦では、広い境内の有る寺や神社などがよく軍の陣地として使われてきましたよね。

江戸時代当時の「東照宮」の境内も現在とは比べられないくらい広かったですので、この時旧幕府軍がここに陣を張ったのはごく自然な事です。

この戦いに赴く前に行われた甲州 ( 現在 : 山梨県 ) での「勝沼の戦い」では、「新撰組」( しんせんぐみ ) も加わった旧幕府軍を相手に圧倒的な勝利を収めた板垣退助司令官。

今回も近代兵器を駆使して「日光」へ攻め上る、と思われていましたが、先程記した台詞を吐き、この戦いの「戦闘自体」に躊躇 ( ちゅうちょ ) します。

それは何故か?

○「土佐藩」山内家 ( やまうちけ )

板垣退助の出身地、土佐。

その藩主である「山内」( やまうち ) 家にとっての「徳川家康」公は、関ヶ原の戦いの後、土佐の地を与えてくれた「大恩人」です。

この恩義を江戸時代の間、ずっと持ち続けていたであろう「山内」家。そしてそれはその配下である土佐の藩士達も同じ事。

ましてや板垣退助が最初に仕えた藩主は、「幕末の四賢侯」( しけんこう : 幕末期に出た四人の名君 ) の一人である、「山内豊信」( やまうちとよのぶ : 号「容堂 ( ようどう ) 」) 公。

○「山内豊信」公

この「容堂」公は、幕末期「【朝廷】と【幕府】が手を結び【幕藩体制】の再構築する」との思想、所謂「公武合体」( こうぶがったい ) 論者であったため、最後まで「倒幕」にはあまり乗る気ではなかったはず。ですが時勢には避けられず、結局、薩摩長州と手を組みます。

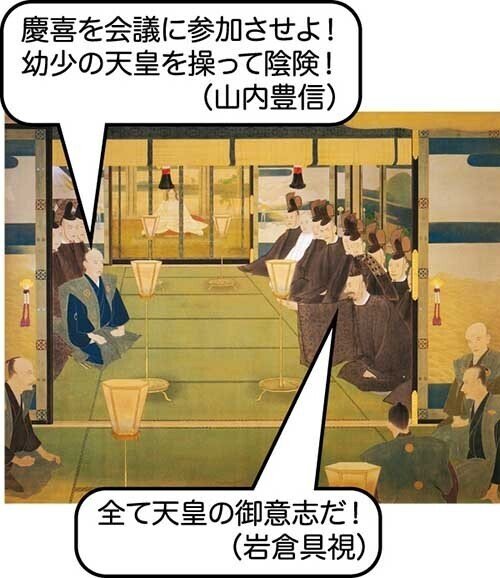

「小御所会議」( こごしょかいぎ ) でにおける、公家「岩倉具視」( いわくらともみ )、薩摩「大久保利通」( おおくぼとしみち )らとの論戦は、その後の日本の行く末を決めた重要な会議として有名です。

そんな環境で育った板垣退助です。

お殿様「容堂」公の苦渋のお気持ち、更に徳川家への恩義を考えれば「日光」そして「東照宮」を戦場にする事に、躊躇した事でしょうね。

そして或る寺の住職を通じ、旧幕府軍に対し、「東照宮」からの立ち退きを斡旋します。

それを受けた旧幕府軍。

まさかの敵側から思いもよらない要請。

ですが、今の自分達の行動を冷静に見る事の出来る機会だったと思います。

自分達の先祖、そして正に自分達が仕えたていた「徳川家」、その初代「徳川家康」公の「廟所」を燃やすわけにはいかないと自覚します。

その後旧幕府軍は「東照宮」から引き上げ、戦闘は行なわれず、「日光」は戦火に巻き込まれる事態を回避出来ました。

○江戸時代の創建当時の絢爛さを今に伝える「東照宮 : 陽明門」(ようめいもん)

私が思うに、もしこの時の軍司令官が「長州」藩士であったら、とてもこんな事にならず、「日光」は、あっー、という間に戦場となり、「東照宮」は現在の絢爛豪華な姿を見せている事などできない程、焼き焦げていた事でしょう。

現在の「世界文化遺産」でもある「東照宮」を無傷に守ってくれたのは「板垣退助」です。

ですが率直に言わせて頂ければ、この人物一人の考えではなく、この人物を育んだ「土佐」の気風、そして多大な影響を与えた「山内容堂」公から受けた「薫陶の賜物」( くんとうのたまもの ) そのものではないか、と思います。

○日光市にある戊辰戦争当時の若き「板垣退助」像

東照宮の参道前の通りに有ります。

🌼日光の人々は戦火を防いでくれた「板垣退助」に大変感謝しています。

🌕栃木県出身の私にとっても「日光」は幼稚園時代からの遠足地で、大変馴染みの場所です。

流石に幼少の頃は全く分かりませんでしたが、小学校の高学年にもなると、「東照宮」の何足るか、その存在の偉大さを感じ始めました。

本当に江戸時代の創建当時の姿を守ってくれた「土佐藩」の人々に感謝しかないです。

○人の一生、人生を描いた「三猿」

○猫でも平気で寝れる程の平和を象徴している「眠り猫」

○江戸時代当時にオランダから贈られたきた「灯籠」(とうろう)

話を戻しましょう😁

今回のブログに何故「土佐藩」の話をするのか?、と皆さん疑問に思うかもしれません。ですが、ここにも立派な理由が有るんです。

○ここでも「源氏」と「十五」

まず土佐藩士「板垣退助」。

この方は先程記した様に、かつて幕府を開いた「足利」氏や「徳川」氏と同じ系統である、「源氏」❗の血が流れています。

「清和源氏」( せいわげんじ ) の一派、甲州付近 ( 現在 : 山梨県 ) を基盤とした「甲斐源氏」( かいげんじ ) の後衛です。

戦国大名「武田信玄」( たけだしんげん ) 公と同族となる方です。

またこの時「板垣退助」が仕えた土佐の名君、「山内容堂」公は、山内家「第【十五】❗代の土佐藩主」です。

少し無理が有るかもしれませんが😁、今回のブログに記させて頂きました。

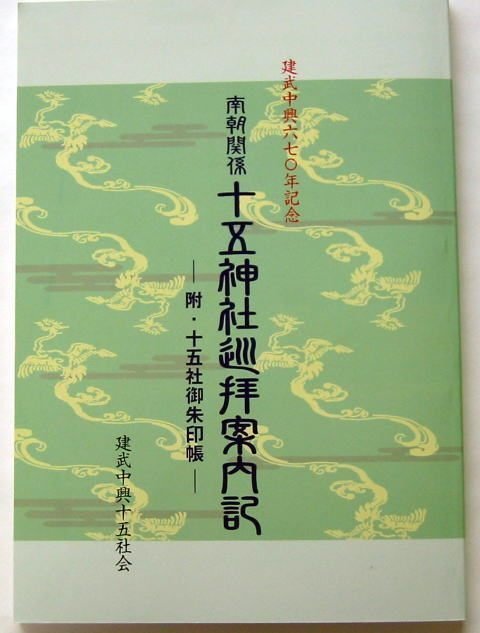

⚪建武中興【十五】社

○南朝の忠臣達

皆さん、「建武中興【十五】社」( けんむちゅうこうじゅうごしゃ ) をご存知でしょうか?

「建武の中興」( けんむのちゅうこう )、現在の教科書では「建武の新政」( けんむのしんせい ) と言われる出来事が、建武元年 ( 西暦 : 1333年 ) に起こります。

それまでの「鎌倉幕府」によって奪われていた「政権」を、『後醍醐天皇』( ごだいごてんのう ) の朝廷が奪い返した出来事です。

○『後醍醐天皇』

この出来事は、時代を下ってそれから約五百三十年後の江戸時代に当てますと、それまで「江戸幕府」が行っていた「政治」を『明治天皇』が奪い返した「明治維新」と同じ事象と捉える事が出来ます。

この室町時代に行なわれた「建武の中興」に尽力し、所謂「南北朝」時代の「南朝」側で活躍、『後醍醐天皇』に忠義を示した偉人達を祀っている【十五】の神社を、明治時代になって特に顕彰 ( けんしょう ) するために発足した「組織体」です。

○「建武中興十五社」

南朝側の偉人の方々を顕彰するのは、至極最もな事ですし、尊い事だと思います。

ですがこれから話するのは、このブログで先に述べた二話の内容とは違い、少々「辛め」な話となります。

最近改めて気付いた事が有ります。

この「十五社」の創建時期です。

「十五社」の内、三社は「江戸時代」なんですが残りの十二社は「明治時代」、つまり「明治維新」以後に創建されているんです。

室町時代の「建武中興」の失敗を再び繰り返さない、そんな気風が明治時代にあって、今度の『明治天皇』による親政である「明治維新」は是非とも成功させよう、との運動が日本各地で巻き起ったのは事実です。

その運動の過程で

「【南朝の忠臣】のゆかりの有る場所に神社を創建しようではないか」という事なり

地元の尽力も有ってか残る「十二社」が建立されました。

○何か不自然

大変有意義な思想で「十五社」を祀っておられますが、少し気になる点が有りまして。

幾つか思う事を述べさせて頂きます。

🌕何故に「十五社」

【十五】という数はどこから出てきたのでしょうか?

はっきり言わせて頂ければ、この日本において昔から「南朝の偉人」達を祀る神社はそんな数では収まらないはず。もっと歴史の有る昔からの神社を差し置いて、何でわざわざ建立してまで【十五社】にしたのでしょうか?

🌕【十五社】に祀られている「人物」

確かに【十五社】に祀られている「偉人」達は、『後醍醐天皇』は勿論ですが、南北朝時代を著した戦記である「太平記」( たいへいき ) にも登場する名の有る方々ばかりです。

ですが、「太平記」にはもっと大人数の「忠臣」が描かれています。

大変失礼な言い方になり恐縮ですが

「どういう人選をしたのか?」と思わざるを得ません。

🌕ご鎮座されている場所

先程も言わせて頂きましたが、これらの「偉人」、「忠臣」達は昔から日本中で祀られています。

ですが「十五社」、特に明治時代以降の「十二社」はなぜそこに、その場所に建立されたのか?

生まれた場所なのか、( 戦などで ) 活躍した場所なのか、忠義を尽くして亡くなった場所なのか、等々。

○ご鎮座場所の偏在性 ( へんざいせい )

下記「地図」をご覧下さい。

○「建武中興十五社」の位置 ( 出典 : 神社と古事記 より )

この地図を鳥瞰 ( ちょうかん ) すると【十五社】のご鎮座場所に、ある特徴、偏在性が観て取れます。

「九州地方」北部~「中国地方」西部、「九州地方」南部、「山陽地方」( 瀬戸内海沿岸 )、「四国地方」そして「東北地方」の北部には一社も鎮座しておりませんよね。

「これらの地域からは【南朝所縁の忠臣】が一人も出なかったんだよね」、と言われればそれまででしょうが、そんな話は到底信じるわけにはいきません。

例えば古代からの海上交通の要衝、「瀬戸内海」。

ここでは昔から数々の、この日本における重要な出来事が起こり、政治、経済、宗教等々の勢力争奪戦が行われてきた場所です。

宗教では「厳島神社」( いくつしまじんじゃ )、大三島「大山祇神社」( おおやまづみじんじゃ ) や「仏教勢力」、通商面では「河野水軍 」( こうのすいぐん )「伊予水軍」( いよすいぐん )「村上水軍」( むらかみすいぐん ) 等の勢力争い、そして実際の戦いでは「源平の戦い」、「厳島の戦い 」の戦場になった場所です。

南北朝時代もこんな状況には変わりがありません。

この海域は、かなり重要な場所です。

「ここは南朝勢力にはあまり関係がない」と言われたとしても、そんなわけないですよ。

てすがどうして、その重要な海域である「瀬戸内海」の入り口である「九州地方」北部~「中国地方」西部、そして正にど真ん中の沿岸位置に有る「山陽地方」「四国地方」に「十五社」の一つもご鎮座してないのでしょうか?

また「東北地方」の北部ですが。

ここにも正にその南北朝時代に「南朝」側に与した「忠臣」がおられます。

幾多の「北朝」側軍を破った、陸奥 ( むつ ) 国八戸 ( 現在: 青森県八戸市 ) を根拠地とする「南部 」( なんぶ ) 氏。

○南部氏が建立した「盛岡八幡宮」( 岩手県盛岡市 )

○南北朝時代に活躍した「南部師行」( なんぶもろゆき )公

( 八戸博物館 )

同じく陸奥国伊達郡 ( 現在:福島県北部 ) を本拠地とし、後に戦国大名「伊達政宗」( だてまさむね ) 公を輩出した「伊達 」( だて ) 氏など、「南朝に尽くした忠臣」達が沢山おられました。

○南北朝時代の「伊達行朝」 ( だてゆきとも ) 公

廟所は「茨城県筑西市」に有ります。

https://ameblo.jp/shimodatecity/entry-12549059225.html

○「伊達正宗」( だてまさむね ) 公

※逆に言わせて頂くと、「伊達」氏の所縁の神社を「十五社」に含めていた方がより世の中への「宣伝効果」が抜群にあったのでないかな~、と思ってしまいますが ( 😁 )

🌕そして更に、勤王貴族である「北畠」 ( きたばたけ ) 一族。

この一族の人々が「十五社」の内、何故だか「三社」にも祀られています。一体何故か?

この「北畠」氏も「源氏」の系統です。

確かに『後醍醐天皇』のお側近くに仕え、日本国中を奔走した忠臣ですがね。

因みにですが、この「北畠」氏の第【十】代当主は、あの「織田信長」( おだのぶなが ) 公の次男である、「織田信雄」( おだのぶかつ ) です。

⚪何故に【十】【五】?

何故か「十五社」に含まれていない「南部」氏、「伊達」氏。

その原因と考えられている一つに、幕末期の「伊達藩」が倒幕勢力の「明治政府」に抵抗した「奥羽越列藩同盟」( おううえつれっぱんどうめい ) の中心的存在であったからであり、「建武中興十五社」が「明治維新成功の祈願」のために組織化されているのならば、当然敵対勢力であった「伊達」氏は排除されても致しなかった、という事なります。

そして更に先程述べさせて頂いた、日本の中で「一社」も鎮座されてない幾つかの地域。

それらを勘案させて頂ければ、「建武中興十五社」創建目的自体には「ある思想的、ある政治的思惑の基で、結成された組織である」という事を物語っている、事にもなるのかな、思われます。

これまで日本の歴史の中で思い付く【五】【十】【十五】の関連話を記しました。

が、まだまだ気が付いてない事は他にも沢山有るはずです。

これらの事象、これらある種「一連の差配 ( さはい ) 」と思われてもしょうがない事象は、ひょっとすれば、何かとてつもない「お偉い存在の方々」のお導き、思惑なんでしょうかね? 😁😁😁

何故に【十】【五】なのかな~

( 続きます )