デジタル言語学者の人に、聞いてみた【番外:南アフリカ紀行】

南アフリカで生まれた人類、ファーストインパクト。学閥。

アパルトヘイトのその後。墓参り。教育。

多様な世界を知る手立てになれば幸いです。

【まえがき:qbc・栗林康弘(作家・無名人インタビュー主宰)】

今回ご参加いただいのたは 得丸久文(とくまる くもん) さんです!

ホモサピエンスが生まれた場所ですね、ここが。今年の8月28日から9月の17日まで南アフリカに行ってきたんですけど。写真の場所は南アフリカの中でも、一番南のインド洋に面した海岸で、後ろの方に見えてる断崖絶壁というか海のとこに、クラシーズリバーマウス洞窟という、母音を話すようになった最も古い化石が見つかっている洞窟があるんですね。ここはね、とても綺麗な海岸ですよ。だからホモサピエンスはいいとこで生まれたっていうふうにね、思ったんですね。

巡礼というふうに言ってますけど、いろんなとこに行くと霊に会える。いろんな霊に巡り合う。そして自分の霊性を高めるというか、霊性を純粋にしていくというか、そういう旅。旅ってやっぱりいいと思うんですね。そういう話をこれからご報告します。

南アフリカ共和国ってどんな国?

この右にある地図はですね、アフリカの標高図なんですね。紫のところは0に近くて、白いところは標高2000m以上なんです。黄色が800mから1000m。オレンジが1000mから1200mという高地になってます。このオレンジとか黄色が400万平方キロって言われてるんで、日本列島10個分以上あるんですけど。こんなに1000m盛り上がってる溶岩の塊みたいなものは、地球上でここだけなんです。

僕はここから月が出たっていう、ジャイアントインパクトと言って、月は隕石がぶつかって、そっから月が生まれたっていうふうに言われてるんですけど。ここからジャイアントインパクトが生まれたというふうに思っています。マグマが爆発して、マグマが大気圏外に行って月になって、最後に地球の重力で地球に残って、高原を作ったのがこのオレンジと黄色い部分。

ここはアパルトヘイトっていう人種差別政策、人種隔離政策が1994年まであって、有色人種の人権を制限されていました。今はその制限はないんだけど、貧しさは全く変わっていないです。金属資源が豊かで、金とダイヤモンドの世界的な産地。他にもいろんな資源があります。

このオレンジだか黄色い部分で、今から100年前にアウストラロピテクスアフリカヌスの化石が発見されたわけです。アウストラロピテクスアフリカヌスってのは、直立二足歩行の我々言語を獲得する前の人類と言っています。

アウストラロピテクスの化石発見周年

写真の本の著者は、100年前にこの化石に出会って、その化石の研究をやっていたレイモンド・ダートというオーストラリア人なんですね。

南アフリカの化石は研究者が自分で探して発見したんじゃなくて、いろんな人が石灰石の採石場で「こんなのを見つけた」「あんなの見つけた」っていうのを持ってて、研究者はそれを見せてもらいに行って「これはすごい」みたいになってて、こっちの方が化石の信憑性は高いと思っています。

この本は1959年ですから、化石が発見されてから35年後に書かれた本なんですね。これはどうやって化石を見つけたかとか、どうして直立二足歩行と判断したかとか。言葉は話してないと思うよとか、そういうことが書いてあって。それから世界がこの化石のことを受け入れなかった。受け入れるってどういう意味なのかっていうのは問題だけど。

要するにみんなけなすんですね。こんなものが人類の化石なわけわけがないとか、見もしないで批判する。人間は自分が思ってたことと違うものが見えてきたときに、見ないようにしたり否定したりするっていうそういう心理がありますけども。そういうものの対象になって、あまり受け入れられなかった。

でも化石は化石でして、レイモンド・ダートさんは、これは間違いなく言語を獲得する前の人類で、おでこの感じ、歯の感じ、手の指の感じ、直立二足歩行。まさに人類であると。ただ、母音は発生してなかっただろうっていうことを書いてるわけですね。

本を読むって言うのは、レイモンド・ダートさんの声を聞くっていうことで、この本を何度か読んでいくうちに、「彼はこう思ってるんだな」「そこは同意できるな」とかそういうふうにして読むわけですね。

現地18泊・走行距離4000kmの旅

今回の旅は4000キロ走りました。ヨハネスブルグに入ってから、ウィッツ大学に行き、そっから300キロ北にあるマカパン渓谷。これも300万年前の直立二足歩行の化石が出てるんですけども、マカパン渓谷と、それからプレトリアの近くにあるステールクフォンテン・ケイプス。それからタウング。さっきの化石が出たとこですね。そこへ300万年前の直立二足歩行の化石が出たとこを見てきました。そこは大体さっきの標高図で言うと、黄色の部分ですね。平たい溶岩性大地が広がってるとこです。

その後にヴァン・デル・ポスト公園っていう、ローレンス・ヴァン・デル・ポストという非常に日本通の作家がいたんですけど、南アフリカに。彼のお墓参りをして、ホモサピエンスの生まれた洞窟に行って、学会発表して、ANC博物館行って、シャープビルに行って帰ってきた。

最古の発達したオトガイ化石

これは考古学者で、ホモサピエンスが生まれた洞窟の研究をしているサラ・ウルツさんなんですね。KRM41815っていうのが、最も古い母音が出る下顎の形だという話をしてたら、「見せてあげよう」っつって部屋の隅っこにあるレプリカボックスを開いてくれて、見せてくれました。

この顎の先がとかとんがってるっていうのが大事なんですね。これがあるとホモサピエンス。ないと、言語をまだ獲得してないってなるわけです。

隕石が落ちた跡 in プレトリア

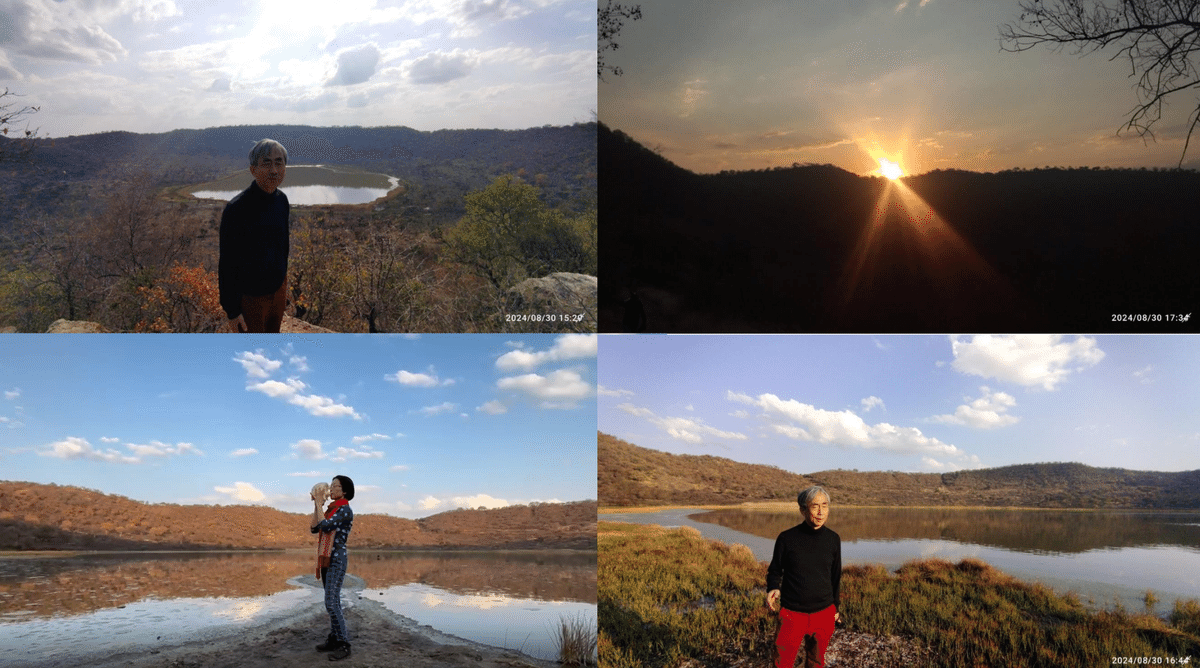

それからプレトリアといって、ヨハネスブルグのちょっと北なんですけど、そこに22万年前に隕石が落ちた跡があるんですね。そこに行きました。

こういうふうに湖になってるんです。直径が1キロちょっとあるすり鉢状の形で、真ん中にこういう大きな池というか湖になってて、平たい砂漠の真ん中にこういうものができてるわけですね。聖地ですね。

オリジンズセンターの石器展示

これはヨハネヨハネスブルグにある、ヴィッツウォーターランズ大学のオリジンズセンターという展示館ですけど、石器がだんだん小さくなっていくんですね。30万年ぐらい前に手を握ったぐらいの大きさだったやつがもっともっと小さくなって、7万2000年前にスティルベイインダストリーという新石器文化、さらに小さくなったのが6万6000前のホイスンズプールトいう文化なんです。その中心的な洞窟がクラシーズリバーマウス洞窟なんです。

クラシーズリバーマウス洞窟前の海

これは洞窟の前の海ですね。冒頭の写真では海を見下ろしましたけど、さっきいたのは今見える右の奥の方の丘にいたんですね。そっからこっちを見た写真を最初に見せましたけども、これがその海岸です。綺麗なとこです。

反対側の、振り返った姿ですね。家が見えますけど、その家のちょっと先に第3号洞窟という非常に大きな洞窟があります。

2007年と2012年に案内してくれたコビュスっていう人は、2018年に雨の中、マウンテンバイクのレースに出て風邪をこじらして死んじゃったんですよ。

彼のお墓参りも去年もしたんだけど喜んでくれてたのか、3日間ともこういう綺麗な朝日、日の出というかね。いい天気でした。

第1号洞窟・第2号洞窟

これが第1号洞窟、第2号洞窟。第1号洞窟・第2号洞窟に何で行ったかっていうと、人間は洞窟の中で裸になったんじゃないかっていうふうに思ったんですね。はてな人力検索で『裸の起源』という本を教えてもらったんです。裸の哺乳類というのはきわめて珍しいんです。

人間が裸になったのがそんなに珍しい現象だとしたら、きっと洞窟に住んでたから。洞窟に住んでなかったら裸でいられるわけがないと思って、『じゃあ洞窟を見に行ってみよう』と思ったのが2007年だったので、

僕は「これじゃ裸になれんな。こんなチンケな洞窟じゃ。」と思って、がっかりしたんです。そしたらコビュスが「こっから10分ぐらい歩くともう一つ洞窟があるけど、見たいか?」っていうんで見に行った。それが第3号洞窟だったんですね。

ヒトは性善な自然の一部である

この景色の奥の方にあるのが第3号洞窟ですね。

大事なメッセージ。ここで実は原一男さんのインタビューを受けたんだけど、「ここで何か一言」って言われてやっぱり思ったのは、こんな綺麗な海岸で生まれたホモサピエンスには原罪はないと。人は性善な自然の一部であると。

やっぱり人間にとって最大の喜びは、食べることとかエッチなことをやることとかじゃなくて、知的な喜びが一番の幸せなんですね、実は。だから世の中教えたがりのおじさんとかおばさんとか多いし、ためしてガッテンみたいな、ちょっと賢くなった気分になれる番組があるわけで。

我々はやっぱりもっと知りたい、もっと学びたい、学ぶ喜び、何かを発見する喜びってのはとても大きな喜びで。それはカロリーもいらないし、重さもなくて、単に「知る」っていうそのタンパク質の現象かもしれないけども、それだけで我々は幸せになる。だから我々は性善な生き物であるっていうことをですね、ここで思ったんです。

学会での発表

その後、グラフレイネットっていうとこで、南アフリカ古生物学会、化石の研究者の集まりですね。そこに行ったんです。初期人類がカラハリで直立したっていう話を1つしたんです。それから、ホモサピエンスとは、母音を獲得して音節というデジタル信号を獲得したから進化してるっていう話に持っていったんです。

発表した講演は2本ですね。1本は、直立二足歩行になったのはカラハリ砂漠である。驚くほどに乾燥していて平たい平坦な辛い砂漠で、我々は歯肉漁りするブラウンハイエナと同じ歯の形をしてるんです。そして、ライオンが殺した、キリンやシマウマの骨を食べてたという仮説なんですね。犬歯が小さくて小臼歯・大臼歯が臼の形をしてるっていうのは、ブラウンハイエナも同じ。あと顎が短いんです。てこの原理で顎が短いと噛む力が強いわけです。

それで二足歩行になって骨を運んだり、それから大きな石を運んで骨を砕いたりしてた。自由になった両手で物を運ぶ。道具を使う。あとカラハリの大地が平たいから、ちょっと視点が高くなると遠くが見える。それで二足立ちしたんだと。

そこまで分析すると初期人類・アウストラロピテクスアフリカヌスと、我々ホモサピエンスは直立二足歩行であること、歯が平坦で顎が短いこと、そして親指が太いこと、他の4本と向き合ってることが、共通なんです。違いは、オトガイ・下あごが伸びてるのと、それから脳の容量が2倍ある。我々の方が大きいだけで、初期人類も同じヒト、ホモサピエンスで、言語獲得前と言語獲得後というふうに分けた方がいいと思うんです。

そうすると、逆に「言語とは何か」っていうものも見えてくる。言語とは、デジタル信号の音節を獲得して、知能がデジタル進化してるんだっていうことが見えてくるんだよっていう話をしたんです。それなりに話は口頭発表はこのデジタル進化ですけど、聞いてもらえたし拍手も多かったんですけど、質疑応答の話も時間もなかったしあんまり議論もしてくれなかったちょっと残念な会でした。

左がアウストラロピテクスアフリカヌス、右がホモサピエンス。手の形、足の形、頭の形もほぼ同じ。脳の容量が大きいことと、下あごが尖ってる。これだけの違いなんですね。こういうことを人類学は教えないというか、これをむしろ隠すための研究が多いわけです。

これは学会の雰囲気です、こんな感じで100人ぐらい入るところです。最初に、「せっかくだから皆さんちょっとアンケートします」とか言って、クラシーズリバーマウス洞窟行ったことある人は6、7人。第3号洞窟に行ったことある人は1人いたんだけど、中に入りましたかって聞いたら入ってない。

だから結局、これだけ化石学者がいても、KRM4181を聞いたことある人・見たことある人がいない、ゼロ。2億年前の恐竜の骨しか興味がないみたいな、そういう人ばっかりだったんです。この右の下の女の子は、ハイエナの洞窟に骨が残ってんだけど、それが人のものかハイエナのものかを研究している人でした。

ポスター発表ってのは、こういうふうにポスターを2枚貼り付けて、「話聞きますか?」とか言って、話しましょうとか、一対一で10分ぐらい喋るのがポスター発表なんですね。これは2日目の夕方にありました。

前半質問タイム!

これが前半なんです。何か質問ありますか?

本州:得丸先生のポスター発表を聞いた人たちは、どんなリアクションをしてましたか?

得丸先生:

アフリカ大陸が割れたのがね、1億4500万年前の隕石衝突で、それでマグマ爆発をしてみたいなところは、彼らは想像もしてない世界ですよね。さっきお見せしたアフリカの標高図ってのは、見たことないから「はー、なるほど」みたいな感じですよね。

僕が言いたかったのは、ホモサピエンスアウスとトラロピテクスってのは、ほぼ同じだよっていうことでしたが、反応は「ふうんなるほど」みたいな、そればっかりです。でも意見もないし質問もないし、「ふうんなるほど」って感じで、「わかった」みたいな。分かったのかな?って。

知能のデジタル進化は「ちょっと難しいね」みたいな、難しいねみたいな感じでしたかね。あんまり深い質問とかはなかったんですよね。こっちから言わせてもらうと、ちょっと物足りない。

彼らはねだから、ペルム紀・三畳紀という、2億5000万年ぐらい前の恐竜の骨がこの辺ゴロゴロしてんですよ。それを集めているのが仕事だから、アウストラロピテクスとか、ホモサピエンスについては、ずぶの素人みたいな感じですね。

今も続く根深い人種差別

たまたまこの学会が開かれた町、グラフレイネットっていうのは、黒人指導者ロバート・ソブクエが生まれたとこなんです。ロバート・ソブクエってのは、ネルソンマンデラと同じANCに入ったんだけど、ANCは白人が仕切ってるから、黒人だけで政党を作ろうとしてやるんだけど、かなり初期の段階に政治犯として逮捕されて、病気になって死んじゃってる人なんですね。

だから一部では有名なんだけど、日本の人は知らない人が多いですよね。ここにソブクエの墓があり、ソブクエ博物館があるっていう情報があったんで、行ってきたんです。学会初日の朝、氷点下2度の中1人でちょっと下見に行き、2日目は自分の発表の直前にちょっと見に行ったりとか、3日目4日目はもう学会行かなくなって黒人居住区行ったんですね。

後でお見せしますけど、白人地域と黒人地域ってのは住む場所が法律で別だったんです、昔は。今は法律はないけど、やっぱり別々なんです。こういう小さな町、黒人居住区から白人居住区まで歩いて5分ぐらいで行けるんですね。それが特徴なんですけど。そういうとこでエリートが生まれてるんですね。

これはソブクエ博物館の敷地の中に鍵がかかってて、そこに入れてもらって2日目の日。この左のお墓は、墓地に置いてあったソブクエの墓が粉々に壊されるんですよね。死んだ後に。銅像もあるんだけど、博物館がオープンじゃないからブルーシートに巻かれてるっていう悲惨な状態です。

この人たちが僕を案内してくれました。いい人たちです。

博物館の中ですね。ここもできて、展示を並べたときに破壊しに来た人たちがいて、今もまだ、公開できてないんです。

左の写真のこういうお墓を作ったのに、去年またボコボコにされて壊された。これが右の写真ですね。ひどいもんですよね。黒人のインテリの指導者は他にもいるけど、みんなお墓を壊されるんです。黒人のインテリのことを歴史から消そうとしてるようなとこがあるみたいです。

彼が学んだ小学校や、彼が行った教会に行きました。ソブクエはグラフレイネットで生まれ育ったわけだけど、ソル・プラチェという人はANCを作った人ですけど、彼もやっぱり教会で学んで、優秀だから教育を身につけて。でもそうすると、やっぱり人種差別がおかしいっていうふうになって、運動が生まれている。似たパターンなんですけど。ソブクエはここでメソジスト系か何かの教会学校に行き、伸びてウィッツ大学の講師だかになるんですね。そこで黒人解放運動PAC(パンアフリカニスト会議)を作るわけです。

彼が住んでた黒人居住区行くと、おばあさんがいて、民主化は94年に起きたけど、何も変わらなかった。「Nothing changed」と。「ソブクエが生きてたらな」っていうそういう声を聞いてきました。

彼女は歩行器が必要なんですね。歩行器持って、どこ行くのかなと思ってついてったら、ここ(右下の写真)はソブクエが生まれた家だからと言って、紹介してくれたんです。

それから黒人居住区の高校とか見に行って、そのノリで教室の中に入っていって、「ちょっと一言」とか言われるから、「君達ね、読み書き能力を身につけると、時間や空間を超えた世界の生きた人々の声が聞けるよ」っていうことを話しました。

子供たちすごいいい顔してんですねみんなね。日本の学校の子供たちより元気じゃないかと思うんだけど。だから彼らにちゃんとした教育を与えたら伸びるはずなのに、それが今まだ行われていないわけです。

高いところから見ると、白人居住区、有色人居住区。英語を話す有色人居住区、オランダ語を話す黒人(カラード)居住区っていうのに分かれてるんですね。これはアパルトヘイトの時代と変わってない。白人居住区ってのは緑も多いし、壁の色も綺麗ですね。家も広いし、黒人居住区ってのは、緑も少ないし掘っ立て小屋みたいなのばっかりですね。未だにこれなんですね。

南アフリカを世界から孤立させた事件

最後に、ヨハネスブルグから南50キロにあるシャープビルというところ。この写真は見たことないですかね?

これは有名な写真で、南アフリカの警察が黒人たちを虐殺した日。1960年3月21日月曜日の午後、こういう事件が起きたんですね。この事件が起きて、黒人解放組織は非合法化され、指導者は逮捕され、南アフリカは世界から孤立していくわけですね。

国際学術ボイコット。対南アフリカ国際学術ボイコット。南アフリカで開かれた学会には行かない。南アフリカの学術誌には書かない。南アフリカの人を国際学会に参加させない。南アフリカの人の論文を国際ジャーナルに掲載しないという、徹底的な村八分というよりも、100%排除みたいなことが1960年から行われたわけですね。

それは、黒人の権利を守るためにっていうようなことを言ってたけど、多分嘘で、人類の起源を隠すために仕組まれた陰謀だと思いますね。アパルトヘイト運動っていうのは、市民運動ではあるんですけど、イギリスの国益、植民地権益を確保することと、人類の起源を隠すために教会勢力が考えたことの片棒を担がされた、利用されたんだと思います。

銃撃戦犠牲者の69個の墓が用意されてあって、ここの箱は墓地は広くて綺麗に掃除も行き届いてましたけども、そこへ行ってきたわけです。

まとめ:人類の生まれた南アフリカ

まとめに入りますけど、南アフリカの研究学会っていうのは、なんかあんまり面白くなかったんですね。白人であれば研究者になれて、黒人は優秀でもなれないってそういうのがあって、アンバランスというかあんまり面白くない。

アウストラロピテクスの化石の分析結果は、レイモンド・ダートの本は誰も読んでないから、知らないわけです。ホモサピエンスと繋がってることが理解されていない。オトガイによって母音が生まれて、デジタル信号音節が誕生して、知能のデジタル進化が始まったっていうふうな発想もない。だから、南アフリカにいない人たちがそれをもっと学んで、人類の起源を見に行くぐらいの必要があると思うんですけど、南アフリカの学会にはあんまり期待できないです。

これがさっきもお見せしたKRM41815。

そのおかげで、我々は垂直部分と水平部分が同じ長さで直角に交わる声道を獲得して、母音が出るようになった。これは昭和17年に千葉努・梶山雅人さんが英語で書いた『母音』という本の挿絵です。

だから、アウストラロピテクスからホモサピエンスへの進化は、脳の容量とオトガイだけだと。どっちも自然に生まれた。我々の知能が他の動物に比べてすごく進化してるのは、我々が神様に作られたからっていうか、みんな神様に作られてるんですよね。

猿も犬も鳥もミミズもムカデも、全部神様が作ったようなもんで、人間だけが偉いわけじゃないんですよ。だからやっぱりヨーロッパ・キリスト教は人間だけは神の似姿として生まれたから、全ての自然・全ての動物をコントロールしてもいいみたいな発想なんですけど、それはやっぱり間違いで、我々も自然の一部であって。でも我々は音節というデジタル信号を獲得したんで、今は知能のデジタル進化の途上にあるわけです。

だから、人間も自然である。自然であるということはエゴイズムを捨てなきゃいけない。お金のために何かを犠牲にしちゃいけない。我々はひたすら勉強して、人類の共有地を前進させる必要があるだろうというようなことを思ったわけです。

ご清聴ありがとうございました。

後半質問タイム!

お墓参りに行こう

本州:

私はご先祖様のお墓参りに行ったりとか、慰霊碑を見に行くこともないんですが、得丸先生は亡くなった人の魂に会いに行くことをされてるじゃないですか。それを見て、ちゃんと亡くなった人に会いに行くこと、自分の目で見ることはすごく大事なんだなと思いました。

得丸先生:

ありがとう。僕もそう思いますよ。

人間は哺乳類は群れを作るでしょ。爬虫類とかね昆虫はさ、基本的に群れとかないわけですよ。でも哺乳類はライオンにしても猿にしてもボスがいて、みんなを仕切るってそういうのが共同体として生きてるわけ。でも人間は、ホモサピエンスはもっと広い、人類の知的ゲノムがあって、それの一部として我々は生きてるから。外国の人であろうがアフリカの人であろうが我々の祖先である。DNA的な祖先でもあるけど、ヨーロッパの学者や日本の学者やアメリカの学者が、我々にとって知的DNAをくれてるわけですよね。だから祖先であるわけですよ。

そういうことを考えると、人類は一つだなと思うんですね。だから僕は感謝してるし、そういう人たちの1人1人が頑張ったものが積み重なっているっていうふうに思うとね、近くまで行ったら、ちょっとご挨拶したいなと思うわけ、呼ばれるし。

だからもしご親戚のお墓があるんだったら、お墓参りだけに行くっていうのもね、いいと思いますよ。きっと喜ばれるからね。お墓洗って、今健康に生きてることを喜び、感謝し、みたいなのが皆様のおかげで私は生きてるって思うだけでもね、また力がつくし守ってもらえるしね。守ってもらうって大事なんですよやっぱり。霊に守ってもらうっていう気持ちを持って生きていくってのが大事で。きっといいと思いますよ、お墓参りすると。

本州:

お墓参り行きたいなと思いながら、お話を聞いていました。

得丸先生:

ぜひぜひ行ってください。無理しなくていいけどね。

本州:

それから、写真に映っている人全員が素敵な笑顔でした。

得丸先生:

ありがとうございます。やっぱり自分が本当にその人たちと心が通ってるみたいな気持ちになってね、入れるわけですね。だからどこ行ってもね、楽しい。繋がってるっていうかね。同じ思いが伝わってるみたいな、気持ちを感じながら一緒に入れたから。

僕はね、前世が南アフリカの黒人だった気がしてるんですよね。前世がね。2002年に行ったときに、ヨハネスブルグのねゲストハウスで朝目が覚めてバーっと外をみたら、朝日があって、街の緑が見えて、「僕の前の人生はここだったな」と、ふっと思い浮かんだんです。それでもう9回行ってます。

やっぱり歴史を学ぶ。今の南アフリカは94年に、全然黒人が幸せになる方向に変わっていない。ネルソン・マンデラはあれはすり替えであるというふうに、僕は思ってるわけ。あるいは偽の黒人でみんなの黒人が幸せになったようなふりだけして、あるいはネルソン・マンデラという言葉によって、本当は自分たちはもっと別のことやんなきゃいけないのに、それを忘れさせるための操り人形が、ネルソン・マンデラだと思ったんですね。そういう気持ちを言うと、やっぱ俺もそう思うみたいな感じで早く帰ってくるから。壊されたお墓とか見たらね、「悲しくなるよね」って思って。そういう黒人のPACの人たちもここまで来ないから、日本からわざわざ行けばねば喜んでくれるんですよね。

だから、旅はいいですよ。だって人に会えるからね。教えてもらうことも多いし、歴史的な事件がおきたまさにその場所に行って、経験する。ずっと天気がよかったんです。やっぱ神様とか、霊が守ってくれてるんだなと思いますね。旅は楽しいですよ。

南アフリカに変化はある?

qbc:

何度も訪問してて、南アフリカで何か変化はあるんですか?

得丸先生:

ありますよ。はっきり言って、黒人の文化創造力が落ちてる。80年代の方がみんな集まって一緒にお葬式に行ったり、集まって議論したりしてたけど、94年以降、トップの政治家が自分たちの欲望を満たすために他の黒人を利用したりというのは増えてるし、全体的に教育レベル下がってますし、落ちてます。白人もやっぱ落ちてると思う。

今までは法律で白人だけがいい仕事して、黒人は奴隷だった。でもその法律がなくなったのに同じことやろうとしてるから、矛盾はむしろ大きくなってんですね。科学なんて、ぱっと見たらわかんないじゃないすか。大学教授が偉いんだろうとかね。でも言ってることはものすごく間違ってるわけ。科学的な議論はできないです。どこもそうだけど、科学的な議論できない人多いですよ。

qbc:「差別なくすよ」って明文化されたとしても、それが解決されるとは限らないってことですよね。

得丸先生:

差別の法律がなくなっただけで。元々黒人の土地を全部取り上げて、黒人を「どこどこに住んじゃいけない」っていう法律を作って引っ越しさせた後に、元に戻すんならいいけど、元に戻さない。元に戻さないまま「みんな平等ですよ」って言ってるわけですからね、よくないんですよ。

みんな騙されたんですよあれは。騙される方も悪いけどね。日本の市民運動の人たちは、騙された。それぐらいなんですよね。他の国の人権問題なんかビラ配ったりしたって、何も変わらないですよね。やっていい気になってあげる、何も良い意味ないですよ、あんな市民運動ならやらない方がいい。

感想(本州)

実際に現地に足を運ぶこと、自分の目で見ること、先祖に会いに行くこと、感謝を伝えにいくことはとても大切なことだな、と思いました。実際に旅をすることでしか得られない学びがありますよね。南アフリカに行ったことがない我々にも、その学びを共有してくださることに、感謝です。それから、「人間は性善な生き物である」ことを胸に刻んでおきます。

【編集:本州】

#無名人インタビュー #インタビュー #キリスト教 #言語 #言語学 #ノーベル賞 #人類学 #人類滅亡 #チョムスキー #デジタル言語学 #近代の超克 #西欧近代の誤謬

無名人インタビューへの仕事依頼はこちら!

「に、聞いてみた」マガジンで過去インタビューも読めますよ!

いいなと思ったら応援しよう!