デジタル言語学者の人に、聞いてみた【受入手続】

い よ い よ 最 終 講 義 !

【まえがき:qbc・栗林康弘(作家・無名人インタビュー主宰)】

今回ご参加いただいのたは 得丸久文(とくまる くもん) さんです!

スライドの写真の場所はどこだか分かりますか?永平寺です。福井にある道元がいたところですよね。今日は最後で、『言語情報受入手順』というタイトルで、脊髄反射の制約を超えて、人類の知能を発展させるためっていう話をします。

この講義では、直立二足歩行・母音の獲得・文法・文字・意味のメカニズム・概念論・そしてbitの誕生とやってきました。今日は最後で、言語情報受入手順という話をします。今までは過去で、やっと前回現在に来て、今日は未来というふうな感じですね。

宿題:人類と言語の未来を考えよう

この間の宿題。検索エンジンが提示する極めて膨大であるが、信頼性の保証のないデータとどうやって付き合うか。何か心がけていることありますか?

本州:

まずは私は膨大性を、ちょっとでも小さくするために、検索の仕方を気をつけるというか。本当に自分の欲しい情報と、あとその周辺の情報をきちんと表示できるように、一番適切なワードの組み合わせとかをして、少しでも情報の膨大性を小さくすることと、

あとは信頼性の保証のないデータは、先行研究とか探すってなると、どうしても被引用件数とか、有名な人とかで全然クリックしちゃうんですけど、でもよく考えたら、有名だからとか引用件数が多いからといって、信頼性が保証されてるかって言われたら、絶対とは言えないですが・・・。でも自分がやってることとしてはそのぐらいですかね。

得丸先生:

キーワードをよく選ぶ、よく考えたキーワードにするっていうのはやっぱり若い方だからだね。キーワードを選んでいくってのはとても大事ですよね。それとあと有名かどうかっていう話は、おっしゃった通りで、有名なものの方がやっぱ結構怪しいですよね。

有名にする権力というかパワーがあって、間違いを広めようとする人たちがいるから。だから有名はむしろ本当に危険な場合があります。有名だから鵜呑みにするっていう人が多すぎますからね。そこに漬け込まれてるってのはあります。

正しい言語情報とは何かとかそういうの考えたことありますか?

本州:

ないですね。

得丸先生:

あるいは、正しさにはこういうものとこういうものがあるっていう、正しさの分類。正しさを2つに分けた場合にどういうふうに分けられるかとか、そういうことってあんまり考えないかな?

本州:

正しさを2つに分ける?

得丸先生:

正しさにも例えば、これは本人が書いたものだっていう点においては正しいけど、書いた内容は間違ってるとか。本人は書いてないけど正しいこと書いてあるとか、本人が書いてなくて書いてること間違ってるとか、正しさにもいろんな正しさがあると思うんですよね。

あと文明を前に進めるためにどうすればいいかとかそういうこともね、あんまりみんな考えないと思うんですけど。未来を考えるっていうのは、普段やらないことです。例えば自分の言葉をどうやって残すかとか、残る言葉を書くためにはどうすればいいかとか、いろいろと未来はあると思うんですね。

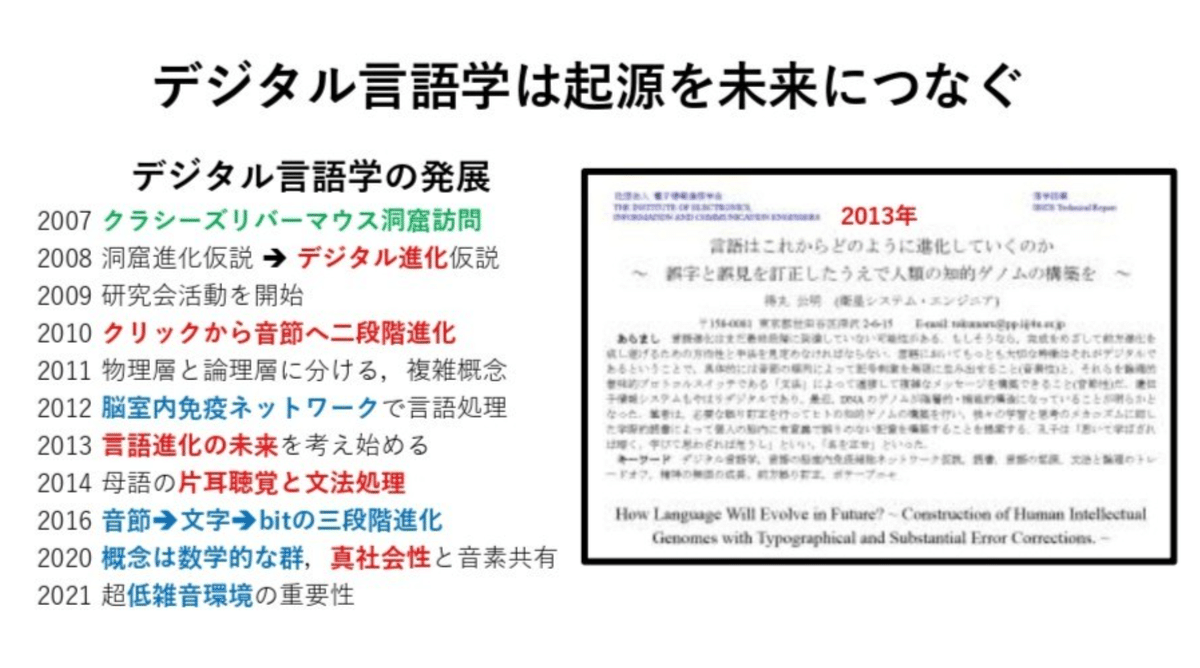

デジタル言語学は起源を未来につなぐ

デジタル言語学っていうのは、2007年に始まるわけです。最古の現生人類洞窟、オトガイの最も古い化石が発掘されたクラシーズリバーマウス洞窟に行ったのが2007年。

その経験をもとにして考えたことを洞窟進化仮説としてまとめて、2008年8月の日本進化学会で発表したわけです。洞窟の中は暗い。暗いっていうことは声しか届かない。声しか届かないから発達したんじゃないかっていうふうに言ったわけです。

ところが、人と同じように地下の暗い洞窟に生まれ育って、そこで音声コミュニケーションが非常に盛んな動物というのがいて、ハダカデバネズミっていうんです。このハダカデバネズミの語彙数が、地上に住んでいるダマラランドデバネズミと同じ数だったっていうことを研究書を読んでいて気がつく。洞窟では説明がつかない。我々の語彙数が多いことは、洞窟進化で説明がつかないんです。

仮説が間違っていることが自分でわかったとき、デジタル進化仮説が自然に思い浮かんできました。音節数の累乗の数の語彙を持てることは、デジタルではないかって思ったわけです。「音節数が100だとすると、2音節で100の2乗、3音節で100の3乗の、言葉を生み出せる。これってデジタル?」と思い浮かんだのです。

そして2008年、デジタル進化仮説説が生まれてから、拙い論文にまとめたり、学会に申し込むのですが、どこも発表させてくれない。それで研究会活動というものに出会って、2009年10月から電子情報通信学会、情報処理学会、人工知能学会の研究会に参加しました。

そして研究会活動をやってるうちに、クリックというものがあってそれから音節に、音素が二段階進化していくという仮説が生まれる。これも全然みんなが取り上げてくれないだけで、こちらとしては自信を持ってるんだけど、否定されてもない。どこにも否定するものがないので。もう14年ぐらい同じこと言ってるんですけど、学会の人たちがそれを議論しないがために、仮説を議論しないために認められてないんだけども。14年間その仮説を言い続けてるわけです。

それから、2012年に脳室内免疫ネットワークで言語処理をしてるっていう仮説。赤文字の部分は私のオリジナルな考えで、青は誰かのアイディアを発展させてるんですね。脳室内免疫ネットワークというのは、ニールス・イェルネという1984年のノーベル医学賞、生理学賞をもらったデンマーク人の免疫学者の理論ですけど。それから4年ぐらいかかって、同室内の免疫細胞、Bリンパ球が言語処理をしてるっていう仮説が生まれているわけです。

そして翌年の13年に、EVOLANGっていう言語の進化をやってる国際学会があって、『言語はこれからどのように進化していくのか』というタイトルで予稿を出すんですね。そこでリジェクトされる。リジェクトされたんで、その年の冬の電子情報通信学会の方に日本語訳したものを出しているのが、スライドの右側にある『言語はこれからどのように進化していくのか』という論文ですね。

2014年が母語の片耳聴覚と文法処理。これも電子情報処理学会に出してますけど、我々は3歳ぐらいで、母語を片耳で聞くようになって文法処理するようになる。そういう仮説。これもいろんな学会に出すんだけど、とにかく取り上げない。

そして2016年に音節・文字・Bitの3段階進化。これはイギリスの進化生物学者のジョン・メイナード=スミスのアイデアを発展させたもの。(もとになるアイデアは、「生命進化8つの謎」という本に書いてあります。)

20年の概念は群論。これはピアジェですね。そして超低雑音環境の重要性がノイマン。真社会性で音素が生まれたっていうのは、私のオリジナルですけれども。

そういったものがデジタル言語学なんです。とりあえず言語の未来っていうことも、そんなわけで10年ぐらい前から考えてきているわけです。

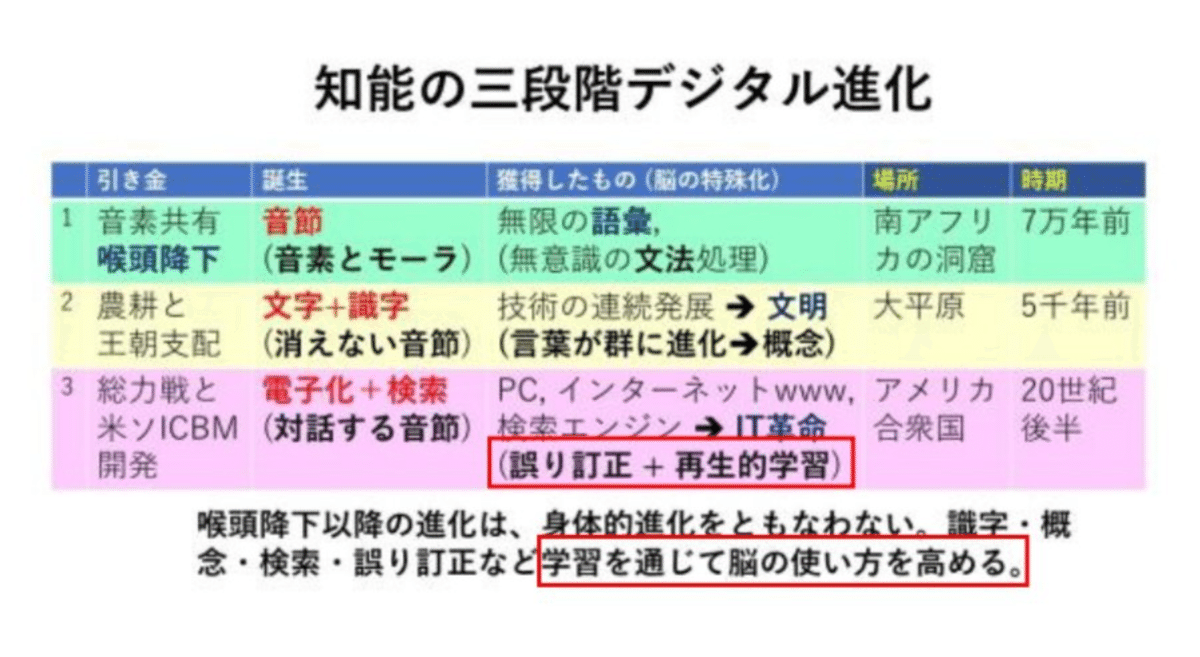

知能の三段階デジタル進化

その未来を考えるにあたって、音声信号である音節が音から文字、二次元の線画になり、そしてそれが電気信号Bitになり、そういう形で進化していった。音節が消えない音節になり、対話する音節になり。対話する音節っていうのは、さっきのキーワード検索ができるってことだけれども。

それに伴って、やっぱり我々の知能も進化してたんだよね。文明なんてのは文字のおかげで生まれたものです。文字ができたから、税金を取り立てるための記録装置として生み出されたものが、文明を生み出した。知識の時間・空間を超えた共有として、世代を超えた連続的な発展、それが文明なんですね。

その文明の中で修道院とか、僧院・お寺とかで概念というもの、考えに考える僧侶たちが言葉の新しい使い方を発見していった、発明していった。それが概念じゃないかっていう話を前々回にやりました。

今我々はインターネットを使っていろんなことができるわけだけど、どこまで行くんだろうかという。でもその中で特に、前方誤り訂正、つまり文章を書いた人、言葉を残した人にコンタクトすることなく、今生きてる人だけで誤りを正す。これが前方誤り訂正です。

あとは再生的学習。赤ちゃんが生まれるときに、たった一つの卵細胞から細胞分裂によって赤ちゃんになるわけですね。それと同じようなことが、知識においてもできるんじゃないだろうかっていうことを考えて、再生的学習。気づきのところから始まって、概念化していくとこまで考えてみましょうというのが再生的学習です。

正しさの哲学

正しさの哲学っていうか、正しいとは何かっていう問題ってあんまり議論しないんでね。やっぱり大事なことは、正しいか正しくないかを、はっきりと判断しやすい次元で議論するのがいいんじゃないかと思うんですね。

それからあと正しいっていう点においては、たとえ間違ったことを書いていても、その人がそれが本当だと思って嘘を書かずに事実を書いていたとしたらですね、それはある意味正しいわけですね。その人が何を見て、どう判断したかっていうことを正しく書いているっていう点では正しい。

例えば、間違ってたとしてもその間違ってるところに意味があるんですね。それに今僕たちは気が付けばいいだけで、どうして彼が間違ったかみたいなことも見えてくるわけですね。

それから正しさに有効期限があるかっていう。永遠性があるのかとか。当時の知識ではそれが正しかったとか、今だったらそうは言わないだろうとか。いろいろあるわけですね。そのあたりの、条件付きで正しさがある、そういうことは言えると思うんですね。

あとさっきの多数意見じゃないけど、みんなが思うことが正しいとは限らないですね。みんなが思ってるから文句は言われないけど、本当に正しいのか分からない。だから、人により正しさは違うか?人によって正しさが違うなんていうレベルの正しさはなくて、やっぱり事実のレベルで論ずれば、ハッキリするわけですね。正しいということについてもいろいろなレベルで議論ができるっていうことを、ここでお話しました。

正しさの論理学

正しさも分類できるけど、誤りも分類できるっていうふうに思うんですね。

著者の責任によらない誤り、著者の責任による誤りっていうふうに分けると、これは足すと全体の誤りになるんですね。著者の責任によらない誤りと著者によらない誤りっていうふうに全ての誤りを分けていくと、全体の誤りを正すことができる。

著者の責任によらない誤りは、例えば偽書、改ざん、校正漏れ、隠蔽っていうのもありえますけど、剽窃記事、人の物を盗んで書いたこと、ゴーストライター作品。こういった間違いは、著者の責任で起きるわけではないと考えられます。

これはどうやって正すかというと、本人自身の言葉であることを確かめられなかったら読まないってことですね。そうすると、この誤りを含まないテキストを読むことができる。

一方で、著者の責任による誤りっていうのは、勘違いとか、誤字・誤変換・先入観とかね、よく調べてない無責任な表現、安易な引用、著者の脳内記憶と言語処理回路。だからいろんなものがあるわけですね。その人が勘違いした、あるいは間違ったことを習ってるから、間違った結果が生まれてるとか。あるいは人が書いたものを確かめずに紹介している。結構多いんですよねこういうこと。

どうしたら正せるかというと、彼が何を見て何を書いたかっていうことを一つ一つ丁寧に確かめていって、「ここでこう書いてるな。間違ってるな」とか「ここに間違いがあったんだ」みたいなことをね、調べていく必要があるわけです。

大事なことは、正しいものだけを読む癖をつける。正しい言語情報だけを自分の意識に取り込む。そういうことが大事なんです。誤りを含まないものを選ばなきゃいけない。

もう一つあるのが、読者の情報処理回路の誤り。さっきは著者の先入観とかもありましたけど、読者も先入観を持ってるわけですね。それがあると何が起きるかというと、正しい言語情報を目にしても、それを間違いだというふうに思ってしまうんですね。

今申し上げた著者の責任によらない誤り、著者の責任による誤り、読者の誤り。この3つの誤りについて今日は考えたいと思ってるんです。

著者本人の言葉を確かめる 書誌学

著者本人の言葉を確かめるっていうのは、これはまず、著者の責任ではない誤りを取り除くためには、その言葉が著者のものであることを確認する必要がある。まず著者ってどんな人?っていうことをまず見なきゃいけないわけですね。いつどこで生まれて、何を勉強してどんな経験をして、どんなこと言ってるかっていうようなことを読む。例えば伝記、あるいは自叙伝があればそれでいい。

その人が信用できるかどうかってそれでわかりますから。そして書いてある本とか論文が、その人が生きてるときに出版された本や論文であるかっていうことを確かめると、「これは多分著者は責任持ってるな」ってわかるわけですね。

あと翻訳するときに、翻訳が正しいかどうかっていう問題があって。日本というのは結構翻訳に恵まれてる国で、翻訳著作権料が高いせいもあって、レベルの高い翻訳者が多いんですね。いろんな言語においても。それでもやっぱり間違いがあったり、あえて隠したりすることもあり得るから、なるべくなら原点を参考にして、原点と比べる翻訳を。そういうことが必要なんです。

それから気をつけなくちゃいけないのは、著者が死んだ後の改訂。それが行われるものがあるんです。何も新しい研究が見つかったわけじゃないのに並べ替えだけで、新しい章を作っていく。これなんか怪しいんですけど。そういうものはやっぱり気をつけなきゃいけないわけです。

(参考まで、プレートテクトニクス理論は、アーサー・ホームズの「一般地質学」第3版で登場する言葉ですが、著者が13年前に亡くなった後に、それまで共著者ではなかった奥さんの名前で改訂が行われています。だからとてもアヤシイのです。)

それから著者の信頼性という点においては、本が一冊あったとしても、それを鵜呑みにしてはいけない。それなりにインパクトのある本っていうのは、その前5年、あと5年ぐらいに予兆となるもの、あるいはその後の付け足しみたいなものがなくちゃいけないんですよ。そういうものがない場合は、ゴーストライターとか外国の論文をかっぱらってきて自分の名前にして出したとか、そういうことがあり得るので、そこをやっぱりしっかり確認しなきゃいけない。

著者の本人の顔をイメージして、本人の心の中まで想像して、本人が「なるほどこう言うんだな」って、「この人だったらこういうときに、こういうときこう言うだろうな」ぐらいまで分かるぐらいの本人性を共有しないかったら、本なんか読まない方がいいですよ。

本はその人です。本は人である。だから徹底的に調べ上げて、良いものだけを繰り返し読むっていうふうな読み方をしないといけないんですね。そういう訓練が必要です。

知識再生的学習

本人の文章であることを確認するのがまず大事なんですね。著者の責任によらない誤りをなくして、著者の言葉を確かめる。それが第1の段階なんです。

第2の段階があって、これは著者の言葉を確認したら、今度は読者は著者と対話をし始めなきゃいけない。言語情報っていうのは、著者はやっぱり読者に対して、きちんと説明する義務があって、自分が何を見てどう思ったか、「だからこういうふうに考えたんだ」みたいなことをですね、説明する必要があるわけですね。それをなるべく分かるように書き著す。

そうすると読者は、「なるほど」と。「著者がどういう、いついつ、どこで、どういうふうなものを経験して、こういうふうに考えたんだな」「それならわかる」とか、「いや、これを考えてないから間違ってんじゃないか」とか、そういうふうに言えるわけです。

そういうふうになっちゃえば、仮に著者が間違っていても、後から来た人が、「あなた間違ってますよ」って「こうしたらいいんじゃない」、「ほら、こうしたら正解にたどり着けるよ」っていうふうに間違った言葉が生きてくる。だから、間違いでも本人が一生懸命書いてある言葉は生きるっていうことが大事なんですね。これが知識再生的な学習。

で、今本屋に行って今出てる本なんかで見たら、90%以上は別の著者の言葉を確かめないで引用してます。それが正しいことのように扱ってるわけですね。それでまかり通っちゃってるんですね。でもそういう本は大体信用できないですよ。

知識再生的学習というのが、著者の本当の言葉を見つけたら付き合う方法です。何度も何度も10回、10回でわかんなかった20回、20回で分かんなかったら30回。ちょっとずつでいいから、早く読んだり、ざっと読んだり、丁寧に読んだり、いろんな読み方を変えて読む。そうすると著者になりきれるわけですね。それが本の読み方なんだけど。

正しい言語情報を誤りとして拒否

その後問題になってくるのは、自分の思い込み、読者の思い込みや刷り込みや勘違いとか、そういうのがあるわけですね。読者の我々の脳の回路に間違いがあると、正しいことを聞いても間違ってると思い、間違ってることを聞いて正しいと思うわけですね。

これがやっぱり結構深刻な問題です。なんで深刻かというと、我々は脊髄反射回路で言語処理してるからです。ひとつの言葉を覚えると、その言葉をつかった脊髄反射回路を作って言語処理するから、1回作ってしまうと訂正がきかないんですよ、なかなか簡単には。だから、同じ間違いを繰り返したこととかないですか?そういうことっていうのは脊髄反射回路を使ってるから、間違いだと後で気がつくんだけど、同じ間違いを繰り返すことがあるわけですね。

本当に脊髄反射回路っていうのは根深いというか頑固で、自己中で、すごい自己中心的で自分が偉いと常に思っちゃうんすね。だから回路を正しくするってとても大事なんですね。

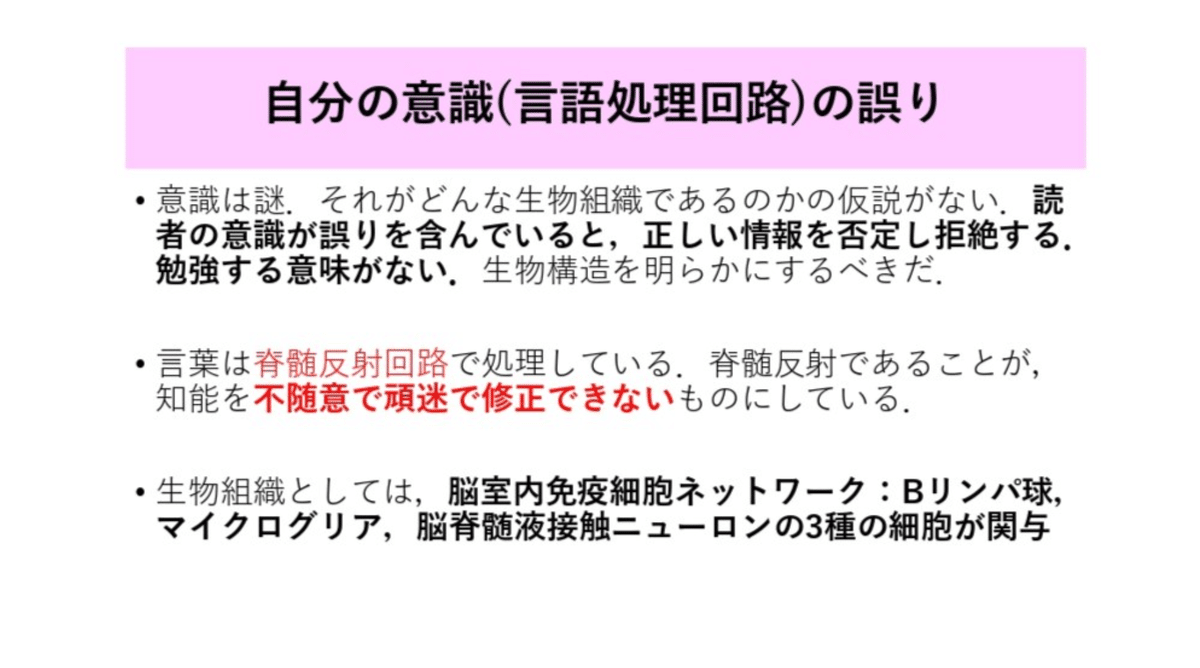

自分の意識(言語処理回路)の誤り

実際に認知科学会であろうが、脳科学の人たちであろうが、言語がどういうふうな生物組織で処理してるのかって仮説はないんですよ。そういう研究をしない。みんながしないからしないっていうんで、言語がどこでどうやって処理されてるかっていう研究はないんですよね。

私はいろいろやってきたんだけど、やっぱり脊髄反射回廊で処理してると。だから、脊髄反射処理してるから、不随意で頑迷で修正できない。手を動かしたり指を動かすのは随意ですけど、心臓を動かすのは不随意ですよね。動かそうとして動くもんじゃない。だから脳の中で脊髄反射回路を作るのは、不随意に行われている。

私達は回路を作れって言われてもできない。どうやったらできるんだろうってことを考えなきゃいけない、そういう種類の話なんですね。やっぱり何かの形でスイッチが入るわけですから。どうしたら記憶を作るスイッチが入るのかっていうことを考えなきゃいけないんですね。

生物組織としては、脳室内免疫細胞ネットワークであり、それはBリンパ球、マイクログリア、脳脊髄液接触ニューロンの3種類の細胞によって構成されています。

意識の生物構造

脳脊髄液接触ニューロンというのがあって、耳から脳室壁に軸索が伸びてるんです。そこで脳室壁に抗原タンパクを作る。言葉のアクセント波形を模した抗原タンパクを作る。アクセント派遣をしてるってのは大事で、形が似ていればいいんですね。

それに対応する抗体。抗体ってのはキャッチする側ですけど、それはBリンパ球が持っている抗体分子で、免疫細胞の免疫グロブリンが作るわけです。そういうネットワークなんですね。マイクログリア細胞というのは、五感の記憶を記憶するようになってて、それも抗原タンパクを持ってる。

だから例えば同窓会とか街中で中学の同級生とかばってあったときにこれ中学の中で俺顔を知ってる同級生っていうとこまでわかんないけど、名前なんだったかなとか思い出せないからありますよね。マイクログリアは刺激されて、この顔は知ってるって言うんだけど、名前はBリンパ球が司るので、マイクログリアはBリンパ球に認識されないと思い出せないんです。だから「山本だよ。」「そうそう山本だった」っていうのは思い出せるわけね。言われると思い出せるわけ。

認識されないと思い出せない。そういう生物構造になってるんです。

新たな言葉記憶の産生

新たな言葉記憶の再生というのが、不随意に行われていて、脳脊髄液ネットワークニューロンとBリンパ球ができていくんだけど、それができるときとできないときがあるんですね。

選挙で候補者の名前ばっかり言うのは理由があるわけです。有権者は繰り返し聞くことで候補者の名前の記憶ができていく。名前が記憶されてない人には投票しないですからね。そんなことはみんなわかっててやってるわけです。

新しい言葉が脳の中でネットワークしていくと、いろいろできていくわけですね。概念になったりしていくわけですね。言葉を聞くとその言葉とネットワークするものとの関係とか見えていくわけですよ。

開頭手術を行うと失語症になる

脳室内免疫ネットワーク記憶が言語処理してるっていう例として、交通事故とかあるいは病気で、脳梗塞・脳内出血とかで、開頭手術ってのが行われることがあるんですね。そうすると、脳脊髄液を失うんですね。脳脊髄液が入ってる脳室っていうのは、入口が脈絡層でキルティングみたいになってて、そこで赤血球をろ過して、透明なリンパ液が入ってきて、出口はくも膜のくも膜下瘤から出るから、入口も出口もものすごいガードがしてて、そこにBリンパ球が入ってると、生まれてから死ぬまでそこは消えないんですよ同じ細胞がずっとあり続けて、その言葉が記憶を司っていくわけです。

だから、幼稚園のときの友達とか小学校の友達の名前が同窓会とかで蘇ってくると、それは実はどっか普段使わない地下室か何かに、普段使わないとこに保存してて、でも同窓会でばっと蘇ってきて、昔のあだ名で呼んだりしてできるわけですね。

ところが、手術で脳室を開くと、そこに入ってたBリンパ球を全部捨てちゃうわけですね。だからいわゆる全失語。言葉の記憶が失われるわけです。

ドロレス・キャノンの言葉

ドロレス・キャノンって知ってますか?『3つの波と新しい地球』っていう本があるんですけど。その中に書いてあった言葉ですけど、「進化の速度が加速していて、それに耐えられる人々と耐えられない人々がいます。感度の違いにもよるのですが、人間の意識に何が起きているのか、詳しく理解する必要があるのです。」と。デジタル言語学がやってきたようなことを理解すれば、いいんじゃないかなというふうに思ったんですね。

「どうやら彼らは来るべき地球の波動上昇、周波数が上がり、次元が上昇することについて話しているようだ」と18章に書いてあったんですね。まださらにあって、「旅をして、経験を積みなさい。怖れることなく独自の道を歩みなさい。探求し、想像力を培い、直感に耳を傾けなさい。」と。こういうことをこの本は書いてて、彼女によれば、人間は霊的な存在へと進化するので、その時に備えなさいと言ってます。

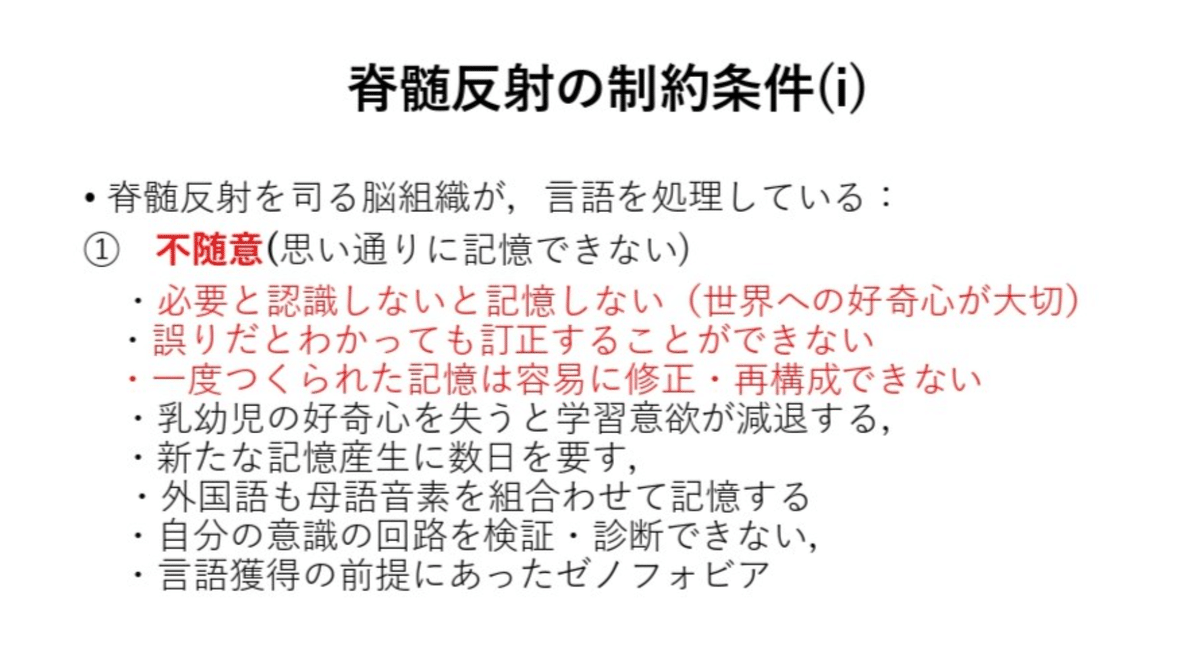

脊髄反射の制約条件

脊髄反射の制約っていうのは、さっきも言ったようにいろいろあるんですけど、不随意ですから、思い通りに記憶ができない、それから必要だと思わないと記憶しない。だから、なんにでも興味をもつ子供の好奇心で世界と接することが大事なんですね。不随意だから誤りだとわかっても訂正できない。一旦出来た記憶は容易に修正・再構成できない。いろいろな問題があります。乳幼児の好奇心を失うと、学習意欲、能力が減退する、新たな記憶産生に数日を要する。

だからよく復習するといいと言いますけど、そうなんですよね。何か学んだら、3日ぐらい同じことをやるか、書き写したりすると記録できるんですよ。できやすいんですね。新しいことを勉強するときにノートを作って、1回わかんないことメモして、もう1回翌日書いて,

、もう1回翌日書いてみるというようなことをやると記憶はできますので、覚えるまで毎日復習するようなことをやるといいんですよ。

それから無防備に反射してしまう。何か言われぱっと反射してしまって、また同じ間違いをやるなんてことあるわけですけど。知ってる言葉に対してよく考えずに話しちゃう。それから、入力信号が正しいかどうかの確認する回路がないから、オレオレ詐欺なんかがはびこるわけですね。あと知らない言葉が聞こえない、聞いた記憶すら残らない。知らないことは大切じゃないから知らないんだと思う。本を読んでもすぐ理解できない。

さらに脊髄反射ってのは、受動的。言われると反射するけど、自分から思い出さない。積極的に自分から知識を求めない。あと一つの記号に対応するシステムですから、複雑なシステムに対応できない。いろんなものを知ってから、その仕組みがわかるようなものなんですけど。化学なんてそれが全部新しい言葉を覚えなきゃいけないから、たくさんの言葉を覚えなきゃいけない。そしてそれを参照モデル、図とか表にして理解しないと覚えにくい。それも自分で用意しなきゃいけないですね。だから言葉だけじゃなくて、表や図も自分で書くっていう癖をつけることが大事なんですね。

あと自己中。自己中だから相手と自分が違うときは、相手が間違っているとまずは思ってしまうんですね。あるいは自分が知らないことは重要じゃないと思う。自己中。自分が正しいと思うんですね。さらに生存性優先で、生きるためだといって嘘を平気でつくようになる、あるいは拷問に弱い。「命を失いたいのか!」っ言われたらもう平気で何か喋っちゃうし。それから餌に弱い。儲け話とかハニトラに弱いんですね。雑音の低い環境が必要なんですけど、なかなかそれに気がつかないですね。

あとネットワーク丸ごと意味を換装しないといけない。だからある言葉の意味が間違った場合に、それだけ直そうとしても結局ネットワーク記憶によってもみ消されてしまう。だから何か誤りを正そうとしたら、ネットワーク記録一式作り上げて、ぱっと変えないといけない。そういう丸ごと、意味のネットワークとして意味を改めないといけない。誤りを改めないといけない。そういうことがあります。

言語情報受入手順

脊髄反射で言語処理してますから、誤りを脳に入れないことがとても大事なんですね。だから、誤った知識を取り込まない。誠実で責任ある著者であることを確認して、その人本人の言葉であることも確かめてから、著者がどうやって知識を獲得したか、そのプロセスを追体験するつもりで学ぶ。こういう態度で学ばないといけないんですよ。

学習効率を高めるためには、学ぶ内容に興味を持って、試験だから仕方ないとかじゃなくて、それを面白いっていうふうに、研究者の気持ちを分かち持って静かな場所でゆっくりと時間をかけて繰り返し学ぶということが大事です。

それから丸暗記が良くないんですね。暗記しちゃいけないです。丸暗記は絶対しない。既存の知識との相互関係を一つ一つ丁寧に吟味しつつ学ぶ。自分と違う知識に出会ったら、ぱっと「それ違う」否定するんじゃなくて、ゆっくりと丁寧に確かめながら検証する、そういう手順をして学ばないといけないですよと。

天才の仕事を引き継ぐ

そういうやり方を学べばですね、天才の仕事を引き継ぐことができるんですね。教科書とかガイドとか読まない方がいいんですよ。入門書とか教科書は間違いを含んでますから、なるべく読んじゃいけないですね。

むしろいいのは、卓越した天才科学者が生涯かけて追い求めたけども、未完に終わった研究。実はたくさんあるんですね。そういうものにどっかで出会うんですね。いろいろと検索していると。みんながそれは取り上げてないんですよ。晩年の本や論考ね、チョロチョロっと書いたんですね。本の隅っこにちょっと書いてあるんですね。あるいは論文の隅っこに書いてある。著者校正のときに、ごまかして書き加えたりしててね。どうしても残したいんだけど、それだけで論文を書くと査読で落ちるから、「これぐらいだったらいいかな」みたいな感じでちょっと書いていたりする。

天才たちの問題関心や成果や、彼らがぶつかった壁は容易にはわからない。天才ですからね。僕たちは幼稚園以下ですから、それは分かろうと思ったらもう大変なんですけど。読んでもわかんないですよ。ちんぷんかんぷんで。でも、急がず慌てず繰り返し読み通すと、ちょっとずつそれらの言葉が、自分の意識に取り込めます。だんだん、彼らが考えたことが理解できるようになって、彼らの代わりに彼らが未完で終わった研究を解決に導くことができる。

強みはね、こっちは生きてるんですよ。あっちは死んでるわけね。いかに天才でも死んでしまったら、研究成果を次に前に進めることができない。でも僕たちは馬鹿だけど生きてるから、繰り返し繰り返し、愚直にやればですね、彼らの研究成果にたどり着く。そして追い越す。前に持っていくことができるわけですね。

天才の言葉は予言のようなものですから、出会ったら大切にして、無理に分かろうとしない。でも決して忘れない。言葉が当てはまる状況に出会って、自分の頭が自然に理解できることを待つ。

「あ~。この状況であの言葉があったのか。なるほど」っていうふうに分かったら、それはもうしめたもんですね。そしたらもう天才の言葉がもう自分の言葉になってきて、「でもこうやったらわかんないかな」みたいな一歩前に進めることができるわけですね。

大事なことは、誤りや雑音を自分の脳内に取り込まないこと。あるいは勝手ににこじつけで意味を想像しないこと。勝手な解釈をしないこと。それはよくないんですよ。もうすごい多いですよ。「あれはこうじゃないかな」「これはこうじゃないかなと思うんだけど」みたいなことを書いてる人多くて有名な人でも多いんですよ。それが1人歩きして、それを鵜呑みにした人が多いから、もう世の中間違いのオンパレードですよ。有名な人が一歩間違えると、それがみんなが間違えてみんな路頭に迷ってるのが、今の宗教とか哲学とか科学とかそういう感じですよ。

だからそれにとらわれない。多数派とか常識とか有名人にとらわれないで、天才、ごく一部の不遇な天才、誰もその人の言葉を引用しないような天才の言葉を、丁寧に丁寧に読んでいくんですね。

天才と凡人で差は大きいですけど、彼らは天才忙しいんですよ有名人だから。でも一方で僕らは暇だから、誰も寄ってこないから、人知れずの静かな環境でゆっくり考えることができる。繰り返し考えることができる。長い時間ずっと考えることができる。それで「今度は全部読んでみよう」とか、「今度は飛ばし読みしよう」とかいろんな読み方ができますけど、それによって僕たちの能力は大幅に高まりますから。天才のやり残した仕事を完成することができるわけですね。

まとめ

まとめは何かっていうと、Bitの力を最大限引き出すことで、これまでも思ってもみなかった全く新たな知能進化を経験することになる。特にきっかけは、学際的な文献、あるいは学際的な天才と巡り合うことができるんですね。こんなのもうありえないでしょ。ノーベル賞学者、ノーベル賞もらった免疫学者と僕が一対一で対話するわけ。だってみんなが取り上げないから、僕しか取り上げなかった時代があるんですね。

イェルネ。Jerneのつづりを初めてみたとき読み方すら知らなかったですね、ニールス・イェルネは。その人と、もう10年ぐらいかけて何度も何度も読んでいく中で、「この人はここまでわかってたんだ」「これは正しいけど、これは間違ってるんだ」「でもこの人のベースにはこういう考えがあったんだ」みたいなことに、直接対話することで、さっきの言語は脳室内ネットワークで処理してるっていうとこまでいくわけですね。天才のやり残したことに私は貢献してるつもりでいるわけですね。

僕たちに必要なものは、超低雑音環境と時間の余裕。正しい言葉だけを受け入れる。言語情報受入手順というものを身につける。そして、ホモサピエンスとして、人類はもう既に滅びてしまってるかもしれないけど、ホモサピエンスはこの後次元を変えて霊的なものとして生きていくことになるかもしれないので、まだまだできることはやりましょうという気持ちを持ってですね、勉強を続けなきゃいけないんじゃないかなと思います。

今日の話を終わります。ご清聴ありがとうございました。

質問タイム!

著者の言葉の確証を得られるようになるのは、いつ?

本州:

「信頼に足る著者本人の言葉の確証がないなら読まない」と、本人のことをよくわかってからじゃないと読まない方がいいっておっしゃってましたが、著者のことを分かるまでにどのくらいかかるんですかね?いつになったら読めるのかな?って思いました。

得丸先生:

そうね。最初はどの人の本でも、その人の自伝とか伝記を読む前にまずその人の本を読みますよね。だから本人を知らずに本を読みますよ、僕も。どれも大体難しいわけですよ。

学者っていうのが例えば1万人いて、1万人に1人ぐらいのクラスですよ。天才っていうのは、それぐらいレベル高いわけね。その人たちは間違ったこと書いてないし、進んだこと書いてるから読みにくいんだよね。読みにくい。でも、読みにくいんだけども、ごまかしとかないから明快な表現なんですよ。だからそれぐらいでちょっと付き合いが始まるわけですね。悪い人じゃないなっていうか。

だから最初から「全く読むな」なんてやっぱ無理ですよね。まずは1回ぐらいは通しで読むぐらいが先だと思う。それで、それから、著者を感じていく中で、「この人は信頼して良さそうだな」「もうちょっと伝記でも読もうか」とか、「もうちょっと他の本も読んでみようか」とか、そういうふうになっていくんだと思いますね。だから最初から伝記から入るっていうことはないよね。そういう読み方でいいと思う。

著者が誠実かどうかはどうやって判断したらいいの?

本州:

信頼できるかどうか・誠実かどうかっていうのはどうやって判断してますか?誠実さっていうのはどこから判断すればいいんですか?

得丸先生:

他人の言葉を安易に引用する人は誠実じゃないよね。それから、なるべく簡潔明快な表現を使ってるとか。よくインターネットでアフィリエイトでやたらページだけめくらせようとしてて、答えにたどり着けないやつとかがあるじゃないですか。ああいうのも誠実じゃないよね。

言いたいことがあって、その言いたいことの上にまっすぐ何かに向かってるっていうかさ、解決の方向に向かってる方向性があるというか。はぐらかそうとか、玄関の入口で何かモタモタしながら結局中に入れなかった本とかあると思うんですよね。変な言い方だけど、本題に入らないとかさ。本質を目指そうとしてないとか、そういう本もあるんでね。そういう本は誠実じゃないっていうか。

知能のパラドックスっていうふうに呼ぶんだけど、自分があらかじめ知っていることしか、新たに知ることができない。どうやって知らないものに出会うかっていうのが、ものすごい難しいんですけど。でも、インターネット検索エンジンってのはそのときにものすごく使い勝手がいいわけですよね。

検索エンジンってのは画期的な出会い系サイトだよね。問題は相手がめちゃくちゃ専門家でこっちが全く素人だ。だから全く素人が、相手が専門家っていうときに大体みんな引いちゃうんだけど、そこで引かずにどうしたら近づけるかっていうコツを身につけることですよね。それはもう何日も何日も同じ単語を忘れても、「また今日もこの単語忘れてた」って言いながらメモして、分かんなかった言葉をメモしていくと、いつかその記憶ができてくる。そういうやり方すると勝負できる。2、3ヶ月かかるかな。

感想(本州)

言語学という学問は、どちらかというと「過去」に焦点を当てた学問だというイメージがありました。言語の起源を研究したり、なぜ人間は言語を話すことができるようになったのかを研究したり・・・。そしてその背景には、「人間は言語学的観点から見て、進化しきっている」という前提があるのではないかと思います。「身体的進化・目に見える進化はずっと昔に完成した。我々は言語を使いこなせているし、これから進化することはない。」というような前提です。だからこそ、私の周りにいる何人かの知り合いたちは「言語学なんか勉強して何の役に立つの?」と聞いてきたのだと思います。「誰でも使いこなせる言語を研究してどうするんだ?」と言いたかったのではないでしょうか?

しかし、今ならば自信を持ってその疑問に答えることができます。なぜならば、私は「デジタル言語学」というものと出会えたからです。

「デジタル言語学は起源を未来につなぐ」

今日の講義の中の一節です。

我々は進化の途中にいる。身体的な進化はないけれども、複雑な社会をどう生きていくかを考えていかなければいけない段階にいます。デジタル言語学を通して、言語の起源を探ることは「人間としてよりよく生きるにはどうしたらいいのか」という「未来」を考えるということが分かりました。進化の過程をひも解くと、たくさんの知恵とヒントを先祖の人たちが残してくれていたことも分かりました。過去を知ることは、未来と真剣に向き合うことだったのです。

【得丸先生の講義を受けて変わったこと】

・何かについて話し合う/考えるとき、言語の定義について細心の注意を払うようになった。

・紙の辞書を購入し、言葉について考える伴走者として参考にするようになった。(辞書に記載されている定義をうのみにせず、あくまでも考える手がかりとして)

・今私たちが生きている土台を作ってくれた研究者・先祖たちに、感謝と敬意の念を抱くようになった。

・「僕たちは何を知らないかを知らない」を心に刻んでおくようになった。

・せっかく地球という惑星に人間として生まれたのなら、言語について考えることにたくさんの時間を捧げたいと思うようになった。

無名人インタビューを通して、得丸先生と出会えたのも何かのご縁であり、神様からの贈り物なのかもしれません。ありがとうございました。またお会いできるのを楽しみにしております!

【編集:本州】

#無名人インタビュー #インタビュー #キリスト教 #言語 #言語学 #ノーベル賞 #人類学 #人類滅亡 #チョムスキー #デジタル言語学 #近代の超克 #西欧近代の誤謬

無名人インタビューへの仕事依頼はこちら!

「に、聞いてみた」マガジンで過去インタビューも読めますよ!

いいなと思ったら応援しよう!