渡辺めぐみ『昼の岸』(思潮社)書評 「命の境界線上に立つ言葉」

渡辺めぐみの第五詩集。そのタイトルは『昼の岸』という。「岸」とは、ある一つの共同体の終わりであり、他界の始まりであり、二つの世界の接点でもあり切断面でもあるだろう。古代から人は、そのような「岸」に立ち、異界からの寄り物を掬いあげ、まれびとの訪れを待ち、あるときは、いま在る身体からの解放を求めて、遠い夢の国に向かって船を漕ぎだしてきたのかもしれない。

本書では、書名が仄めかすように、語り手は、「岸」という、自己や共同体の内部と外部の境界に、いわば日常の裂け目のような場所にたびたび立っている。または、そこからどこかへと出発しようとしている。

日常の裂け目に立つ意志を言葉の核に宿す表題作は、こう始まる。

サージカルステンレスの指輪をはめ直し

少しきついが我慢する

目を開けたまままどろむ

階段の踊り場

灰の斧を手にするたびに

死者たちと交わした小指の数を

窓一面の硬質ガラスから

空に捧げる

対岸のビルでは

昇降機が果てなく動いている

「目を開けたまままどろ」み、「灰の斧」を手にし、「死者たちと交わした小指の数を」「空に捧げる」人は、終わりの見えない闘いの途上にあるのだろうか。

この作品のなかで、語り手は二つの異なる領域の境界である「階段の踊り場」に立ち、「世界の端が燃え上がる日」を思い、「わたしらにできること」を想像し、「運命は既に大地の裂け目に落ちているのではないか」と問いかける。

ここでは、個人を超えた社会というものに対する違和感や憤りは、直接的な出来事として表されてはいない。だが、詩篇の最後に響く「毒を飲むなよ」「毒だけは飲むなよ」という、毅然とした誰かの声からは、この世界の現実がどんな方向へ進もうとも、「個」としての生の倫理を失わないことへの、書き手自身の決意が感じられる。

こうした、現代の社会全体の慣例や思い込みに静かに抗う「個」の倫理がより感じられる一篇として、「口無し川のこと」を挙げられるだろう。

「誰にも信じてもらえなかった人の涙が集まり」できたという「口無し川」は、どんなに毒を注がれてもせせらぎの音を立て続けることしかできず、人はその音を川の悲鳴ではなく殺意とみなし、川を責める。

そしてついには注がれた毒によって魚は弱り、悲しんだ川は、流れる場所を求めて土に染み込み、「口無し川」という名前すらもなくしてさまよう。

そのあと語り手はこう告げる。

「川は愛されたいのではなく

ただ信じてほしいだけなのだと

わかった人の目の中に

川は新しい流れをきっと作るはずなのです

川よ、川よ、

そう言ってやりさえすれば」と。

現代の文明の暴力的な論理によって葬られたかに見える弱きものに向かって、なおも、「川よ、川よ、」と呼びかけること。それがたった一人の闘いであろうとも。こうした、真に生きることを信じる倫理が言葉の芯を支えているからだろうか、本書においては、例えば、生と死や、正気と狂気、清と濁といった二つの世界の境界に立つ語り手はつねに、その両極の事象のどちらをも公平に見つめている。つまり、話者は、この現実社会での常識や慣例にとらわれない視線で、目の前に存在するものに触れてゆく。

武器庫の中で死んでいるのは

魂の煙

その硝煙のさみしさに

ヒクヒクと笑う者がいる

裾を引きずり泣く者もいる

わたしはなおも

一滴の再会のために口を開ける

骨が溶けるまで笑おうね

誰しも溶けるから笑おうね

大陸間弾道弾が見えない彼方をゆこうとも

僕ら わたしら

夕涼みの木蔭のように

つながろう

(…)

明日が溶けるまでには

時間がある

このような一節からもわかるように、語り手は、死者や老いたものたちを忌むのでもなく忘却するのでもなく、いたずらに神聖化するのでもなく、人間の命のあるがままの姿に光を当てるように言葉を重ね、終焉の光景の先へと向かおうとしている。

実際に、いくつかの詩篇には、「追いかけようぜ」(「空 晴れて」)、「ゆこうと言ったようだ」(「指定外区域」)というように、移動の意志を示す言葉が刻まれる。

そしてときには、「すべてが砕け散ったところから/そのとき天を見上げよう/そして囁こう/「おはよう/心肺停止の先へゆきます」」(「鬼百合の咲く頃」)とあるように、すでに「すべて」が、語り手自身の命さえもが失われた場所からも、詩の言葉は再び出発しようとする。

命の果てを思わせる場所には、すべての闘いが終わったあとの「しずか」な世界が広がっているのだろうか。

「しずか」という作品の最後には、「わたしは崩れてゆくのだろうか/生まれてゆくのだろうか/いつまでもしずかに/煙を吐き続ける」と記される。

このように、崩れることと生まれることが言葉のなかで結ばれるとき、そこには安易な諦めを超えた、生への「しずか」な肯定が現れる。

この「しずか」な頷きを希望と呼ぶのか、絶望と呼ぶのかは、読み手に委ねられているとも言えるだろう。

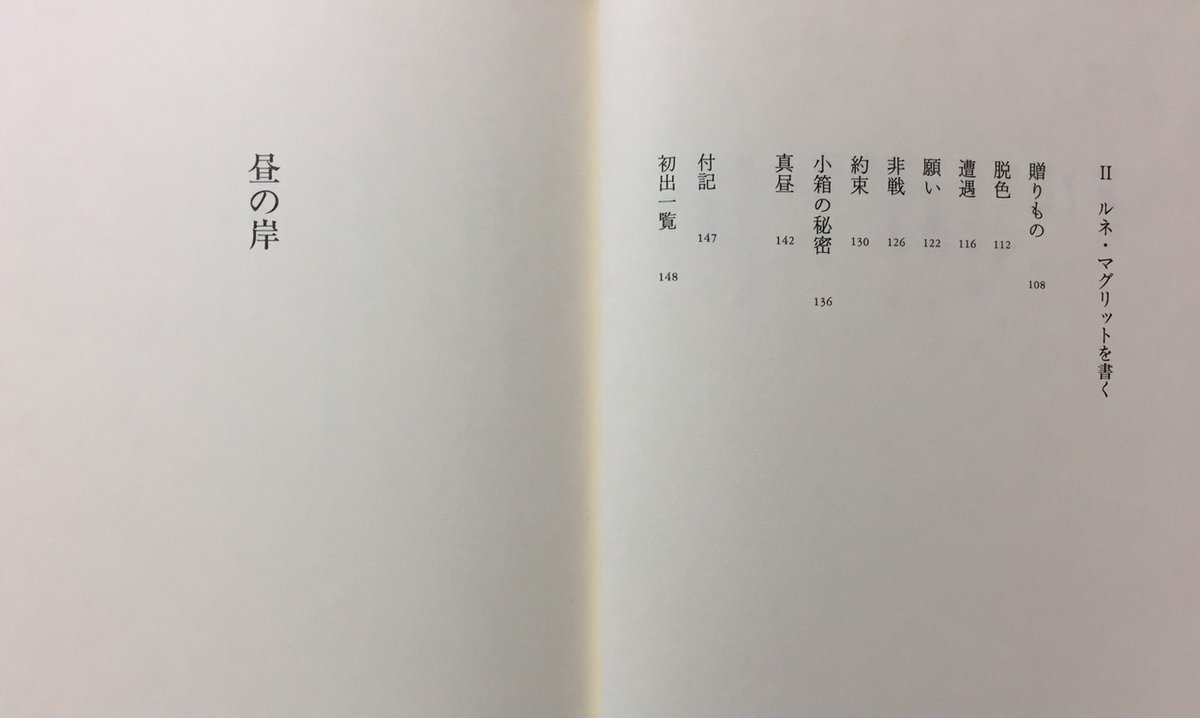

本書の後半には、ルネ・マグリットの絵画からインスパイアされた作品が並ぶ。ここには、一つの寓話とも読める想像世界が鮮やかな色彩と情感とともに表されているが、描かれた光景は、この現実社会の表層を模したレプリカの切れ端ではなく、自律的に存在する一つの世界の一場面として感じられる。

例えば、移ろい続ける現実の出来事や現象を新聞記事風にそのまま写そうとすれば、詩の言葉はとりとめもなく拡散し、薄まってゆく危険性を孕むだろう。

だが、この作品群を読むとわかるように、著者は、マグリットの絵画から読み取った人間の姿を自身の内側にいったん取り込み、その内的な映像を一つの息づく世界としてまるごと俯瞰し、そこに現れるさまざまな人生のエッセンスを抽出し、正確に言語化している。

そうした澄明で柔軟な言葉に触れたとき、読み手は、生きることに対する生々しい体感のリアリティを受け取るはずだ。

この詩人が、これらの言葉のキャンバスを通して私たちに見せるのは、架空のおとぎ話ではなく、現在を生きねばならない人間の悲哀から滴る生命の多彩な輝きではないだろうか。

詩誌『交野が原』88号に掲載された書評を転載(転載にあたり改行位置を修正)。

渡辺めぐみ『昼の岸』(思潮社)の情報は→こちら。