Corgi Engineを勉強中 Part.2〜プレイヤーを表示してみる

Unityで2Dゲームが作れるアセット

Corgi Engineを触ってみています。

前回の記事はこちら

https://note.com/unitymemo/n/n01e6faa3ab66

記事作成時のUnityのバージョンは2019.3.1f1です。

前回の記事でCorgi Engineの最小構成を作成してみました。

現状ではUIは表示されているものの、プレイヤーは表示されていません。

Sceneウィンドウを引いて見渡してみると、

左のほうにUIウインドウのようなものが見え、

右には「Level Bounds」という黄色い枠が見えます。

この「Level Bounds」がステージエリアの範囲のようです。

上と左右の黄色枠外にはプレイヤーは出られない。

下の黄色枠に当たるとプレイヤーは死んでしまう設定になっています。

Level Boundsの設定は空のGameObject「LevelManager」に追加したスクリプト「LevelManager」のインスペクタ上から設定ができそうです。

この「Level Bounds」の欄からステージエリアのサイズや位置が設定できそうです。

Centerが中心位置、 Extentがエリアのサイズになります。

さて、ようやく今回の本題、プレイヤーの設定です。

これもLevelManagerから設定できます。

Instantiate Charactersの項目のPlayer Prefabsのところで

Sizeが「0」になっているのを「1」に変更します。

そうするとCharacterを設定できる欄が表示されました。

今回は

/Assets/CorgiEngine/Demos/Minimal/Prefabs/PlayableCharacters/

に入っている「Rectangle」を使用してみます。

Projectウィンドウの「Rectangle」を先程の

LevelManager→Instantiate Characters→Player PrefabsのElement0に

ドラッグドロップ。

これで設定ができました。ゲームをプレイしてみましょう!

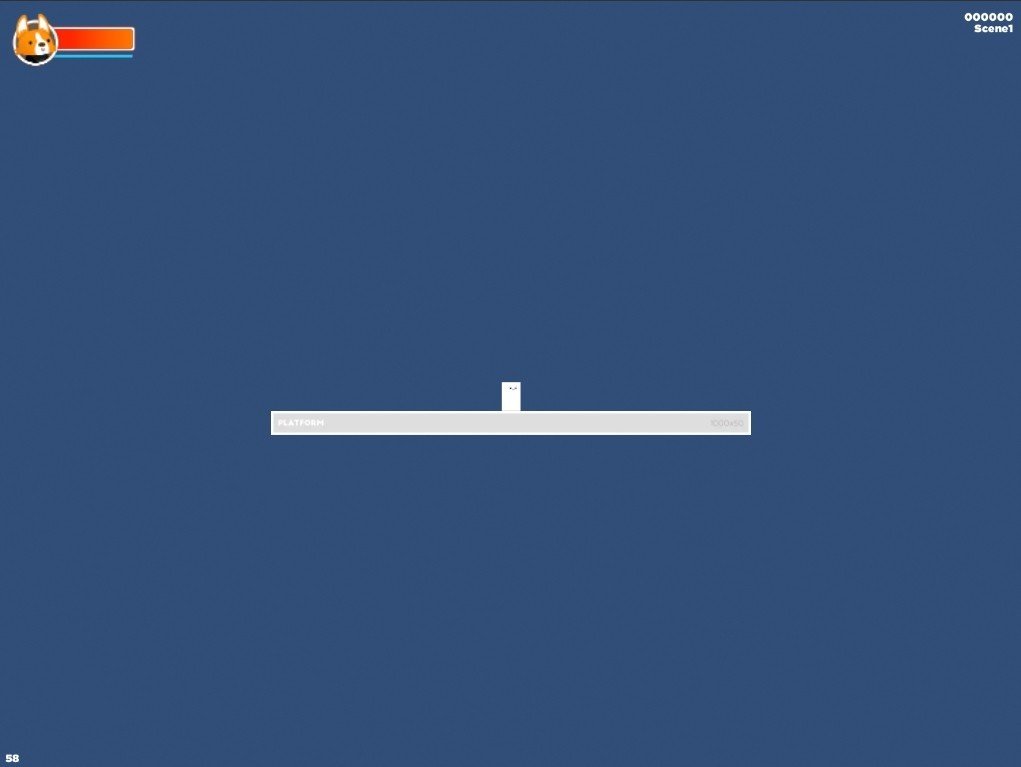

プレイヤーが表示されました。

ただ、床がないので落下してLevel Boundsの底に衝突し、死亡してしまいます。

床を設置してプレイヤーが立てるようにします。

/Assets/CorgiEngine/Demos/Minimal/Prefabs/Platforms

の「Platform1000x50」をステージに配置しました。

再度プレイしてみましょう。

プレイヤーが床の上に立ち、キーボードの「A」「D」で左右に移動、

スペースボタンでジャンプできます。

カメラもプレイヤーを追従してくれますね。

今回はここまでです。