【OAK】藤浪晋太郎の飛躍の裏にあるものとは?

かなり前のことになりますが、7月19日(日本時間20日)、アスレチックスは藤浪晋太郎がトレードでオリオールズへ移籍すると発表しました。今オフにFAとなる藤浪を、プレーオフを目指すオリオールズが、少し疲労の見える中継ぎ陣の強化を目指して獲得した形です。

Thank you, Shintaro Fujinami!

— Oakland A's (@Athletics) July 20, 2023

Wishing you the best in Baltimore! pic.twitter.com/EtyqwrzbLP

アメリカン・リーグの首位を走るチームからプレーオフ進出のための戦力として求められての移籍は、シーズン開幕当初からはあまり想像できませんでした。

V字回復とも言うべき成績良化の背景には何があるのでしょうか。今回はその一端を、データを使って読み解いていこうと思います。

おことわり

文中での推定得点価値とは、以下の記事を参考に作成したものです。ほかの類似指標とは数字が異なる場合がありますが、誤りではありません。なお、基準となるデータは2015年から2023年のものを使用しています。

本記事の内容はあくまで私から見えているものです。事実と異なる点や事実に対する解釈がおかしいように見える点がありましたら何なりとご指摘ください。

また、ごくまれに計算式のミスなどでデータが不正確な場合がありますがご了承ください。もし不備を発見された場合には怒らずにお知らせいただけると幸いです。

それでは本編に入っていきましょう。

先発時代

阪神タイガースからポスティングでのメジャー挑戦を目指した藤浪は推定年俸325万ドル(約4億円)でアスレチックスと契約しました。入団の決め手はおそらく先発投手として起用してもらえることだったと思います。ひとまずは、失敗に終わった先発投手としての藤浪を見ていきましょう。

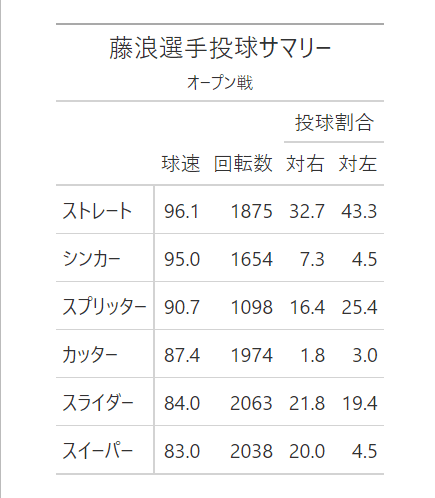

オープン戦

5登板 18.2回 防御率3.86 20奪三振 17四球 被安打7 被本塁打0(対戦打者77人)

藤浪のオープン戦での投球は、レギュラーシーズンでも十分先発として通用しそうに見えるものでした。複数イニングを投げて四死球こそ多いものの被安打は少ない、というような内容の日が続き、オープン戦の被打率ではMLB1位の好成績。

球速や投球割合などを見ると、回転数の低さが気になりますね。ちなみに捕手側から見た変化量は以下の通り。

メジャー球への対応が途上なこともあってか、特に変化球の球質がバラバラなように見えます。正直言ってこの時点ではあまり気にしていませんでした。

球速は十分ローテ上位クラスで、エースポテンシャルですらある、という見方もありました(実際私はそう思っていました)。実際、昨シーズン終盤の安定感あふれる投球から考えるとそれは不可能には思えません。しかし、皆さんも知っての通りメジャーリーグはそこまで甘くはありませんでした。

開幕後

4登板 15回 防御率14.40 12奪三振 12四球 被安打19 被本塁打3

平均打球速度92.3mph SweetSpot%(打球速度8~32°の割合)32.2%

Barrel% 11.5% xwOBAcon .428 ゴロ率40.4%

(対戦打者79人)

初登板は先述のTシャツの配布日である開幕2戦目。初回の投球がピッチングニンジャのツイートに登場するなど、注目度の高さが伺える登板でした。エンゼルスとの対戦は3回に崩れて8失点。6時過ぎに起きたらもう降板していて驚きましたね。

この後3登板で藤浪はリリーフ転向を言い渡されます。契約時にこだわった先発というポジションでの活躍は幻と消えました。先発時代を通して振り返ると、三振は少なく、四死球は多く、Barrelと呼ばれる長打になりやすい打球が多いなど被打球の質は悪いという救いようのないような成績になっています。

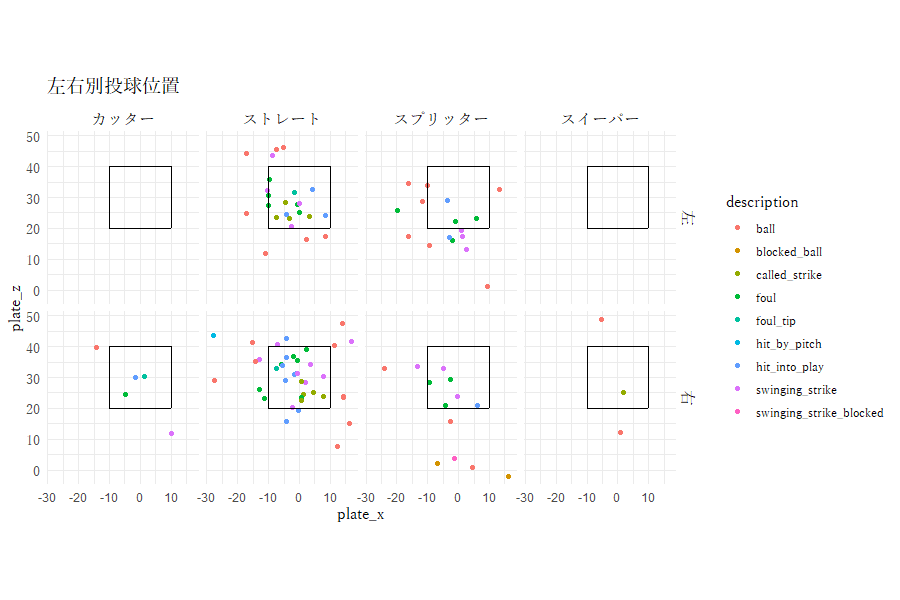

では、何がいけなかったのでしょうか。ひとまず、球速と投球割合、そして得点価値を見てみましょう。

左右どちらの打者に対してもストレートとスプリッターが多い一方で、対右ではスライダーと新しく覚えたスイーパーが第3・4球種として使われて大幅なマイナスを出しています。対左ではスライダーよりやや速いカッターが役に立っています。

続いて変化量を見てみます。

スライダーとスイーパーが中途半端だという印象です。ここで見られるような横変化の小さいスライダーは、もう少し高速化、もしくは小型化しないと有効ではありません。スイーパーも変化量がやや小さいため、ある程度制球されないとあまり効果的になりにくいと思います。

次に、3回までのイニング別の投球割合です。

イニングを追うごとに速球の割合が減り、スライダーやカッターが存在感を増しています。速球とスプリッターの2球種で押すピッチングから変えていって打たれるからと言って、では変えなければいいかと言われるとそんなことはありません。皆さんは「周回効果」というのをご存知でしょうか。これは、対戦するごとに球筋や配球パターンに対してだんだん打者が慣れていき、打たれやすくなるという現象のことです。

周回効果による失点リスクを回避するためには球種を変える、同じ球種構成でも割合をガラリと変えるなどの対策があります。おそらく藤浪は球種構成に変化をつけるためにスライダー系を取り入れているのでしょう。しかしそれで打たれているのではあまり意味がありませんよね……。

次に藤浪選手の速球のリリースポイントをイニングごとに集計した表を見てみましょう。

6回と7回に投げた試合は1試合のみで、この時は比較的リリースポイントが安定していました。これを除けば、イニングを追うごとにリリースポイントが体から離れていく傾向があります。特にスライダー系を増やし始めるイニングでは顕著ですね。スライダー系を投げることでリリースポイントが体から離れて結果的に速球やスプリッターの制球を乱すことになっている可能性が考えられます。

一方で、疲労により肘が下がりリリースポイントが動くという可能性もあり、スライダーだけに制球難の原因を求めるのは良くないということも言えそうです。ついでに全球種のリリースポイントをイニング別で見てみましょうか。

こうしてみるとカッターとスイーパーはほかの球種と比べてやや体から離れた位置からリリースしていて、全体としてイニングごとにどんどん体から離れていくことが分かりやすいと思います。

何はともあれ、イニングが進んで速球とスプリッターの2球種で押せなくなるタイミングで打たれていることは確かですから、球種を減らしても大丈夫なリリーフに転向するというのは妥当な判断に思えます。

リリーフ転向後

~5月22日

10登板 12.2回 防御率10.66 17奪三振 12四球 被安打15 被本塁打0

平均打球速度92.8mph SweetSpot% 32.8%

Barrel% 0% xwOBAcon .377 ゴロ率 36.1%

(対戦打者66人)

リリーフ転向当初は元先発ということでロングリリーフとしての登板が多めでした。先発時代は2イニングは問題なく抑えていたので妥当な判断と言えそうです。この時期の藤浪は三振が少し増えた一方四死球は減らず、しかしBarrelが減るなど被打球の質はいくらか向上していることが上のデータから分かります。

先発時代は対右打者で多く投げていたスライダーやスイーパーが減少。代わりに速球とカッターが増えて、スプリッターは少し減っています。速球の平均球速は0.5mph(0.8km)しか上がっていません。先発時代と比べて、1週間あたりの投球数が大して変わらない、あるいは肩を作る頻度が上がることでむしろ増えているということではないかと思っています。

先発時からの変化をまずは変化量チャートで見てみましょう。

いずれの球種も先発時と比べて変化量が安定しているように思われます。特にスプリッターはより真縦に近い方向に落ちるようになっただけでなく落差がしっかりしたものが増えており、全体的な成績こそ大きくは改善しなかったものの球質の面では確実に進歩していると言えそうです。

この期間の藤浪は「回跨ぎをすると打たれる」と言われていました。では、実際はどうなのでしょうか。私が手作業で集計したデータがこちらです。

1イニング目 失点率8.59 三振率21% 四球率12% 被打率.206(BABIP.333,xBABIPとの差.040)

2イニング目 失点率14.54 三振率17% 四球率27% 被打率.409(BABIP.562,xBABIPとの差.108)

3イニング目 1イニング無失点

またxBABIPは無意味という研究もありますので、参考程度にご覧ください

回跨ぎ前ですらお世辞にも良いとは言えないですが、回を跨ぐと顕著に悪化しているのが見て取れます。リリースポイントについては以下に示すように、イニングを問わずバラバラです。これには日々のフォーム改善の取り組みが影響している可能性があるので信頼できるデータとは言い難いですが、いずれにせよ制球はバラバラなことに変わりはなく、その原因の一つとしてわかりやすいのがリリースポイントの横への張り出しということになるのではないかと思います。下の図でも、先ほどはリリースポイントがかなり大きく横に張り出した時の数値として紹介した数字のあたりの球が多くなっているのが見て取れます。

なんといっても特筆すべきは2イニング目のBABIP(インプレー打率)が異様に高いことでしょう。打席結果からホームラン・三振・四死球を除いた指標であるBABIPが高くなる原因としては主に運が悪いということがよく言われますが、原因はそれだけではない、とする仮説があります。藤浪が打たせたゴロやライナーの中に特に安打になりやすい可能性がある速度・角度の打球が多いというのです。今回はあまりそこについては掘り下げませんが、気になる方は以下をご覧ください。

元々の制球難に加えて、BABIPの高さとそれによってランナーが溜まった状況での焦りにより更に四死球が増えてしまうことによって更にランナーが溜まるという悪循環が「藤浪は回跨ぎに弱い」という結果を作り上げたと見るのが妥当でしょう。

5月27日~6月末まで

13登板 13.2回 防御率3.95 12奪三振 6四球 被安打14 被本塁打2

平均打球速度90.7mph SweetSpot% 24.3%

Barrel% 7.3% xwOBAcon .353 ゴロ率 36.6%

(対戦打者59人)

さて、藤浪選手のメジャー挑戦を失敗だと嘲る声にも聞き飽きてきた頃、藤浪選手に一つの大きな変化がありました。球速が上がったのです。それに呼応するかのように成績も改善し、三振こそさほど多くないものの四死球は微減、打球速度や角度などの被打球に関する数字は大幅に良化。ようやくというべきか早くもというべきか、藤浪は「メジャーで通用する選手」へと成長を遂げました。

これまでと同じように、とりあえず球速や投球割合などを見てみます。

速球の球速が平均で2マイル(約3.2km)上昇。ほぼ160kmになりました。しかし相変わらず特に目立ったプラスになっている球種はありません。対右のストレートは実際の得点価値では大幅なマイナスを記録しており、運の悪い、もしくは期待値指標は低いがヒットになりやすい打球が多かったことが伺えます。

次に変化量です。

速球のホップ成分が少し増しましたね。スピンレートが上昇したことによるものと思われます。球速上昇に合わせて100RPMほどスピンレートが上がったことで、これまでのスピードで押しているだけのような状態から少し進歩しました。

ついでに、スライダー系を多く投げているのでここまで課題として挙げていたリリースポイントも見てみます。

スライダー系が多く対右では体が横振りになっているかと思いきや、むしろ逆の傾向が見られています。打者の左右によって立ち位置を変えていたのか、わざと左右で腕の角度を変えていたのか、はたまた対右の方が対左より縦振りで投げる意識ができていたのか、この中のどれでもないのかは本人に聞かないとわかりません。

最も大きなマイナスを出しているのは対左のスプリッターですね。少し詳しく見てみましょう。

ストライクゾーンスイング率 100%

ストライクゾーンコンタクト率 75%

ボールゾーンスイング率 14.3%

ボールゾーンコンタクト率 0%

実は11球しかないのでパーセント系の指標を出すのってあまり意味ないんですよね。ただ、ボールゾーンの球を振ってもらえていないことは明らかです。その原因は投球位置、つまり有効な場所を狙って投げるための制球力がなかったことに起因するのではないでしょうか。

上の図からわかる通り、対左のボールゾーンではアウトコース高めなどの抜けたようなコースや叩きつけるようなボールが多いです。これらは打者に振ってもらえておらず、マイナス要因となっています。

ストライクゾーンに入った球はスイングされ、真ん中に入ったものはホームランにされています(よりにもよって2021年までアスレチックスの主砲だったマット・オルソンにです)。

Welcome back 💪

— Bally Sports: Braves (@BravesOnBally) May 30, 2023

Three home runs in two games for Matt Olson. pic.twitter.com/sx49iW1SSP

速球は期待値以上にヒットになり、対左では重要な球種になるはずだったスプリッターがなかなか思ったところに制球できていない中でこの成績を残しているのは立派と言えるでしょう。

7月~移籍まで

7登板 8回 防御率2.25 10奪三振 0四球 被安打4 被本塁打2

平均打球速度90.3mph SweetSpot% 23.5%

Barrel% 6.3% xwOBAcon .307 ゴロ率 43.8%(対戦打者27人)

ついにメジャー最強クラスのリリーフが降臨したようです。おめでとうございます。サンプルサイズとしては小さいとはいえ、K%は37、四球なし、打球速度は相変わらずとはいえいい角度で打たれた打球も少なく、被打球成績の面でも抜群。結果としては文句のつけようがありません。

ストレートとカッターに打者の左右に応じて他球種を混ぜるスタイルからストレートとスプリッター中心のスタイルにモデルチェンジ。球速は前の期間から引き続きとても高い値で推移しています。さっき書くのを忘れましたが、これは今シーズンメジャーで100球以上投げた投手の中で5位に相当する数字です。

変化量の方も見ていきましょう。

わずかではありますが、速球の横変化量が減少。カッターの横変化も減少しています。一般に投手の球種の変化方向は投球時の腕の角度と関係すると言われていることから考えると、藤浪選手はこの期間、それまでよりも真上に近い角度から投げていたのではないかという仮説が立ちますね。検証してみましょう。まずはリリースポイントの図から。

違いは一目瞭然。映像を見るにプレート上での立ち位置を変えたわけでもなさそうですし、単純にリリースポイントがより真上寄りになっていることがわかります。さて、どれほどの効果があったのか実際の投球の位置を見てみましょう。

ストライクゾーン近辺や低めのボールゾーンへの球が多く、安定しています。まれに大きく外れる球がありますが、それよりもストライクゾーンに入る球の多さが目につきます。

100球あたりでの得点価値を見ると、以下のようになります。

速球は60%近い割合でストライクゾーンに投げ込まれており(リーグ平均では50%)、しっかりカウントを作れています。ストライクゾーン内では特段空振りを多く取れているわけではありませんが、見逃しやファウルでカウントを取ったり、打たせてアウトにしたりと有効に使えています。

ストレートはボールゾーンでもスイング率が対左で30%、対右では44%(リーグ平均で27%)とスイングを誘えており、50%以上の高い空振り/スイングを記録。スプリッターも対左ではボールゾーンでスイングされた球がすべて空振りになるなど、決め球として申し分ない働きでした。

これだけ威力のある球をストライクゾーンに投げていれば、好成績を残さない方がおかしいくらいです。ちゃんと結果に表れてよかった。

新たな挑戦

移籍後の投球データ

12登板 12回 防御率6.00 13奪三振 9四球 被安打6 被本塁打2

平均打球速度87.1mph SweetSpot% 26%

Barrel% 10.7% xwOBAcon .315 ゴロ率 46.4%(対戦打者52人)

移籍後、藤浪選手は新たな挑戦をしています。それはスライダー系を増やすこと。移籍後3登板目あたりからまずカッターの割合を増やし始めました。数週間経ち、今のところは完璧とまではいかないもののある程度コントロールできているように思います。今後はスイーパーでも同じように他球種との両立を目指して取り組んでいくのではないでしょうか。

現状の成績を見ると、カッターやスイーパーを試した弊害で打たれているように見えます。実際、今回は詳しく分析することはしませんが、制球を乱して失点した試合ではどうしてもスライダー系、特にスイーパーを投げてから崩れているという印象が拭えません。

失点した試合とそうでない試合で、スイーパーは投球割合において3%しか変わらないこともあり(6%と3%)、決して「スイーパーを投げたら崩れる」というほど単純な図式ではありませんが実戦で問題なくスイーパーを使いこなすには時間がかかりそうです。

球種構成を変える狙いは?

上で書いてきたように、藤浪選手はスライダー系を投げたときにリリースポイントが横に張り出し、体の回転が横振りになって左右にボールが散らばり荒れる傾向にありました。なぜそのような課題があるのが分かっているにも関わらずオリオールズは藤浪にスライダー系を投げさせるのでしょうか?

答えは、もちろん投球の幅を広げたいからでしょう。速球が質の面で圧倒的でない分、速球とスプリッターだけでは打たれてしまう場面も多くあります。そういうときにカッターやスイーパーがあると、球速帯と変化量の両面で幅が広がり、打者は狙い球を絞りにくくなります。これにより、より支配的で安定したピッチングができるようになるのではないかと思います。

しかし、私は投球の幅を広げることの狙いはそれだけではない可能性もあるのではないかと考えています。カッターだけだとただリリーフとしての能力が上がるだけかもしれませんが、スイーパーまでマスターすれば、チーム状況によってはプレーオフで先発やいわゆる第2先発的なロングリリーフの機会があるかもしれません。

スライダー系で球種の幅を広げることで、中継ぎでより安定した投球をするだけでなく起用法にも幅を与えることが可能になります。そして藤浪選手個人としては、来年以降は本格的に先発への再挑戦も視野に入れることになるかもしれませんね。

終わりに

長くなりましたが最後までお読みいただきありがとうございました。藤浪選手はかなりのステップアップを再建中のアスレチックス特有の豊富な出場機会を活かしてものの数か月という短期間で成し遂げたということが多少なりとも伝われば書き手冥利に尽きます。

もし良ければフォロー、スキ、Twitterのフォローもよろしくお願いします。また次の記事でお会いしましょう。進化を続ける藤浪選手の前に、メジャーリーグでの輝かしいキャリアが広がっていますように。それでは。