トレーニングの質を高めるRPEとRIR

近年、パワーリフティング界隈で「RPE」というワードを頻繁に目にするようになりました。このRPE、使いこなせばトレーニングクオリティー向上に非常に有効なツールです。ざっくりとした説明はネットで検索すればたくさん出てきますが、今回はRPEについてちょっと細かい部分まで見ていきたいと思います。RPEにあまり馴染みのない方向けですね。使いこなしている方には物足りないかなという感じ。

それではスターッ!

■ RPEとRIR

まずRPEとは自覚的運動強度or主観的運動強度というものであり、英語のRating of Perceived Exertionの頭文字から来ています。簡単に説明すると「その運動がどのくらいキツかったか」を数字で表したものです。スウェーデン人のGunnar Borg氏が提唱し、疲労度を6~20のレベルで表すBorg Scaleが考案されました。

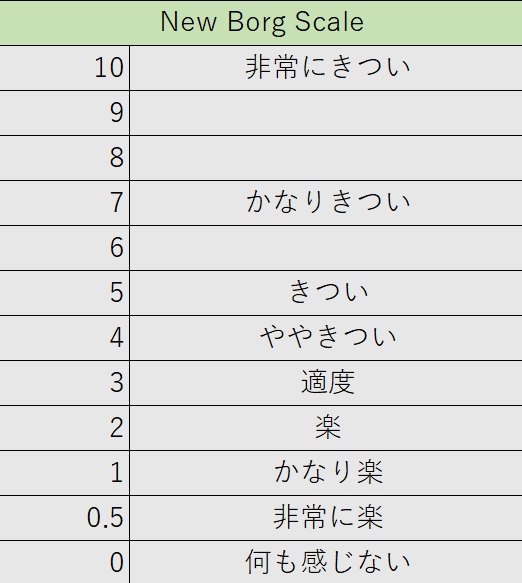

これは数値を10倍するとその運動時の心拍数に近い値が出るよう作られています。そしてその後Borg Scaleを改変したNew Borg Scaleが考案されました。これは0~10の数字で表され、10倍した値が最大努力(能力)に対して何%であるかを示しています。

このRPEは様々なスポーツ現場やリハビリの場で使われています。そして、パワーリフティング界においてもこのツールが使われ始めます。

アメリカのパワーリフター兼パワーリフティングコーチであるMike

Tuchscherer氏がウエイトトレーニング(パワーリフティング)に応用したことで広まっていきました。

この指標ではあと何回出来るかによってRPEの数字が決められています。

RPEと似たような指標でRIRというものがあります。Reps In Reserveの略でありセット終了時にあと何レップ出来るかという意味です。パワー的なRPEと比べると

RPE10=0RIR

RPE9=1RIR

RPE8=2RIR

となります。

■ RPEと%1RMのメリットとデメリット

ではなぜRPEという考え方が流行っているのでしょうか。%1RMを基にした考え方と比較しながらメリットデメリットを考えてみましょう。

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?