浮腫についてもっと知ろう

みなさま、こんにちは和歌山で作業療法士をしている

宇治です。

今回は論文から、アウトプットさせていただきます。内容は【浮腫についてもっと知ろう】ということで、浮腫は日常生活でもみられる症状です。

正直に話すと浮腫はまだ解明されていないことがある!しかし、リハビリ職はもちろん医療職の方は、どうすれば改善できるのかを解剖・生理学的知見を踏まえ、介入方法を考えていくことが重要です。

はじめに

浮腫は、さまざまな要因でみられる症状であるので、 その治療においては原因治療が原則です。

浮腫の定義

Starlingの法則

通常では、血管は分子量が小さい水や電解質は通しますが, 分子量が大きい蛋白質は通さない半透膜の性質を持っています。また、組織(間質)と血管内物質の交換という非常に重要な働きをしているのは毛細血管のみで、この間の水移動には Starling の法則により、静水圧と膠質浸透圧の差によって決定されています。血管外への水を押し出す力である静水圧と血管内へ水を引き寄せる膠質浸透圧の関係を表したものである。動脈側の毛細血管では“静水圧> 膠質浸透圧”となるため間質側へ水が移動します。静脈側の毛細血管では“静水圧<膠質浸透圧”となるため、血管内に水が移動することとなります。つまり、毛細血管領域全体における水分移動が“静水圧>膠質浸透圧”となれば間質に水が過剰に貯留した状態となり浮腫になります。ただし Starling の法則を考える時に、リンパ管による回収系のはたらきを考慮していないことも多いため注意が必要です。

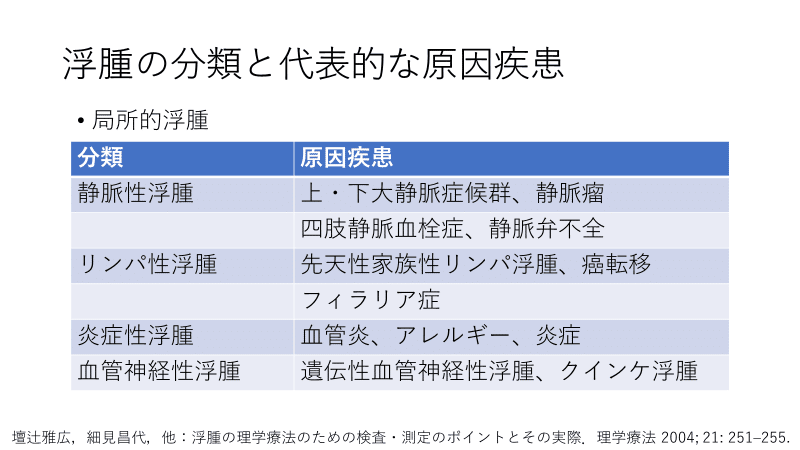

浮腫の分類と代表的な原因疾患

浮腫の評価

評価をする時に最初にすることは、全身性なのか局所性なのかを視診・触診で評価する必要があります。

触診時には浮腫が圧痕性なのか、非圧痕性なのかの確認を行う必要があります。圧痕の確認は、脛骨前面や仙骨、前頭部など、骨が皮下にある部位を母指で 10 秒以上長く圧迫し、視診のみならず、触診で圧痕を確認しましょう!圧痕後の回復時間の観察も重要です。圧痕の回復時間が40秒未満である。fast edema は、低アルブミン血症(血清アルブミン値£2.5 g/dl)に伴う血漿膠質浸透圧の減少による浮腫において 認められる。一方で、圧痕の回復時間が 40 秒以上であ る slow edema は、毛細血管の静水圧の上昇による浮腫に おいて認められる。全身性浮腫の場合、血圧、脈拍、呼 吸数などのバイタルサインのほか、呼吸音、心音、腹部膨満(肝腫大の有無や腹水の有無)に注意して所見をとりましょう!特に血圧の評価は重要です!小児の年齢 別基準に照らし合わせ評価を行いましょう。局所性浮腫の場合は、外傷・熱傷・刺虫痕の有無・熱感・圧痛などの所見がないか浮腫部を観察しましょう!

全身性浮腫と判断した場合には,肺水腫の有無・胸水・ 腹水・心囊水の有無など、浮腫の程度の評価のため、胸部や腹部単純レントゲン検査や心臓,腹部超音波検査を行う必要があります。もしくは確認するようにしましょう! 原因疾患の検索のため,特徴的な身体所見の有無なども考慮する必要があります。腎性浮腫については,尿検査を実施し,血尿や蛋白尿の有無,蛋白尿がある場合には高度か軽度か,高度の場合には,ネフローゼ症候群の診断基準を満たすかどうかを確認する.尿検査で異常が認められない場合には腎性以外の原因が考慮される が,稀に尿所見が陰性あるいはごく軽微な異常をもつ,いわゆる腎外症候性腎炎の症例も存在するため注意が必要です。尿所見異常が軽微でも原因不明の 高血圧を認める場合には、血液検査で電解質や血清補体価などを確認する必要があります!

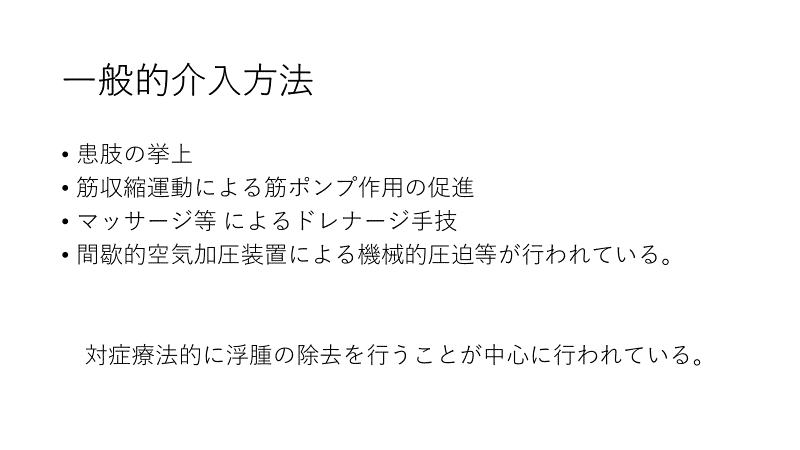

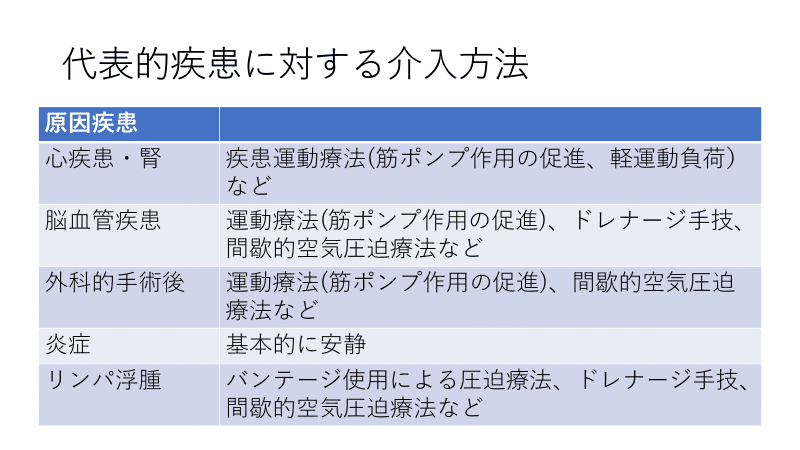

介入方法

臨床では、上記で説明した内容だけでは不十分です。浮腫は複合的な要因で発症していることが多いため、アセスメントを図りながら、改善策を練る必要があります。

以上になります。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

いいなと思ったら応援しよう!