バスの車掌さんと消えた切符

バスといえば、ボンネットバスが主流だった。乗降のドアは一つで、そこには車掌さんがいた。昭和40年代前半くらいまでは、路線バスには女性の車掌さんがいましたね。その後、ワンマンバスが当たり前になって、バスの車掌は、消えた職業となりました。

幼い私がバスに乗る時と言えば、お盆と正月に、父と一緒に祖父のうちに行く時だけだった。普段は見ることのない車掌さんの仕事を見るのが楽しみだった。

バスのドアの開け閉めは車掌さんが手動で行い、発車する時には「発車、オーライ」と運転手に言っていた。ドアのステップの右側が車掌さんの立つ定位位置だった。

乗り込むと、今風にいえば黒いポッシェットを首から下げて、「どちらまでですか」と尋ねて、切符を売っていた。切符にはパンチで穴を開けて乗客に渡す。

あのパンチで切符に穴を開けるのを、やってみたくてしょうがなかった。ある時、村祭りの縁日で、切符とパンチのおもちゃセットが売っているのを見たことがあった。

バス停ごとに、「次は、〇〇です。お降りの方はお知らせください」とか言っていた。降車のボタンなどはなく、降りたい人は手を上げたり、言葉で車掌さんに降車を知らせていた。

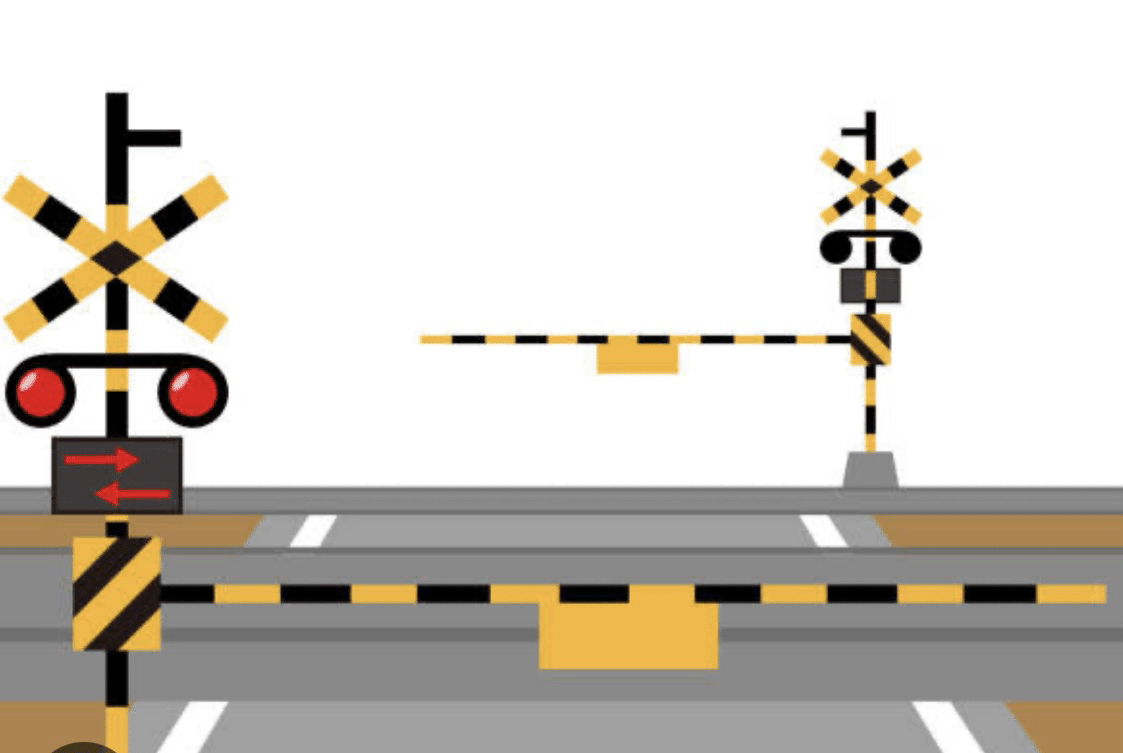

踏切があると、車掌さんは手前でバスから降りて、踏切の安全を確認して自分が先に踏切を横切り、それから運転手に合図を送って、バスが渡りきったところで、バスに乗ってきた。

私は、ずいぶんまどろっこしいことをするものだなあと思って見ていましたが、念には念を入れた安全確認だったのでしょう。おそらく法令でそのように横断するように義務付けられていたのだと思います。

バスが狭い場所を通る時には、車掌さんがドアを開けて、接触しないか確認しながら、運転手に「オーライ、オーライ」と言っていた。また、バスが営業所でバックする時も、バスを降りて、ピッピーと笛を吹きながら、バスを誘導していました。

祖父の家に行くときは、終点のバスの営業所まで行くので、営業所に並んだバスや運転手さんたちのことも観察していました。

運転手さんたちは、とにかくタバコを吸っていましたね。吸い殻はバケツに捨てていました。私はバケツが灰皿代わりになることに、妙な感動を覚えたことがあります。

あるとき、私はバスに乗ってしばらくして、しっかり手に握っていた切符が消えたようになくなってしまったことがありました。確かに切符を切ってもらったのですが、気がついたら手にないのです。座席のまわりや床を探しましたが、見つからずじまいで、父に言ったら「バカだな」と一言。

降りる少し前に、車掌さんにドキドキしながら切符をなくしたことを伝えると、あっけなく、見つけてくれたのです。切符は私のズボンの裾に挟まっていたのです。ダブルの裾の隙間にぴったりと切符が挟まっていました。その時の車掌さんの、良かったねと言っているような笑顔は今でも覚えています。

昭和30年代までは、バスの車掌さんは注目される職業だったのでしょう。私が心酔する小津安二郎監督の遺作となった「秋刀魚の味」(昭和37(1962)年)には、次のようなシークエンスがある。

娘(岩下志麻)の結婚を心配する父(笠智衆)が、大学生の息子(三上真一郎)に、お姉さんには好きな人がいるのか尋ねると、息子は「いるだろう、俺だっているもん」と答える。名前まで知っているという。父親がびっくりすると、いつも乗るバスの車掌さんだと白状する。車内にある名札で覚えたのだろう。

この大学生は恥ずかしくて、車掌さんに声をかけることはなかっただろうけど、車掌さんのいる時代の路線バスは、コミュニケーションが存在していた場所だったと思います。むしろ乗り合いバスと呼んだ方がぴったりかもしれませんね。