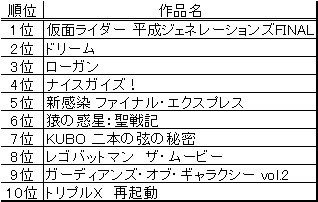

2017年総決算!シネマトップ10

別に誰かに頼まれたわけでもないのに、この時期になると頭を悩ませることになる問い。1年の総決算として、何度劇場に通い、どれだけの作品を鑑賞できたのか。その作品群の中から、独断と偏見で選んだ個人的2017シネマトップ10を絞りだしました。どうぞ、よしなに。

対象作品

選考対象は、私が2017年内に劇場で鑑賞した、国内2017年公開作品に限らせていただいております。昨今はNetflix等の動画サービスでも配信専用映画が登場しつつある現状ではやや見直すべきルールかもしれませんが、それは翌年以降考えます…。

以下、2017年劇場鑑賞回数と作品名をまとめたものになります。今回の選考対象外の作品は灰色セルになっております。

惜しくも100の大台には届きませんでしたが、今年も結構な回数劇場に駆けつけておりました。別に意識したわけではないのですが、邦画をほとんど観ておらず、洋画の、それもシネコン受けするシリーズもの、大作ばかり好んでいるのが一目瞭然です。これは反省すべき態度ですね。あと、何回『シン・ゴジラ』観たら気が済むのこの人…。

それでは、ベスト10を順に発表します。

10位 『トリプルX 再起動』

危険な場所でのスケートボードやパルクールなどの「エクストリームスポーツ」をスパイ映画に持ち込んだ2002年の意欲作『トリプルX』が、まさかの復活を果たしました。007のような従来のスパイのイメージを覆した、過激なアクションと筋肉で有無を言わさぬ大味大作だったものの、主演降板により2作目が興業的に苦戦し、いつしか忘れ去られた無念のシリーズ。

その再起動を促したのは、当時降板した張本人こと、ヴィン・ディーゼルその人。『ワイルド・スピード』シリーズの主演とプロデューサーを兼任し、2017年度最も稼いだ俳優第3位まで登りつめた彼は、その成功体験を『トリプルX』にそのまま持ち込みました。

キャラクター同士の関係性を重視した見せ場、常にインフレを続けるアクションの密度とスケール、ファンサービス的な客演など、『ワイルド・スピード』シリーズの人気の秘訣を踏襲しつつ、しかし見た目のエクストリームさは引けを取らないレベルにまで昇華されています。アクションは一級品ですが、その他の要素についてはことごとく粗雑な辺りも微笑ましい共通点。

さて、この手のジャンルは「たのしい」が個人的な評価基準ですが、その点でいえば本作はトップクラスの娯楽作。冒頭から人工衛星の落下、ネイマールのカメオ出演、ドニー・イェンのダイナミック不法侵入などなど、荒唐無稽の度合いは最初からクライマックス。危険を顧みないアウトローの集団がコンセプトのトリプルXだが、DJやスタントマンがいるスパイチームなど前代未聞。バカとパリピが世界を救う、と言えば、本作のただ事ではなさが伝わるでしょうか。

曲がりなりにもスパイ映画なのに、頭脳戦は皆無という開き直りで見事な再起動を果たした本シリーズは、早くも続編が決定。ヴィン兄貴の手腕の確かさにも驚きつつ、さらに豪華に、さらにバカになった次回作に向けて、何度も見返したくなる鮮やかなリブート。

9位 『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー Vol.2』

どんどん拡大を続ける「マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)」の中でも、古き良きスペースオペラをフレッシュなビジュアルで現代に復活させた異色作『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』は、いつしかアメコミ映画史に残る屈指の人気シリーズに成長しました。その全世界待望の続編は、またしても”Awesome!!”な出来栄えの快作。

銀河の賞金稼ぎとして今日も今日とて宇宙怪獣を退治したピーター・クイルとその仲間たちだが、メンバーの一人(一匹?)であるロケットが依頼主からとあるモノをくすねたばっかりに、追われる身となってしまう。危機に瀕した彼らを救ったのは、ピーターの父親を名乗る謎の男だった―。

ならず者たちが肩を寄せ合い、文字通り痛みを分かち合いながら銀河を救う姿を描いた前作から3年。比べ物にならないほど高まった期待値を前に、ジェームス・ガン監督は観客が望む作風をしっかりと保持しつつ、ちょっぴり悪趣味な笑いのセンスで“トロマ魂”をフィルムに刻み込んでいます。劇中で使用される80’sヒットソングの歌詞と物語のシンクロも健在で、より深く掘り下げたくなってしまう小ネタが満載なのも『ガーディアンズ~』シリーズの醍醐味である。

ところで、銀河を舞台にした冒険譚で、父と子の葛藤を巡るドラマといえば、当然『スターウォーズ』です。今作では、主人公ピーターに秘められたある力の存在や、彼の父を名乗る男エゴ(演じるのはカート・ラッセルだ!)との関係性を見るに、かの有名な先駆者をモチーフにしているのはおそらく意図的なもの。ただし、ピーターが最後に選んだ行動は<フォース>を巡る物語への一種のアンサーとも取れ、個の才能よりも群の結束を信じぬく選択こそ『ガーディアンズ~』ならば大正解です。

さらに、ピーターのもう一人の父親にあたるキャラクター、ヨンドゥとの掛け合いも涙腺を刺激します。彼もまた後ろ暗い過去を持ち、広義の意味での“正しさ”とは正反対のアウトローですが、土壇場では気高さや良心を発揮。銀河という壮大な舞台で繰り広げられる、いたって普遍的な親子の絆を、感傷的になり過ぎない塩梅で描く。なんと手際が良く上品な仕上がり。ラストに押し寄せる感動と笑いの見事なバランスの着地に、いよいよジェームス・ガン一派への信頼は揺るぎないものとなりました。

8位 『レゴバットマン ザ・ムービー』

空前の『アナ雪』ブームに日本も沸いた2014年。その片隅でひっそりと公開され、口コミで評判は伝わるも大ヒットには恵まれなかった隠れた大傑作『LEGOムービー』。その第2弾は、みんな大好きバットマンをフィーチャーした一作です。

本作はその名の通り、登場人物や世界観全てがレゴブロックで形成された、レゴの世界で展開されるバットマン・ムービー。ブルース・ウェインやジョーカー、アルフレッドといった主役格のキャラクターはもちろん、実写映画シリーズでは中々お目にかかれないマイナーなヴィラン(悪役)も多数登場。さらに、版権の壁を越えてキングコングや『ロード・オブ・ザ・リング』のサウロンなどの著名キャラクターもカメオ出演。さながらおもちゃ箱をひっくり返したような賑やかさが、このシリーズの醍醐味と言えます。

一方で、カオスな映像に隠されたストーリーは、非常に興味深いものでした。レゴを用いたバットマンの「パロディ」という立場を逆手に取り、本作はバットマン=ブルース・ウェインを客観的な視点で見つめなおし、再定義するという荒業を披露。さびしがり屋で傲慢、他者と適切な距離感を維持できず、恋をしても上手くいかない。その出自ゆえに大人になりきれなかった存在として、キャラクターの心の奥底に隠された最も脆い部分を、それとなく抉り出すような大胆さを感じさせます。

また、過去作でも繰り返し描かれた「正義と悪の鏡像関係」にも、触れる一面もあります。悪を正すバットマンが、その実悪者がいなくてはウィジランテ(自警団)ではいられないという、アイデンティティにも根付いた永遠の問いにも言及し、過去の様々なバットマン作品の総括としても本作は特筆すべき輝きを放ちます。

バットマンというキャラクター、ひいてはアメコミヒーローものへの批評性を織り込んだ奥深いストーリーが、ちょっぴり毒っ気のあるオフビートギャグを交えコミカルに描かれる。子供向け3DCGアニメ映画に見せかけて、その実態は実写映画シリーズに負けないほど深く濃密にバットマン=ブルース・ウェインを掘り下げた、愛のある作品です。

7位 『KUBO 二本の弦の秘密』

ストップモーション・アニメの名手「スタジオ・ライカ」が日本を舞台に描く最新作。その映像表現の豊かさと製作秘話の壮絶な苦労にひたすら驚かされつつ、“物語”というものについて極めて前向きな批評が込められたストーリー、アニメという文化の本質を突いた主人公の設定が重層的に折り重なった奇跡のような出来栄えに、冒頭からエンドロールまで涙涙の一作です。

詳細は別ノートにて、お読みいただければ幸いです。

6位 『猿の惑星:聖戦記』

SF映画の金字塔『猿の惑星』のリブート3部作の完結編。いかにして地球が猿の惑星に変貌するのか、その真実が明らかになります。

本シリーズは観客の感情移入を人間側ではなくエイプ側に誘うことに全力投球しており、モーションキャプチャーやCG技術の進化やエイプ役者の迫真の演技により、その到達度は3作中でも最も高い水準に位置しています。人間の蛮行に怒り、エイプの犠牲に泣く。観客のエモーションが猿側と連動するよう周到に計算された構造に、まず驚くしかありません。

シリーズを主導してきた猿のシーザーの物語も、本作で終焉を迎えます。投薬実験されたチンパンジーの子として産まれ、人類と同等の知能を得るも、育ての親との別離、屈辱を受けたことで覚醒する『創世記』、エイプの主導者として、父親としての使命を背負いながら、同時に同族殺しという“原罪”の十字架をも負うことになる『新世紀』を経て、ついに人類との全面戦争のために行動を開始するシーザー。いつしか英語を完全に習得し、武器を手にしたその姿は、忌まわしき人間とどう違うのでしょうか。本作の中盤まで、シーザーは人間と同等の存在まで“堕ちて”います。

片や人類も、その人間性を失う一歩手前まで追い詰められます。発話機能の消失という退化を目の前に、エイプを奴隷化し壁の中に籠ることを選択します。強制収容所を思わせる壁内の要塞に響き渡るアメリカ国歌……。かつて人種差別のメタファーとして読み解かれてきた『猿の惑星』という作品の持つ批判性、寓話性が本作では前面に描かれ、人類の悪しき歴史を踏襲することで前述の感情移入の矢印を誘導すると共に、シーザーのその後を暗示するかのようなショッキングな描写が続きます。

エイプ対人間。その尊厳を賭けた悲しい闘いを制したのは果たしてどちらか。その結末は、シーザーの一生を描く顛末として考え得る限り最高の選択でした。人間や猿の枠組みを超えた、神話的象徴としてのシーザー。誕生から見守ってきた観客にとって、これほど誇らしく幸せな結末があったでしょうか。三部作の締めとして完璧すぎるエンディングに、胸を締め付けられました。

5位 『新感染 ファイナル・エクスプレス』

時速300キロメートル以上で走行中の高速鉄道の車内で、突如発生したパンデミック。ゾンビと化した乗客から逃れるべく緊迫のサバイバルに挑む生存者の姿を描いた、韓国発のパニック映画『新感染』は、信じられないようなダジャレ邦題とは裏腹に、とても骨太な一作。

本作もまた数多のゾンビ映画のお約束を踏襲しつつ、新幹線という舞台活かしたフレッシュな見せ場が大きな魅力になっています。攻める側も守る側も等しく一直線の攻防、群体として襲い掛かる感染者を前に、生存者側も後には引けない一点突破に挑む。また、偶然乗り合わせた一般人という属性上、銃火器の扱いに長けたキャラクターがいないことも緊迫感を煽ります。頼れるのは己の体のみという状況下で、時には感染者の習性を利用し戦闘を回避するなどの知恵を見せながらなんとか凌いでいく様は非常にスリリング。

さらに見逃せないのが、観客の感情移入を誘う的確な演出に裏付けされた人間ドラマ。主役格となる3組の男女にはそれぞれ父娘、夫婦、同級生という関係性が配置され、守る者のために否応がなく最前線に飛び込まざるを得ない状況に導かれていく。また、名も無きキャラクターにも強烈な個性や印象的な台詞が用意され、「この人には生き残ってほしい」と観客に想起させる強い説得力。その上で容赦なく選別される生存と脱落の線引きに、こちらは固唾を飲んで見守るしかない。

しかもその線引きには一部を除いてある法則が隠されており、寓話・教訓としても強烈な余韻を残す本作。ゾンビ映画なのに「泣ける」という前評判に偽りはなく、パニック描写も人間ドラマも濃厚で隙がない。使い古されたゾンビ映画というジャンルに、新たな風通しをもたらした傑作として、ナメてた人にこそ勧めたい一本です。

4位 『ナイスガイズ!』

シングルファーザーで酒浸りの私立探偵マーチは、腕の立つ示談屋ヒーリーとコンビを組み、失踪した少女の捜索をすることに。そこへマーチの13歳の娘ホリーも加わることになり、3人で捜索を続ける。しかし、簡単に終わるはずだったその仕事は、やがて1本の映画にまつわる連続不審死事件、さらには国家を揺るがす巨大な陰謀に直面する―。

自動車産業とポルノが隆盛を誇った70年代アメリカを舞台に、80年代アクション大作のノリを持ち込んだドタバタ推理劇『ナイスガイズ!』は、常に不謹慎の香りが漂う新たなノワールの傑作です。何せ監督・脚本は『リーサル・ウェポン』『ラスト・アクション・ヒーロー』などの脚本を手がけたシェーン・ブラックで、本作に見られるダーティな大人と利発な子どものバディ(相棒)、不謹慎なギャグ等は彼の十八番。主に人の死や死体への扱いに対する軽薄さが招く二次災害の数々は、観客の倫理を飛び越えて笑いを誘います。

その度を越した悪趣味コメディを支えるのは、『ラ・ラ・ランド』の大ヒットで日本での知名度も急上昇のライアン・ゴズリングと、暴れん坊名優ラッセル・クロウ。そしてまだ16歳の期待の新星、アンガーリー・ライス。特にマーチを演じるライアンは、女々しい裏声とバスター・キートンばりに体を張った演技で笑いを連発。従来のパブリックイメージとは正反対のキャラクターも嬉々として演じてみせる姿は、新たなファンを生むに違いない。

一方のラッセル・クロウが演じるヒーリーは、彼の大柄で粗暴なイメージをそのまま投影したようなキャラクターだが、同時に優しさと思慮深さも兼ね備えており、幼きホリーの前では“善き人”の一面を覗かせます。もう一人のMVPことアンガーリー・ライスも、歳相応の可愛らしさと好奇心旺盛な一面が光る中、車の運転が妙に似合うインモラルなキャラクターを熱演。作中最も良心に溢れた人物として、本作が示すテーマを見事に体現してみせました。

芸達者な役者と悪ノリ上等な脚本、何気ない日常会話が後に活きるギャグセンスがとにかく秀逸で、事件解決のプロセスも鮮やか。いかがわしい画面とは裏腹に上質な作りの一作で、観賞後の満足度も申し分ない。すぐさま続編希望の隠れた傑作。

3位 『LOGAN』

特殊能力を持つ新人類「ミュータント」の活躍を描くマーベルの人気コミック『X-MEN』。その映画化シリーズの最新作は、一つの時代の終焉を感じさせる、渋い味わいのノワール。映画シリーズの事実上の主役であるウルヴァリンをフィーチャーしたスピンオフの第3弾にして、1作目からシリーズを支え続けたヒュー・ジャックマンとパトリック・スチュワートの卒業作でもある『LOGAN』。

ミュータントが絶滅の危機に瀕した2029年の近未来を舞台に、自身もまた不老不死に近い回復能力(ヒーリング・ファクター)を失ったウルヴァリン=ローガンの最後の闘いを描く本作。映像の質感はまるで西部劇のように、コミック的な勧善懲悪が通用しない残酷な世界が登場人物を追い詰めていく。

数多の死闘や仲間との別れを経験したローガンも自らの死の危機に直面し、共に人類との共存を求めて闘ったプロフェッサーXの老いは深刻で、目を離せば大量殺戮兵器になりかねない命がけの“介護”は、蝕むように彼を疲弊させる。冒頭、ローガンの車を狙った車上荒らしに一度は足蹴にされ、そして非情なまでに返り討ちにしてしまうシーンは、ヒーローとしてのウルヴァリンを知るシリーズファンであるほど、よりショッキングな名場面だ。

このシーンが象徴するように、ヒーローとしての生き方を失い絶望したローガンですが、彼がもう一度誰かを救うヒーローに回帰する物語こそが本作『LOGAN』のお題目だったように感じられます。

本作には、実在する『X-MEN』のコミックが登場し、重要な役割を果たします。色彩豊かに、ヒロイックに描かれた紙面でのミュータントの活躍を見て、「これは現実とは違う」とローガンは憤慨します。本作は、アクションシーンにおける暴力描写、敵の在り方も含め、アメコミ的なウソを廃し、過去作で描かれた“アメコミの実写版”としてのミュータントの闘いを相対化する狙いがあるのは間違いないでしょう。ひとたび力を振るえば相手の手足は吹き飛び、血生臭い暴力の応酬が始まる。リアルに描こうとすれば必然的に、コミックのような華々しい戦闘シーンとは程遠いものになることを、本作は暗示します。

しかし、そのコミックにこそ希望を与えられた者も一方で存在します。後半に出会うある子供たちの一団は、コミックに描かれた座標を希望の地と信じ、身を寄せ合っていました。非人道的な実験によって生み出され、そして始末されてしまう運命を呪い、安寧な生活を脅かされる恐怖に怯える日々。直接的な台詞こそ無かったものの、コミックの世界のウルヴァリンのフィギュアを握りしめる少年の姿は、創造の世界への、ひいてはヒーローそのものへの渇望を読み取ることが出来、事実、ローガンの心に再び火が灯されます。

クライマックス、自らの死も顧みず、全ての力を振り絞り闘うローガンの姿は、子供たちの目にはどのように映ったでしょうか。それはまさしく、ずっと待ち望んだ、コミックの世界の“ウルヴァリン”と重なったはずです。ヒーローを待ち望んできた子供たちの、そして映画を見守る我々のフラストレーションを一気に解放するヒュー・ジャックマン魂の雄叫びが、ヒーロー復活を高らかに謳い上げます。

本作は、「X」の墓標を背にアメリカを去った子どもたちの後ろ姿で幕を閉じます。それは、新たなX-MENの誕生を予感させますが、一方で新たな差別・迫害との闘いの始まりを暗示します。しかし、少なくとも彼らの心には、ローガンが遺した希望の爪痕が刻まれている。そのことを思うと、とめどなく涙が溢れてしまうのです。

2位 『Hidden Figures (邦題:ドリーム)』

白人と有色人種の分離政策が行われていた1961年のNASAを舞台に、偉大なる有人宇宙飛行計画「マーキュリー計画」を計算で支えた黒人女性たち。その知られざる姿を描いた映画『ドリーム』は、その邦題を巡って話題にはなったものの、当時の公開規模を見ればまだ世間一般にその名が知れ渡っているとは言い難い。

コンピューターが導入される以前、宇宙より帰還したロケットの着水地点を割り出すのは、優秀な数学者たちだった。幼少期から並外れた計算能力を持った黒人女性のキャサリンは、その出自では初めてスペース・タスク・グループの計算手として迎え入れられるものの、黒人が働くことを想定されていないオフィス環境や当時の差別的な空気に、彼女も翻弄されてゆく。

トイレも図書館の本もコーヒーポットも、何もかもが白人用と“それ以外”に分かたれた時代、主人公キャサリンを始めとした黒人女性たちは「人種差別」「女性軽視」という世相の歪みに苛まれていた。それらがいかに愚行であるかは言うまでもありませんが、本作において差別とは、仕事の効率化を妨げ、ひいては科学や文明の発展を損なうものとして描かれます。それが意識的か無意識かを問わず、肌の色や性別を基準にして他者と接する行為の報いが、巡り巡って組織や国といった大きな単位に影響することを、本作は警鐘します。

それだけに止まらず本作が素晴らしいのは、そのテーマに反して伝記映画らしい堅苦しさを極力排し、痛快活劇のように仕立て上げた点にあります。性別や人種に左右されない「数学」を武器に、差別もイヤな上司も全部跳ね返してみせるたくましさ。自らのキャリアを掴み取るための一直線な気持ちが報われる清々しさ。理不尽に敷かれた差別の境界線を飛び越えた時の、圧倒的なカタルシス。これを“痛快”と言わず何と言いましょうか。

全世界的に普遍的な問題に対し、偉大な歴史の中に隠された人々の気持ちに深く寄り添い、現代に通じるメッセージを、説教臭さを取り除き朗らかに描く。そのバランス感覚は、驚異的と言っていいでしょう。老若男女問わず、万人に薦められる傑作であり、仕事に悩んだら見返したくなる一作です。

1位 『仮面ライダー 平成ジェネレーションズFINAL』

いやいや、最初に言ったじゃないですか。私の独断と偏見で選んでます、と。作品の質とか、メッセージ性の意義とかを超越して、私の好み最優先で選出された10選であり、その最高峰がコレなんですって。

初見時のレビューを書き記したので詳細はそちらをお読みいただきたいのですが、1年に3本も新作が公開され、玉石混交(石多め)のライダー映画の中でも5本の指に入る傑作ではないかと、今でも疑ってはおりません。

信じられないほどに豪華なキャスト陣に加え、過去作にリスペクトを払った脚本、監督の若い感性が反映された新鮮な画作りなど、とにかくスゴイ作品を残そうという熱量が確かに感じられる一作です。その中でも『オーズ』に対する描写は、その全てが感涙モノであり、本作に登場するキャラクターの中でも映司とアンクの関係性は不可侵であり、どの角度からも入り込む余地のない触れがたきものとして別格の扱いを受けています。その歪さ込みで、ファンが最も観たかった平成2期ライダー総決算としての役回りを完璧にこなしてみせた本作は、私にとっても最高のご褒美のようで、観るたびに嬉しくなってしまう一本でした。

もちろん、脈々と続く平成ライダーというシリーズ、ライダーを登竜門にブレイクした俳優の復帰がいかに難問であるか、という文脈を理解した上での1位選出なのは言い訳し難く、温度差が生じやすい作品ではあります。誰が観ても面白い傑作が『ドリーム』、同好の士と観て盛り上がりたいのが本作、といったところで、2017年の劇場鑑賞記を締めくくらせていただきます。

元々、普段の映画鑑賞に対し何か残しておこう、という気持ちで始めたnote でしたが、たくさんの方に記事を読んでいただき、コメントもいただきました。ありがとうございます。来年も変わらずに映画レビューや、アニメ鑑賞記をアップしていく所存ですので、何卒よろしくお願い申し上げます。

いいなと思ったら応援しよう!